映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第11回

『青い春』『桐島、部活やめるってよ』編集

日下部元孝[前編]

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにも関わらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回は日活撮影所の編集室でキャリアをスタート、第36回日本アカデミー賞最優秀編集賞に輝いた『桐島、部活やめるってよ』をはじめ、数々の日本映画の編集を手がけてきた日下部元孝さん。

写真=中村彰男 取材・構成=山崎裕人

プロフィール

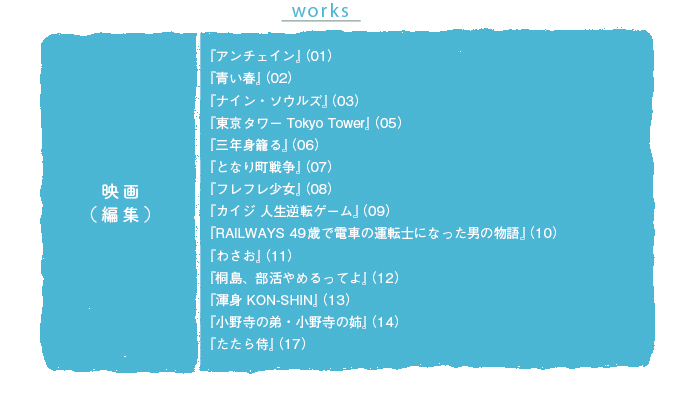

日下部元孝・くさかべもとたか/1970年生まれ、東京都渋谷区出身。日活芸術学院を卒業後、日活撮影所の編集室に入り、助手としてさまざまな日本映画に携わる。デビューは2001年の豊田利晃監督作『アンチェイン』。『桐島、部活やめるってよ』で第36回日本アカデミー賞最優秀編集賞を獲得した。2012年からはフリーランスとして活動。

見たいものが見える

観客が理解できる編集に

—— まずは、日下部さんの編集フローを教えてください。

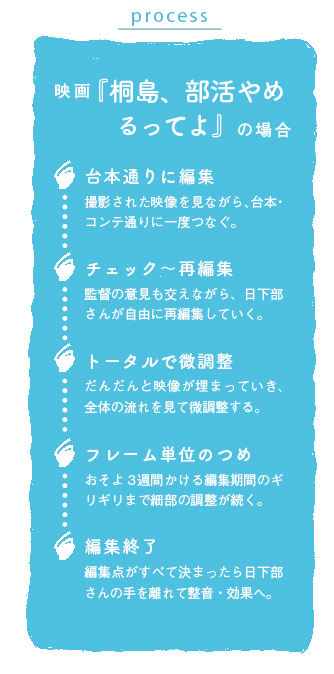

撮影された断片的な映像の前後を想像しながらつないでいきます。最初は本当に台本のまま、あるいは絵コンテ通りに。台本やコンテが明らかにヘンだなって感じる時もあるんですけど、それでもあえてそのつなぎで監督に1回見せますね。それを見てもらってから、「こっちのほうが良くない?」と、こちらから提案する感じで、2回目以降は僕の好きなように編集し直させてもらいます。

—— 編集し直す際は、どういったことを意識されているんですか?

意識するのは、お客さんの目から見てちゃんと理解できるか。つながった映像を確認しがら、例えば、引きの画で何が起きているか分かりづらかったら、ブローアップして寄りにするとか。フィルムの時代はそんなことできなかったですけど、今は「どうぞ、お好きなように」っていう監督も多いし、そんなに逸脱してなければ大丈夫ですね。映像を見て、「理解できない」っていうのはストレスでしかないし、「観客が見たいものが見えない映像はダメ」っていうのが根底にあるので。あと、これは先輩からの教えなんですけど、事前に台本を読んだら、あえて忘れるようにしていますね。いくら台本に書いてあったとしても、映像に映っていることでしかお客さんには伝わりませんから。全体的に直したものを再度確認してもらう時には、判断を委ねます。「良くなった」と言ってもらえることもあれば、「元に戻してください」っていう場合ももちろんありますけど。

—— 台本以外で、他にも先輩から学んだことはありますか?

編集者の定番ですけど、やっぱり「現場に行くな」と言われましたね。現場の苦労を知ると、映像を切れなくなっちゃうから行かないほうがいい、と。でも、僕は逆に行ってやろうと思って、ガンガン行ってました(笑)。僕が「この映像はなくても良いんじゃないですか?」と提案しても、監督がムッとして「編集は現場に行ってないから、そういうことが軽く言えるんだよ。このシーンは苦労して撮ったんだぞ!」と言われる。だから、現場に行ったうえで「僕、現場にいたから皆さんの苦労は知ってますよ。でも、この映像を切ったほうが作品にとって良いと思います」って言えば、重みがあるでしょ? 口先だけじゃなくてちゃんと映画のことを考えて提案してるよ、と。

—— たしかに説得力がありますね。今も現場には必ず行くんですか?

いや、今はもう、ちょっと体力的に…(笑)。編集作業をやりながら現場に通うっていうのはなかなかね。撮影所でセットを組んで撮っている時は見に行ったりしますけど。ぶっちゃけ、現場に居場所がないんですよね、編集って(笑)。普段はいない編集の人間が現場にいると、スタッフに気を遣われちゃうんですよ。あと、どういう風に撮ってるか知らないほうが編集的に良かったりすることもあるんです。例えば、役者の位置関係とか現場で見ちゃうと、映像でもその位置関係をリアルにつなぎたくなっちゃうんですけど、そんなのお客さんは求めてないっていう。

—— より観客に近い視点から、冷静に見極めることが大切なんですね。

そうですね。そういえば先輩からは「最初に映像を見た時の印象が大事」とも教えられましたね。上がってきた映像を見て、どう感じたか。それが編集していくうえで指針になる、と。現場に行ったというアリバイづくりも時には必要かもしれませんけど、観客目線で編集するというのが基本ですね。

原作はあえて読まない

映っているものだけで勝負

—— 豊田利晃監督の作品の編集も担当しました。監督とはどんなやりとりをされていたんですか?

豊田さんは何かをはっきり言わないで追い込んでくるんですよ。「これ、もっと良くなるやろ?」みたいなプレッシャーで(笑)。でも、「日下部なら何とかしてくれるんじゃないか?」という任されてる感じがしたんです。それに応えなきゃいけないと思いましたし、監督の指示が漠然としていても、それを具体化するのが僕の仕事だと思っているので。逆に「良くしたいならこういう画も撮ってきてよ!」と僕からも言いますけどね(笑)。

—— 豊田監督作品では、『青い春』や『ナイン・ソウルズ』などのワンシーンに見られる、スローモーションの映像に激しい音楽を重ねた編集がとても印象的でした。

ああ、懐かしいね(笑)。豊田さんは音楽を先に発注していて、台本をもらう時には一緒に劇伴のCDもくれるんですよ。「どこで使うか決まってないけど、音楽も入れといて」って。だからあのスローモーションは音楽先行で、当時は1日中そのシーンだけ編集してる感じでした。

—— 『桐島、部活やめるってよ』でタッグを組んだ吉田大八監督はどうでしたか?

吉田監督はCM出身のクリエイターなので、「変わった撮り方するなあ」と思いましたね。15秒の尺で勝負しているCMは、例えば、商品カットを何十テイクも撮って、どれがベストか編集で何度も入れ替えて決めるんですが、映画でそれをやる人はあまりいなくて。良い意味で、しつこいと思います(笑)。納得いくまで同じところを何回も、何時間でも直していくんですよ。編集点をほんのちょっとズラしてみたり、延々といつまでも…(笑)。その根気がすごいなと思いますけど。

—— 日下部さん的に、『桐島〜』の編集で最も力が入ったのはどのシーンでしたか?

やっぱりクライマックスの屋上のシーンですかね。あれだけで編集に何日もかかりましたから。バックに音楽が鳴っているから尺が決まっていて、簡単には直せないんですよ。だから1箇所直すと別のどこかで帳尻を合わせなきゃいけない。でも、監督にやりたいことを聞くと、帳尻を合わせなきゃいけない箇所がドンドン増えていくんですよ。あのシーンはとにかく大変で、今はもうよく覚えてないですね(笑)。

—— その甲斐もあって、『桐島〜』は日下部さんの代表作と呼べる作品の1つになりましたね。

あれだけ熱狂的なファンを生んだ作品なので、編集者としての名刺にはなりましたね。「『桐島〜』を7回観ました」って人に、2人も会いましたから(笑)。でも、編集中はまさかそんな作品になるとは思ってなかったですね。

—— ちなみに『桐島〜』のように原作がある作品では、原作までチェックするんですか?

僕は意図的に原作を読まないようにしています。読んじゃうと、映像的に足りてない部分も分かった気になっちゃうんですよね。原作を読んでないお客さんのほうが圧倒的に多いし、やっぱりスクリーンに映っているもので勝負しないといけないので。

—— 過去に原作を読んだことで失敗したこともありますか?

それはないんですけど、いろいろ試してみたんですよ。編集前に読むパターン、編集中に読むパターン、最後まで読まないパターン。結果、読まないほうがしっくりきました。台本に唐突なセリフがある場合、原作を読んだスタッフから「原作にこんな描写が…」って説明が始まるんです。いやいや、観客には分からないから、と(笑)。

セオリー、理屈、引き出しは

編集では通用しないんです

—— 日下部さんは演出的な部分にも関わっているようですが、編集者は職人的な役割をこなす反面、クリエイター的な役割も担う職業だと思います。日下部さんはどのようなバランスで作品に臨んでいますか?

どっちもあると思いますね。客観的に見れば、撮ってきてもらった映像をただいじってるだけなので、クリエイターとして何かを創作している感覚はあんまりないんですよ。作品が形になるのは、演出、撮影、録音とか、立場や見えてるものが違う人たちが集まっているからだと思います。それぞれの立場からしか言えない意見が合わさって、作品ができあがる。その意見をまとめて、映像に落とし込むのも編集の仕事だと思います。

—— 編集という立場から見て、今の日本の映画業界で何か変化を感じることはありますか?

難しい質問ですね…。映像のことだけで言うと、重みがなくなったと思いますね。フィルムの時代は時間やお金の制約を考えて、「これ!」と画を決めて撮ってましたけど、今はとりあえず撮って「あとは編集で考えましょう!」みたいな雰囲気があります。きっと、それぞれのスタッフには「ここを見せたい」「ここを伝えたい」みたいな意図があるはずなんだけど、それが映像の山に埋もれちゃってる感じ。もちろん素材が増えたことで利点もありますけど、本当に使いたいところ、焦点がちょっとボケちゃってる。

—— そんな状況で、どんな編集が日下部さんにとって理想的ですか?

やっぱり、お客さんが見たいものを見せていく編集、ですかね。映画の編集でセオリーなんて通じないんですよ。監督、演者、脚本、作品ごとにすべて違うから、まったく同じものには絶対ならないし。だからこそ、一番良い編集はなんだろうって毎回考えなきゃいけない。過去の担当作品と似たシーンがあったとしても、やっぱりどこか違うんですよね。理論とか、理屈とか、引き出しとかは通用しないんですよ。

—— 日下部さんが、理想的な編集ができていると感じた作品はありましたか?

あんまり思い浮かばないですね(笑)。タイトルバックがすごいなって思った作品はありましたね。『セブン』とか『ミミック』とか。あの頃、タイトルバックの編集もやりたいと思って、1回テレビで担当させてもらったんですよね。でも、3日で飽きちゃいました(笑)。映画の編集ばっかりやってると、たまに別のことがやりたくなるんですけど、そっちばっかりやってると今度は映画をやりたいって思っちゃう。人間っていうのは欲深い生き物なんですよ(笑)。映画とそれ以外のこと、良いバランスで担当できるのが理想かもしれませんね。

●この記事はビデオSALON 2018年7月号 より転載