国際スタンダードなドキュメンタリーの制作手法

「自分じゃないと」という気持ちやそれに適した題材が何よりも大事

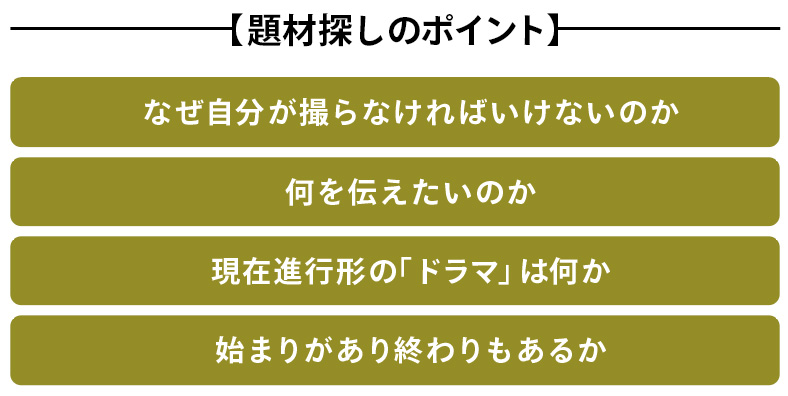

何に興味があるのか、人それぞれだからこそ、この業界は面白いのですが、「それをなぜ自分が撮らなければいけないのか」「何を伝えたいのか」がドキュメンタリーにおいては必要です。それが根本にあることは、企画や資金集めをする上でも重要になります。特にドキュメンタリー制作においては、「自分じゃないと」という気持ちや、それに適した題材が何よりも大事だと思います。

また、できれば撮っている間に何かドラマチックな展開が起きるほうが見応えがあるので、そういった可能性のある題材を探すことも重要です。高校野球であれば甲子園を目指す、小学校であれば運動会や遠足などの行事ごとなどにその可能性が存在します。

そして、自分にとって恐怖なのは終わりのないドキュメンタリーです。「春が来て、夏が来る」「小学校の1年間」など、何が始まりで何が終わりかを意識した題材探しを心がけています。

小学校を題材としたドキュメンタリー映画は、エマさん自身が小学校時代に学んだ日本人ならではの教育経験から、「小学校を通して日本の社会を考えたい」と思ったことが制作のきっかけとなった。

自分の味方を増やすことでドキュメンタリーの成功率を上げることができる

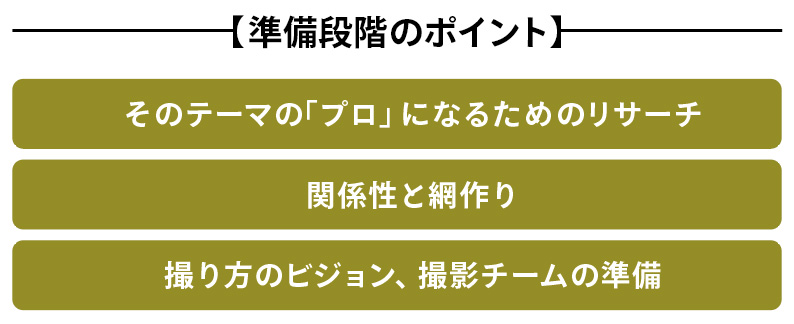

準備段階で心がけていることは、そのテーマのプロになるためのリサーチをすること。この職業のすごく好きなところでもあります。例えば、私の1本目の長編映画は、『おさるのジョージ』という絵本原作者のドキュメンタリーでした。原作者がユダヤ系ドイツ人の夫婦で、戦時中、おさるのジョージの原本を持って自転車でナチスから逃げたという話を中心に、ふたりの半生を描いたドキュメンタリーです。原作者のふたりは亡くなっていて、図書館には300箱分のふたりについての資料があるということで、リサーチのために数十日間もその図書館に通い詰めました。このように、撮りながら学ぶこともあれば、その分野の映像や本から自分の視点を定め、それに沿った映像を作っていくことが大切です。

また、出演者たちとの関係性だけでなく、網作りをすることも大切な準備です。撮る側と撮られる側は独特な関係性です。ひとりの人を撮るとしても、その方の奥さんや親、友達などにも網を張るようにしています。例えば、小学校のドキュメンタリー映画を撮影したとき、メインで出てくる1年生は5人いたんですが、事前に40世帯ほどの家族に会っていました。私が撮影したい理由や意思をわかってくれる人をひとりでも増やすための活動を準備期間に行うことで、何かあったときに「もうやめましょう」とは簡単にならず、「なんとか続けられる道を探しましょう!」と味方になってくれます。1年間も撮影していれば何か嫌なことが起きて、「その瞬間は撮られたくない」と感じることがあるかもしれません。でも、ドキュメンタリーなのでそういった部分も撮らせてほしい。そういうときに自分の味方になってくれる人を増やしておくことで撮影が可能になる場合もあります。これもドキュメンタリーの成功率を上げるために大切なことです。

そして、監督のビジョンを共有できるクルーも重要です。私のやり方を理解しつつ、自分の想像を超えるものを撮れるチームを作ることが大切です。チームの人選にはかなりこだわります。

「どの瞬間も何かのストーリーが立ち上がる瞬間かもしれない」という緊張感を持つ

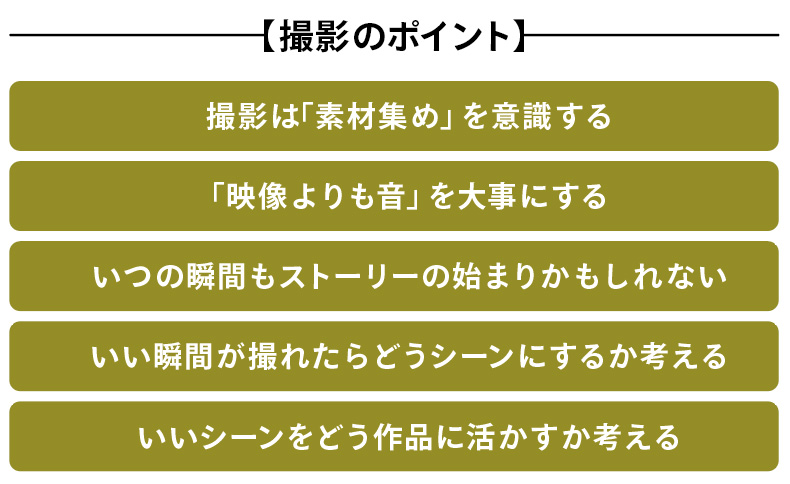

撮影はとにかく素材集めが大切です。欧米のドキュメンタリーではワンテイクで成立するシーンはほぼなく、料理(編集)するための材料として、撮影していくのが当たり前です。聞いている顔と喋っている顔など、必要な素材をそれぞれの場で集めていき、後々どういうシーンにしていくかを決めるために必要な素材集めをしていくイメージです。そういう感覚のわかるカメラマンが私は好きですね。

また、映像よりも音のほうが重要だというくらい、音を意識しています。カメラが壊れて一瞬撮れていなかったとしても、音さえあれば映像はインサートで何とかなりますが、音がなければどうしようもできない。音が聞こえにくいからテロップで見せるというような日本のテレビによくある手法は欧米では成立しません。

さらに「どの瞬間も何かのストーリーが立ち上がる瞬間かもしれない」という緊張感を常に持ち続けています。カメラマンも音声さんも、どの瞬間であっても使われるかもしれないという意識でやってほしいと思っています。人間なので、毎日長時間撮影をしていれば集中力は落ちてくるものなのですが、それをどれだけ保てるのかが作品の質を少しでも良くしていく方法です。

そして、いい瞬間が撮れたら、その前後のストーリーや素材が充分かをすぐに考えます。感動的な何かや劇的な何かが起きた際、それを成立させる映像には何が足りないかを考え、どういう構成にしていくかを考えます。時系列が入れ替わったとしても、その真実が変わらないならとらわれる必要はありません。いいシーンをドラマチックな構成にすることを常に考えましょう。ありのままをただ撮っていればいい、という感覚とは全く違う意識で撮影に臨んでいます。

惜しみなく撮影し続ける精神力があるほどドキュメンタリーの質は高くなる

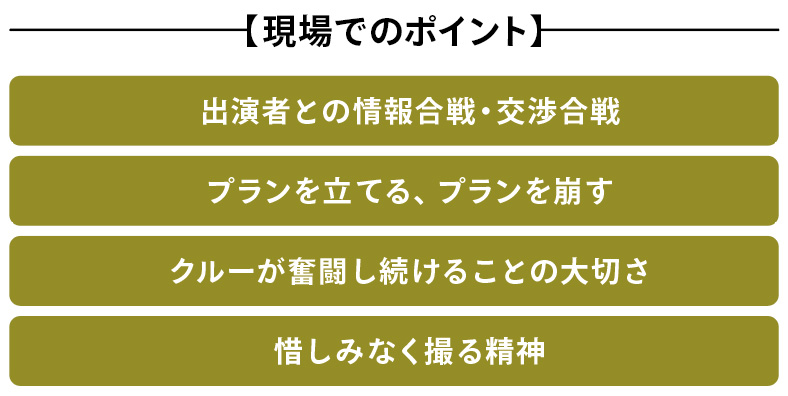

現場は出演者との情報合戦です。例えば、学校であれば全クラスの時間割を見て「1時間目は何年何組のこの授業を撮る」と決め、その時間になったら現場をクルーに任せて、私は別の場所でより面白いことをやっている教室がないかを探しに行く、みたいなことをやっています。常に何を撮ればいいのかをアクティブに探す必要があり、それを毎日やる体力と気力も必要になります。

また、プランと違うことが起こったとき「関係ないや」と思うのではなく、それも撮影しておくようなオープンマインドの意識も大事です。

加えて、撮影しているのは私ではなくクルーなので、自分と同じくらいの熱量で奮闘し続けてもらえるように気持ちを高めていくことも監督の仕事です。クルーとの対話や現場での振る舞いは、全て映像に繋がっていきます。

そして、ドキュメンタリー映像は、数百時間撮影をしたものを数分にするような作業の連続です。無駄と思わず惜しみなく撮影し続ける精神力があるほど、ドキュメンタリーの質は高くなると信じています。

寺に新風を吹き込もうと模索する日々を追うドキュメンタリー映像。エマさんが見守るときもあれば、家族で話をする際に近くに座り、お題を振る役割になるなど、場面によって自身の立ち位置を変えている。

大いなる力には、大いなる責任が伴う

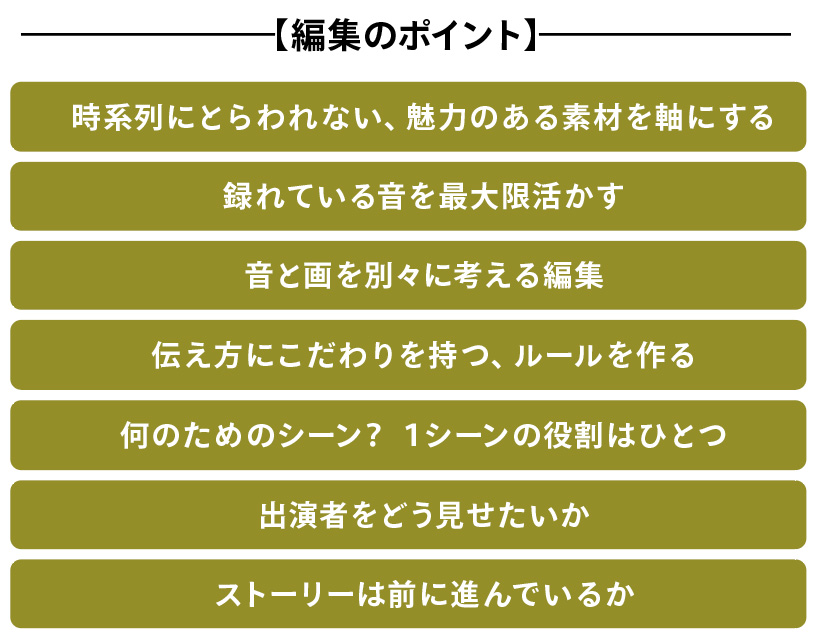

私が現場で膨大に撮影を行うのは、編集における選択肢が多くあることで、現場で感じたバランスや伝えたいことに繋がるという理由からきています。もちろん、編集だけでいいドキュメンタリーは作れません。ただ、編集次第で天と地の差が出るほど、編集は重要な要素であると考えています。小学校を題材としたドキュメンタリー映画も、編集だけで1年をかけ、何度も編集し直すプロセスを経て完成しています。

「大いなる力には、大いなる責任が伴う」という『スパイダーマン』でも使われた古くからの格言がありますが、編集においても、何でもできてしまう「編集の怖さ」というものが存在します。例えば、時系列を崩すというのも、それによって事実と異なることになってしまってはダメなわけです。ただ、そういった概念から解き放たれた上で、総合的に真実が伝わるやり方であればいい、というのが私の考え方です。それを自分の中に物差しがない人がやってしまうとフィクションになってしまう可能性があり、本当の意味での’やらせ’になってしまう。だから私は、自分の顔を鏡で見たときに堂々としていられるか、何かについて質問されたときに堂々と説明ができるかを常に考えながら編集に取り組むようにしています。ドキュメンタリー監督は、人の人生を題材として扱い、自分の思うように切り取って作品として見せているわけなので、重い責任を背負っています。その責任と向き合いながら取り組んでいる人たちの映像こそが、 新しく画期的なスタイルとして脚光を浴びるのだと思います。

その一方で、日本のベースにある純粋で正直な見せ方も、少しだけ欧米が学んだほうがいい時代になっていると感じています。徹底的に作り込まれた欧米の映像は、行き過ぎた表現になっている部分もあるので、日本のいいところと欧米のいいところを取り入れながらドキュメンタリー映画を作っていくのがいいと思っています。

制作者のことを知らない人が抱く感想を大事にする

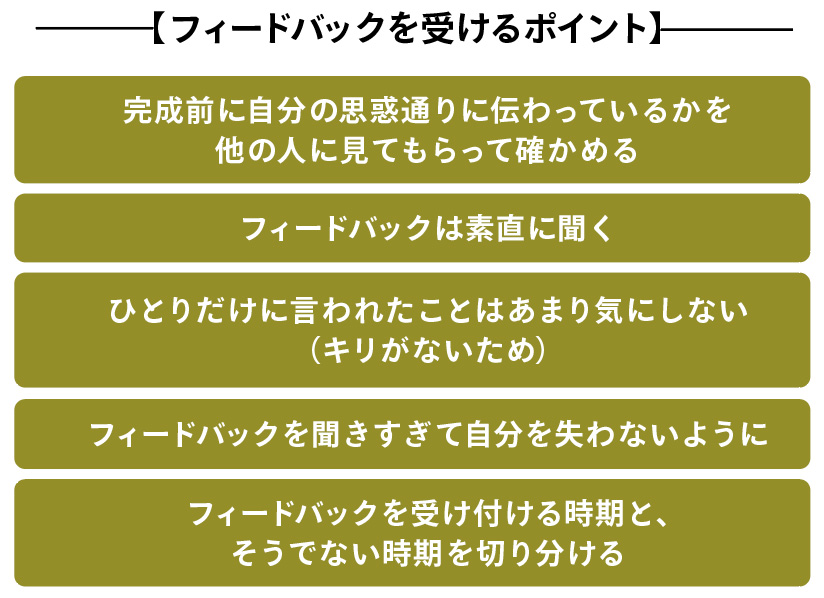

完成前に自分の思惑通りに伝わっているかを確かめるには、ほかの人に見てもらうしか方法がありません。アメリカでは当たり前のようにこのプロセスを踏んでいるのですが、日本では職人文化のせいか、自分から作品を誰かに見せて、意見をもらう方は少ない印象を受けます。

また、意見を聞きすぎても自分を見失ってしまったり、皆の意見を取り入れるわけにもいかないので、そこで悩むことも多々あります。ただ、制作者のことを知らない人たちの感想はとても大切にすべきだと思っています。

フィードバックの方法も、「僕だったらこういう映画にしたかった」などではなく、「この編集の中でこういう部分が分かりにくかった」などに重きを置きます。このフィードバックをしっかり経ることで、レベルが上がっていきます。

編集は孤独なプロセスですが、どこかのタイミングで他人の感想を受け付ける時期と、それを受けて自分はどうするのかと考えていく時期を切り分けて、制作に臨めるといいですね。

自分がいなくなった後でも「こういう映画があったんだ」と残していきたい

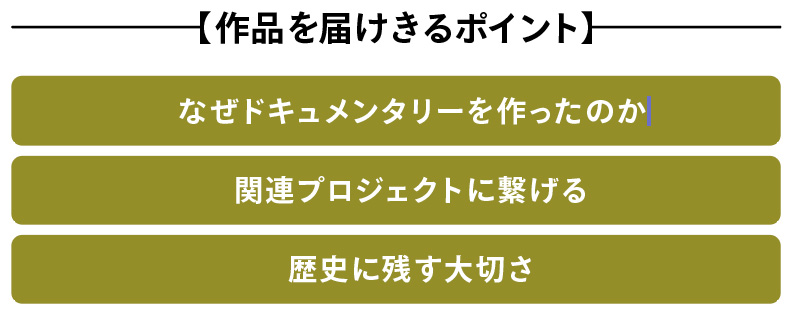

作品は作って終わりではなく、その作品を届ける必要があります。欧米では、その作品が社会にどう変化を与えるのかを含めてプレゼンしなければドキュメンタリーがスタートしないというくらい、ソーシャルインパクトが重要になります。

私は自分のためにドキュメンタリーを作っているわけではなく、作品を届けることで社会に影響を与えたいと思って制作しています。世界から日本に対する視点の変化があったり、日本社会の中で議論が起きたり、それによって何かがプラスに変わることが重要だと考えています。

また、ひとつの映画を作るとそれに関連したプロジェクトに繋がる可能性があります。例えば、小学校の映画を作ったときに、子どもたちが主体となって掃除するところを取り上げたのですが、それが世界の人たちにとってはユニークなことだと受け止められ、エジプトの一部の小学校でも同じことを知ったのです。それでエジプトに行って新たなドキュメンタリーを作るなど、サイドプロジェクトのように繋がっていくこともありました。

私が劇場公開にこだわるのは、それに伴って自分の作品を歴史に残すことができるからです。自分がいなくなった後でも、「こういう映画があったんだ」と残していけるというか。ただ、やはりたくさんの人に見てもらいたいので、劇場公開を経て、いずれは配信でいつでも見られる状態にすることがベストです。

さらに見た人それぞれが、いろいろな感想を持つ内容になっているので、作品がひとり歩きしてしまってもいいと思っています。社会に何か影響を与えたいという思いが強いので、その思いを実現するためにどのようにして作品を届けきることができるのか。見てもらうためのアプローチも常に考えています。

東京国際映画祭にて、『小学校〜それは小さな社会〜』をプレミア上映。取材を受けている様子。その際、小学校の児童たちとクルーがレッドカーペットを歩いた。「華やかな舞台に立ちたいがために映画を作るわけではないですが、こういった機会を最大限活かして売り込んだり発信することで、次回作に繋げなければ生きていけない業界であることを、欧米にいた頃に学びました」とエマさん。

「ドキュメンタリー」の概念・定義を広げて考えよう

日本のいいところを残しつつリアルの幅を広げていく

欧米のやり方が必ずしもいいというわけではないのですが、結果として日本で作られているドキュメンタリー映画がトップの映画祭に行きにくいのにはいろいろな理由があると思うんです。ドキュメンタリーの考え方を説明してきましたが、何がリアルなのかを日本でももう少し幅を持たせられると、ドキュメンタリーの概念や定義、やり方をさらに広げられるんじゃないかと思います。

日本自体は世界からとても興味を持ってもらえているので、ここ10〜15年で世界が進化してきたものをそろそろ日本のドキュメンタリーも取り入れて、日本のいいところを残しつつ、本記事で説明したような部分を意識できると、日本のドキュメンタリーはもっと面白くなるんじゃないかなと思います。

ドキュメンタリー作品実例解説 ①

『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』(2020)

監督・編集:山崎エマ

英題:『Koshien: Japan’s Field of Dreams』

出演:水谷哲也、佐々木洋、大谷翔平、菊池雄星

国際共同制作:Cineric Creative + NHK + NHK Enterprises

当初は高校球児がメインだったが監督を主人公に据えることで構成が完成した

『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』は、自分のドキュメンタリー長編映画2作品目になります。高校野球を描きつつ、社会の縮図として日本の今と過去、これからを考えることをテーマとし、アメリカの映画祭や、ESPNという全米のスポーツ局でも放送されました。また、大谷翔平選手の母校を絡めたことで、たくさんの方に見ていただく機会が増えました。世界の人に日本の高校野球を知ってもらえるきっかけになれたのかなと思います。

欧米で高校野球を題材とした映画はほとんど前例がなく、高校野球連盟にも「100回大会」という特例な内容を世界に発信したいという想いを理解していただき、撮影に臨みました。

映画にはふたつの高校が出てくるんですが、どこの高校が甲子園に行けるか事前にはもちろんわからないので、制作体制としては4校を撮影し、 300時間にも及ぶ撮影時間でした。さらに、日本語が喋れないアメリカのカメラマン仲間が日本に来て撮影したので、撮り方などもアメリカ流です。日本にとって高校野球といえば馴染みのあるものですが、アメリカ人のカメラマンからすると、ひとつひとつの規律や、脱いだ靴が全て揃っているところなど、日本人のカメラマンであれば通りすぎてしまうようなところを丁寧に撮影してくれたり、そういった指示をしたことで世界で受け入れられる映画作品になりました。

当初は高校球児がメインになる構成でしたが、撮影が終わった段階で監督たちを中心に据えることにしました。その方が構成が分かりやすくなることに気づき、編集の段階で主人公を変えたという裏話があります。

アメリカ人カメラマンと300時間に及ぶ撮影を行なった。カメラはパナソニック VARICAM LT。レンズはキヤノンCN7×17 KAS S/E1。

夏の甲子園の記念となる第100回目の大会を題材にしたドキュメンタリー映画。計4校に密着した。

ドキュメンタリー作品実例解説 ②

『小学校〜それは小さな社会〜』(2023)

監督・編集:山崎エマ

英題:『THE MAKING OF A JAPANESE』

国際共同制作:Cineric Creative + NHK + Pystymestä + Point Du Jour

協力参加:YLE + France Télévisions

子どもたちが自分でいろんなことをやる学校は世界中を見ても日本にしか存在しない

『小学校〜それは小さな社会〜』は、とある都内の公立小学校の1年間を撮ったドキュメンタリー作品です。私は日本人のいい部分のほとんどを小学校生活の6年間で学んだので、小学校という土俵を使って日本の社会を考えることを以前からどうしてもやりたかったんです。

日本人にとっては当たり前ですが、掃除をしたり、給食配膳をしたり、窓を開けたり、電気をつけたり、皆が使う石鹸を取り替えたり、小学1年生の頃から責任が与えられます。高学年になると、放送委員や保健委員などの委員会を担当したりして、いろいろなことを子どもたちが役割を持って各自で行うというのは、世界中を見ても実は日本だけなんです。日本の教育って日本人からすると一般的にはネガティブなイメージのほうが強いですよね。もちろん完璧な制度ではないのですが、海外と比べると特に、小学校の教育制度はすごくいいものだと言われているんです。

私もその教育を経験してからだんだんと欧米化されていったので、当たり前に過ごしていただけなのに「時間通りに来ますね」や「責任感がありますね」などと言われることが多かったんです。そういった部分を私は全て小学校で学んだため、学校という場を主人公にして、その中での人間模様を撮りたいと考えました。

なかなか撮影許可をもらえる学校が見つからなかったのですが、6 年間かけて撮影 OKの学校 にたどり着き、200日ほどある学校生活の中で150日間通いました。撮影時間は700 時間、その場にいた時間はその数倍の時間になりました。いろんな出来事を捉えるために先生も含め、許可をいただいた子どもたちにピンマイクをつけていました。

とある都内の公立小学校のドキュメンタリー映画。1年生と6年生を中心に、1年間に渡る撮影が行なった。カメラはキヤノンEOS C70。

クルーは、カメラマンと音声の3人体制。