4月下旬に発売される4Kビデオカメラ パナソニックHC-X2100。ワンオペ制作や番組でのディレクターズカメラとして市場に投入されるカメラをテレビのスポーツ中継から、イベントのネット配信、ドローン空撮など幅広い分野で活躍するカメラマンの宏哉さんにテストしてもらった。

レポート●宏哉

スポーツ中継から情報番組や空撮まで、撮影ジャンルを問わないTVカメラマンであり、イベント収録やWEB CM制作なども請け負う街のビデオ屋さん。延べ100ヶ国以上の海外ロケや報道取材など豊富な撮影経験を持つ。タイムコード・ラボ代表。

動画撮影の機材は、今やミラーレス一眼カメラ群が各社の主戦場になっており、旧来からの「ビデオカメラ」のフィールドは民生用・業務用問わず、少々賑わいを失っている…。そんな中でも毎年のように精力的に新製品を発表しているのがパナソニックである。既存機種のマイナーチェンジモデルも含まれるが、現場の声を聞いて次機種に反映していこうとする真摯な姿勢に好感が持てる。

今回パナソニックから発表されたのは“HC-X2100”。2020年3月に発売されたHC-X2000 のマイナーチェンジモデルになる。X2100は、取り扱いとしては民生機となるが、XRLによる音声入力や 3G-SDI を搭載するなど、業務用途でも使用可能な仕様を有している。

筆者自身は、旧モデルの X2000 を使ったことがないため、旧機種から引き継がれた性能や X2100で更新された新仕様についてレビューしていきたい。

仕様

ざっくりと、X2100 のカメラ仕様を見ていこう。

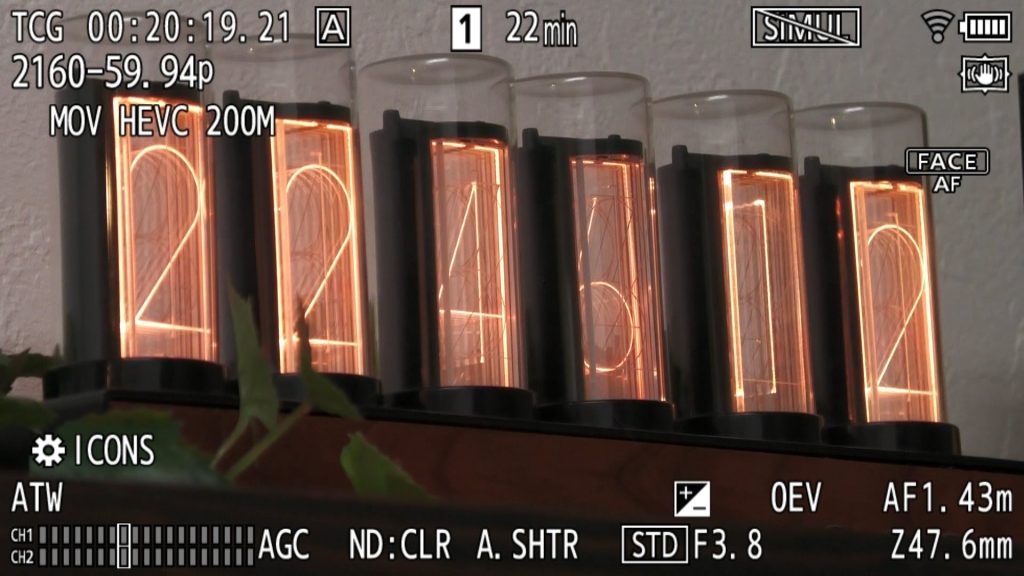

撮影フォーマットは 4K/60p(3840×2160 59.94p)まで対応。実は、このサイズのモデル群——いわゆる「チビデジ」とか「Dデジ」などと言われる小型ビデオカメラで 4K/60p まで記録できるカメラは唯一 HC-X2000 のシリーズだけだ。他社のモデルは4Kは30p収録までとするモデルばかりであり、Dデジで 4K/60p を撮れる機種というのは貴重な選択肢である。

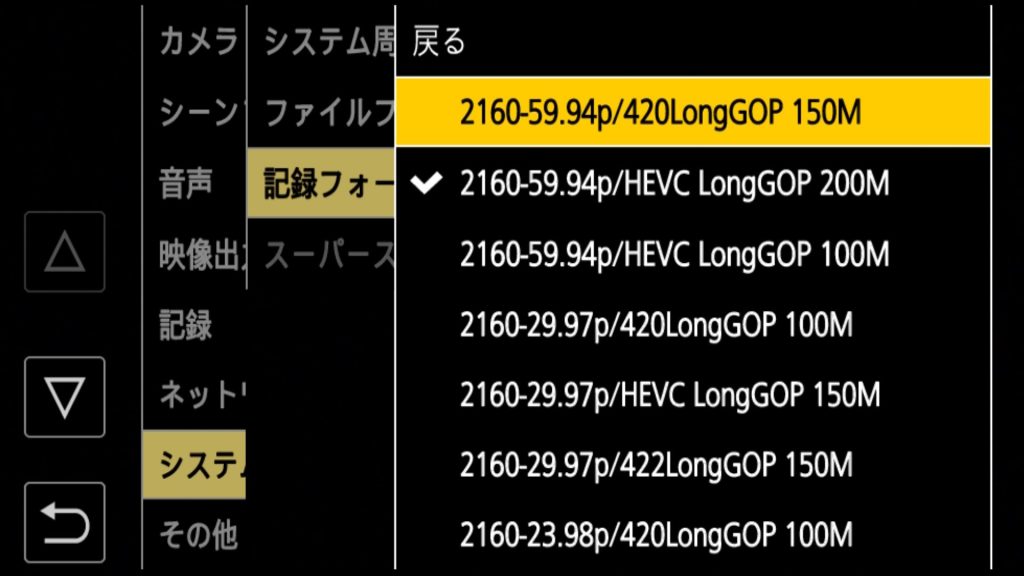

記録ファイル形式は MOV(HEVC)/MOV(H.264)/MP4(HEVC)/MP4(H.264)/AVCHDから選べる。それぞれの記録フォーマットで選択できる解像度やビットレートなどは異なる。記録フォーマットに関してもイントラフレーム圧縮の ALL-I とフレーム間圧縮の Long GOP が用意されており、FHDに限られるが ALL-Iでの 4:2:2 10bit 記録が可能。

また 4K解像度の場合は、Long GOPの24pと30p に限られるが 4:2:2 10bit 記録に対応している。ビットレートは最低8Mbpsから最高200Mbpsと幅があるが、4K収録が中心なら最低でもビデオクラス V30のSDXCカードを選んでおけば全ての記録フォーマットに対応できる。記録フォーマットに関しては、組み合わせが複雑なため、公式の「動画記録モード一覧」を確認することをお奨めする。

レンズは広角端25mmから600mmとなる光学24倍ズームレンズ。1/2.5インチ・8.29MピクセルのMOSセンサーを搭載し映像処理エンジンは同社の VENUS Engineを採用する。超解像iズームも備え、4K撮影時は32倍、HD撮影時は48倍ズーム相当の望遠端を得ることができる。

操作系を見てみると、特徴的なのはレンズの2連リング。このクラスでレンズリングを2本揃えるモデルは珍しく、他はスイッチでズームとフォーカスを切り替えて使用するタイプが多い。

前玉側の大きめのリングはフォーカスリングに固定だが、2本目の細い方のリング(リアリング)はズーム・アイリス・アイリス/ AEレベル を割り当てることができる。また、3つ目の操作ダイアルとしてカメラ前方下部にジョグダイアルも備わっており、撮影時はアイリス操作が割り当てられている。

NDフィルターも内蔵されており、CLEAR・1/4・1/16・1/64 の4段階。オートアイリスやオートシャッターにしていると、そちらのパラメーターである程度は露出の調整してしまうので、カメラマンではないユーザーにはNDフィルターの使いどころや設定は分かりにくいかも知れないが、カメラが推奨するNDフィルターの設定値を画面に表示して教えてくれるので、それに従ってNDフィルターを活用することもできる。NDフィルターが内蔵されて、適切な露出やアイリス値で撮影できるのは、ビデオカメラならではの良さだ。

手ブレ補正は 5軸ハイブリッドO.I.S.を搭載。O.I.S.には3つの補正モードが用意されており、標準・パン/チルト・固定 が選べる。

脱着可能なハンドルユニットが標準付属しており、ハンドルユニットにはXLRコネクタによる音声外部入力と音声調整部、LEDビデオライトが組み込まれている。ハンドルユニット部分を含めないサイズは129mm×159mm×225mm。本体質量は約850g。

小さすぎることもなく、しっかりとホールド感も出せるサイズ感で、ハンドルユニットやバッテリーを装着したオペレーション重量も約1.5kgと軽量だ。

新仕様

さて上記で紹介したスペックは従来機 X2000 でも採用されていたのだが、X2100では部分的な仕様変更が行われている。

ひとつは USB PD に対応した点。USB PD とは USB Power Delivery という USBケーブルを使って様々な機器に電力を供給する規格のこと。現在は最大240W(48V/5A)の給電能力が規格化されている。既にノートパソコンやパソコンモニターなどでも USB PD で給電するというモデルが増えつつある。

メリットとしては、機器ごとの ACアダプタや専用ケーブルが不要になるということで、メーカーや機種が違っても USB PD 対応機種なら1つのアダプタやケーブルを共通利用できる。極端な例だと、現場にACアダプタを持っていくのを忘れても、コンビニや家電量販店で USB PD 対応の電源アダプタとケーブルが手に入れば、カメラに外部電源供給が可能になる。

そして、今後はこのような USB PD 対応モデルが増えていく見込みだ。というのは、EU圏で2024年12月28日から施行された「 Common Charger Directive(共通充電器指令)2022/2380」という充電機器の標準化規制措置に各メーカーが対応していく必要があるからだ。

これには「充電器を同梱しない」というオプションもあり、X2100も USB PD 充電器は付属していない。共通充電器指令には余計な充電器の提供による環境負荷を減らす目的もあるため、購入者が既に USB PD充電器を持っていることを想定した対応ということになる。

気を付けないといけないのは USB PD は USB Type-C のコネクタ形状をしているが、 USB Type-C の全てが USB PD に対応するわけではないという点。また、USB Type-A の充電口から Type-C への変換ケーブルで充電するようなスマートフォン用の充電器などは USB PD 対応ではないので注意が必要だ。

X2100 の場合は DC9V/3A(27W)出力に対応したUSB PDアダプタを使用する。DC9V/3A というのは USB PD 規格の初期からサポートされている出力なので、現在の USB PD アダプタであればほぼ問題なく対応しているはずだ。

なお、X2100にはカメラ本体でバッテリーを充電する機能もあり、充電時に推奨されるのは勿論 USB PDだが、旧来からの DC5V/500mA 以上のUSB充電器でも充電時間は長くなるものの使用可能である。またデータ通信用の USB(Host/Device)も従来の Micro-AB端子から Type-Cへと変更になっている。

次にマイナーチェンジが施されているのがビューファインダー(EVF)だ。従来機は 0.24型 LCD だったものが、0.39インチ OLED (177万ドット)に進化している。OLEDディスプレイを採用しているため、小さい画面ながら階調が豊かになり、EVFを覗き込みながらの撮影でもストレスを感じることが少なくなる。

多くの場面では 3.5型静電式タッチ液晶モニターによる撮影で事足りるが、昼間の屋外などで液晶画面が見えにくいときなどは、大型アイカップが装着されたビューファインダーが活躍する。なお液晶モニターとEVFは同時出力可能なので、切替も不要だ。なお、アイカップも大型化している。

あと、これは OLED搭載による焼き付き防止策も兼ねていると思うのだが、ユーザーボタンが1つ増えている。デフォルトでは VFという機能が割り当てられており、VF画面の ON/OFFを行える。見た目がほぼ一緒の X2000 と X2100 だが、カメラ側面上部のボタン数で見分けることができそうだ。

さらに、ビルトイン Wi-Fi も従来の2.4GHzのみの対応から 5GHzと2.4GHzの両方に対応した。一般的に 5GHz は 2.4GHz と比べて電波干渉を受けにくく通信速度も速いという特徴がある。一方で遮蔽物に弱いというデメリットもあるので、両規格に対応することで使い分けることが可能だ。

その他、撮影に直接影響する部分では、低速ズームの速度がさらに低速化している。物撮りや風景撮影の際には重宝しそうだ。

また、撮影ガイドライン表示に対応。9分割グリッドなどの線表示が可能になっている。

以上が大まかな X2100 でのマイナーチェンジポイントだ。全体としては撮影に関する基本的な性能は従来機の X2000 とほぼ同等といって良いだろう。

使用感

さて、実際に撮影してみての使用感で X2100 を評価していこう。

筆者は日頃は ENGカメラやハイエンドデジを扱うテレビカメラマンであるので、こうした小型ハンドヘルド機のハンドリングでは満足できない部分が多い。ただ X2100はそうしたユーザーをメインターゲットにするモデルではない。

最初にも記したように「Dデジ」の位置づけにあるカメラだと思うので、撮影技術が専業ではないディレクターなどが使用するカムコーダーになるだろう。その視点から見ると、使い易い性能がこのコンパクトなボディーにギュッと詰め込まれていることが分かる。

まず何よりもコンパクトで軽量なボディーは、持ち運びや撮影時の負担が小さい。軽さや小ささと併せて重要なのがバッテリーの持ちだ。X2100は付属の標準バッテリーで4時間半余りの撮影時間を実現。そのため、持ち運ぶ予備バッテリーの数も抑えられる。

なお、バッテリーはカメラの底部に装着するスタイルだ。この装着スタイルは三脚プレートなどをカメラに取り付けるとバッテリーの脱着ができなくなったりするモデルがあるが、X2100はバッテリーリリースボタンはカメラの背面に備わっており、またバッテリー高もカメラ底面よりも低く抑えられているため、三脚プレートに干渉したり擦れたりすることもない。バッテリーの脱着は問題なく行える。

広角25mmから始まるレンズはワイコンなしでも撮影できる場面を増やす。ワイコン装着による重量増加や画質の劣化も心配無用だ。

光学望遠24倍のズームレンズは、25.0mm〜600mmをカバー(35mm換算)。レンズ交換無しで広角から望遠を撮れてしまうのは、ビデオカメラならではのメリット。カメラやレンズに詳しくないディレクターでも扱いやすい

オートフォーカス(AF)は色認識も行う顔認識AFを搭載することで、人物をしっかりとフォローできる。人体認識は搭載されておらず広い画だと人物の認識はしてくれないが、ワンショットインタビューなどでは効果的に認識・追従する。またタッチパネルによりフォーカスを合わせたい被写体をタッチするだけでフォーカスを合わせることも可能だ。

5軸ハイブリッドO.I.S…つまり強力な手ブレ補正機能が搭載されていることで、安定した手持ち撮影が可能。通常は補正モードは「標準」で大丈夫だが、手持ちで望遠で撮りたい時などは「固定」を選択すると、かなり強力にかつ自然にブレを押さえてくれる。

手持ち撮影で振り回すことが多い場面では「パン/チルト」にすることで、手ブレを押さえつつ補正の違和感のないカメラワークを行う事ができる。

音声収録に関しては、48kHz/24bit でのPCMオーディオ 2CH記録に対応。カメラ本体マイクの他に、ハンドルユニットに搭載された XLR端子による外部音声入力も行える。LINE/MIC/MIC(+48V)に対応する業務仕様となっており、インタビュー用のハンドマイクやイベント会場からの音声もらいなど、柔軟な音声入力に対応する。

音声のメニュー項目でも、マイク/ラインレベルの基準レベル設定やリミッター設定、音声モニタリングのチャンネルなどを選択できる。

個人的には、4CH収録対応にして、常にカメラ本体マイクが収録されている状況を作っておけば、万が一、外部入力の設定を間違っていて音声が入力されていなくても現場の音は拾えているという保険になるので、こう言う機種こそ4CH収録対応しておいてほしい。

ディレクターズカメラとしてはオート任せでも問題なく撮影できる点が優れているのだが、、カメラマンが使う際はオートとマニュアルを上手く使い分けることで、意図した画作りが行える点も良い。

2連リングを使うことで、スポーツの撮影などにも柔軟に対応できた。実際に少年サッカーの試合の様子を撮影してみたが、ズームリング操作とオートフォーカスの併用で、このような小型のカメラでもストレスの少ない撮影が行えた。

手持ちでのインタビュー撮影時などは、リアリングをアイリス/AEレベルに割り当てる事で、オートフォーカス・オートアイリス・ズームシーソによるズーム操作という組み合わせが自分にはマッチした。顔認識AF/AE で人物の顔にフォーカスと露出を合わせつつ、リアリングで少し明るめ/暗めなどを微調整できるので、背景や服装との兼ね合いで修正したい露出もスマートに調整できた。

こうした機種は、全てオートだと思い通りに行かなかったり、反対に全てマニュアルでもサイズ感や操作性でストレスが溜まったりしてしまう。賢いオート機能と的確なマニュアル操作を組み合わせることが、使いこなしのポイントになる。

画質の面では、明るいところでは4Kの高品位は映像を得られ、暗いところはセンサーサイズやレンズ口径の小ささから画質面では不利になる。十分に光量のある日中の撮影なら、ワイドな画角では中央部はしっかりと結像して解像感も高い4Kらしい情報量を持っている。一方で周辺にかけてややディテールは甘くなるのを感じる。

光源がフレーム内にあるような逆光でも、ゴーストが派手に出て画質をスポイルすることはなく、レンズの反射抑制コーティングが上手く行われているようだ。被写体も黒つぶれせず、ディテールも色も残している。

望遠端でも解像感は悪くない。フリンジや滲みも殆ど無く、光学24倍(600mm)とは思えないスッキリとした映像になっている。

光量の少ない屋内や夜間では、ゲインアップが必要になる。近年採用が多い 1インチセンサーと比べると、X2100は小さな1/2.5インチセンサーを採用しているためゲインアップによるノイズ増加の影響は受けやすい。ただ、ノイズリダクション処理が上手く行われており、ザラザラとした感度アゲアゲな雰囲気の映像にはならない。

ディテールの潰れや偽色などは感じるが、オンエアレベルなら違和感のない映像に仕上がっている。

今回、X2100は暗いところに強いカメラではないという前提で、屋内ではオートゲインコントロール(AGC)を常時使用した。一点気になったのは、AGCの場合、今のゲイン値が何dBなのか明示されずに、どれぐらいゲインアップされているのか分からない点だ。アイリスやフォーカスはオート時でも数値表示されているため、マニュアル介入すべきかの指標が得られるのだが、AGC時はAGCと表示されるだけで数値が出て来ない。

今回のサンプルの映像でも撮影時には今、何dBで撮っているのか分からなかったので、敢えてゲイン値などは表記していない。

明るさに関して言うと、レンズのF落ちも気になる点ではあった。X2100では、レンズの明るさ(F値)は F1.8〜4.0 と変化する。これは広角端f=25.0mmでは F1.8だが、望遠端のf=600mmでは F4.0 まで落ちますよ、と言うことを意味する。ズームレンズでは普通の仕様だ。これをどこまでF値を保ったままズームできるかがレンズ性能に関わってくる。

X2100の場合は、中望遠域に入る手前ぐらいから Fが落ち始めており、暗くなり始めるのが早いな…と感じた。光量が十分にある環境下では影響は少ないが、暗い屋内などではズームによる明るさの変化も目立ってくるので AGCを併用するなどの工夫が必要だ。

低照度環境での撮影では、ハンドルユニットに搭載されているLEDビデオライトの併用が効果的だ。広範囲の照射には向かないが、ワンショットインタビューなどでは有効なライトになる。ハンドル上面にスイッチとダイアルが備わっており、LEDライトのON/OFF と明るさの調整が行える。色温度は約4600Kに固定されている。欲を言えば色温度可変だと、撮影環境の光源に合わせた色づくりができるのだが、ディレクターカメラであることを考えるとどの環境でも失敗しにくい約4600Kの色温度に固定されているのは納得いく。

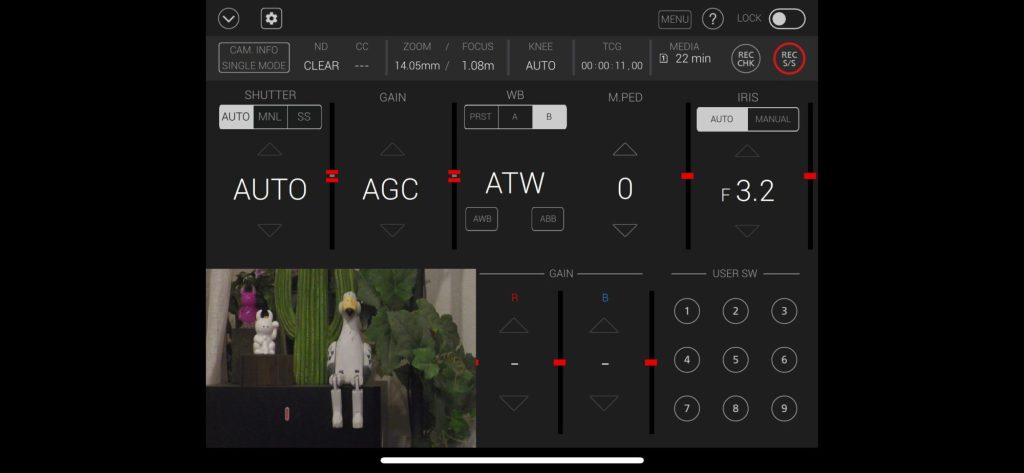

ネットワーク機能としては、ライブストリーミングがカメラ本体から直接行えるほか、専用アプリ「HC ROP」によるワイヤレスリモートコントロールも行える。このアプリはスマホやタブレットにライブビュー画面を表示しながら、カメラの操作を行える。アイリスやゲイン、シャッター速度、ズームやフォーカス、録画操作なども遠隔でコントロールできる。ライブビューの遅延は小さく、画質も綺麗だった。

まだまだ改良の余地がありそうなアプリで、例えばズーム位置がプリセットできれば、ワンプッシュで予め設定した画角に決められるなど、使い勝手は向上するだろう。

またメニュー操作もアプリからできるのだが、この実装が中途半端なことになっており、メニューの呼び出しと項目移動・決定などは行えるのだが、アプリ上ではそのメニューは表示されない。結局、カメラ本体の液晶画面に表示されたメニュー画面か、外部出力映像を見ながら操作することになる。せっかく遠隔で操作できるアプリになっているのだから、アプリ内でメニュー操作も完結させてほしい。

まとめ

ざっと HC-X2100の機能を見てきたが、他にも16軸独立色補正機能やマスターペデスタルレベル、クロマ、マトリクステーブル…など放送用グレードの画質調整機能や、スーパースロー、赤外線暗所撮影、プリレックやバックグラウンドレックなどなど、多くの機能が搭載されており、放送業務用途でもしっかりと使えるカメラに仕上がっている。3G-SDI と HDMI の同時出力可能で、地味に必要な機能だったりする。

画質の面などでは、ミラーレス一眼カメラには敵わなくなっているビデオカメラだが、映像は画質だけではない。撮る必要があるときに、撮りたい時に、適切に映像や音声が撮れているかも大切であり、HC-X2100 などオート機能を得意とするビデオカメラは、撮影を専業としないユーザーには使い易いモデルになる。

一方で先述のように、かなり細かな画質パラメーターやプロフェッショナル向けの機能が搭載されており、メインカメラとして据えることができるぐらいのポテンシャルを備えている興味深いカメラにもなっている。

パナソニックには、ミラーレス一眼カメラの LUMIXシリーズとの連携などの相互作用で、さらに強力で魅力的なビデオカメラやミラーレス一眼カメラが登場することを期待している。