長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。

文 味谷和哉

1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。

●主な作品と受賞歴

▶︎ディレクターとして

1993年1月 『なんでやねん西成暴動』

1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)

1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)

▶︎プロデューサーとして

2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)

2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)

2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数

聴くと思い出が鮮明に蘇る曲

それを聴くだけで、人生の一時期が鮮明に場面として甦る曲が誰にでもいくつかはありますよね? 特に演歌好きというわけではないのですが、私の場合は、そのうちの2曲がなぜか八代亜紀さんの歌です。「雨、雨、降れ、降れ、もっと降れ」の歌詞で有名な「雨の慕情」(1980年レコード大賞受賞)。そしてご存じ「お酒はぬるめの燗がいい」の「舟唄」です。

「雨の慕情」は新聞社に就職が決まり、友人宅に報告に行った帰り、ひとり奈良の王寺駅のプラットホームに佇んで電車を待っていた時に「雨、雨」とかかっていました。これから社会に出る若輩として期待と不安が入り混じった精神状態の時に歌が体に浸み込んできました。

そして「舟唄」は当時の恋人(今の妻)と『駅STATION』という高倉 健さんの映画を観に行きました。その時のテーマ曲が「舟唄」で、恋愛の初期は熱病のようなものですから、手をつないだ隣の彼女が気になって映画の内容が全く入ってこなかった思い出があります。ただ主題歌だけが鮮やかに記憶に残っているのです。

八代亜紀さんの訃報と ペルーで過ごした3週間のロケ

昨年2024年も多くの著名人の方が鬼籍に入られました。西田敏行さん、中山美穂さん、中尾 彬さん、小澤征爾さん、などなど。その中で1年前の年明けに飛び込んできた訃報に驚いたのが、八代亜紀さんのものでした(正確には年末の30日に亡くなったのですが、発表が1月9日でした)。

73歳、今の時代では早すぎる年齢です。特に、私の知っている八代さんはお元気でしたので、ニュースを聞いた時は「うそ!!」と思わず叫んでしまいました。

1998年初頭、ディレクターとして私の企画でペルーに3週間、八代さんとロケに行きました。まさか、私の思い出の曲を歌っている人と旅をして記録に残せるとは、これもご縁があったのでしょう。

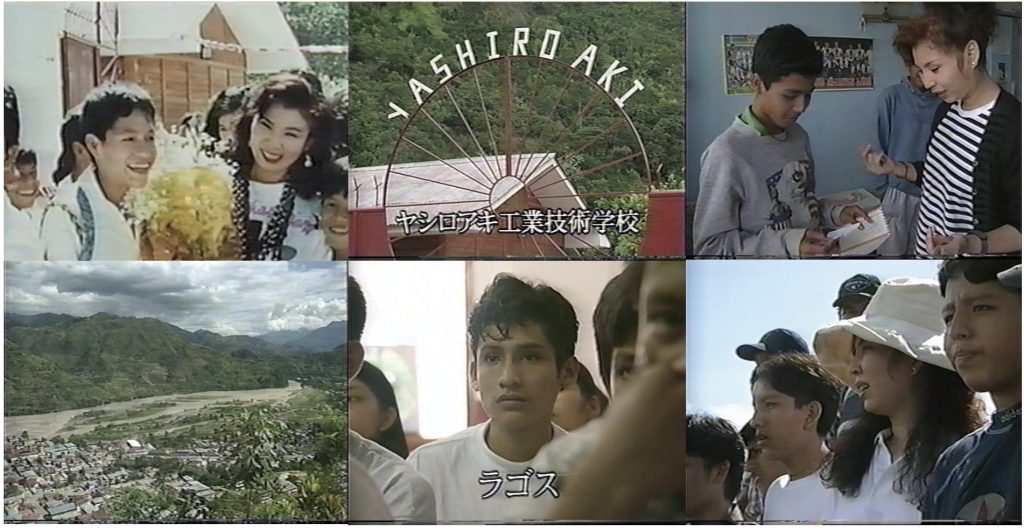

当時、1996年に日本大使公邸がテロリストに占拠される事件があったり、大統領が日系2世のフジモリさんでもあったことから日本人にとってペルーは気になる国でもありました。たまたま大統領の両親が熊本出身だったことから、同郷の八代さんは父親から半ば「遺言」のように「フジモリ大統領に何か協力できないか」と言われてほどなく父親が亡くなったとのことで、八代さんはペルーに寄付をして、その寄付金で学校が建てられたのでした。1997年暮れに5年制のその学校の初めての卒業生が出たというのです。

八代さんの人物像、ペルーの国情に迫る

ディレクターとしての私の思惑はふたつです。演歌界の大看板である八代さんとはどういう人なのかを知りたい、そして彼女の学校を卒業した若者を訪ねることで、テロが頻発する「気になる国」ペルーの国情が見えないか?

初顔合わせは、赤坂のしゃぶしゃぶ屋さんでした。ちょっと緊張して臨みましたが、八代さんは全く偉ぶることもなく、気さくに内容を理解してくれました。その中の会話で気になったのが、半分冗談めかしてはいたものの八代さんが「私ってピュアなの」と言った一言でした。当時47歳。大人の女性としては少々「ぶりっこ」なのかと勘繰りましたが、実際に一緒に旅をしてみて童女のような純粋さのある人だとわかってきました。その純粋さが彼女の描いた絵画からも伝わってきます。

2月の長野冬季オリンピック真っ只中の時にロケに旅立ちました。ロサンゼルス経由で20時間はかかります。機内で八代さんは口さがない乗客から「最近、テレビで見ないな」という声をかけられます。しかし、彼女は嫌な顔ひとつせずに笑顔でやりすごしていました。確かに全盛期に比べて露出は減っていましたが、芸能界を一度極めても人気商売は大変だなと痛感した瞬間でした。

首都リマでは、48人の卒業生で成績最優秀だった青年に会います。田舎から出てきて予備校に通っていました。成績トップの生徒でも大学は遠いのです。コーディネーターに聞いて八代さんも驚いていましたが、ペルーの当時の失業率は80%近くで、まともな正業に就いているのは2割くらいだということでした。日本で3%ほどの失業率に慣れている人間から見たら、常識はずれの数字でした。その貧困からテロリストも生まれてくるのです。

卒業生たちの過酷な現実

「ヤシロアキ工業技術学校」があるのはリマから180km離れた田舎町「ラ・メルセ」にありました。しかし、途中富士山よりも高い4,800mのアンデス山脈を越えなければいけません。半ば高山病の症状にも見舞われて、着いた地元に残っている生徒たちも状況は同じでした。

一度リマに出て職業訓練校を受験するも落ちてすぐに戻ってきた者、働いていてもガソリンスタンドのアルバイトや、靴磨きや家業の食堂を手伝っている者、まともに正業に就いている者はほとんどいなかったのです。大地主の果樹園プランテーションの小作人の子供として手伝う者は、なまじ八代さんの学校に入ったがために大学に行って勉強したいという夢を抱き、その資金を捻出できず親は苦しんでいました。学校さえ行かなかったら、小作人の子供はずっと小作人として生きていけるのでした。浮かばれることなく貧しいながらも懸命に働く父親を息子は「僕はお父さんを尊敬しています」と言った時は、八代さんも涙ぐみ、カメラ横にいた私も泣きそうになりました。

取材のなかで見つけた山場

現地で取材を重ねるごとに、八代さんは悩み始めます。良かれと思って学校を作ったものの、それで夢を持った生徒たちは、ささやかな夢でも叶えることの難しい社会に放り出されていたのです。せつない現実です。

八代さんのいないところで、私たち取材班は卒業生の本音を聞いてみました。するとジャーナリストを夢見て予備校に通う卒業生はこう言いました。「本当は、もっと援助してほしい」と。

私はこれを、旅の最後に八代さんにぶつけることにしました。彼らがかつて学んだ学校の教室で…。台本のないドキュメンタリーの真骨頂の場面になると確信しました。

旅の最後のインタビュー

事前打ち合わせもなくインタビューを始めました。すると、八代さんはしばらく考えた後、自分の若いころを語り始めました。親の反対を押し切って上京、デビューしたもののレコードは売れず、寝る間もなく全国のキャバレーを数年間回ったこと。そこで知った一生懸命頑張る者に対する人の優しさ。だめなら辞めようと最後の勝負に出たテレビの歌謡選手権で10週勝ち抜いてやっと売れたこと。

「私も故郷を出たときは一文無しでした。だからこれ以上援助はしない。ただ、頑張れ! と励ますしかないの。歌い続けるしかないの」

私はこの言葉を聞いて、八代亜紀という人は「舟唄」に代表される歌だけでなく人格も含めて、人間の心の奥底の琴線に触れる表現者であることを痛感しました。

八代亜紀様 ご無沙汰しております。あなたとご一緒してからもう27年が経ちます。いずれ再会できることを夢見ていましたが、かなわず、とても悔しいです。でもあのペルーで過ごした3週間は私の宝物です。ロケでトラックの荷台に乗せる時、あなたが差し出した手を握って引っ張った時のぬくもりを忘れません。あなたは、私の中で…生きています。