解説

Meshy AI×BlenderでVコンを作る

3Dモデルを作るなら品質が大幅に改善されたMeshyが便利

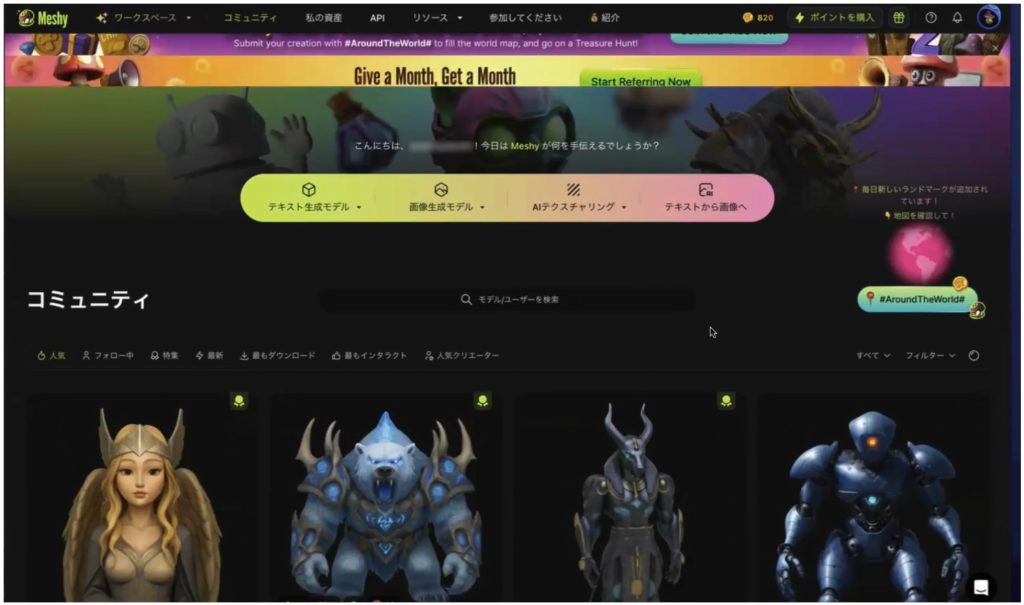

今回おすすめするのは、Meshyという3Dモデル生成AIとBlenderを組み合わせる方法です。去年まではTripo AIという同じような3Dモデル生成AIを愛用していたのですが、気づけばMeshyが大幅なレベルアップを遂げており、Blenderとの連携を効率化できるプラグインの提供も始まって、ちょっとした3Dモデルを作るだけでも、リギングからアニメーションの適用までTripo AIよりスムーズに作業できるようになっていました。

生成やダウンロードには有料のクレジットが必要で、アニメーションの適用やBlenderとの連携にはサブスクへの加入が必須ですが、便利なので加入する価値はあると思います。僕は月額約3千円のProプランに入っています。

ではさっそく、制作工程を見ていきましょう。

3Dモデル生成ならMeshy AIがおすすめ

使う前の準備

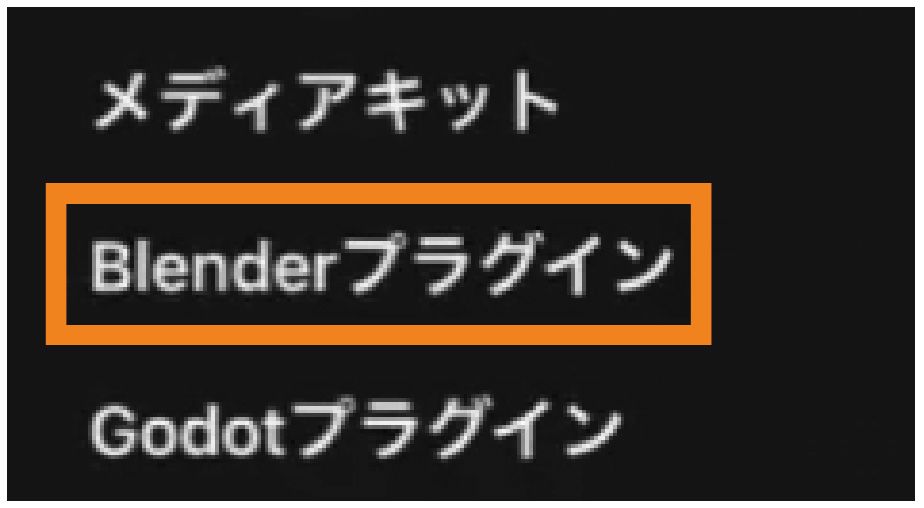

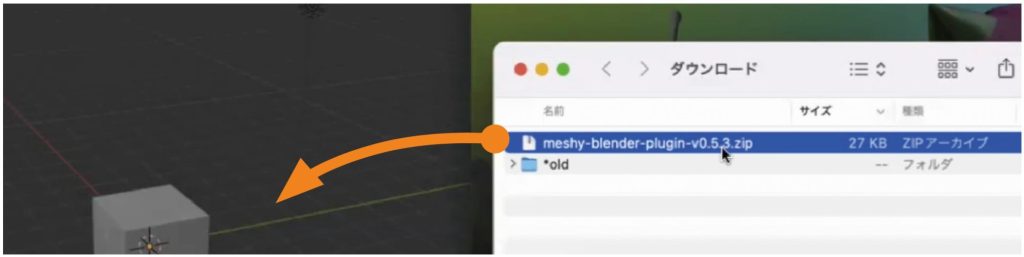

Blenderプラグインをダウンロード

ダウンロードしたファイルをBlenderに読み込む

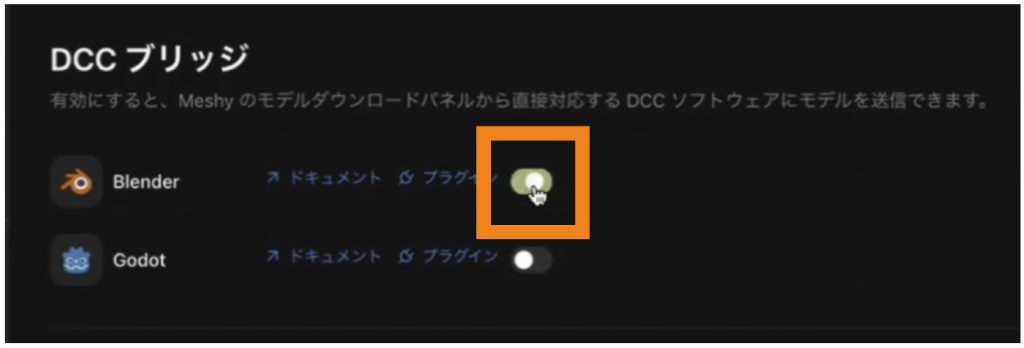

DCCブリッジをONにし、APIキーを作成

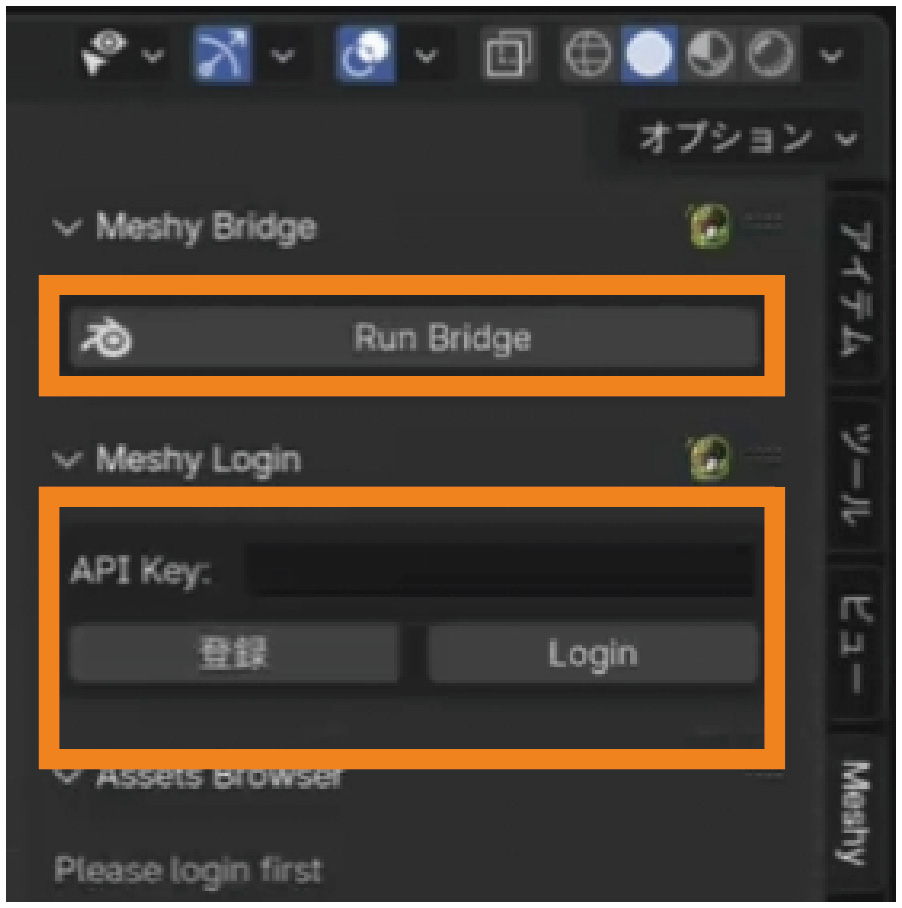

BlenderからMeshyにログインして連携完了

作成手順

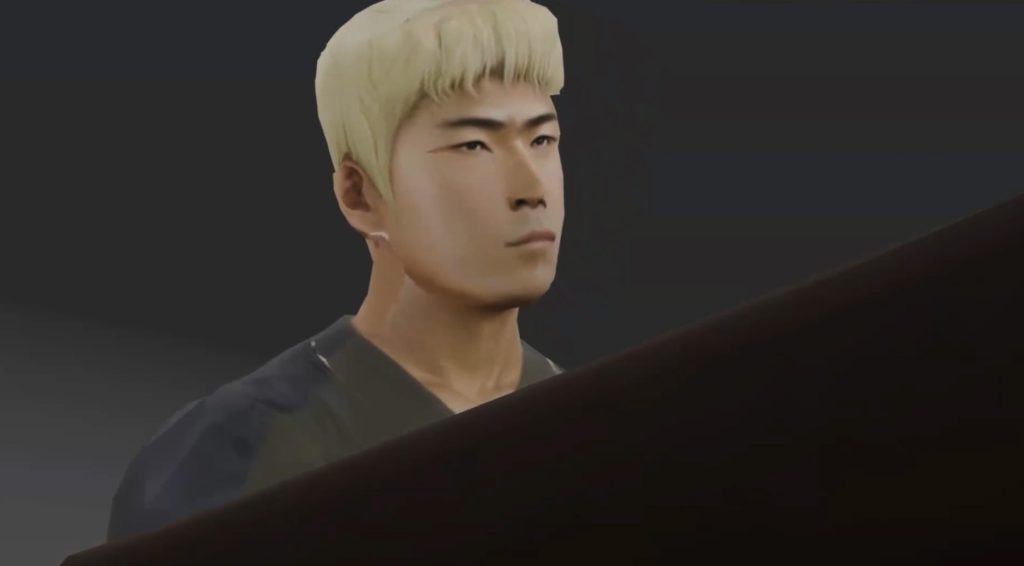

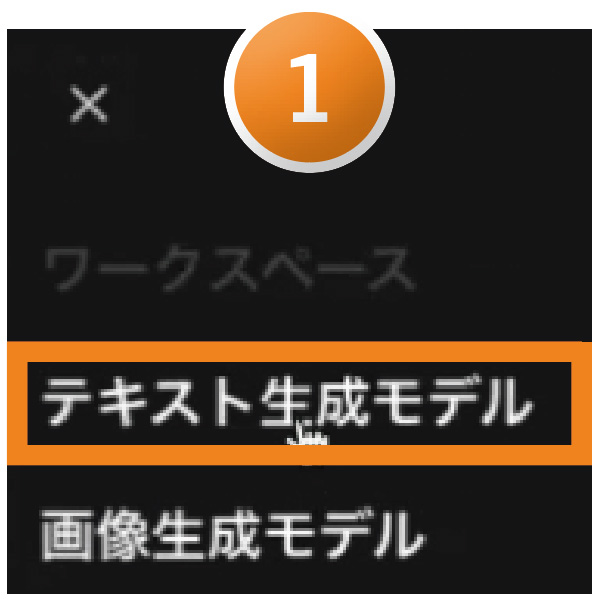

プロンプトで男性刑事の3Dモデルを生成

Meshyのメニューから「テキスト生成モデル」を選択すると、下の画面が開く。

プロンプトに「黒いスーツの日本人の男、八頭身、Tポーズ」と入力し、「生成する」ボタンをクリック。ここで指定しないと、アジア人ではない見た目や、かわいい雰囲気の4頭身モデルが作られやすい。Tポーズは腕と服がくっつかないようにするため。

モデルのドラフトが4パターン表示される。気に入らない場合は、同じプロンプトであれば下にある「無料再試行」を押すとクレジットを消費せずに作り直せる。

モデルをクリックすると「生成を確認する」メニューが表示される。「テクスチャを生成する」で「はい」を選択すると、灰色のモデルに肌色や服の色が反映される。

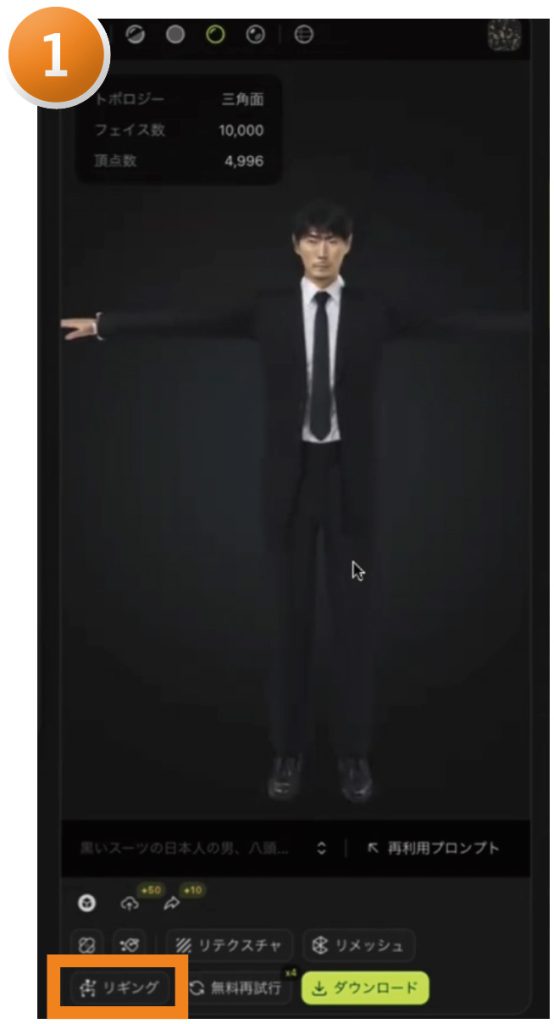

骨組みを作るリギング作業を行う

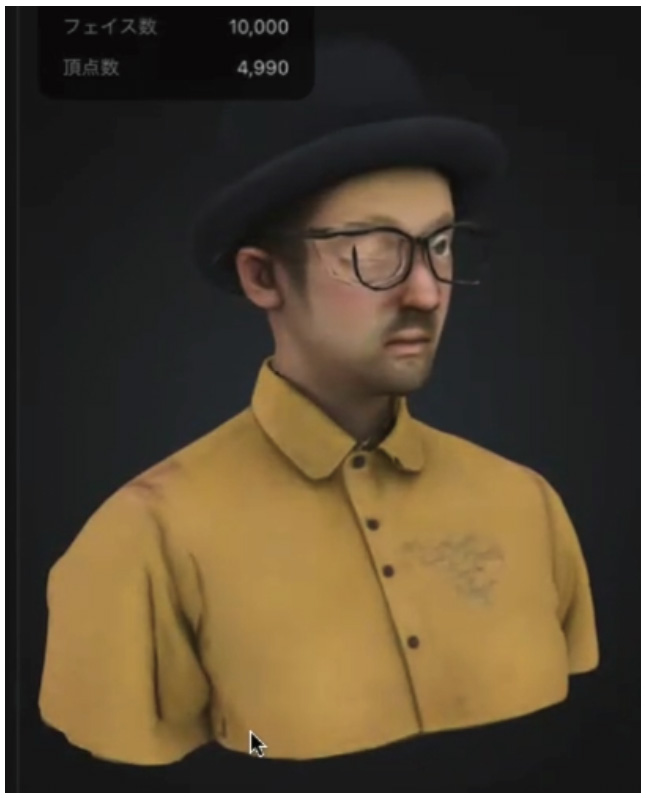

テクスチャが反映された状態。プロンプトの通りに日本人的な見た目になった。OKなら「リギング」をクリック。

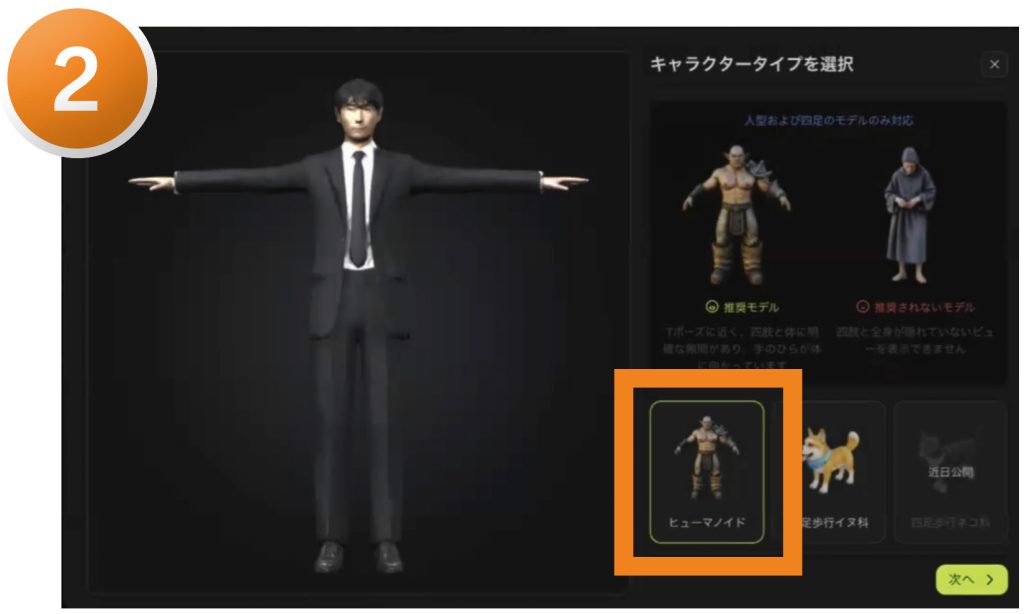

「キャラクタータイプを選択」で「ヒューマノイド」を選択して「次へ」を押す。

ガイド線を参考に、キャラクターが中央に位置し、真正面を向くようにバーを動かしていく。身長は左にある人型と同じ高さに調節する。完了したら「次へ」を押す。

関節の位置を決めるマーカーを配置する。右の図を参考に、顎、肩、肘など、対応する箇所に色のついた丸を動かしていく。股間のマーカーは股より少し上のへそあたりに置くのがベスト。「対称性」をOFFにすると左右バラバラに動かすこともできる。最後に「確認する」を押して終了。

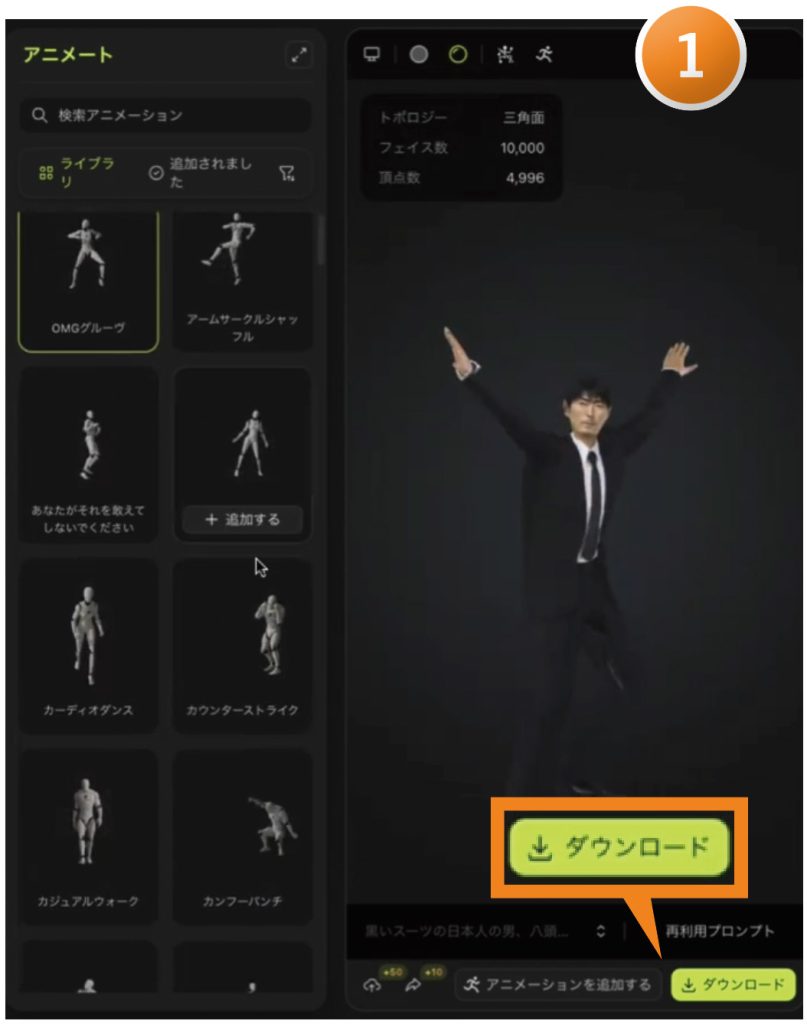

アニメーションをつけてBlenderに読み込む

アニメートの画面が開く。デフォルトでは歩くアニメーションが適用されるが、左のライブラリから選択して「追加する」を押すと、踊る、座るなど他の動きにもできる。

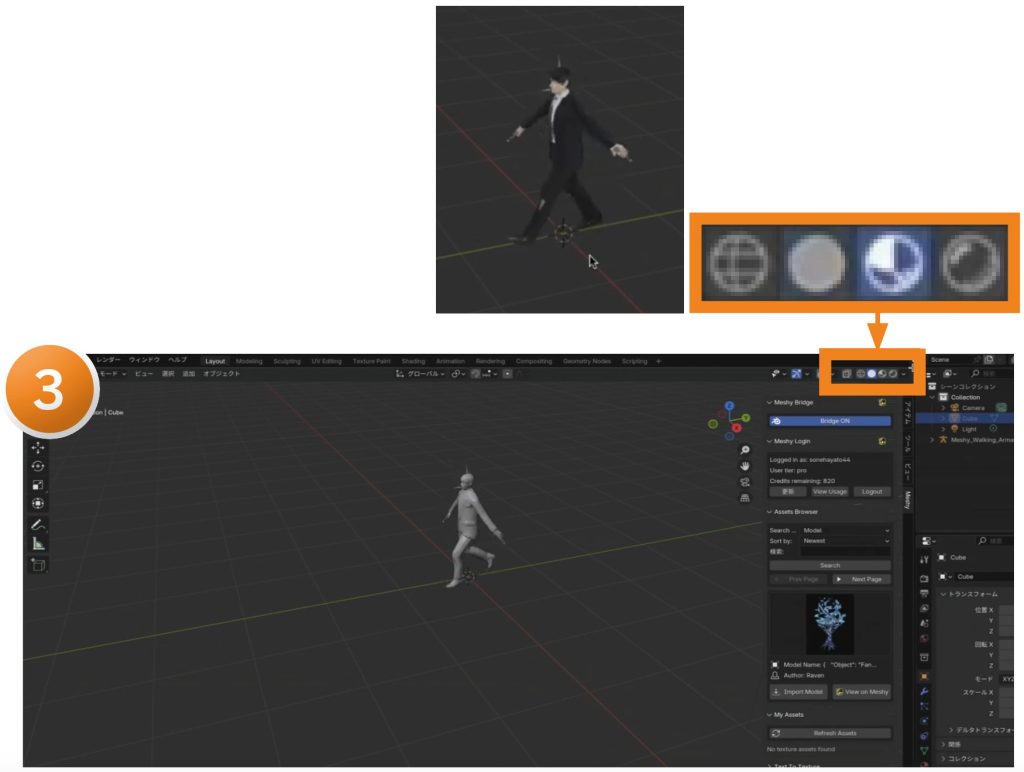

「ダウンロード」ボタンを押すとダウンロード設定のメニューが開く。そのまま3Dデータのファイルをダウンロードすることもできるが、左下にあるBlenderアイコンを押すと直接Blenderに読み込める。

Blenderに刑事のモデルが読み込まれる。画像は初期設定で表示される立方体を表示OFFにした状態。タイムラインの再生ボタンを押すと歩き始める。

3Dビューポート右上のアイコンを「ビューポートシェーディング」に切り替えると、テクスチャが反映される。

初期設定の立方体で取調室を作る

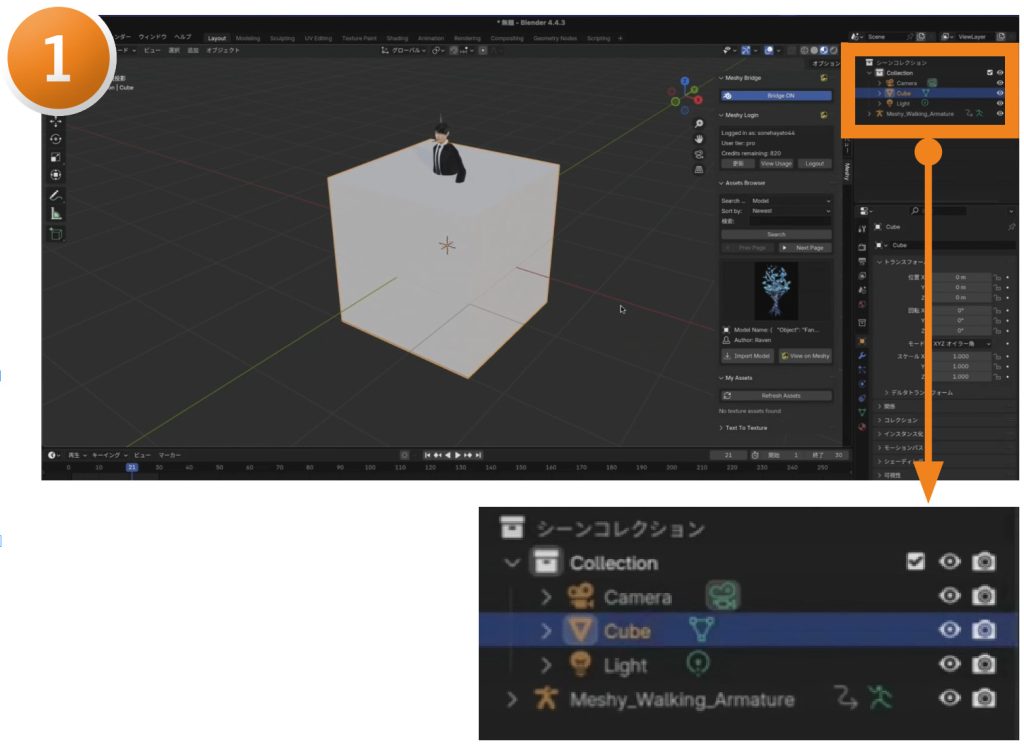

初期設定で表示される立方体を利用して警察の取調室を作る。「シーンコレクション」の「Collection」で「Cube」の表示をONにすると、中央に四角い箱が現れる。

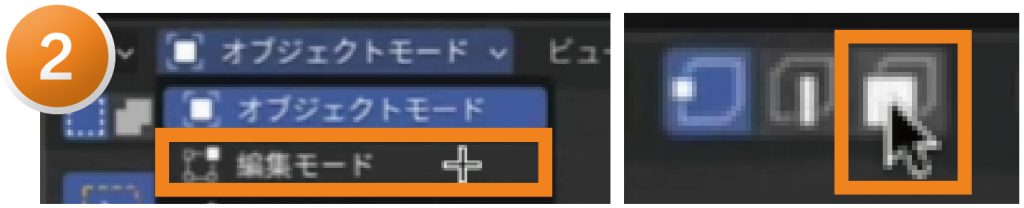

モード選択メニューを「編集モード」に切り替え、右横にあるアイコンから「面選択」を選択する。

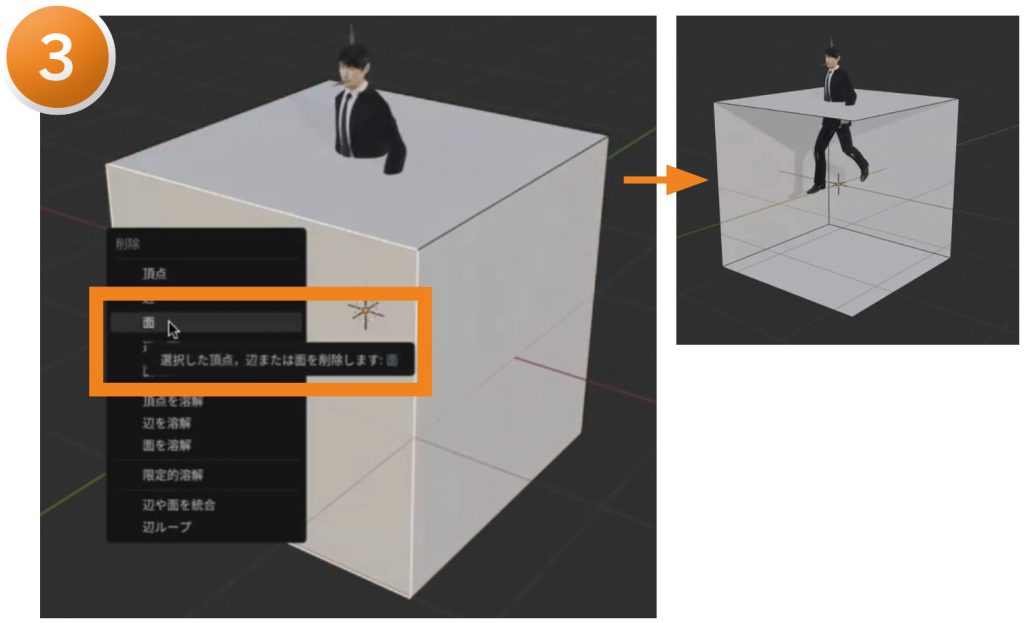

Xキーで削除メニューを表示し、「面」を選択。箱の前側にある、ふたつの面を削除すると、部屋のような空間ができた。

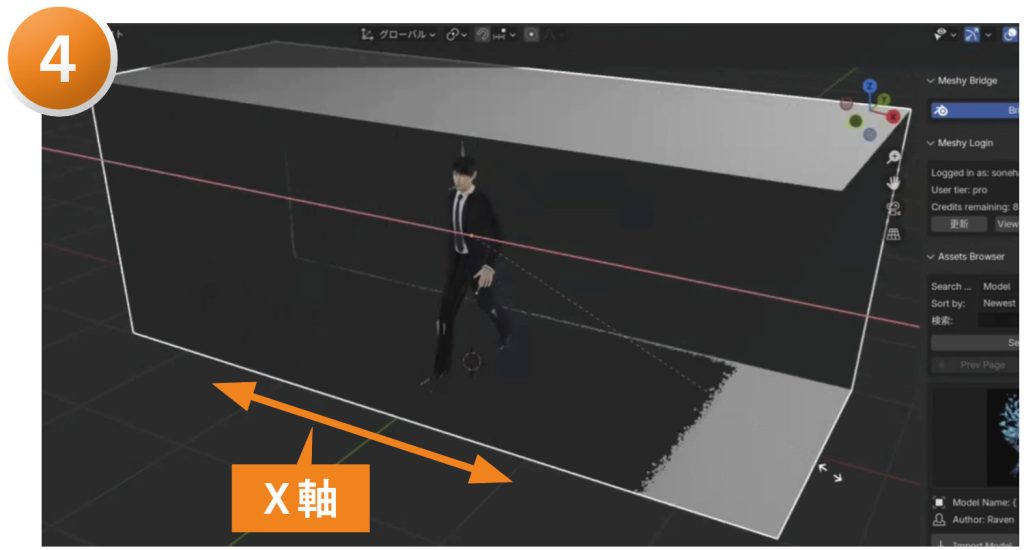

「オブジェクトモード」に戻す。箱を選択してGキーを押すと自由に動かせるようになるので、目的に応じたキーを押しながらマウスホイールを動かし、刑事が部屋に収まるように箱の位置とサイズを調節。左クリックで決定。

Z軸に沿って上下に移動

X・Y・Z軸の比率を保ったままサイズ変更

Y軸の幅は固定でX軸の幅を変更

X軸の幅は固定でY軸の幅を変更

X・Y軸は固定でZ軸の高さを変更

刑事を部屋の端から中央まで歩かせる

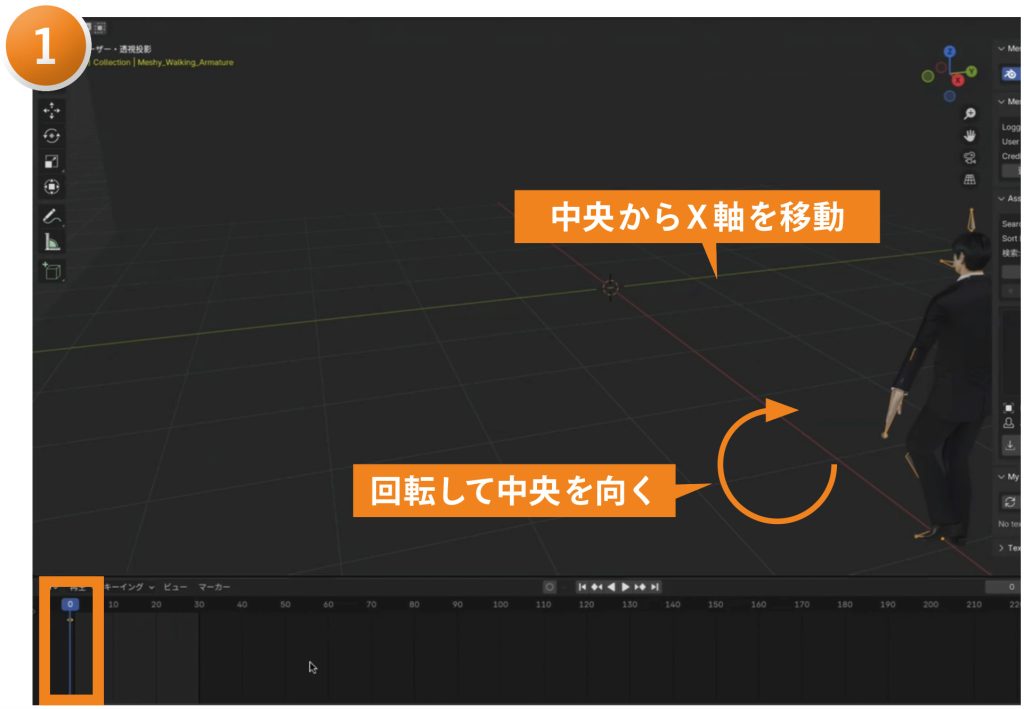

刑事のモデルを選択してGキーを押すと、箱と同じように軸を固定しながら自由に移動・回転させられる。タイムラインのバーを0に動かしてから、刑事を部屋の端に移動させ、中央を向かせた。

X軸方向に移動

Y軸方向に移動

Z軸の角度は固定で水平に回転

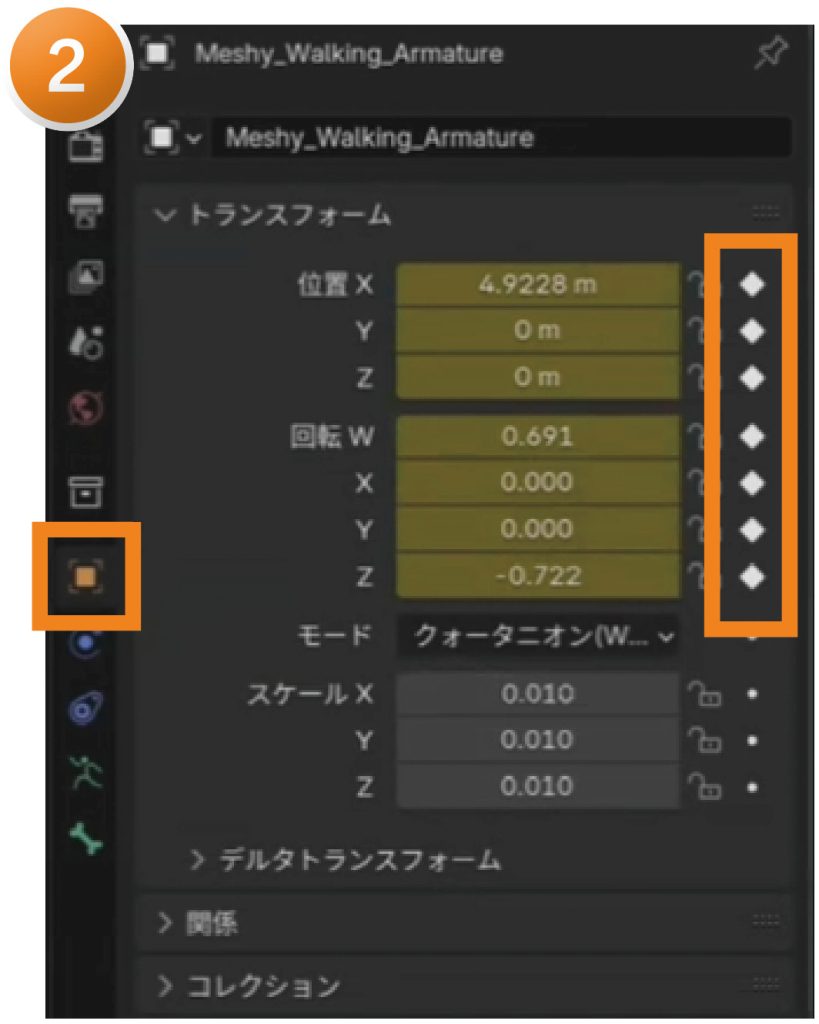

プロパティエディタの「オブジェクト」を開き、「トランスフォーム」の「位置」と「回転」の右横にある丸をすべてクリックする。丸が◆に変わり、これで開始点のキーフレームが打たれた。

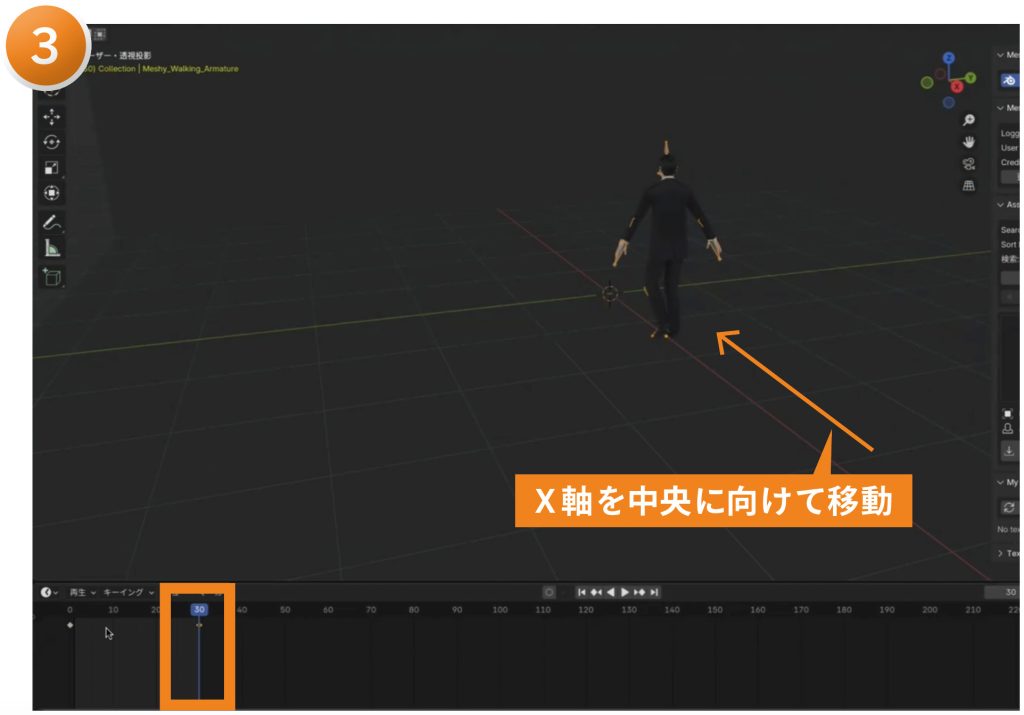

タイムラインのバーを30フレーム目に動かし、刑事のモデルを前方向に移動させる。

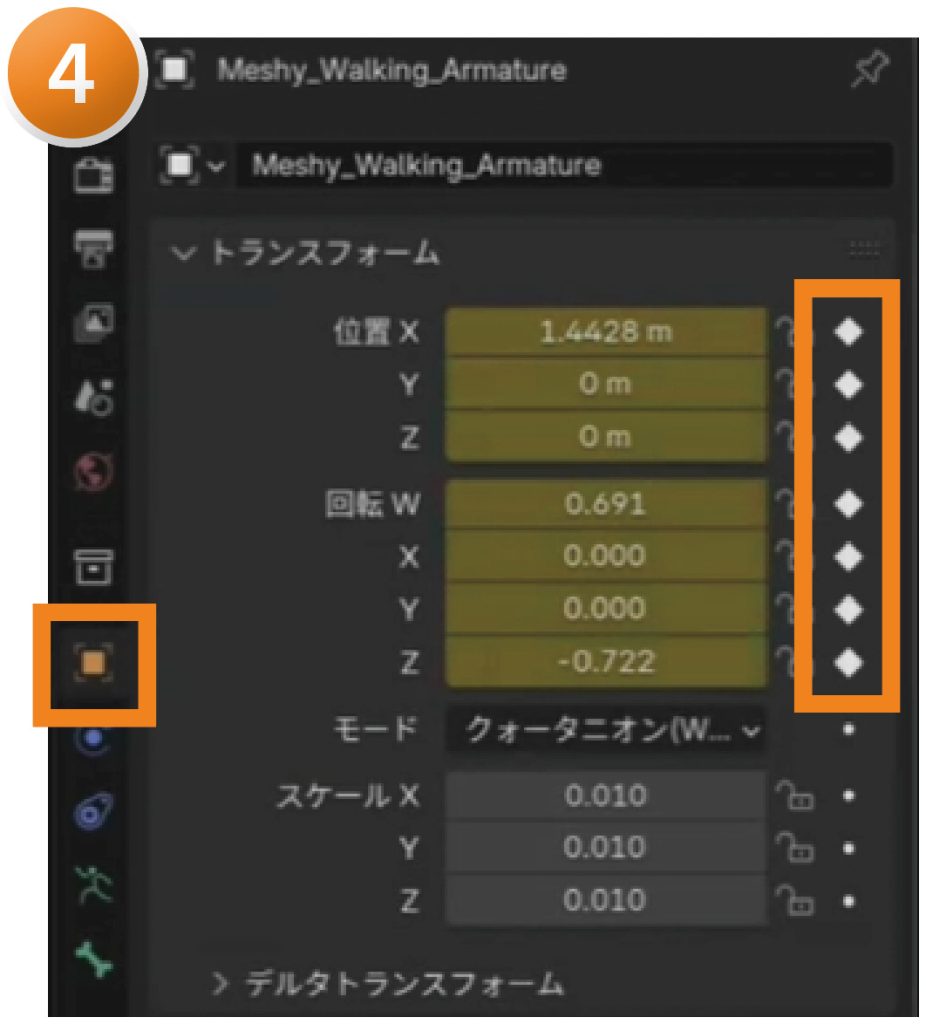

先程と同じように「トランスフォーム」の丸をクリックして◆に変える。これで終了点のキーフレームが打たれた。一度再生してみて、フレームの数値を変えて速さを調節する。

要素を追加して作り込んでいく

Meshyに戻り、刑事のモデルと同じ要領で取調室に置きたいアイテムをどんどん作成し、Blenderに配置していく。左は「取調室の机」とプロンプトを入力して作った机。頼んでいない雑なつくりの椅子まで付いてきてしまったが、Vコンなので許容範囲とした。椅子に座っている容疑者には「眠りそうな高齢者」のアニメーションを適用した。

室内に照明を追加。「シーンコレクション」の「Collection」で照明マークの「Area」を選択し、プロパティエディタの「データ」を開くと、照明のサイズや種類を変えたり、光量を調節したりできる。

カメラワークをつける

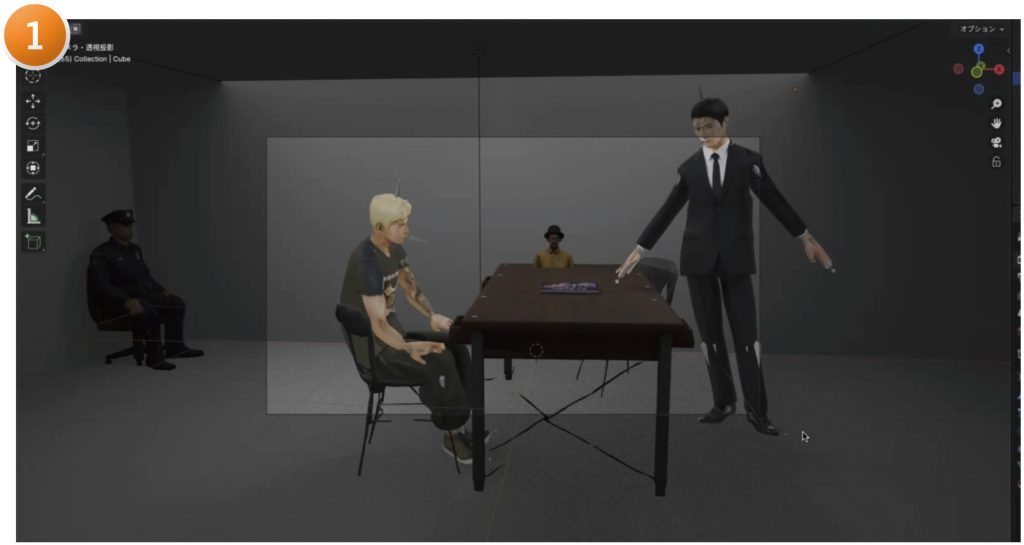

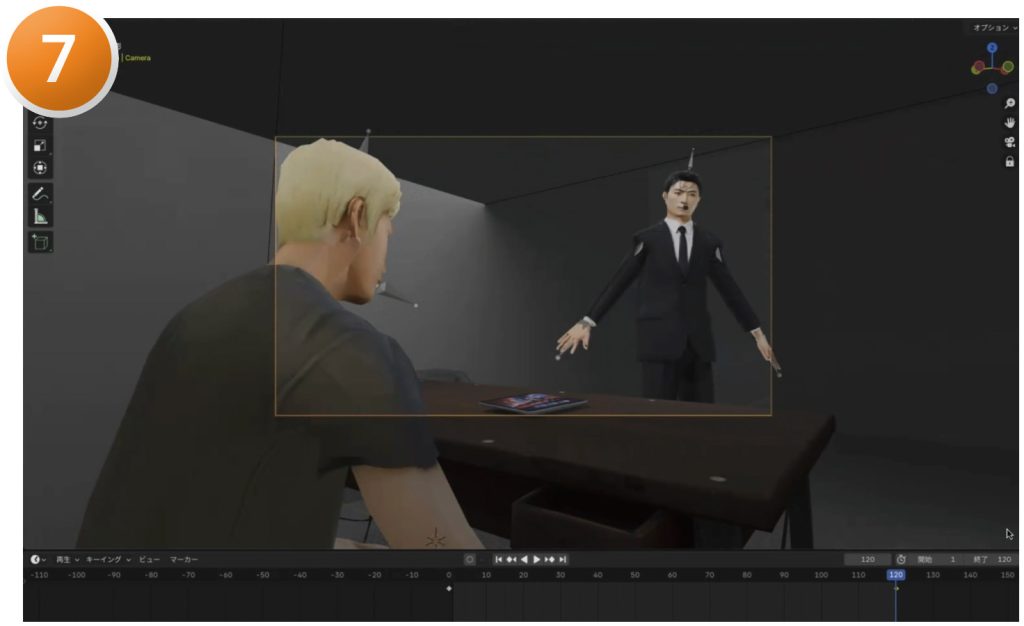

さまざまな要素を足していき、最終的に左のような取調室ができあがった。テンキーの0を押すとデフォルトで配置されているカメラの視点に切り替わる。枠線内が現在カメラで切り取られている(最終的に書き出される)範囲。

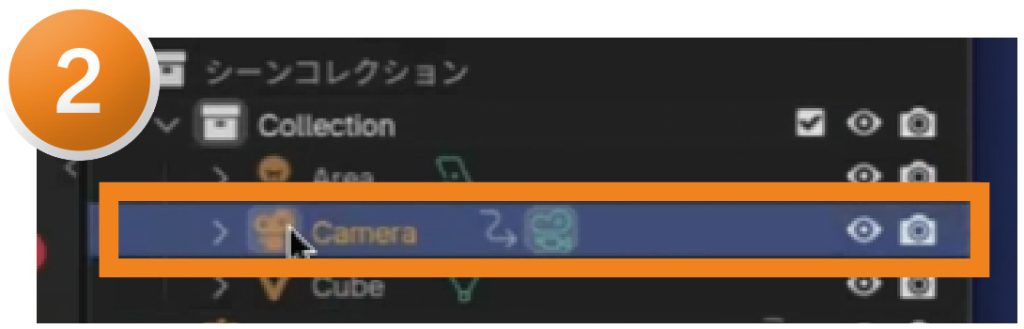

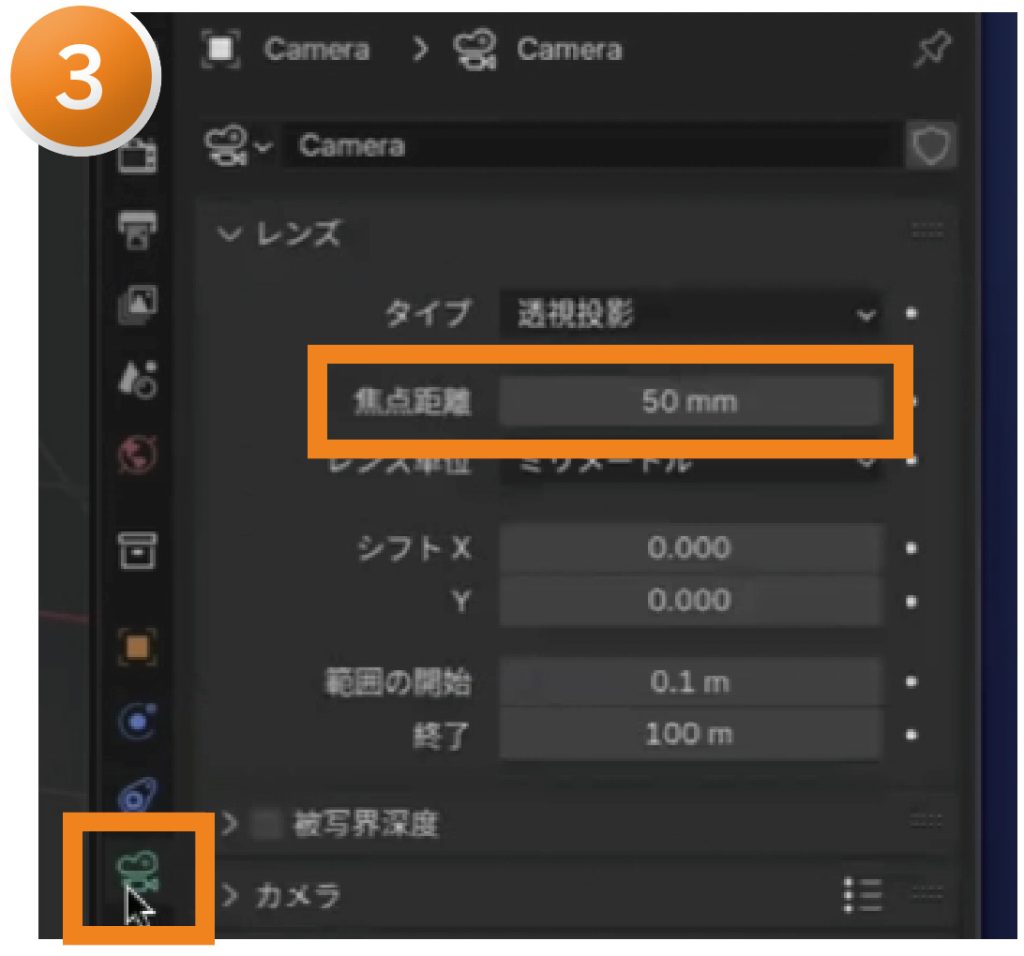

シーンコレクションから「Camera」をクリックして選択。「プロパティエディタ」の「データ」を開くと、数値を入力してレンズの焦点距離を設定できる。

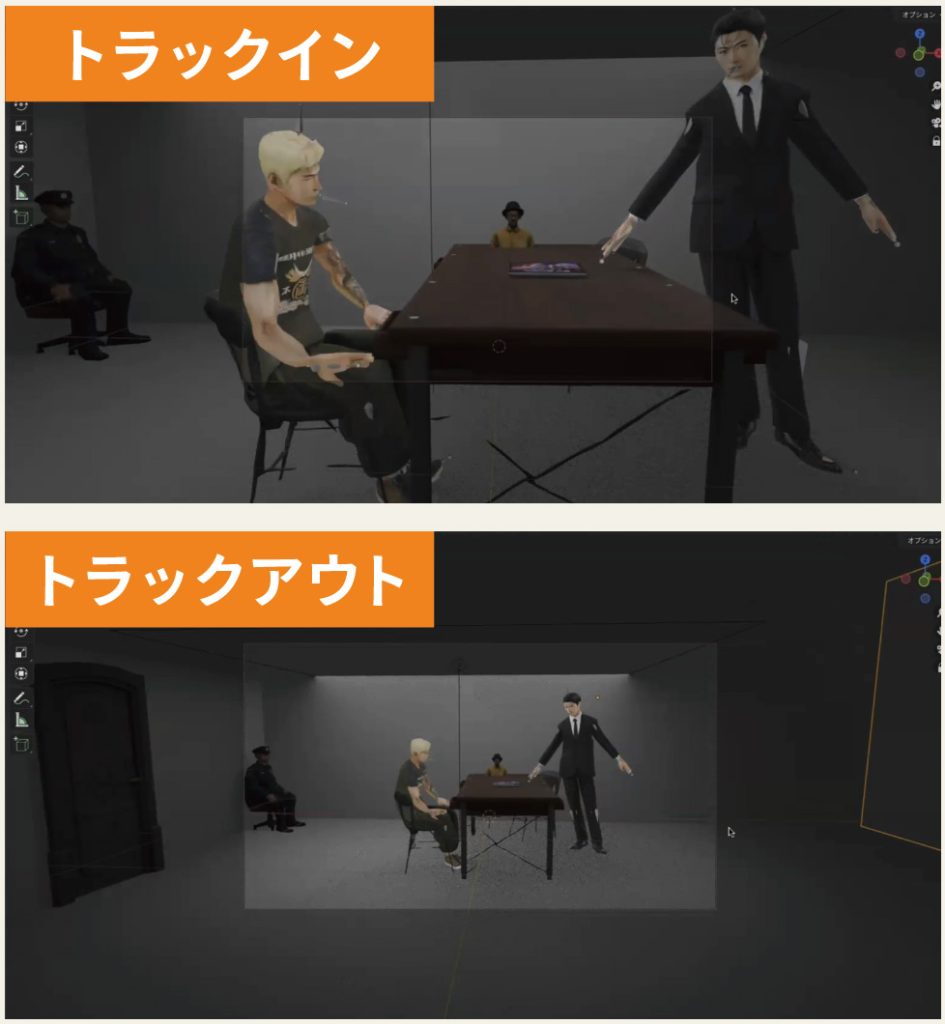

Nキーを押してサイドバーを開き、「ビュー」パネルの「カメラをビューに」にチェックを入れる。マウスのホイールを押しながら回すと、ビューに合わせてカメラがぐるぐる動き、カメラアングルやカメラワークのチェックができるようになる。

ホイールを押さずに回すとトラックイン・トラックアウトになり、Shiftキーを押しながら操作すると、スライダーのように平行に視点が移動する。

タイムラインのバーを0に動かし、カメラワーク開始点のフレーミングを決定。シーンコレクションから「Camera」を選択した状態でプロパティエディタの「オブジェクト」を開き、「位置」「回転」の丸をすべて押してキーフレームを打つ。

タイムラインのバーをカメラワークの最終地点(ここでは120フレーム)に動かし、終わりのフレーミングを決める。開始点と同様にプロパティエディタの「オブジェクト」でキーフレームを打つ。これでカメラワークのアニメーションが完成した。

アニメーションとして書き出して編集

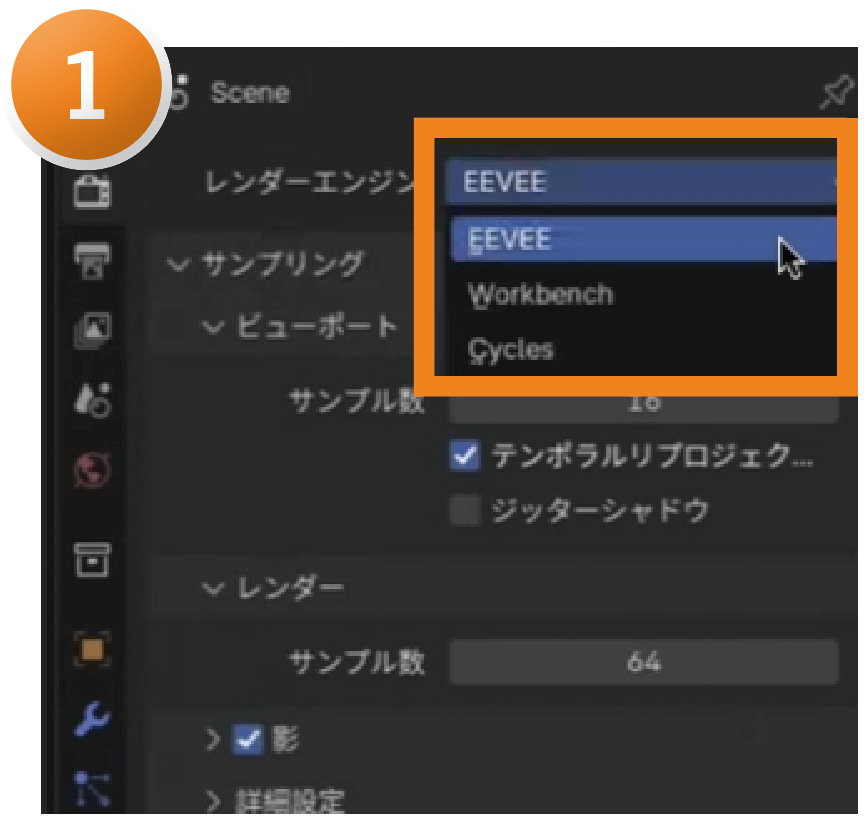

プロパティエディタの「レンダー」を開き、レンダリングの設定をする。レンダーエンジンは初期設定ではEEVEEになっている。Cyclesは照明効果をより緻密に書き出せるが、レンダリング時間が10倍くらい長くかかる。

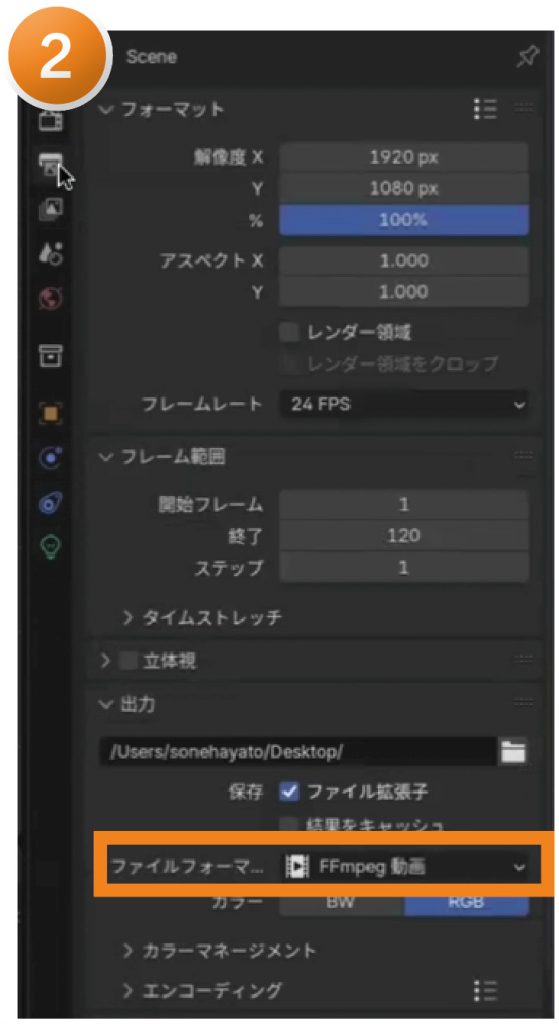

次に「出力」を開き、解像度やアスペクト比などを設定する。初期設定ではpngの連番出力になっているが、FFmpeg動画も選択可能。

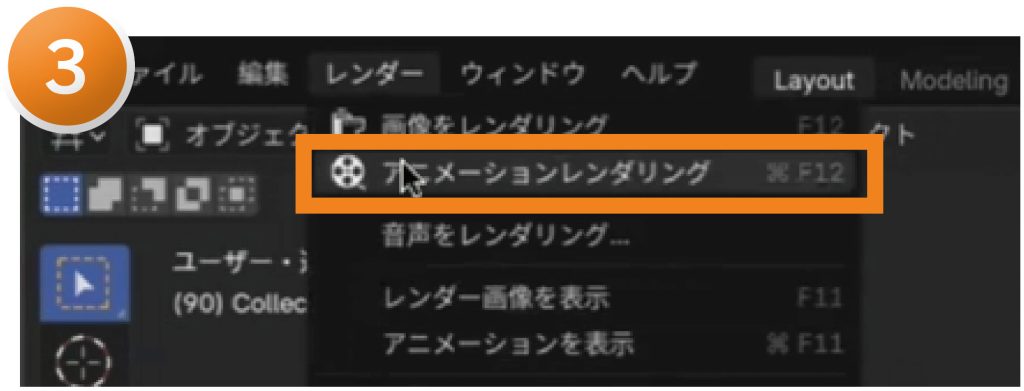

左上の「レンダー」メニューから「アニメーションレンダリング」を選択するとレンダリングが開始される。

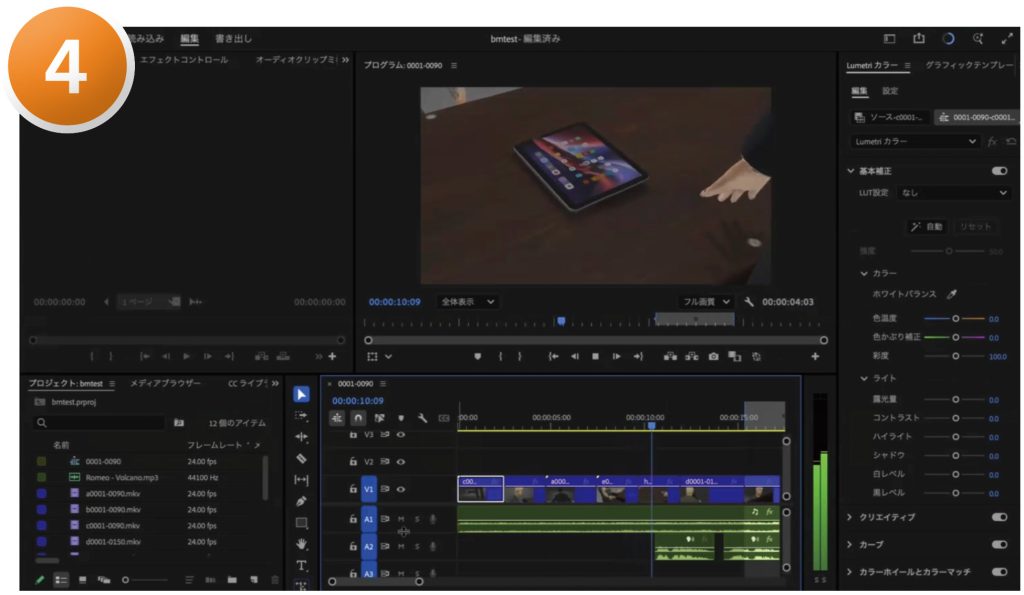

このような手順でカットごとにアニメーション映像を書き出していき、最終的にPremiere Proで繋げて最終調整を行う。

品質をさらに向上させる進化に期待したい

今回は「誰でも簡単に作れる」を重視して僕のやり方を紹介しました。プロのCGクリエイターからするとなんてことはないレベルかもしれませんが、モデリングができない人間にとっては本当にありがたい進化です。

生成AIであっという間に3Dモデルが作れるようになると、これまでの大変な努力は何だったのかと思う人も出てくるでしょうが、僕はCGを勉強しなくて良かったとは全く思いません。むしろ、今CGの技術がある人を羨ましく感じるほどです。現状のAIが作る3Dモデルはまだ完璧には程遠いクオリティですから、AIで骨の折れる工程をカットし、それを人力で修正・調整していくのが一番であり、CGの知識とAIを組み合わせることが可能性をさらに広げるだろうと考えています。

また、Blenderで書き出した映像をVideo to VideoのAIに入力し、簡易的にアップグレードする方法も試してみました。結果は発展途上という印象でしたが、技術が発展していけば、一旦CGソフトを経由してから最後にAIで品質を上げるのがベストになるかもしれません。

Meshyは去年くらいまでは本当に質の低いツールだったのですが、今では見違えるように改善されました。AIはそうやって指数関数的な伸び方をするので、次はまたTripo AIが巻き返すかもしれませんし、他の有力な生成AIが登場する可能性もあります。今後のさらなる発展に期待して、今から色々とやれることを試しておくといいんじゃないかなと思います。