商業アニメ制作に感じる課題について

既存のアニメのワークフローにとらわれないためのチャレンジ

いままでの作り方に感じていた問題

・獲得すべき能力と自分の得意分野の違い

・現場を仕切ってみて分かったいろんなこと

・現場のニーズは職人レベルで高難度

・便利ツールは万能ツールではないこと

・3Dの現場で修正することの難しさを痛感 など

解決する方法を個人でテスト

・ツールを現場に持ち込んだ/開発した

・“重機動”と“軽機動”の考えのズレ

・プリプロとプロダクトの境界の見直し

・脚本以降のコンテ・プリヴィズのデジタル化

・でも、ビックリするほど誰もついてこない など

少人数の組織で実行できる方法へ進化

・ミスってもカバーできる頭とお尻の設計へ

・身動きの取りづらい細分化作業の回避

・とにかくたくさん描くのはしんどい…

・3Dツールも駆使して作画を軽量化

・完成前のちゃぶ台返し対策としてのプリヴィズ など

『ライアンズ・ワールド』で重点的にチャレンジしたこと

2D・3Dの現場を経て、新しいアニメ制作の形を模索するようになった理由

商業アニメ制作には課題を感じていました。僕は2Dアニメからスタートしましたが、基本的には紙と鉛筆で作っていました。アニメーターは動画のセクションから始まり、その設計図となる原画を学んで、作画監督など上のポジションになる…というのが一般的です。僕が業界に入った頃はネットが浸透し始めた時期で、数人のネット出身者が絵の実力を認められて、いきなり原画を担当するということが少しずつ起きていたんです。

アニメの現場ではみんな切磋琢磨していて画力を高めるために日々技術を学んでいるわけですが、ネット出身の僕はFlashでデジタル的にどうアニメーションさせるかということを考えていて、なんか方向性が違うな…と感じていたんです。デジタルツールはズルいという空気すらあったように思います。

そこから初めて3Dアニメの現場に入ったときに僕はとても感動したんです。2Dは人の手による力技で帳尻を合わせていたところもありますが、3Dでは“構造”が圧倒的に大切にされます。つまり、データとしてはなにがあるか、背景になにが必要か、いつまでの期間を何人で管理するか…こういったことを制作のひとりひとりがちゃんと説明できることに驚いたんです。

ただ、しだいに3Dアニメの現場の問題点にも気づくようになります。これは構造があることと表裏一体ですが、初期段階ですべてを決めておかないといけないという事情があるんです。また、多くの部分をツールに依存しているため、ツールの限界が作品表現の限界を生んでしまうという問題もありました。

一部は図(本項上)にまとめましたが、これらの問題を解決する方法を個人でずっと考えていたんです。僕のやり方にビックリするほど誰ものってくれなかったので、個人でやるしかなかったんですが、やはり個人の限界もありました。そんななかでBlenderが登場したことで、気の合う少人数の組織で実行できる方法へ進化させることができたんです。こういった紆余曲折を経て、『ライアンズ・ワールド』の制作体制につながっていきます。

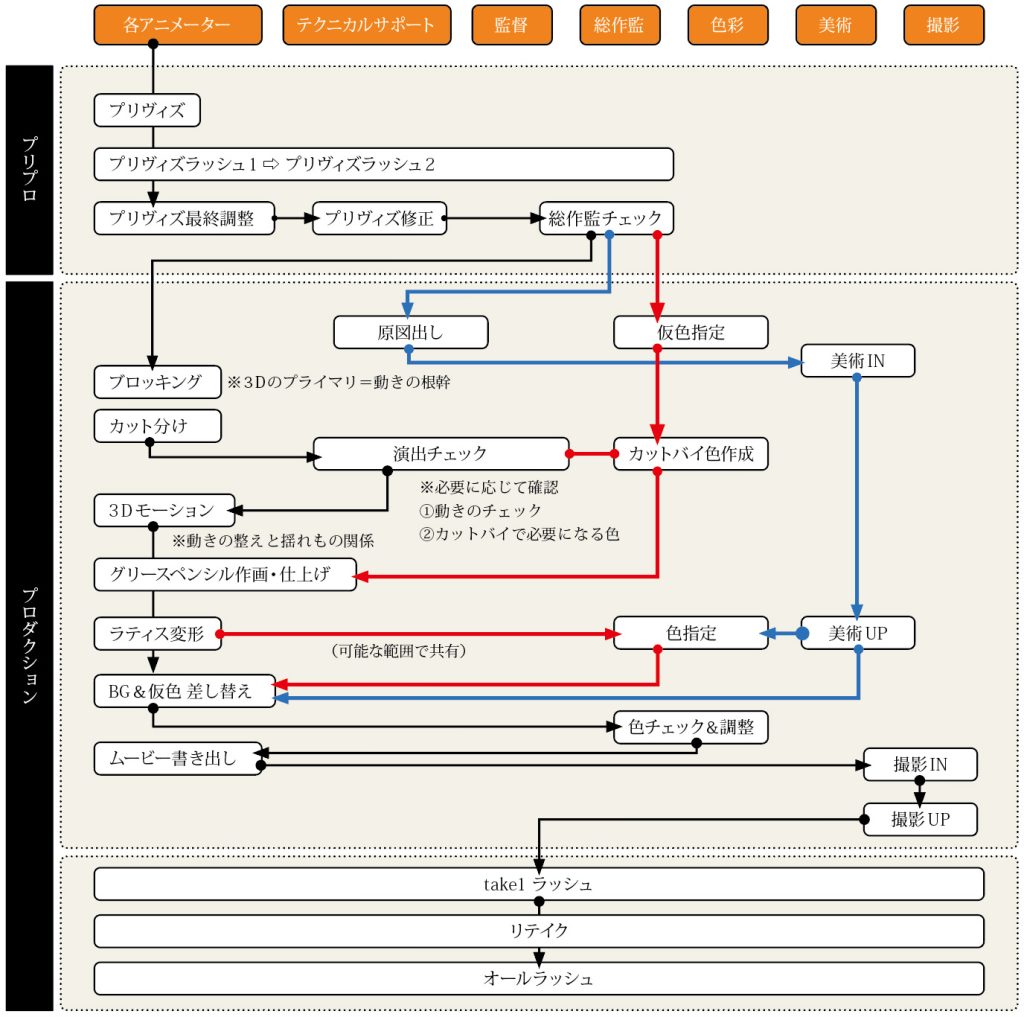

りょーちもさんが開発した『ライアンズ・ワールド』の制作フロー

従来のアニメワークフローのような大人数かつ細分化された工程ではなく、少人数のチームでひとりが複数の工程に携わるワークフローを作ることに注力。特徴はプリヴィズINから各アニメーターが参加し、プリヴィズのブラッシュアップを重ねている点。車の生産のような“ライン生産方式”から、アニメーターの自由度が高い“セル生産方式”でのアニメ制作でチャレンジしたという。

“ツラいことから逃げる”ためのフロー

これまでの問題を解決するために、ミスしてもカバーできる頭とお尻を設計しようとしました。アニメの現場にはミスが許されない空気があるんですけど、そういった「現場は厳しくあるべき」から脱却したかったんです。もうひとつ、作る工程のシンプル化もテーマでした。アニメ業界は作業をどんどん細分化させるので、非常に身動きが取りづらいし、融通が効かなくなってしまいます。

加えて、Blenderが力を発揮するのは作画作業の軽量化です。作画でたくさん描くのってしんどいんですよ(笑)。自動中割りなどの機能を使えば、描く枚数は極端に減らせるぞ、と。あと、対クライアントの関係で効果絶大なのが、プリヴィズです。完成直前のリテイクやちゃぶ台返しというのは、コンテのプランニング時点から修正すべき点が含まれているのに、完成形をイメージできないからこそ起きてしまうものだと思います。プリヴィズで意思疎通できていれば、その後の作業工程は画がきれいになって、雰囲気が整って、撮影効果で画がまとまるプロセスを見るだけなので、クライアント側も安心ですよね。

これらを踏まえて、『ライアンズ・ワールド』で組んだワークフローが上図になります。

プリプロにおけるBlenderを活用した映像設計

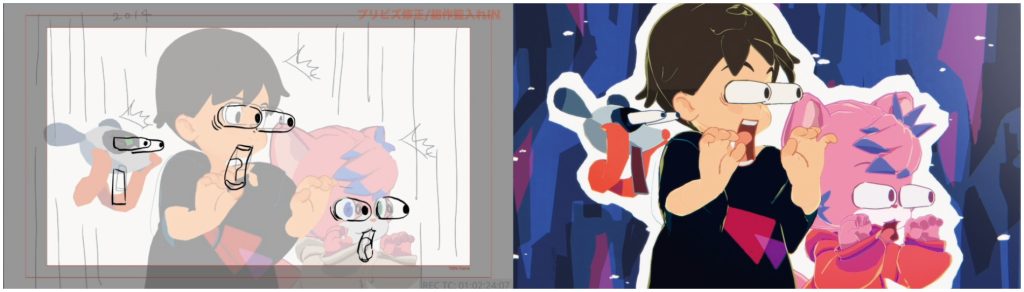

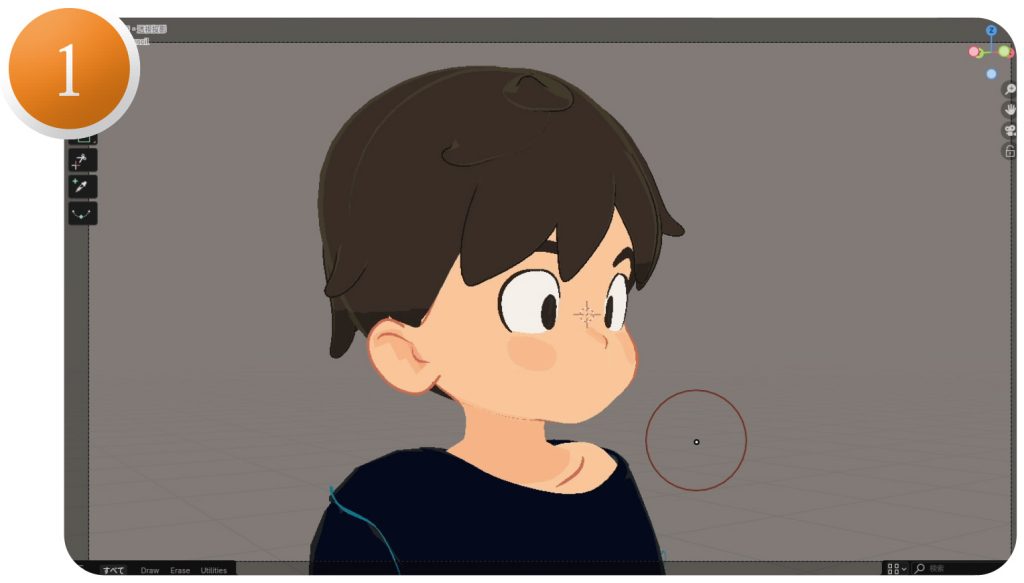

『ライアンズ・ワールド』シーズン3のプリヴィズとFIX映像の比較

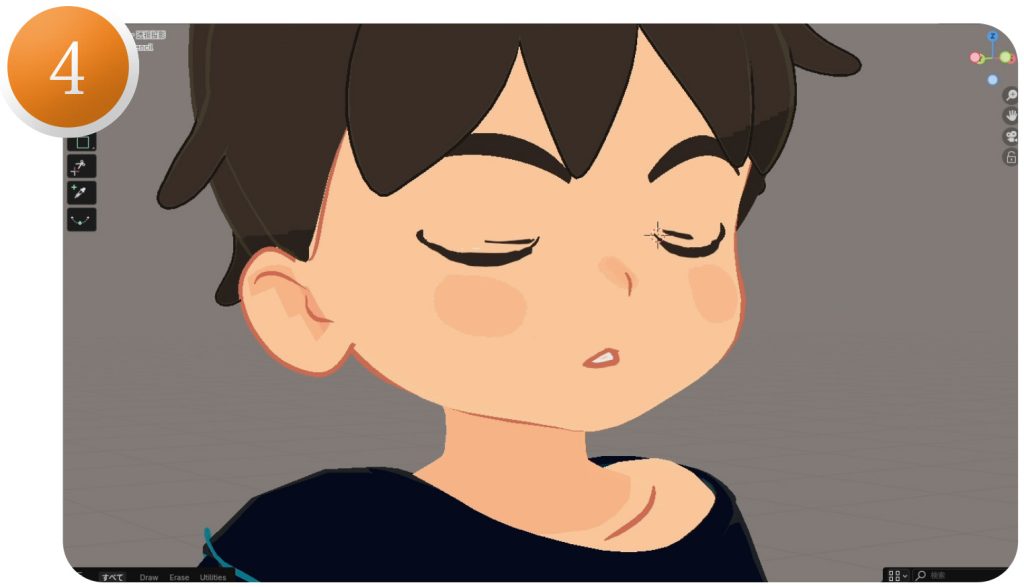

シーズン3の作画は全体的に柔らかいタッチで、ほしいところだけに主線を入れている。上のプリヴィズ画像は総作監であるりょーちもさんが修正が必要な箇所のみオーバーペイントで加筆。キャラクターはりょーちもさんがモデリングしているため、そのモデルをプリヴィズに配置した時点で総作監の監修が入っている状態だ。アニメーターへの修正指示は部分的な表情や演技がほとんどだったという。

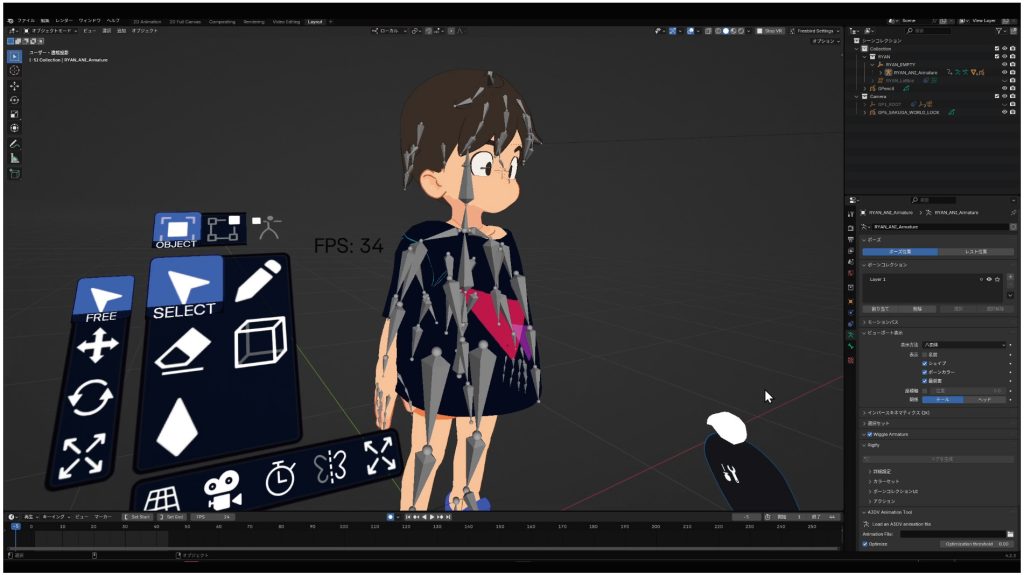

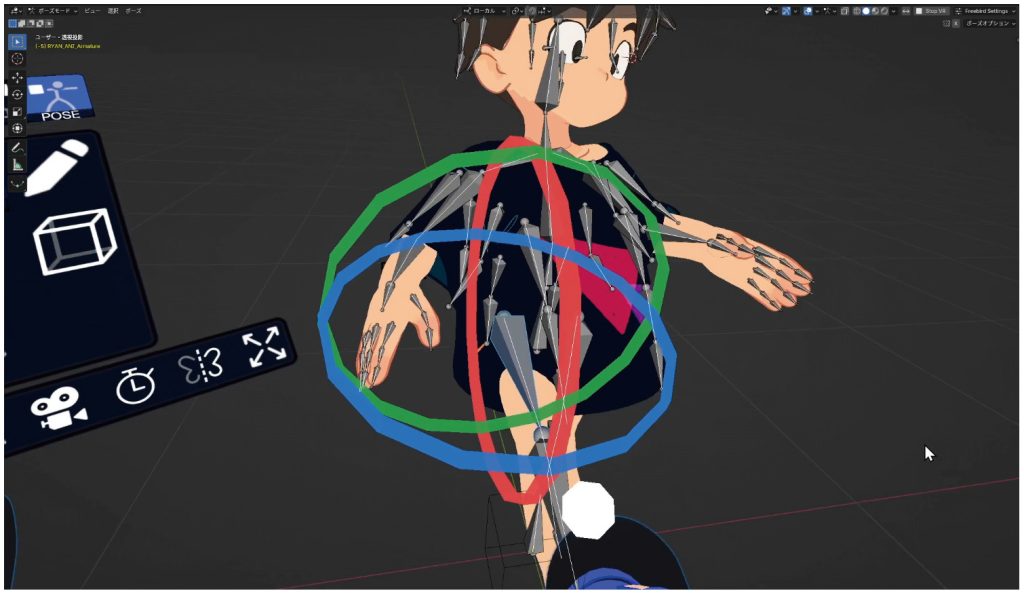

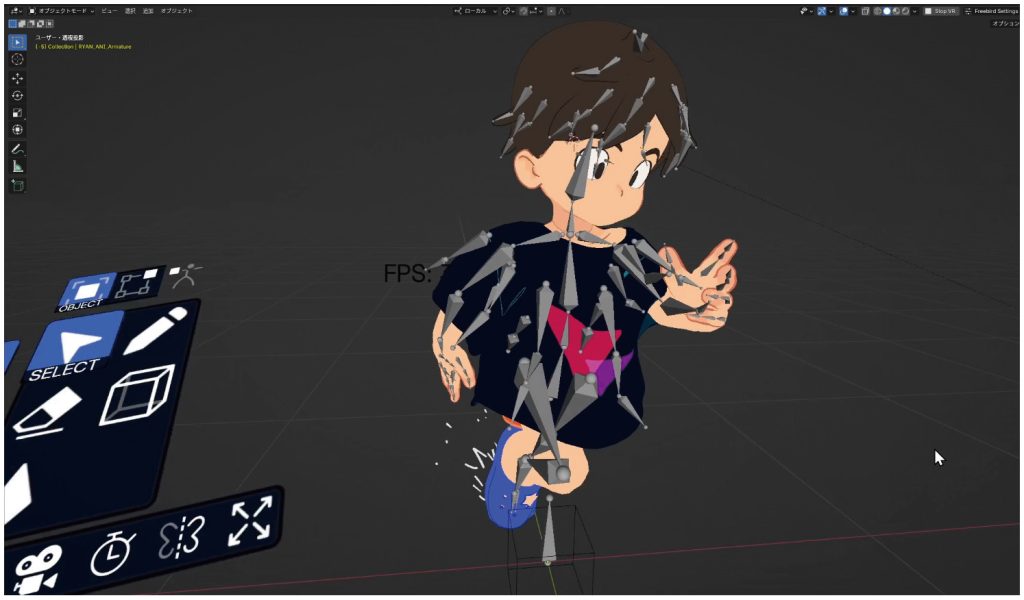

アドオン「Freebird XR」を使ったVR空間でのアニメーションづけ

プリヴィズ工程のアニメーションづけで、Blender内の3D空間で作業ができるFreebird XRを使用。りょーちもさん曰く「人形遊びの感覚」だそうで、VRゴーグルをつけて作業するとモデルがハッキリと立体視できるため、ボーンをより直感的に触ることができるという。

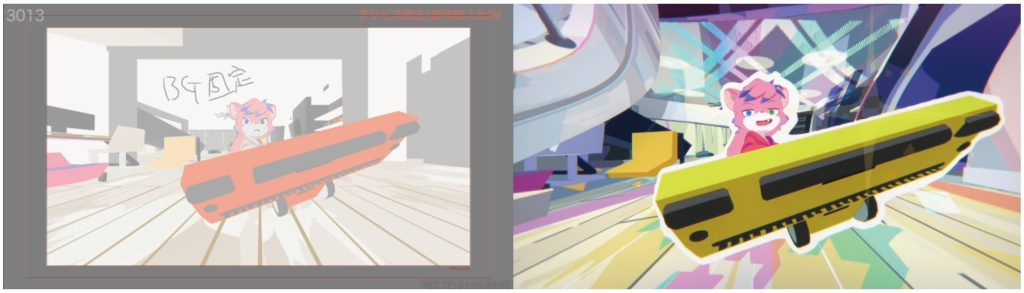

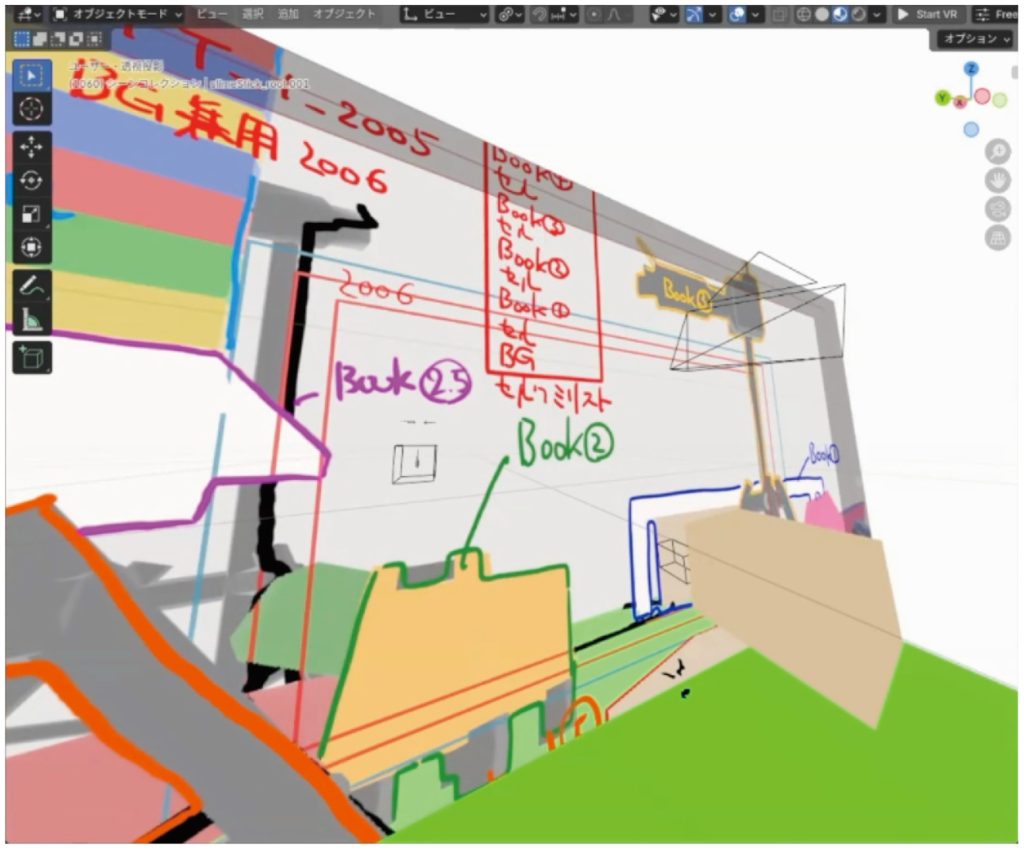

プリヴィズ段階でのBlender作業と効率化のポイント

細かな修正が入るプリヴィズ段階ではまだカットを割らず、空間内のキャラクターやカメラの位置を変えることでひと続きのシーンとして作っていく。カメラワークが決まった後は背景に映るだけのモデルは画像化、それが解像度情報を持った美術発注用の原図(下画像)になるため、効率よく作業を連携できる。

3DCGと2D作画スタイルのいいとこどり

表現の自由度を保ちながら少人数でラクに良いものを作るための作画手法

プリヴィズをベースにしながら本格的なプロダクションに移っていくと、メインになるのがグリースペンシルを使った作画です。プリヴィズの段階で芝居をつけている状態なのですが、その中から作画が必要な箇所をクリップしてアニメーションをグリースペンシルで加筆していく…という流れです。キャラクターの3Dモデルの顔に表情はついていますが、表情がシーンに適さない場合は顔のすべてのパーツを隠して、のっぺらぼうの状態にしてから加筆していきます。つまり、フェイシャルリグはあえて組んでいないので、必要な表情があったら適宜加筆しましょう、というスタンスですね。

『ライアンズ・ワールド』はあえてコマ抜きをしている作品なので、作画枚数も少なめになっています。というのも、絵の動きを滑らかにしていこうとするほど、3D感が強くなってしまうんです。今回のように“絵っぽいアニメーション”を目指すのであれば、前後のフレームでの絵の崩れのようなものも必要になってきます。なので、コマ抜きして枚数少なめという選択になりました。

まさに2Dと3Dのいいとこどりですね。ラクに作り切るということを基本にしながら、もっと狙いたいという箇所は凝ったこともする、と。もし作画担当者がこれ以上クオリティを上げられないということであれば、そのカットが得意な人にバトンタッチすることもありました。各アニメーターが同じツールを使って、同じ工程を担当しているので、カット単位での助け合いは容易でしたね。

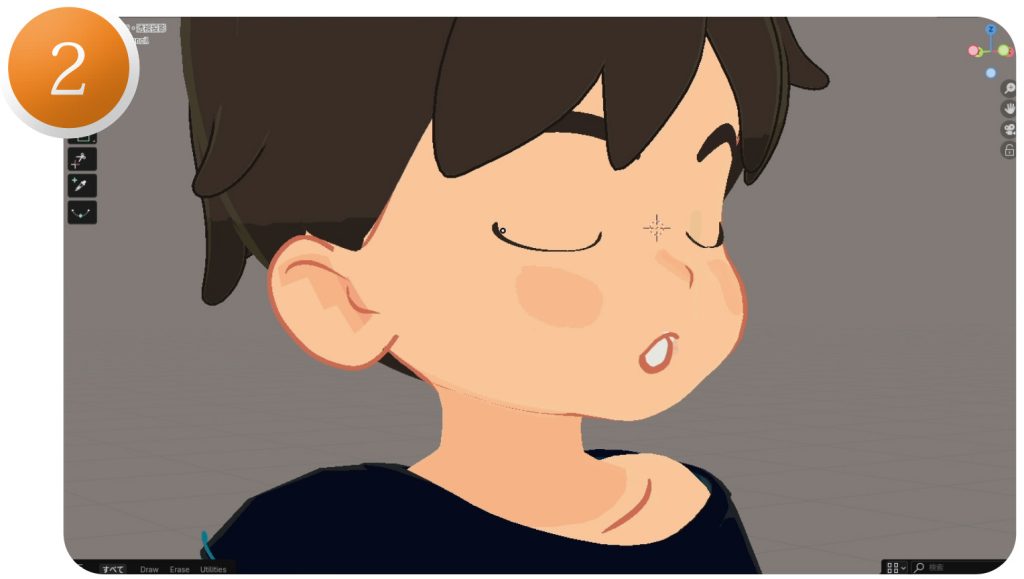

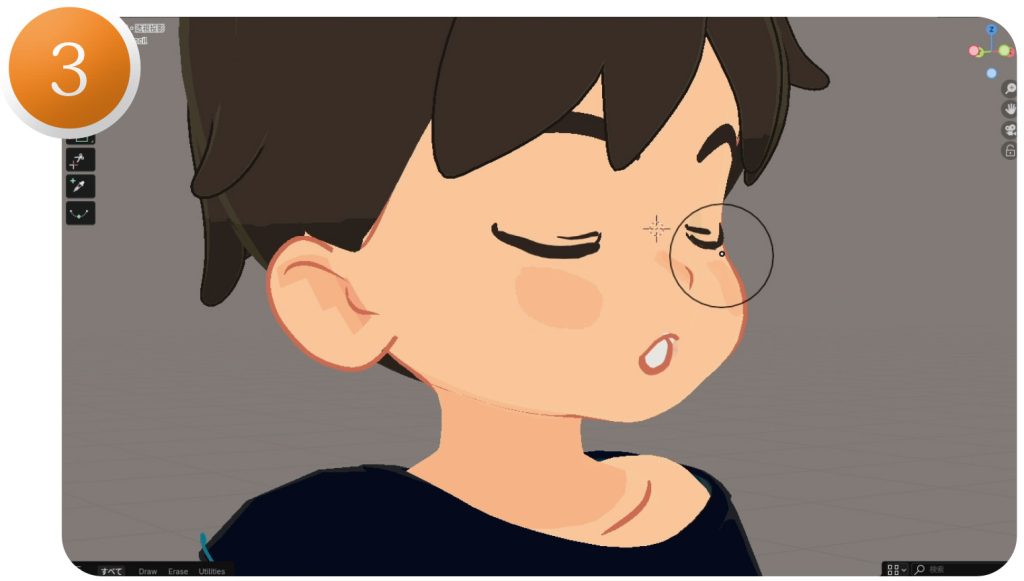

上画像にあるように、ほとんどの作画は口や目など表情のパーツでした。顔の向きが変わるシーンでは、まず1枚目のパーツを描き、映像を流して違和感のある位置や角度になったフレームで止めて、そこで1枚目をガイドにしながら変化や差分を描き直す…という流れです。3Dでキャラクターが動いている間も、各パーツは頭のボーンに追従するので、たとえ描いている枚数が少なくても映像としてかなり成立して見えます。

1枚描いたらかなりのフレーム数はそのままでいけるので、イラストの延長みたいなんですよね。2Dの手描きアニメの作画だと、1枚ごとの整合性をしっかりと保たないといけないので、不用意に描き込んだキャラクターにしてしまうと、それを全枚数描かないといけない…ということが起きてしまいます。そのカロリーを3D側でカバーしているのが今回紹介している方法で、絵を描いた経験がない人でも一緒にアニメ制作できる理由にもなっています。

総作監のラフプランニングを各アニメーターが「この方向にたどり着けばいいんだな」と参考にして、あとは全枚数描くのではなく必要に応じて加筆していく、と。このやり方であればグリースペンシルの作業コストもそんなに高くなりませんし、短時間でこなしていけます。作画は描くのがしんどくならないのが一番ですからね(笑)。

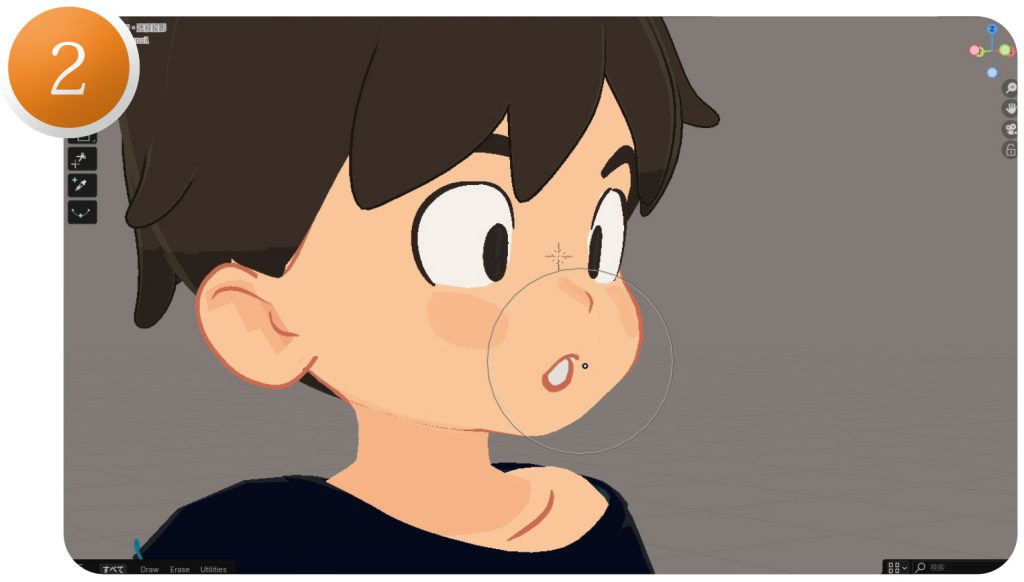

プリヴィズの素材にBlenderのグリースペンシルで加筆

プロダクションの段階でプリヴィズの素材にグリースペンシルで加筆。大枠の芝居はプリヴィズでつけているので体はほぼ描かないが、フェイシャルリグを組んでいないため元のモデルにないような表情をさせる箇所のみ作業する。

グリースペンシルで表情をつけるときのポイント

頭のボーンに沿って動く顔に対して、サーフェスに描く設定で3Dモデルの面に直接描画していく。顔の向きが変わり、角度によって破綻するところは差分のイラストを描くイメージで追記&補填。3Dモデルのアニメーションですでに所作がついているため、作画のバランスに集中できるのもポイント。顔の各パーツで描いている絵の枚数も少ないことが分かる(ここでは口は7枚だけ)。

表情①:口の作画

表情②:目の作画

Blenderを学べばアニメーションが作れる

異業種クリエイターも参加した『ライアンズ ・ワールド』

Blender Aniput Training

りょーちもさんが講師を務めたオンライン連続講座。テーマはBlenderを活用して2D・3D混合のショートアニメを作るスキルを身につけること。昨年の第1期にはアニメーター、個人アニメ作家、イラストレーターなど、さまざまな職種のクリエイターたちが集まり、Blender未経験かつ映像づくりも未経験の参加者もいたという。

商業アニメーター

2DアニメーターがBlenderを使ってプリヴィズを制作して、そのまま作画まで担当

個人アニメ作家

商業のテレビアニメでの経験はないが個人で映像を制作して出している作家も複数人参加

イラストレーター

Blenderを使用しているイラストレーターが参加

Blender講座を受けて映像づくりを始めた人

Blender講座の受講者で映像制作経験がほとんどない人も参加

一緒に挑戦してくれる仲間と知り合ってみんなで表現の探求をしていきたい

『ライアンズ・ワールド』には異業種のクリエイターのみなさんにも参加していただきました。もちろん、明日から誰でもすぐにアニメが作れるのかと言われると、それはちょっと難しいです。なので、制作に先立って、株式会社Onakamaと僕でBlenderでのアニメづくりを学ぶオンラインスクール「Blender Aniput Training」を開催しました。4カ月連続の講座で、グリースペンシルに特化した内容。グリースペンシルの基礎、アニメーションでどのように利用するか、3Dセットの中での作画方法などを習得してもらって、卒業の際に短いアニメ作品を作ってもらう、と。

Blenderってインターフェースが独特なので、必要な操作を覚えるまでに挫折してしまう人が多いんです。その部分は僕のほうでしっかりとカバーする形で、感覚的に使いこなせるようになってもらいました。アニメの現場に参加したいけど一歩踏み出せないという方は、その理由を特別うまい絵が描けないからだと思いがちです。でも、「こうしたい!」というイメージが強くあれば、あとはBlenderという表現ツールを獲得するだけで、アニメは作れるようになる、ということを再認識しました。

この経験を踏まえて、今後の展望としてはアニメーションの制作を一緒に挑戦してくれる仲間ともっと知り合いたいと思います。少人数で作る形はだいぶ成立してきたんですけど、まだ対応できるのはショートフィルムの範囲。少し大きなプロジェクトを手がけようとした途端、スタッフ不足になるんです…。僕は意味不明なぐらいたくさんの問題に直面してきたので、だいたいのことは鍛錬済みだと認識しています(笑)。今回お話ししたことも含めて、自分が得た知識や知見はなるべく共有しながら、表現の探求をしていきたいと思っています。みなさんも興味がありましたら一緒に遊びましょう!