解説●松尾直樹 文・構成●佐山幸弘

筆者プロフィール

大阪にてポスプロ勤務後、現在はフリーランスとして東京・大阪を中心に活動。DaVinci Resolveをメインに使用している。他に専門学校大阪ビジュアルアーツアカデミーにて、講師として編集を教える授業も行なっている。

新刊書籍で触れられなかった点をフォローしていきます

皆さんこんにちは、松尾直樹と申します。7月22日に書籍「仕事で使える! DaVinci Resolve講座」を上梓させていただきました。本を出版するに当たり、DaVinci Resolve 19をベースに解説を行いましたが、執筆中にVer.20のパブリックベータが発表。現在は正式版がリリースされています。書籍では最終的にVer.20を使って機能を解説していますが、新機能を解説しきれていません。

そこでこの場を借りて、特に触れておきたい新機能や改良点を解説していきたいと思います(すべてをご紹介できないほどたくさんあります)。

ピックアップした機能は右の12個と番外編ひとつ。これらを複数回に分けてお送りする予定です。途中、変更があるかもしれません。ご了承ください。

1.エディットページのキーフレームエディター

2.マルチカムの自動スイッチング

3.スムースカットの進化

4.マルチテキスト追加

5.ボイス変換

6.AIオーディオアシスタント

7.字幕の文字装飾

8.マジックマスク2

9.クロマワープ

10.Fusionで最終結果表示

11.Blackmagic Designクラウドの機能拡張

12.カスタム書き出しをクイックエクスポートに追加

番外編:WindowsでのProRes出力

エディットページ 一覧性と作業効率が向上「キーフレームエディター」

キーフレームを設定する「キーフレームエディター」はDaVinci Resolveのユーザーインターフェイスを変えるほどの大きな変更でした。これまでのバージョンではクリップを広げてキーフレームを操作していましたが、Fusionに搭載された「キーフレーム」パネルや「スプライン」パネルのようなエディターが搭載されました。

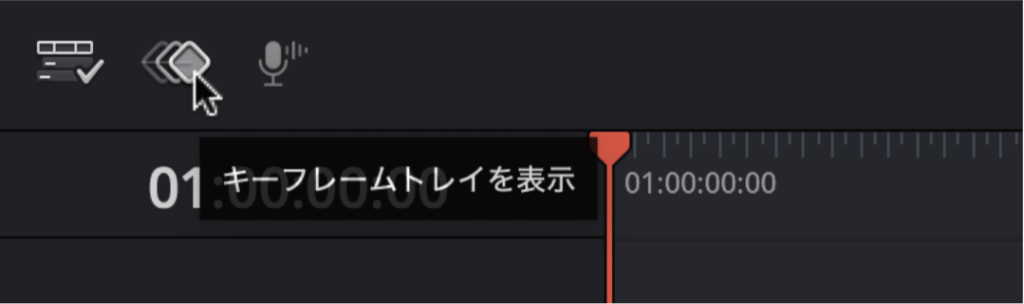

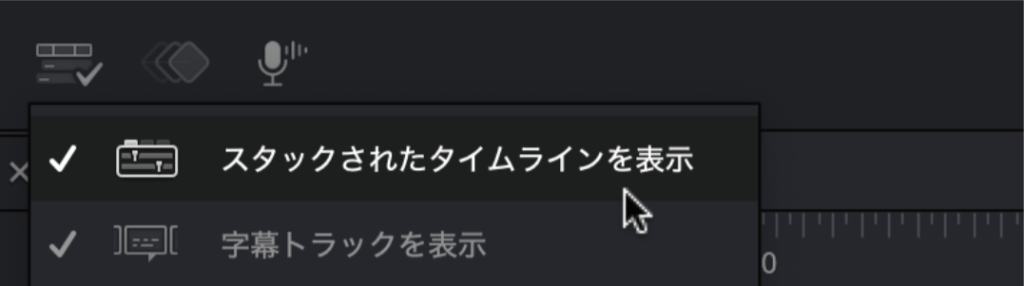

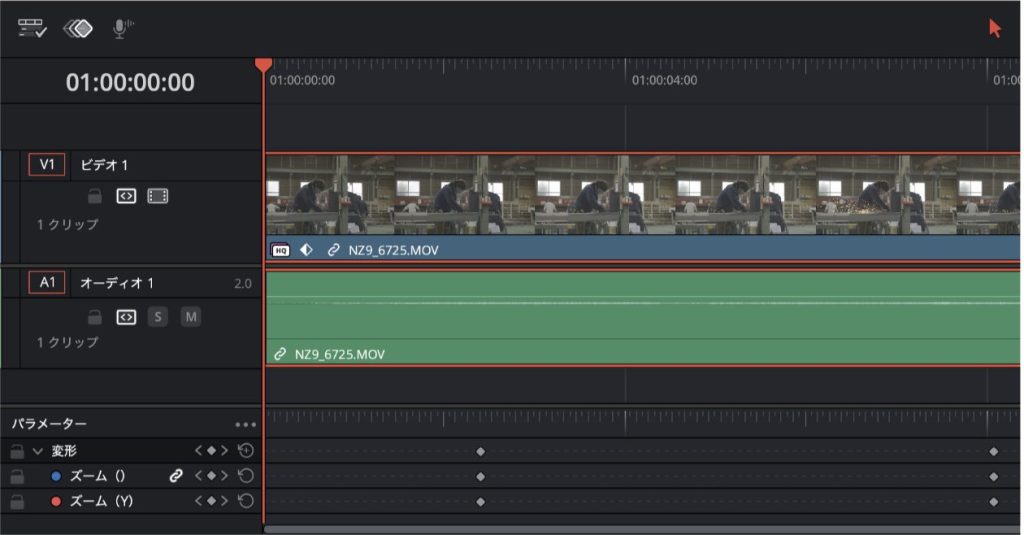

「キーフレームトレイを表示」を押すと、タイムラインの下側に、キーフレーム設定用のレイヤーが用意されます。「ズーム」や「位置」など、インスペクタにある多くのパラメーターのキーフレームを操作することが可能です。

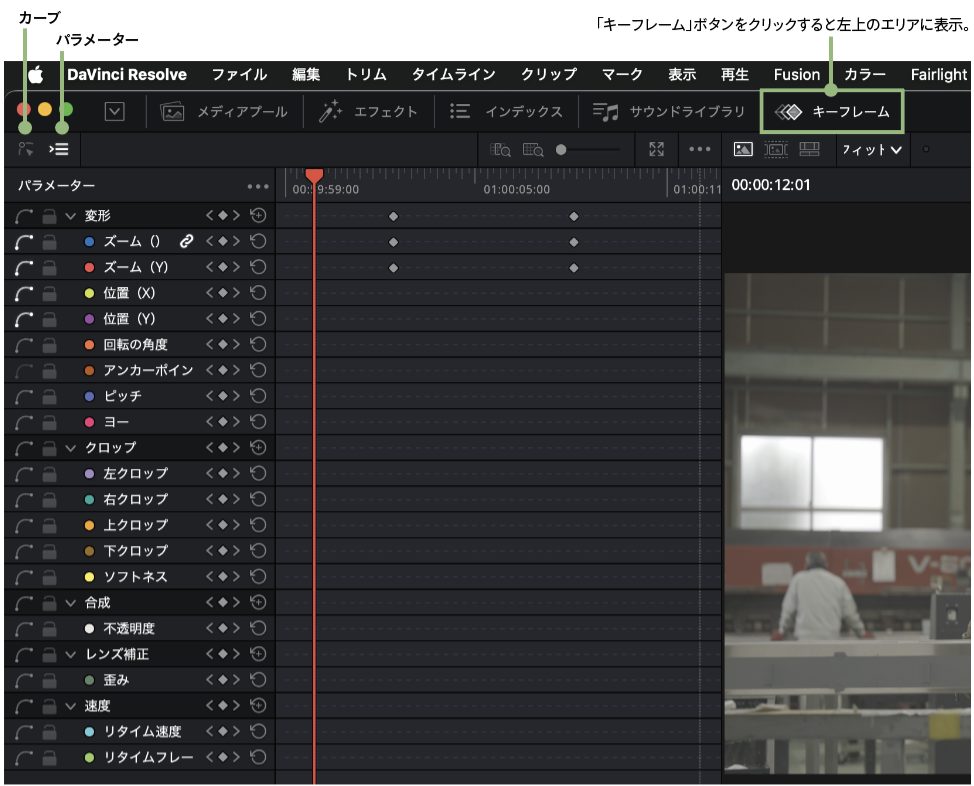

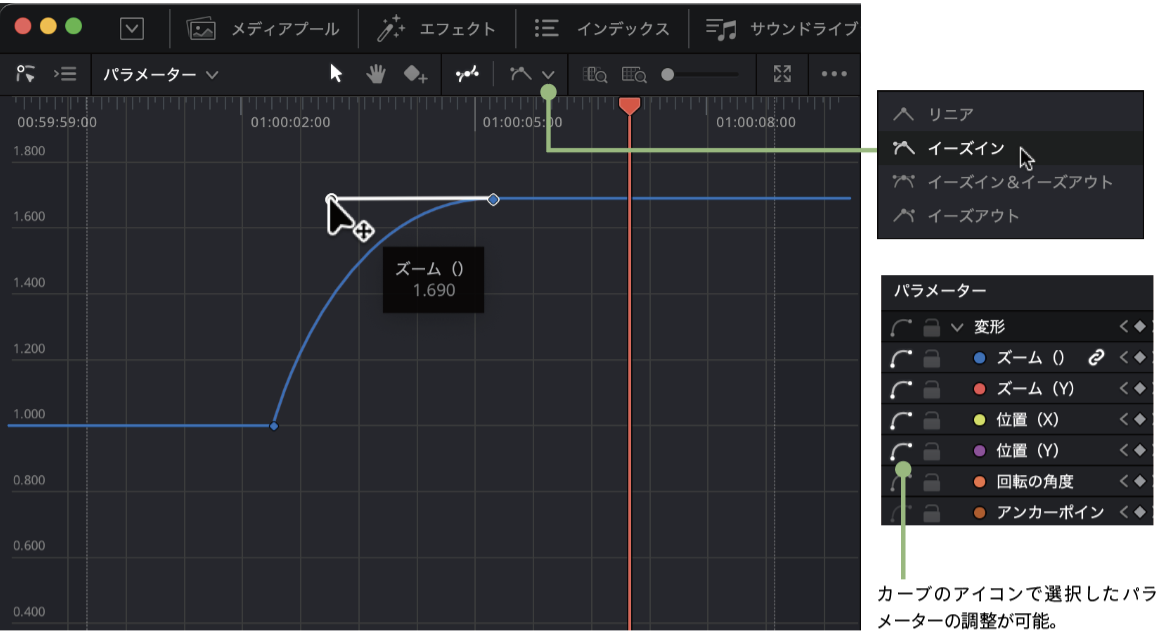

また、左上には独立した「キーフレーム」ボタンが用意され、クリックすると「キーフレーム」パネルが開き、パラメーターの設定の他に、カーブもコントロール可能です。個別にリセットできるので、インスペクタに戻らずに済みます。一覧性が高く、作業がしやすくなりました。

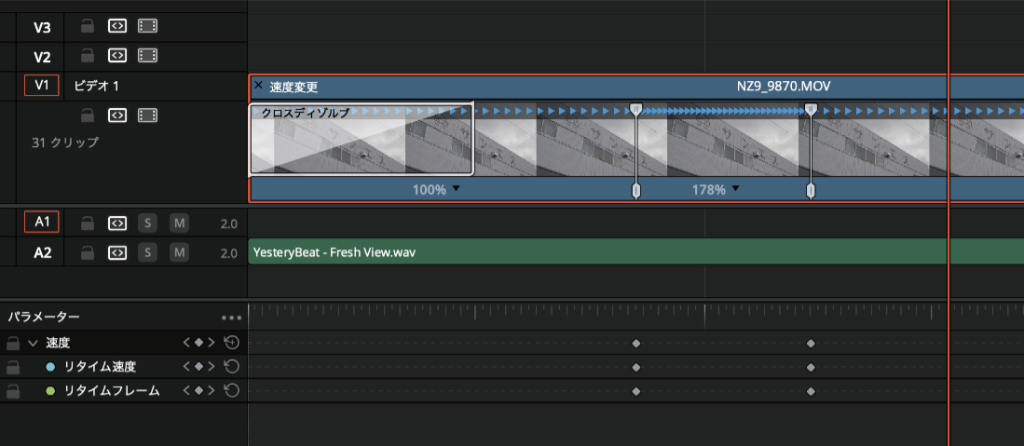

しかしながら、大きい変更は細かい使い勝手を変えることがあります。比較的すぐに気づくのは「リタイムコントロール」を使ったクリップ内の速度を可変したいときだと思います。以前はクリップ上で右クリックして、「リタイムコントロール」を選択してリタイム速度を変更していました。Ver.19からはインスペクタに「速度変更」パラメーターが追加され、イーズやリニア等を変更する項目が増えていました。

それがさらに今回のVer.20へのアップデートで「キーフレームトレイを表示」が追加されたため、以前までのような右クリックメニューから「リタイム速度」を設定することはなくなりました。

「リタイムコントロール」を開いてから、インスペクタで「速度変更」のキーフレームを打ち、「キーフレームトレイ」に「リタイム速度」と「リタイムフレーム」を表示して、クリップ内の速度を可変させる方法になります。

これまでよりも右クリックの数が減り、煩雑さは減りました。突然変わると面食らいますが、慣れてしまうほうがよいでしょう。

エディットページ マルチカムの自動スイッチング

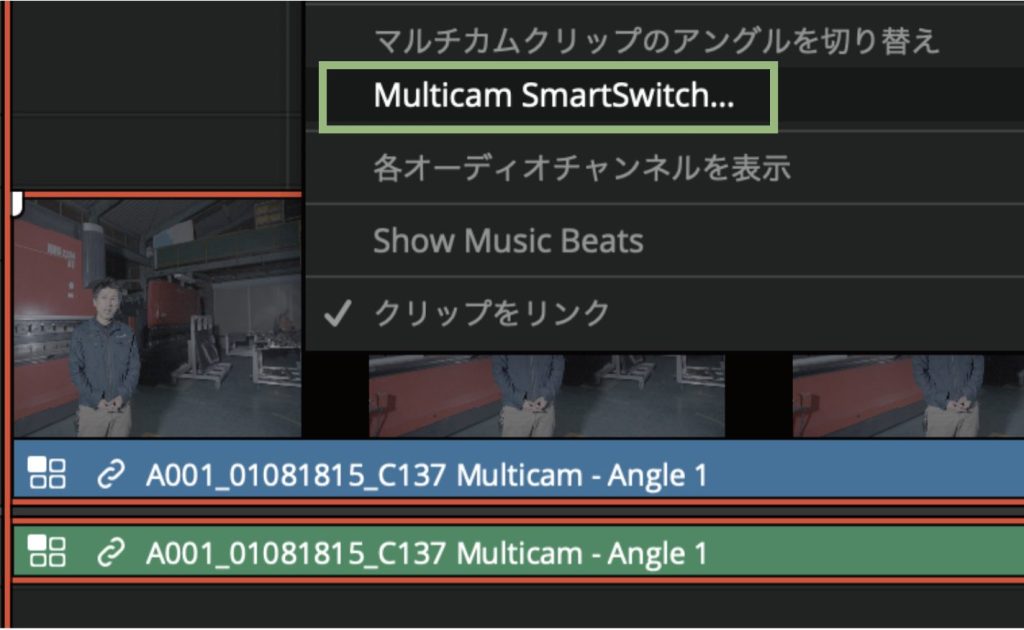

イベントなどを複数のカメラで収録した際、本来手動でどのカメラの映像を使うかを選ぶところを、自動で切り替えてくれる新機能が「Multicam SmartSwitch」です。実際に体験すると結構感動します。

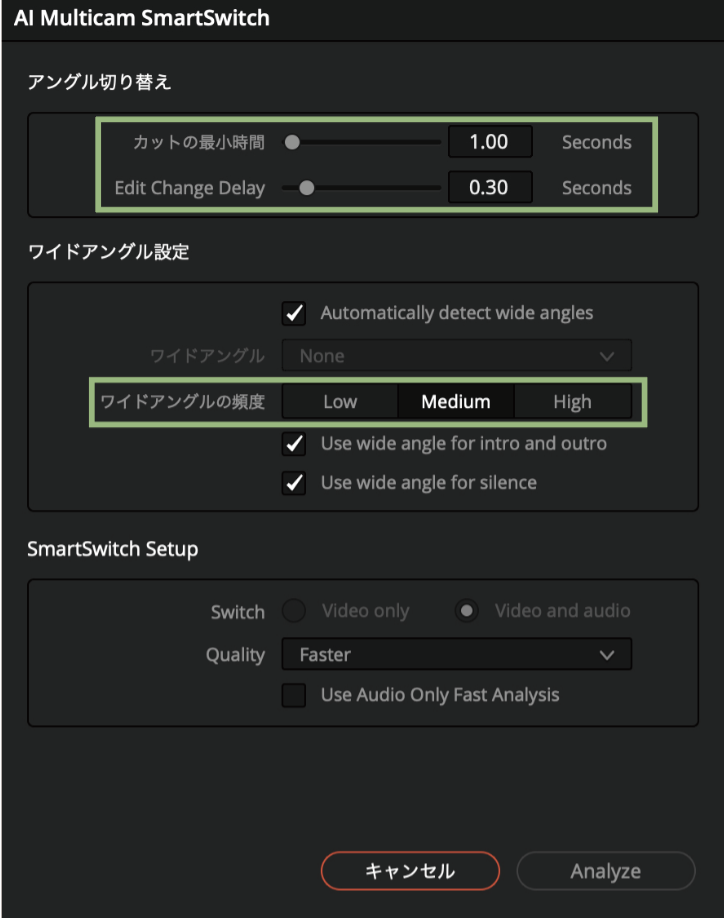

使い方はまず、メディアプールでマルチ収録したクリップを選択し、右クリックして「選択したクリップで新規マルチカムクリップを作成」を実行し、マルチカムクリップを作成。使いたい部分をタイムラインへ入れてからクリップを右クリックして「Multicam SmartSwitch」を選択。「AI Multicam SmartSwitch」ダイアログが表示されるので、まずは試しにそのまま「Analyze」を押してみます。

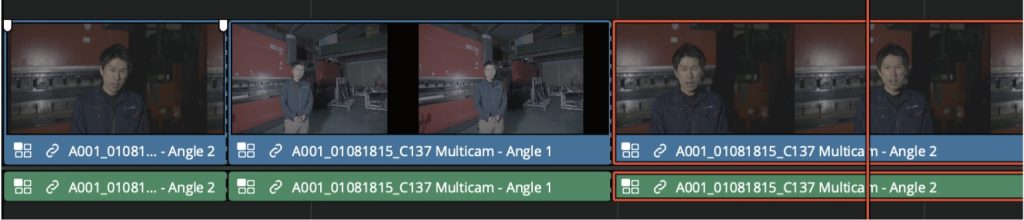

するとマルチカムクリップが自動で分割され、話している人にカメラが切り替わります。慣れてきたらダイアログをいろいろ変更してみてください。「カットの最小時間」、「Edit Change Delay」、「ワイドアングルの頻度」の3つを変更するのがよいでしょう。

仮編集とはいえ、スイッチング作業が一瞬で済むのはマルチカム編集の煩わしさをかなり低減してくれるはずです。

↓

カットの最小時間:カメラのカット尺の最小値を設定。これ以上は短くカットしない。

Edit Change Delay:話し始めの画面の切り替えタイミングを変更。

ワイドアングルの頻度:いわゆる引き画をどれぐらい入れるかを設定。

↓

【最新刊のご案内】

仕事で使える! DaVinci Resolve講座 実際の映像制作を想定した実例で学ぶ

筆者の松尾氏が行なったVIDEO SALONウェビナー「仕事で使えるDaVinci Resolve〜プロモーションムービーを実例に効率的な編集テクニックを1カ月でマスターする!」をVer.20を使用しながら再構成して書籍化しました。

7月22日発売/本体3,000円+税