中・高・大と映画に明け暮れた日々。あの頃、作り手ではなかった自分がなぜそこまで映画に夢中になれたのか? 作り手になった今、その視点から忘れられないワンシーン・ワンカットの魅力に改めて向き合ってみる。

文●武 正晴

愛知県名古屋市生まれ。明治大学文学部演劇学科卒業後フリーの助監督として、工藤栄一、石井隆、崔洋一、中原俊、井筒和幸、森崎東監督等に師事。『ボーイミーツプサン』にて監督デビュー。主な作品には『百円の恋』、『リングサイド・ストーリー』、『銃』、『銃2020』、『ホテルローヤル』等がある。ABEMAと東映ビデオの共同制作による『アンダードッグ』が2020年11月27日より公開され、ABEMAプレミアムでも配信中。現在、NETFLIXでオリジナルシリーズ『全裸監督』シーズン2が配信中。2024年10月25日よりアマゾンPrime Videoで『龍が如く〜Beyond the Game〜』が全世界同時配信!

第121回 麻雀放浪記

イラスト●死後くん

____________________________

製作年 :1984年

製作国:日本

上映時間 :109分

アスペクト比 :ビスタ

監督:和田 誠

脚本:和田 誠/ 澤井信一郎

製作:角川春樹

原作:阿佐田哲也

撮影 :安藤庄平

編集 :西東清明

音楽 :高桑忠男 / 石川 光

出演 :真田広之/ 鹿賀丈史 / 高品 格 / 名古屋 章 / 加賀まりこほか

敗戦後まもない東京を舞台に、麻雀の世界に足を踏み入れた青年・哲がさまざまな勝負師たちとの出会いを通して人生を学び、勝負の世界でのしあがっていく様を描く。麻雀小説作家として知られる阿佐田哲也原作の第1部「青春編」をイラストレーターの和田 誠が映画化。

__________________

41年ぶりに映画『麻雀放浪記』を配信にて堪能した。50年以上前に書かれた原作小説も久しぶりに手に取る。嗚呼、古びないエンターテインメントに喝采する。

『麻雀放浪記』は1984年、僕が高校2年時に公開された。僕らは中学の定期テスト期間、部活も休みになり、試験勉強と称してはもっぱら友人宅に集まり朝まで炬燵の卓を囲み、麻雀なるものを学んだ。

以来、雀荘を知らずに燻る田舎のボンクラ高校生達のハートに、この映画が火をつけた。教室では机の上でサイコロを転がし、“いち、いち、の2”の賽の目を出そうと訓練する不届者が出現し、麻雀牌を教室に隠し持ち込み、隙さえあれば“元禄積み”や“燕返し”なる秘技を修得しようと鍛錬を積む者が学内に多数出現した。ポケットには麻雀牌を、と盲牌の鍛錬に勤しんだ。

和田 誠の願望が映画となった

ボンクラ達は阿佐田哲也を神様、桜井章一を雀鬼と崇め奉った。映画における加賀まりこが魅せる「これが元禄積みね」というワンシーンをうっとりと再現披露する者もいた。進駐軍相手の「オックスクラブ」のママ役、加賀まりこの「日本が負けたからって、私は降参したつもりはないからね」という台詞は原作にはなかった。和田 誠が小説「麻雀放浪記」をシナリオにしてみたいという願望から始まって、それが映画となった。共同脚本に澤井信一郎監督の名前も。原作者の“朝だ、徹夜”の阿佐田哲也の正体が色川武大だということはこの映画のパンフレットを読んで初めて知った。

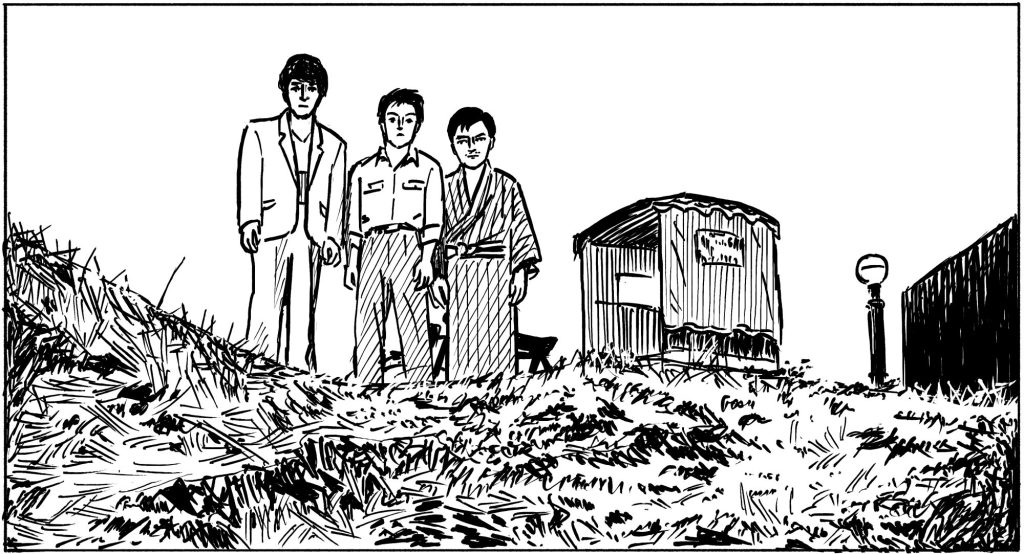

原作小説の冒頭で描かれた、東京が見渡す限りの焼野原と化したドス黒い焼土に覆われた時代。 「人々は、地面と同じように丸裸だった」と書かれている。色川作品では地面は重要な要素となる。

オープニングクレジットでスタッフやキャストを紹介

映画のオープニングタイトル、モノクロでミニチュア撮影の移動ショットが素晴らしい。特撮のタイトルに成田 亨の銘記に興奮する。『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』を創った人だ。遠景には上野の山の西郷さんの銅像も小さくのぞめる。カットが変わると煽りショットの西郷さんの銅像に学生服姿の真田広之が颯爽と登場する。主人公、坊や哲の登場シーンが鮮やかだ。チンチロリン小屋の出演メンバー、内藤 珍、篠原勝之、天本英世、まるでゴールデン街だ。最近はやらなくなったオープニングクレジットでスタッフ、キャストを紹介するスタイルも僕は大好きで素敵だ。

和田監督の映画へのリスペクトと映画術

和田 誠の初監督作とは思えぬ手腕ぶり。小、中、高校時代「お楽しみはこれからだ」という和田さんの著作を図書館で貪り読んだ。まだ見ぬ映画の数々の名台詞と数多の俳優、監督の名前を和田さんの似顔絵イラストと文章で学び覚えた。映画、藝能の伝道師。最も映画が面白く素敵な時代を知り尽くしている和田監督の、映画へのリスペクトと映画術が名作を生み出した。

仇名の登場人物達が実に映画的だ。上州虎(名古屋 章)、ドサ健(鹿賀丈史)、出目徳(高品 格)、女衒の達(加藤健一)。名古屋 章、高品 格は唯一無二だ。この人たちがいなければ、この映画は別のものとなっていただろう。高品 格は出目徳という人がこの世に本当に存在するのではという気持ちにしてくれた。いまだにそう思う。64歳にしてこの年の映画賞をかっさらっていった。僕は一度だけ高品さんをお見かけしたことがある。僕たちが撮影中の日活撮影所のセットに立ち寄って顔見知りの監督、スタッフに挨拶していた。一番下っぱ助監督の僕は、「出目徳がいる!」と胸が高鳴ったことを覚えている。優しい笑顔だった。

ドサ健の鹿賀丈史も絶好調だ。『野獣死すべし』からのアウトローぶりが見事にドサ健役で映画史に名を残す。バイニンと呼ばれるプロの博打うちのすごみに憧れた。ドサ健の「負けた奴は裸にならなくちゃいけねえさ」 「手前等にできることは長生きだけだ」の啖呵がボンクラ高校生の僕には痛いほど痺れた。鹿賀さんと助監督時代、一度お仕事ができたのは幸運だった。現場での真面目で真摯な態度が素晴らしく感銘した。

大学に入り上京した僕は、明大前で雀荘デビューして入り浸った。学生仲間とのヘボ麻雀が関の山だったが、一度だけ九蓮宝燈をテンパイしたことがある。僕は出目徳と違って萬子待ちだったが、もしツモってきたら出目徳のように心臓が止まってしまうのではと、息も切れ切れになったことがある。結果はツモることなくあがれなく、心臓が止まることもなかった。

高品 格と真田広之が牌を積込み、いち、いち、の2の目を出して、天和(テンホウ)をアガル場面をワンカットで魅せてくれる。今だったら安易にCG処理してしまうところを実際に見せてしまうすごさ。俳優とは魔術使いなのか。バイニンという魔術師のような恐ろしい日本人がかつていたことを色川武大は書き残してくれた。自動雀卓で麻雀をやっていた僕たちにはまるで近づくこともできない世界だ。

魔術師のようなスタッフ達

映画創りの世界もどんどん便利になっていく。かつて目に見えない光と影を操るスタッフ達を僕は魔術師のように見えた。雨、雪、風、雷、何でもござれ。光と効果音で電車も通ります。モニターのなかった時代、映画職人達の目はカメラレンズのようだった。

映画『麻雀放浪記』はセット撮影、オープンセット、ミニチュア合成、モノクロ撮影、ロケーション撮影を駆使した見本のような映画だ。撮影は安藤庄平キャメラマン。何といっても『泥の河』のモノクロ撮影の素晴らしさ。加賀まりこの美しさを撮った名匠だ。

麻雀の続きをやろうぜと、輪タクを坊や哲がドサ健と女衒の達を乗せて疾走し、上州虎が走って追いかけるラストカット。これはオープンセットなのか廃墟のロケーションを加工したのか? 場所はどこなのか? 画面に土と空が広がるカットに40年ぶりの僕は興奮する。地面と空を失った今の東京はロマンも失ってしまったのだろうか。

僕は少年時代、田舎の土の道を友人達と疾走し、自転車を持たない子供達は伴走して遊び場所に向かった。50年以上前の記憶を思い出した。