レポート●田村雄介

発売から約1年、そしてその間にあった幾度かの驚くようなセールを経て、だいぶ市民権を得たと言っても過言ではないBlackmagic PYXIS 6K。足がかりこそBlackmagic Pocket Cinema Cameraの筐体から派生したBlackmagic Cinema Camera 6Kに譲っているものの、「フルフレームセンサー」で「カメラ内部RAW撮影ができるシネマカメラ」の一角として選択されるケースも大いに増えてるのではないだろうか。

2025年夏現在、おそらく世界中で最も稼働率が高いであろうソニーの便利なFX6/FX3とは真逆と言っても差し支えない思想を端々から感じるが、それ故に選ばれるということも多いはずだ。

便利なAFや電子VNDなどを搭載する代わりに収録フォーマットや解像度、ネイティブのレンズマウントには厳格なルールが適用されるソニー機に対して、シネマカメラボディを採用しつつ、比較的自由度の高い解像度選択ができ、ネイティブのレンズマウントが3種類用意されている点、そしてフルフレームセンサーを採用しながら適度に抑えられた所有できるコストパフォーマンス。

一部同条件に近いフィールドにいる現在のREDやキヤノンとも微妙にずらされたポジションに立つこのカメラは、同じ筐体を使用してもう間もなく12Kセンサーというブラックマジックデザインの上位機種譲りのスペックをも加わるラインナップ展開をしようとしている。 少しデリバリーが遅れてはいるものの、この12Kの展開の前に少しPYXISをおさらいしていきつつ、12Kにも使える周辺機器などをご紹介してきたいと思う。

現在、最強とも言えるFXシリーズのオーナーオペレーターが「足りねぇ…もう少し…」と思うのはどういう部分だろうか。これはもう前述の厳格なルールから外れた「オーバー4K撮影」「カメラ内RAW収録」、この2点ではないだろうか? これを実現できているのは条件としてSDI端子を搭載したフルフレームセンサー搭載シネマカメラだと、キヤノンEOS C400、C80、RED V-Rapter、そしてBlackmagic PYXIS 6K/12Kとなる。

この中で金額的に所有しやすいカメラとなるとC80 もしくはPYXIS 6K/12Kとなるのではないだろうか。AFや内蔵NDという面ではC80に軍配が上がるものの、価格で言うとPYXIS 6KはC80の6割ほど、PYXIS 12Kがほぼ同価格と非常に悩ましい比較となってくる。正直なところ12Kともなると過去の経験からしてレンズ選択で少々悩んでしまう傾向はあるものの、とにかく高解像度をと求めた場合では各社を大幅に上回っていく部分でもある。ここを重要視するユーザーであればぜひ一度テストしてみてほしいところだ。

ここで少し面白いのがハイエンドとローエンドのカメラの相関性だ。キヤノンはCinema EOSファミリー、REDはV-RapterとKOMODO、ソニーはVENICEとFX、ではブラックマジックデザインは? というと、ここは厳密ではない上に反対意見も多数出ることを覚悟で言ってしまうとARRIのカメラに近いところがある。もちろんARRIのLogで言うと最近ではパナソニック機がARRI LogC3を採用しているので、ARRIのカメラと合わせましたとは言えないところはあるものの、前述の各社に比べると幾分かBlackmagic RAWはARRI LogC3に近しいところ(あくまでも近しい傾向という意味で)にあると思う。

実際普段映画やドキュメンタリーでほぼALEXAしか使っていないような方が個人所有用に試しにポケシネを使ってみたらすっかりハマってしまったというのも身近な例であったりする(曖昧なエビデンスで申し訳ないところだが)。特にここ最近のOLPF搭載モデルはローパスフィルターという解像度を落としてモアレなどを防ぐというものを搭載しているにも関わらず、解像感を犠牲にせず画質もアップという謎技術的なところがあるのでぜひ体感してほしい。

結局何が言いたいかと言うと、用途と予算を見極めた上であればPYXISシリーズは非常に良い選択肢であるということだ。そこに加えて「では実運用でなにが必要か」というところに触れていきたいと思う。

PYXIS Monitorは必須オプションだ

まずはモニター周りの話をしたいと思う。

今回PYXIS Monitorもお借りしていろいろ検証しているのだが、このモニターはPYXISに対して必須オプションであると言える代物だ。やはりカメラ本体モニターがカメラオペレーター側にひとつというのはどう頑張っても難しい。もちろんSDIを経由して使い慣れたモニターをマウントするのも良いが、ここはやはり純正の良さをしっかりと享受できるPYXIS MonitorをつけることによってURSAシリーズのような使い勝手を得ていくのが本筋ではないだろうか。

モニター以外の純正オプションとして少々高級な純正ビューファーがあるが、PYXISを使うならまずはモニター。今回はBlackmagic PYXIS Monitor Kitを使ってトップハンドルにマウントという簡単な接続方法を使用してみた。モニターマウント部分はいい質感で動いてくれるため非常に使いやすいと感じた。

マウントポイントは下と右側にもあるため、モニター+使い慣れたマジックアームで固定という運用でも良いかもしれない。

https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/blackmagicursacine/techspecs/W-BOX-05

Blackmagic PYXIS 6Kのためのケージを検討する

続いては実運用時に役立てばいいなを経験と想像で書くケージ周りの話だ。まず今回少し不思議なところがあって、「新製品とくればなんでもケージとか作っちゃうぜ、売れなかったらすぐ切っちゃうぜ!」系のRigメーカーがなぜかPYXISに関してはノータッチ。驚くほどに無風。なんで? と思いつつも世にあるPYXIS用のオプションアイテムをさらってみた。

実機がないのにご紹介という下手すれば虚偽のレビューにもなりかねないスレスレラインではあるが、ここはひとつ散々いろいろなケージ触れてきた僕の主観をベースに皆様各々判断していただくチャレンジタイムと。すべてWEB上での情報からの推察となるのであくまでも選別の基準としていただければ幸いだ。

TILTA

https://tilta.com/product-category/shop-by-camera/for-blackmagic-design-cameras/pyxis-6k-12k/

まずはやはりというか、一番あれこれ元気に展開してるTILTAからいきたいと思う。

見た感じ、まずはこれを買っておけば用途にこだわらず、長く使えるほぼ決定版になるのではないのかと思うのがTILTAのCamera Cage for Blackmagic PYXIS 6K/12K Pro Kit。トップハンドルやベースプレート周りは他でも代用できる部分ではあるが、このキットで一番の利点になる部分は「Battery Plate for Blackmagic PYXIS 6K/12K」だ。

個別販売もしているが、この商品の真価を発揮するのは当然ながら同じTILTAのケージと合わせた時。実はPYXIS、ソニー純正のBP-U・IDXのSB-U、どちらを嵌めた時でも少し大きめのガタが発生する。個人的にはここはなかなか困る点となる。三脚運用時はともかく、手持ちなどになった際はいくらEasyRigなどの補助器を使ってもカタカタ動くバッテリーはストレスになってしまうからだ。

これを解決するのが先述のVマウント変換バッテリープレートだ。BP-UをVマウントに変換するのでVマウントバッテリーを所有していないとバッテリーの買い増しということにはなってしまうが、なにせBP-Uからの接続にケージへのねじ止めがついているのがとても良い。これだけでもPYXIS用ケージのファーストチョイスとしてはありではないかと思う。コスパもいいし、種類は選ぶがSSDホルダーがあるのもありがたいところだ。

ちなみに縦位置撮影はやりやすくなるが通常とは違う向きでのローリングシャッター問題があるためよくテストしてから考えてみるのが良いと思う。これはPYXISに限った話ではないので注意が必要だ。

mid49

お次はmid49。本気で取り組むにあたって金額よりも気持ちいいを優先するなら間違いないブランドだ。聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれないが、端的にいうとWooden Cameraを立ち上げたボスがいろいろあってWoodenから一度離れしばらく後、リグ業界に戻ってきて新たに立ち上げたメーカーなので品質に関しては申し分なし。さらに硬派全開だったころのWooden味がしっかりと味わえるため昔ながらのリグ好きの方々にはなおさらうってつけだ(だからといって現在のCreative Solutions謹製Wooden CAMERAが悪いとは言わないが、これまたPYXISはノータッチなのが残念なところ)。

こちらもTilta同様、システムで揃えた際には固定されたバッテリーシステム、BP-Uの部分に給電システムをスロットインしないことによってBP-U35などを入れておけばバッテリーのホットスワップもできそうな構造(すいません、動作未確認ですがサイトの写真を見るにBP-U35らしきサイズ感のものがハマっています)。

加えてオーディオ用のBreakoutパーツ(Breakoutパーツと言うのはカメラに備わった端子類をさらに拡張するもので、有名どころだとREDによくある機能拡張用パーツ)もオプションとして用意されていたりする。オーディオ周りが少々弱いPYXISを強化できるソリューションだ。問題はちょっと高いくらいか。ユーザーとしての真剣度合いが試される良い機材ではないだろうか。

https://www.mid49.com/collections/blackmagic-pyxis

8Sinn

https://www.8sinn.com/select-by-brand/blackmagic-design/pyxis-6k.html

続きましてはバリエーションが少ないながらもPYXIS用のパーツをリリースしてくれているメーカーをいくつか。まずは8Sinnから。言わずと知れたとまではいかないものの最近では個人輸入しなくても手に入るぐらいまで流通している、ちょっとした通は知ってる良いパーツメーカーだ。

8Sinnがリリースしているのは主にトッププレート、サイドプレート。それとLマウントのPLアダプター。なんらかの方法でバッテリー周りを解決しつつPLマウントアダプターで統一感を、と検討しているならば良いチョイスではないかと思う。8SinnはBMPCC4K/6K用のケージがわりと早い段階から出ていたため本国サイトでいろいろ直販購入してみて、その度なかなか高い満足度を得ていたという印象が非常に強い。

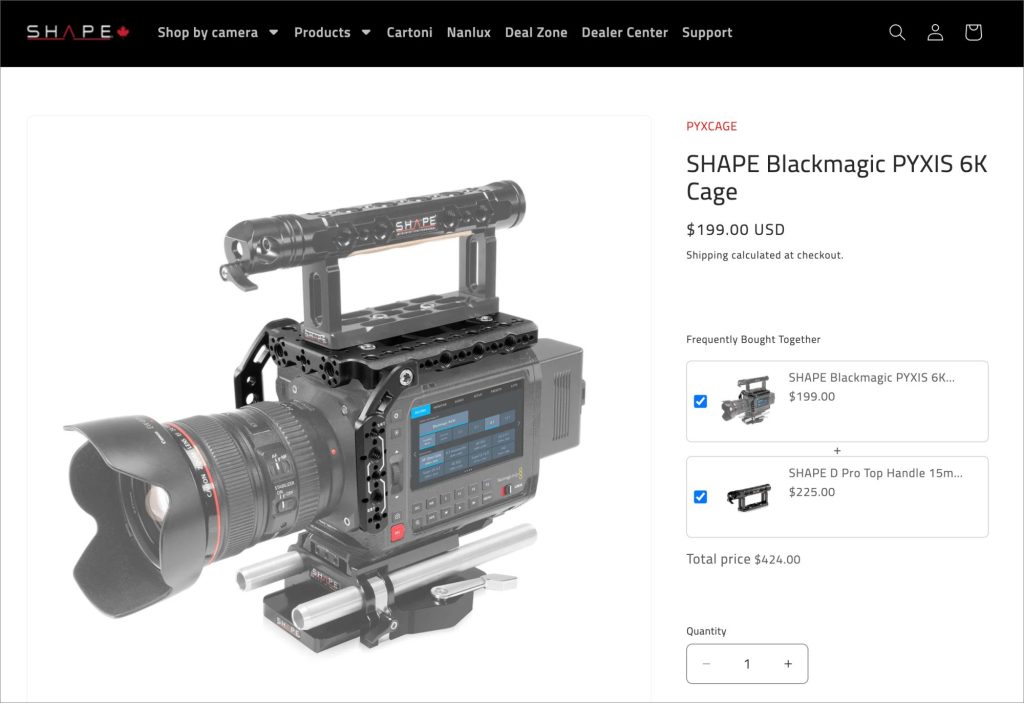

SHAPE

https://www.shapewlb.com/products/shape-blackmagic-pyxis-6k-cage

そしてSHAPE。こちらも8Sinnと同じく上と横だけ(セットによってはベースプレートも)のカバーになるがセット内容のわりに安い。こちらも個人的印象をちょっと話すと、10年前に先輩DPがSHAPEのFS7用プッシュ式ロゼット調整ハンドルを使ってたのを見て以来、いまだにあれを超えるミドルクラスのショルダースタイル用ハンドルってないよなぁ、と、いまだに思っているくらいSHAPEには一目置いている。

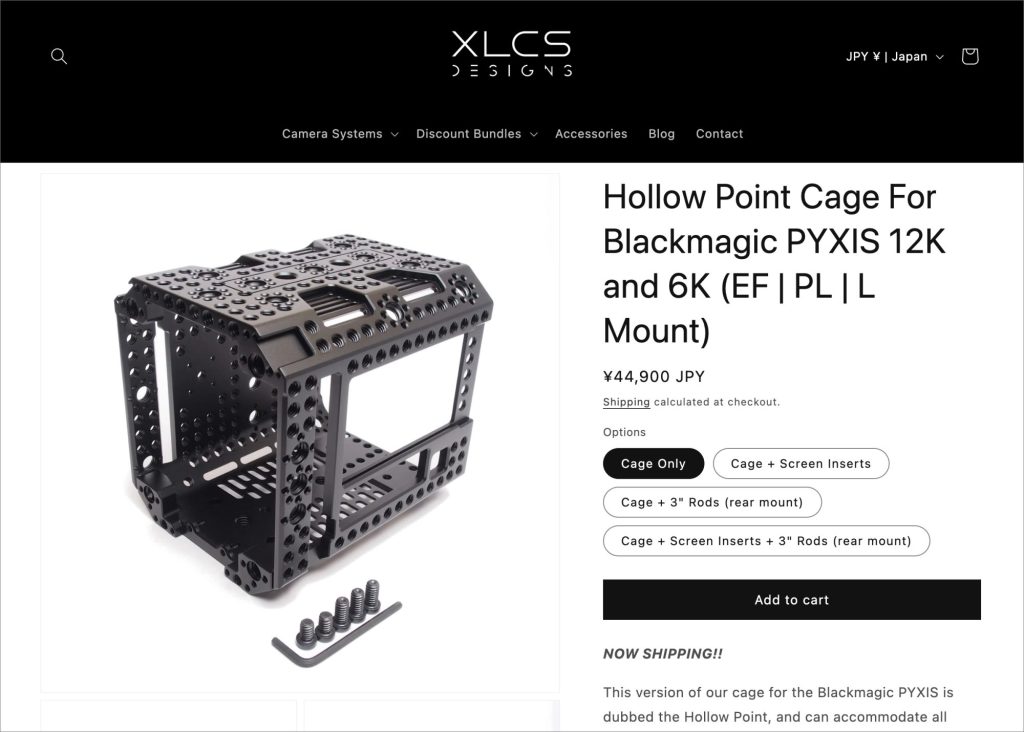

XLCS DESIGNS

https://www.xlcsdesigns.com/products/hollow-point-cage-for-blackmagic-pyxis-6k-pl-ef-l-mount

さて次は飛び道具、というには少々重量級。現状のPYXIS 6K個人ユーザーでこれを使っている人はおそらくいないのではないだろうか。超高解像度機となるPYXIS 12Kが市場に出回ってきた際にガッチガチにカメラ周りを固めたいという要望にハマりそうな逸品がこれだ。

見た通りの全てを囲むフルケージ。オプションの液晶保護まで含めれば当てても殴ってもそう簡単には壊せない頑強無敵なPYXISになるのではないだろうか。なによりもPYXIS本体を触っている時に不足しがちなネジ穴が備わっているので、重量などを考慮しなければ絶対にカメラを壊さないことを優先するようなハードな用途、スタジオ常設のカメラ用途などには良いのではないかと思う。機動性を犠牲にした堅牢アンド拡張ポイントの多さはなかなかに痺れる。

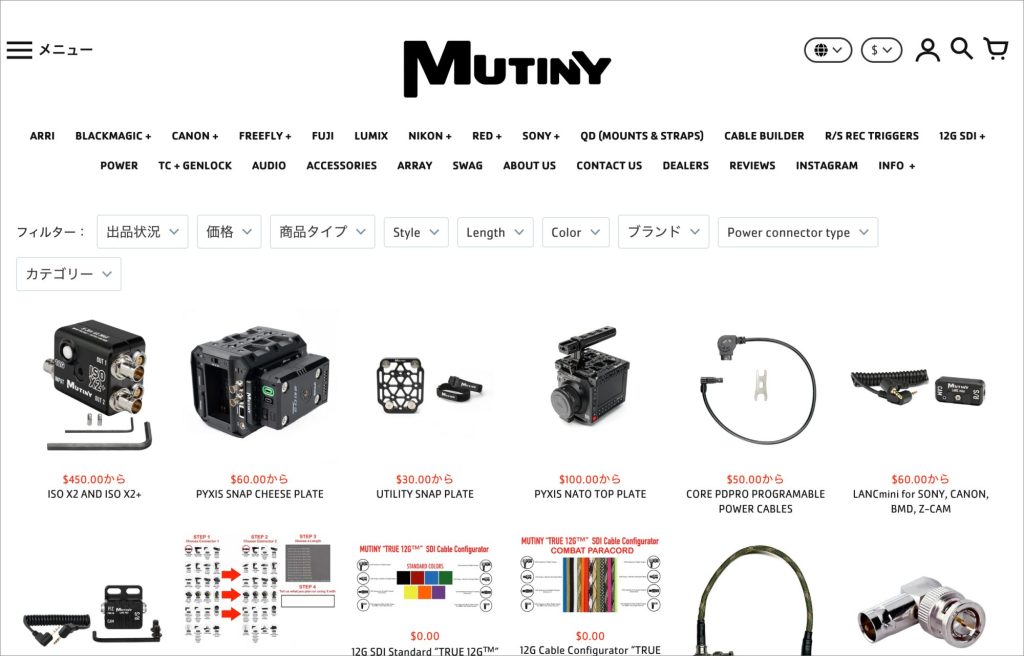

MUTINY

https://mutiny.store/ja/collections/pyxis

少々細かいものが多いので一つ一つの説明は割愛させていただくが、COREのマグネット式バッテリーに対応したサイドプレートなどというなかなか他にない物をリリースしているMUTINY。知っている人はかなりお世話になっている人も多いメーカーだがPYXIS専用に限らず便利なものがいろいろあるのでサイトを眺めているだけでも妄想が膨らむのではないだろうか。

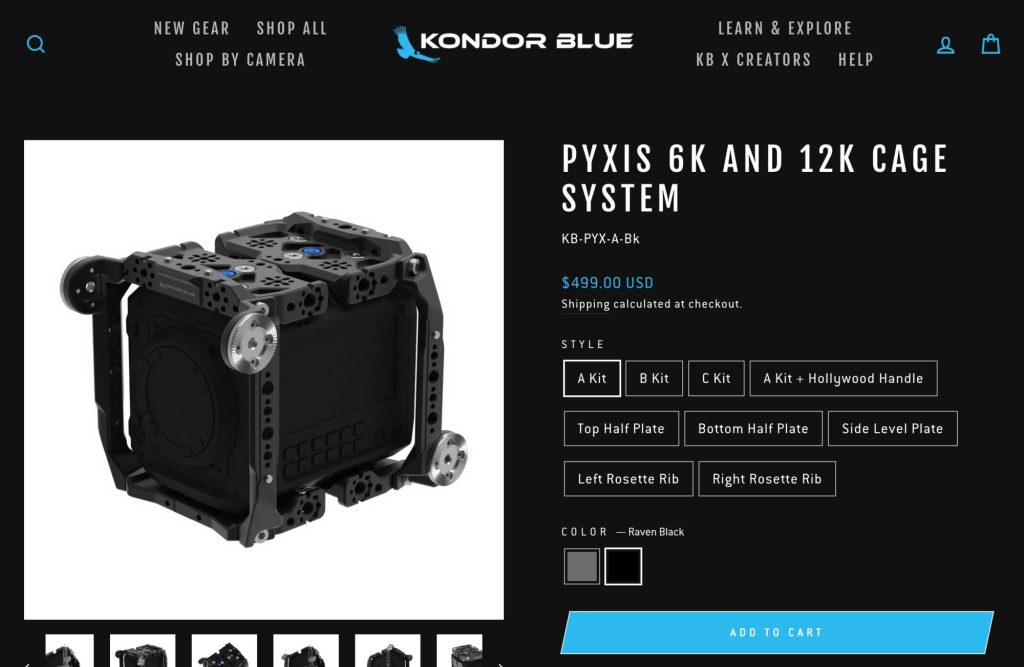

KONDOR BLUE

https://kondorblue.com/products/pyxis-cage-system?variant=41738932518960

リグの紹介としては最後、国内購入だと三友にて取り扱われているKONDOR BLUE。オプションすべて揃えるとフルケージになり、その中からあれこれチョイスで軽量化もできるシステムケージ。見た目が他のメーカーとはちょっと違う明るくポップなデザインながらフル装備のA Kit + Hollywood Handleがついてる状態、是非展示会などで見てみたいものだ。KONDOR BLUE自体は映像機器展などに三友さんが出展していればブースで見ることができるはずなので一度足を運んでみてもらいたい。

12G SDIについての対応

ここまではPYXISを使いやすくするための情報を続けてきたが、ここで一つ安全に機器破壊の可能性を極力下げながらカメラを使うための情報も紹介しておきたい。このPYXISシリーズ、SDI端子には12G SDIが実装されている。ここでピンときた方もいると思うが、12G SDIと言えばREDのKOMODOがリリースされた際に大きく話題になったことがある。

https://www.raid-japan.com/blog/redkomodo/komodo-support_20210806/

これはなにもKOMODO特有の話ではなくARRIのALEXA35などでもしばしば聞いた話題でもあり、特に12G SDIでの接続をする以上避けられない問題のようだ。これは元来からのSDIのフォーマットよりもスペックが上がり大きな電流負荷がかかる通信をしているため、機器同士の接続順を間違えると本体のSDI周辺を破壊してしまうというものだ。これは正しい手順を踏んでいれば問題ないところだが、現場での慌ただしい運用時にはどうしても疎かになってしまうことがありがちだ。僕自身KOMODOも所有しているが、一つの答えになったのがこちら。VaxisのSDI Protector Cableだ。

幸い僕自身はSDIの破損トラブルを経験してはいないし、ネット上で「PYXISのSDIが表示されなくなった!」という話も聞いていない。しかしそもそもSDI端子は故障するケースが多かったりするので、お守りがわりにひとつこれを持っていても良いのではないだろうか。個人的に12G SDIをフルスペックで使用することがないため、減衰度合いなどについては要調査とはなってしまうが、対応製品にKOMODOの名前があるため使用上問題ないレベルだと思われる。

電流からの保護ということもあるが、結果的に本体端子から直接にならないので引っ張りなどの物理故障対策にも良いと思う。

USB-CからのHDMI分配器

ちょっとだけ、これやっていいのかな? 系の挙動もご紹介したいと思う。こちらはamazonで販売されている2~3,000円ほどのよくあるUSB-CからのHDMI分配器。

これをプスッとフロントのVF用USB-C端子に差し込む。

映った! 当然接続先モニター環境にカメラコントロールはないし、接続順なんかで少々怪しい挙動をすることがあったものの、USB-Cからの映像出力、純正排他じゃなくてちゃんと生きてるのですね…しかもちゃんと分配できる…何に使うのか皆様の自由。できてたよ、ってことだけでも覚えていただけてたら吉。

こういうのがいざなにかっていう時に効く。最近ではカメラコントロール機能持ったモニターがブイブイ言わせてる節もあるので、ひょっとして今回は純正以外色々排他になってるのかもと思っていが…。いろいろ試してみるもの。

液晶がチラついて見える時の対処や記録画素が数ピクセル足りないことを知っておくこと

最後に少しだけネガな部分も。カメラの本体の液晶がチラつくなと感じた場合、それはプロジェクターなどにありがちなカラーブレイキングに似た現象が発生してる可能性がある。この場合は液晶の明るさを90%以上or0%にする、もしくはメーカーに相談してみるのがよいだろう。

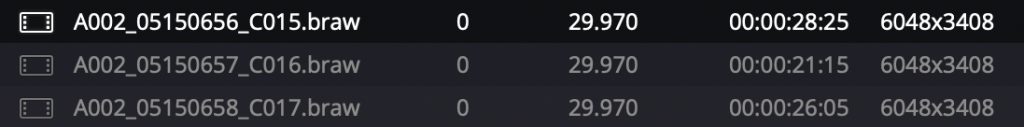

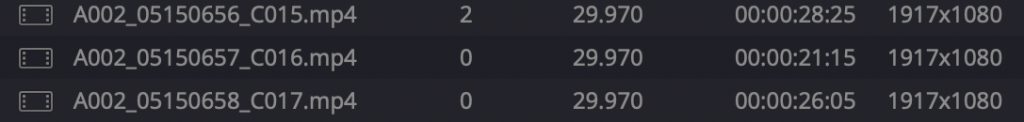

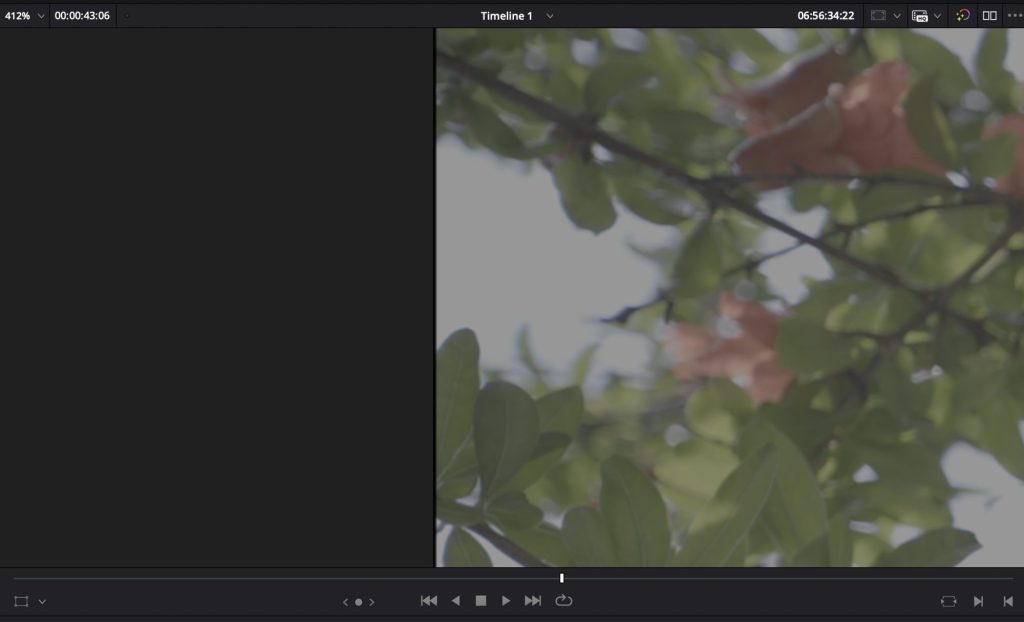

加えて撮影フォーマットの注意点、ブラックマジックデザインのサイトからスペックシートで見るとPYXIS 6Kの6K 16:9、Super16 16:9、URSA Cine 12K LFの9K 16:9、URSA Cine 17K 65の17K 16:9、この辺の16:9モードは数ピクセル縦か横が足りないため16:9のタイムラインに乗せた時点で上下か両脇に数ピクセルの隙間ができてしまう計算になる。

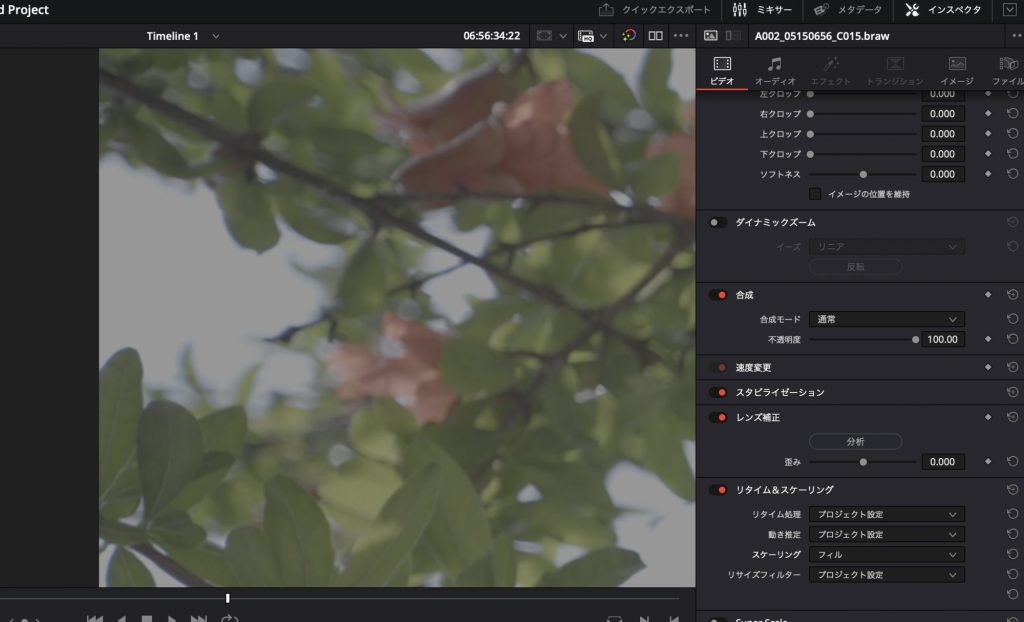

なので例えばDaVinci Resolveで処理した場合は16:9アスペクトレシオで撮影した素材すべてに編集のインスペクタでスケーリング→フィル(足りてない上下左右にクロップでフィットさせる設定)をかける必要がある。前述の通りこれはPYXIS 12KやURSA Cine 12K LF、URSA Cine 17K 65にも関わる部分だったりもするので覚えていてもらって損はないと思う。特に撮影データを編集チームに渡す際は申し送りをして欲しところだ。

このあたりの話題は知っているか知らないかでユーザー体験が大きく変わるところなので、是非この記事を読んだ方は同志とも言える同じカメラ使いに周知していただいてネガティブな要素を排除してもらえたらみんなハッピーになれるのではないだろうか。

本体機能に関する部分の話も少し。2024年12月20日のBlackmagic Camera 9.2 アップデートにて「Blackmagic RAWファイルにLマウントレンズ用のレンズ補正データを追加」というアップデートが追加されており。これは…?と思い確認したところ

「PYXIS 6KのファイルにLマウント用レンズのレンズ補正データを追加のアップデートの件なのですが、こちらはカメラ側には実装されたものの、DaVinci側には実装されておらず、詳しくは続報をお待ちください」

とのこと。恐らくですがDaVinciResolve Studio20の「レンズ歪曲収差」に該当するところに当てはまる機能なのではないか?と想像しが、現状ではBMCCには適用されずPYXISのみのアップデート内容。しかしミラーレスレンズ用のマウントを使用するからには確実に必要な機能であるため今後の続報を楽しみに待ちたいところ。

そうこうしているうちに9月になれば12Kの出荷も始まりそうで。引き続きそちらの様子も合わせて興味深く見守っていきたいと思います。