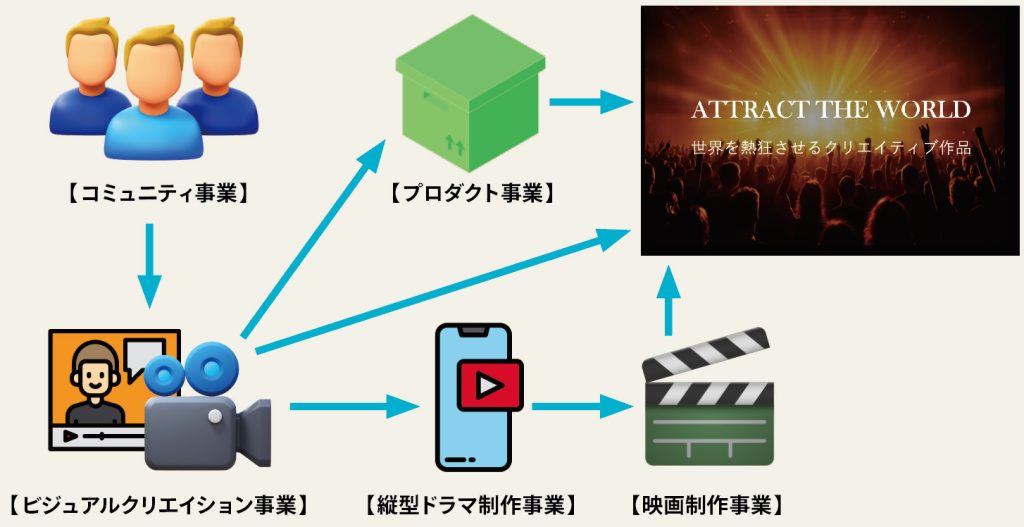

自社のクリエイティブ作品という最終目標に向けたリーボのプラン

松 リーボが最終的に目指しているのは「世界を熱狂させるクリエイティブ作品を生み出す」です。僕はもともと音楽をやっていて、ロックスターになりたかったわけですよ。音楽から映像へと方向性は変わりましたけど、ロックでやりたかった「いろんな人を熱狂させて、その人たちの人生に影響を与える」ということをリーボとして生み出したい…というのが、会社を続けていく理由になっています。もちろんまだ遠い目標なんですけど、そこを目指し続けて、あらゆる企業活動を行なっている、ということです。

動画制作やInstagram運用といったクライアント向けのビジュアルクリエイション事業は、いま僕たちが得意なことで世の中に価値を生み出しているものです。つまり、最終的な目標に向かっていくためのキャッシュエンジンを作っている段階。クライアントワークだけでは「世界を熱狂させるクリエイティブ作品を生み出す」にたどり着きずらいので、今後は自社のクリエイティブ作品も手がけていく予定で、そのひとつが縦型ショートドラマの制作にな

ります。これはその先に目指していきたい映画制作に向かっていくための前段階という意味合いもありますね。

一方で、僕たちが得意なことでも別展開を進めています。世の中に商品やサービスの価値を伝えたり、ブランドのファンを作ったりしてきたわけですけど、プロダクトそのものをメーカーさんとコラボして作って、それを売っていくプロダクト事業も始めているんです。その例として、福岡の増田桐箱店とのコラボです。僕はスニーカーが大好きで300足ぐらい持っているんですけど(笑)、増田桐箱店の方からスニーカー向けの桐箱を作りたいという話をいただいて、スニーカー好きとしていろいろとアイデアを出していくうちに一緒に作ることになりました。それが「桐尊足 -KIRINOMIKOTO-」です。

商品開発だけでなくブランドのムービー制作やInstagram運用も行なっていますが、この共同プロジェクトではプロモーション費用を一切いただいておらず、商品の売り上げから一定のマージンをいただくという新しいキャッシュを生み出しています。自分の好きなことだからパワーもかけられるということで、テストケース的にスタートしましたが、おかげさまでプロダクトの売れ行きも良好で、コアな層にも届いている実感があります。

将来の展望も含めてここまで紹介してきた事業を進めていくにはたくさんの仲間が必要です。そこも意識しながら、クリエイターとのつながりを大切にするために定期的にイベントやパーティも開催しています。ソニーストア 福岡天神と連携する形で映像コンテストの授賞式や音楽パーティを開催しましたし、福岡ローカルの映像クリエイターの技術を上げていくためのセミナーも実施しました。

リーボの活動の根幹となるビジョンと各事業展開の役割

現在のビジュアルクリエイション事業を起点にしながら、「世界を熱狂させるクリエイティブ作品」に向かうためにさまざまな事業を展開。プロダクト事業をテスト的にスタートしたほか、映画制作事業にも着手している。

コミュニティ事業(クリエイター向けイベント)

福岡の映像業界を盛り上げるために東京のグレーディングスタジオ・Artone Filmからカラリストを招いて行われたイベントの模様。

プロダクト事業(メーカーとのコラボ)

スニーカー好きの松尾さんがアイデア出しから参加して、スニーカーを宝物として収納する桐箱ブランドの商品開発を行なっている。

クライアントの困りごとを解決する“SOLUTION(≠ART)”という考え方

メラメラと燃えるようなチャレンジ精神のみにフォーカス ─ Honda 新事業創出プログラム IGNITION

「IGNITION」は新規事業を支援するプロジェクト。概要を細かく紹介する映像の案もあったそうだが、あえてモチベーションを想起させることに特化したコンセプトムービーを作ることにした。

確かな品質と企業の“変わらない”挑戦を海外撮影で切り取る ─ 淡路マテリア 事業紹介

配管用継手などを製造する淡路マテリアの事業紹介ムービーでは、海外製造であることをネガティブな要素とするのではなく、確かな品質で管理していることを現地工場での撮影とコーポレートメッセージを加えて印象づけるような内容に仕上げた。

大学の多様性とスケール感をさまざまな画角で表現 ─ 福岡大学「私だけのミカタ」とYouTubeショート

九州最大の私立大学であり、さまざまな学部を有する大学のスケール感を演出。また、生徒の多様性とモノの見方を尊重している大学であることを撮影手法込みで表現している。

ブランドムービーでは満たせないニーズに応じてYouTubeショートの動画を展開。受験生世代が見慣れている縦型ショートで、実際のキャンパスにはどんな学生がいるのかを紹介するインタビューも企画・プロデュースした。

誰に、何を、どのように伝えたいかを徹底的に考えるリーボの制作スタイル

松 動画制作とInstagram運用はどちらもお客さんの伝えたいことを発信する、ラブレターの代筆のような仕事だと思っていますが、気をつけているのはコンタクトタイムの違いです。動画の場合は30秒や1分でどう伝えるか。Instagram運用の場合は半年〜1年といったロングスパンでどうコミュニケーションするか。この属性の違う領域で、テキストでは伝わらない商品や空間の魅力をトータルでお手伝いできるのがリーボの強みだと思います。

前述の通り、僕たちはビデオグラファースタイルの映像制作から始まった会社なので、TV CMなどのノウハウはまったくない状態から、WEB・SNSに最適化したチームとしてスタートしています。発足当時はまわりにプレイヤーが少なかったこともあって、低予算で作ることができるWEB動画の制作をしていたわけですが、いまは低予算の一眼動画の制作だけでは難しい時代になりました。ちゃんと戦略を練って自分たちの価値をアピールするのはもちろんですけど、お金を払ってくれる人に対してどんな価値を提供できるのか、これを示さないとお仕事が来ない状態になっています。つまり、ビデオグラファーのボーナスタイムが終了した、ということですね。

そんななかで僕たちがずっと大切にしていることがあります。それがいまのリーボの制作スタイルにもなっている。“SOLUTION(≠ART)”という考え方です。美しくてカッコいい映像を作るというアート的な側面も大切ですが、僕たちはプロとして“果たすべき目的のための映像”を作っています。クライアントが考えている世の中に伝えたいことを、どのようにしたらクリエイティブで伝えることができるのか…。誰に、何を、どのように伝えればいいのか、というその映像が果たすべき目的の定義づけを徹底的にやるんです。

なので、企画段階のヒアリングにはかなり時間をかけます。解決するべき困りごとの内容を掘り下げていくと、別のアプローチのほうが効果的だったということがよくありますし、その定義づけをやらないと映像を作ってもお客さんの困りごとが根本的には解決しません。果たすべき目的のための映像とアート的な表現はよく混同されがちですが、これは意識的に別物だと考えています。

リーボのInstagram運用のポイントと事例

ひとつひとつのコンテンツを大事にして積み重ねていくInstagram運用

法 リーボは映像制作会社ですが、なぜSNS運用の中でもInstagramに特化しているかというと、TikTokやYouTubeショートは消費されてしまいがちという理由からです。予算をかけて仕事として任せていただく以上、その中で最大限活用していく、という観点からもInstagramにメリットを感じています。

Instagramの特性として、コミュニティづくりを通してファンを獲得することができる、ひとつひとつの投稿が積み重なってそのアカウントの世界観をつくることができる、という点があります。ブランディングに寄与しながらムダが少ない、ということですね。たとえば、TikTokでショート動画をたくさん作れば制作費としての売り上げとしては高くなるかもしれないですけど、狙った効果が得られるとは限りませんし、数の勝負になるとこちらも疲弊していく可能性があります。ひとつひとつのコンテンツを大事にしていけるInstagramは、我々の制作スタイルとも合致していると思います。

Instagram運用で大切にしているポイントがあります。まずは、映像制作と共通して、何を、誰に、どのように伝えたいかを明確にすること。Instagramは何でもできてしまうので、この軸を定めないと曖昧になってしまって、「このアカウントって何が伝えたいの?」という疑問が生まれてしまいます。なので、クライアントからのヒアリングを重ねて、運用の目的を明確にするようにしているんです。

次に“最大公約数”を目指した工数設計があります。毎回アート的に優れているコンテンツを作り込む必要はないですし、作り込んだコンテンツが必ずしも見られるわけではないというSNSの残酷な現実にも目を向けないといけません。つまり、運用の目的に応じてどこまで作り込むべきかの見極めをすることが重要で、クライアントの満足度をしっかりと達成しながら、関わってくれるクリエイターにもうまみを感じてもらえるような最大公約数を目指した設計を心がけているんです。

もうひとつはマインドセット的な部分で、SNSチームで大事にしているのが「“委託”ではなく“チーム”の意識を」ということです。これはクライアントと一緒になってチームとして取り組む、ということですね。松尾の話にもありましたが、リーボではクライアントの困りごとを解決することを事業の目的に据えていて、困りごとを解決した結果として売り上げがついてくる…という順序を意識しています。委託としてクライアントから言われた通りに納品・運用するのではなく、こちらからも最善のプランを提案して、一緒に困りごと解決のために動く、ということはいつも考えているんです。

Instagram運用の事例を紹介させていただくと、JR博多シティは博多駅の商業施設ですが、2018年ごろからずっとお仕事をいただいています。毎週ミーティングをして、毎週撮影をして、ほぼ毎日投稿をする、まさにひとつのチームとして忌憚なく意見を交わし合いながら動いている状態です。

長期的にInstagram運用をしていると、どうしてもフォロワー数が低下していくタイミングが出てきます。JR博多シティのような商業施設にはアパレルや飲食などいろんなジャンルのお店が入っているので、Instagramアカウントにもいろんな投稿が混ざることになりますが、そうなると投稿を見る人は目的を定めづらくて、フォロワーが定着しにくいという側面があるんです。Instagramは用途を絞って情報を取りにくる人が多いですから。

これを少しでも解消するために分析を重ねて、スチールの投稿についてはターゲットの母数が多くエンゲージメントを獲得できる飲食系をメインにすることにしました。一方で、ターゲットが絞られるアパレル系はもともと写真での投稿がメインでしたが、リール動画に転換して、フォロワー以外の間口が広げられる起点にしながらアカウントを伸ばしていこうとしています。

リール動画は特性として、文言ひとつでエンゲージメントが大きく変わります。そのあたりをクライアントと意見交換しながら、しっかりと分析を入れたうえで、より効果的な投稿ができるようにいろいろと工夫をしていますね。

消費されるだけでないコミュニティづくりに適したInstagramの運用ポイント

運用軸の確立

運用の目的と「何を、誰に、どう伝えたいか」を明確に!

Instagram運用でもクライアントの困りごと解決が最優先。ヒアリングを丁寧に行ないながら、運用の軸を定めていく。

“最大公約数”を目指した工数設計

コンテンツの作り込みよりも見られやすさ!

作り込んだコンテンツが必ずしも見られるわけではないということを念頭にしながら、より効果的なコンテンツを模索する。

“委託”ではなく“チーム”の意識を

プロジェクトやサービス、アカウントの成長を一緒に目指す!

アカウントの成長を目指すには、委託先と受注先という関係を超えて、ひとつのチームとして動けるかがカギになる。

事例①:JR博多シティのInstagram

リーボがクライアントとひとつのチームとなって長期的にInstagram運用を手がけているのがJR博多シティのアカウント。アパレル、飲食など、テナントのジャンルに合わせて投稿内容を変えているのがポイント。

事例②:福岡市のInstagram

リーボは行政の公式アカウントの運用実績もある。福岡市のInstagramアカウントでは「#fukuokapics」というハッシュタグでUGCを紹介していく仕組みを構築。コミュニティづくりに優れたInstagramの特性を活かして、“市民みんなで作っていくアカウント”として運用している。

事例③:くまもとシティガイドのInstagram

熊本市観光政策課による観光情報アカウントは、リーボ側からの提案で仕様書の内容から変更して運用している。地元愛あふれる市民からのUGCを集めつつ、定期的に動画も制作。ジャンルに合わせてクリエイターをアサインしながら予算内での最大限の効果を目指している。

縦型ショートドラマの魅力とノウハウ

ビデオグラファーだからこそ参入できるのが縦型ショートドラマ

園田和彦さんが監督した異なるプラットフォームの作例 (一部)

『殺せなかった妻』(UniReelにて配信中)

園田さんが監督を務めた、縦型ショートドラマプラットフォーム・UniReelで配信されているオリジナル作品。西内まりや&笠松 将を主演に迎え、緊迫感あふれる復讐劇を描くヒューマンサスペンスとして仕上げた。

『冷酷御曹司の愛妻計画』(ReelShortにて配信中)

ショートドラマアプリ・ReelShortにてグローバルな人気を誇る『Mr. Hills’ Adorable Wife』の日本版リメイク。記憶を失った凛と、彼女の正体を知らない総一郎の間で展開される愛と記憶の物語を描く。

意識するポイントは機動力の高い“機材”と“仲間づくり”

写真は縦型ショートドラマに取り組む園田組のメンバー。園田さんは昨年から縦型ショートドラマを多数手がけるようになったそうだが、そのなかで予算に合わせた制作スタイルを模索した。縦型ショートドラマは低予算かつ短納期の現場も多いそうで、そこで継続的に結果を残していくためには、“どうやったらできるのか”を考えるビデオグラファーならではの創意工夫と、少数精鋭のスタッフたちとの助け合いが不可欠になると園田さんは言う。

今後、ビデオグラファースタイルは仲間たちとの協業がポイントになる

園 リーボの新しい取り組みとして縦型ショートドラマ制作を最近スタートしました。縦型ショートドラマはVIDEO SALONの読者層である映像クリエイターやビデオグラファーの方にも関心が高い領域かと思います。僕自身も10年ほどビデオグラファーをやっていて、昨年の7月ごろから縦型ショートドラマの制作に携わるようになりました。監督して作ったのは合計6作品、話数でカウントすると295話ありますが、その制作を経て作り手として感じたことをシェアできればと思います。

リーボでの映像制作はクライアントワークとして課題解決のためにやっていましたが、縦型ショートドラマはエンタメですし、より作家性が求められます。僕も映画やドラマが大好きなので、普段のクライアントワークではできないようなことをやってみようと意気込んでいたんですけど、実際にやってみた結論としては課題解決という意識はかなり重要だということが分かってきました。

縦型ショートドラマにおいても大切なのは、届けたい層にちゃんと届けるためにさまざまな工夫をしなくてはいけない、ということ。さらに、僕たちクリエイターがこの縦型ショートドラマ制作を継続するための工夫も必要だ、ということです。

縦型ショートドラマの現場は低予算、短納期の案件が多いと思います。その中で視聴者が求めているレベルとクリエイターが出すクリエイティブのレベルに誤差が生まれないようにしますが、そのレベルを超えすぎるとどこかに無理が生じてしまって、継続することができなくなります。つまり、継続するためには予算に合わせた制作スタイルの模索が重要になる、ということです。

僕は縦型ショートドラマ制作を重ねていく中で、どんどんと削っていきました。それはカメラやレンズにかける予算であり、照明にかける予算もしかりです。縦型ショートドラマの予算にフィットする機材はなにか、機動力が高い機材とはなにか、それを見つけることでスタイルを確立していったんです。よく考えると、これってビデオグラファーだからこそハマるジャンルだな、と思いました。

たしかに、昨今はビデオグラファーが岐路に立たされているかもしれません。ただ、ソリューションさえ考えることができればチャンスはたくさんあると思います。僕は芝居もののドラマ作品は経験がありませんでしたけど、“どうやったらできるのか”を考えて制作するのがビデオグラファーというスタイルじゃないですか。だから、ビデオグラファーの工夫にはまだ可能性があると思うんです。

同時に縦型ショートドラマ制作ではチームづくりにおいても工夫が求められます。ここでもキーワードは機動力ですね。園田組としていつも集まってくれるメンバーは、監督・撮影の僕と、助監督、もうひとりのカメラマン、照明、録音、スタイリスト、ヘアメイクに加えて制作部が3〜4人ほどいる感じです。ドラマものにしては少数なこのメンバーでどう工夫しながら、お互いに助け合いながら撮り切るか…。余談ですけど、ビデオグラファーとして孤独な現場も多かった僕からすると、全員がベストを出し合うこの環境が楽しくて楽しくて(笑)。

直近の現場では1分半〜2分×50話を6日間で撮りました。もちろん大変なことも多々ありますが、毎回チームで集まって密度の高い現場を共にできていることが財産になっています。特にリーボとしては今後より大規模な映画制作に足を踏み入れていきたい段階なので、この縦型ショートドラマ制作で仲間たちと過ごす時間でかなり勉強させてもらっていますね。

松 「ボーナスタイムは終了した」というお話をしましたが、ビデオグラファーというスタイルが次のフェーズに移ってきているということだと思います。WEB動画の市場は作品単位でも規模は大きくなっていて、縦型ショートドラマにおいてもチームアップして取り組むことが今後のポイントになってきています。

リーボとしても仲間たちとの協業を通じて、ビデオグラファースタイルのアップデートを加速させていきたいです。今期から映画制作を開始予定ですが、既存の事業とも絡めながら進めています。それぞれの事業で最適な形を模索しながら、既成概念に囚われずに作っていくことが、結果的に「持続可能であること」につながるはずです。