本項では大橋 史さんがモーションタイポグラフィの考え方を解説。リリックビデオの歴史と変貌を振り返りながら、リリックビデオを面白くする“意図”について考察します。また、大橋さんが手がけた新感覚のプラネタリウム作品『詩のプラネタリウム』などを例にしながら、文字や言葉の意味を見直したうえでどのような表現するべきか、思考のプロセスもひも解いていきます。

※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

講師 大橋 史 Takashi Ohashi

モーショングラファー、アニメーションディレクター。オーディオビジュアル、 CG の有限性・限界線、デジタル性を露呈したルックとアニメーションの融合をテーマにしたアニメーション表現の作品発表をしている。作品の多くは国内外のデザインカルチャーのマガジンや映像祭で上映・掲載され評価を受けている。近年の活動は映像作家100人2020ティザー映像制作、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディングクレジットの演出、NHKみんなのうた『月の踊り子』の演出、名取さな『モンダイナイトリッパー!』の演出(共同演出:植草 航)など。

大橋さんのキャリアとパーソナルプロジェクトについて

学生時代から続けてきた目に見えない感覚的なものを視覚的に表現する試み

僕は2012年に多摩美術大学大学院を修了しました。学生時代のテーマはアプリケーションの有限性・限界線を意識したアニメーション表現の研究。簡単に言うと、固有のソフトの中だけでオリジナリティのある表現はできないか、という研究です。その頃から目に見えない感覚的なものを視覚的に表現することにトライしていました。学生時代にはHIFANAというブレイクビーツのアーティストのMVで商業デビューして、その翌年にスペースシャワーTVのステーションIDを作ったりもしましたね。

2010年代初頭はクリエイティブ系マガジンが点在していて、そこで取り上げてもらえたことがキャリア的には大きかったと思います。「white-screen.jp」とか「STAFF PICKS」とか…今はなくなっちゃいましたね。「CARTOON BREW」「BOOOOOOOM」「STASH」などは現在もありますが、要はキュレーションメディアです。海外の優れたモーショングラフィックス作品をたくさん紹介していて、自分も齧り付くように見ていました。これらのクリエイティブ系マガジンにはかなり影響を受けましたね。

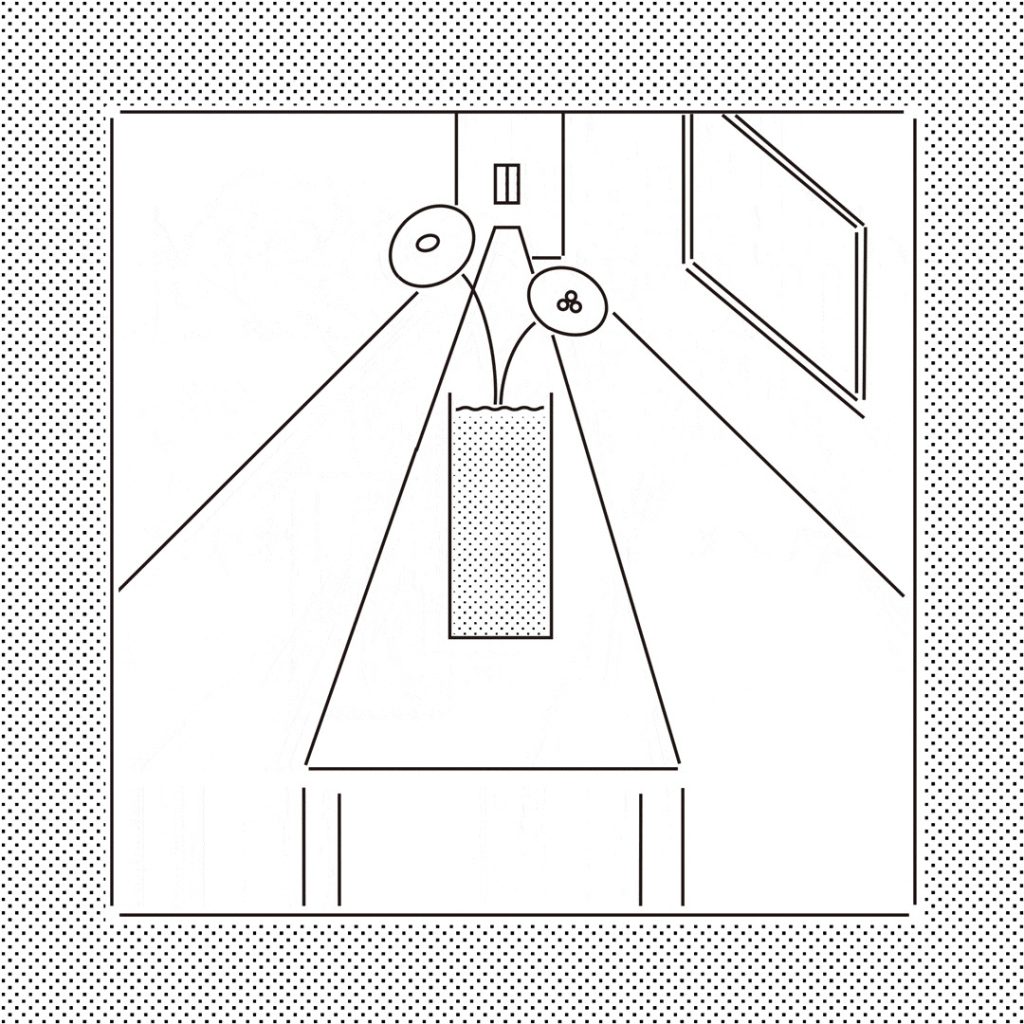

卒業後はTVアニメのクレジットアニメーションや、広告、MVの領域でも活動しています。並行して最近はパーソナルプロジェクトもやっていて、シンプルな線画をモーフィングさせるアニメーション作品『見ることと気配、その間』というものを作りました。SNSに公開すると「これってどうやって作ってるの?」「Blenderを使ってるの?」という質問をいただくんですけど、超簡単なんです。Illustratorで3〜4点のデザインを作って、IllustratorのパスをAfter Effectsのシェイプに転送するプラグイン「Overlord」を使えば、あとはキーフレーム補完で動かすだけですから。

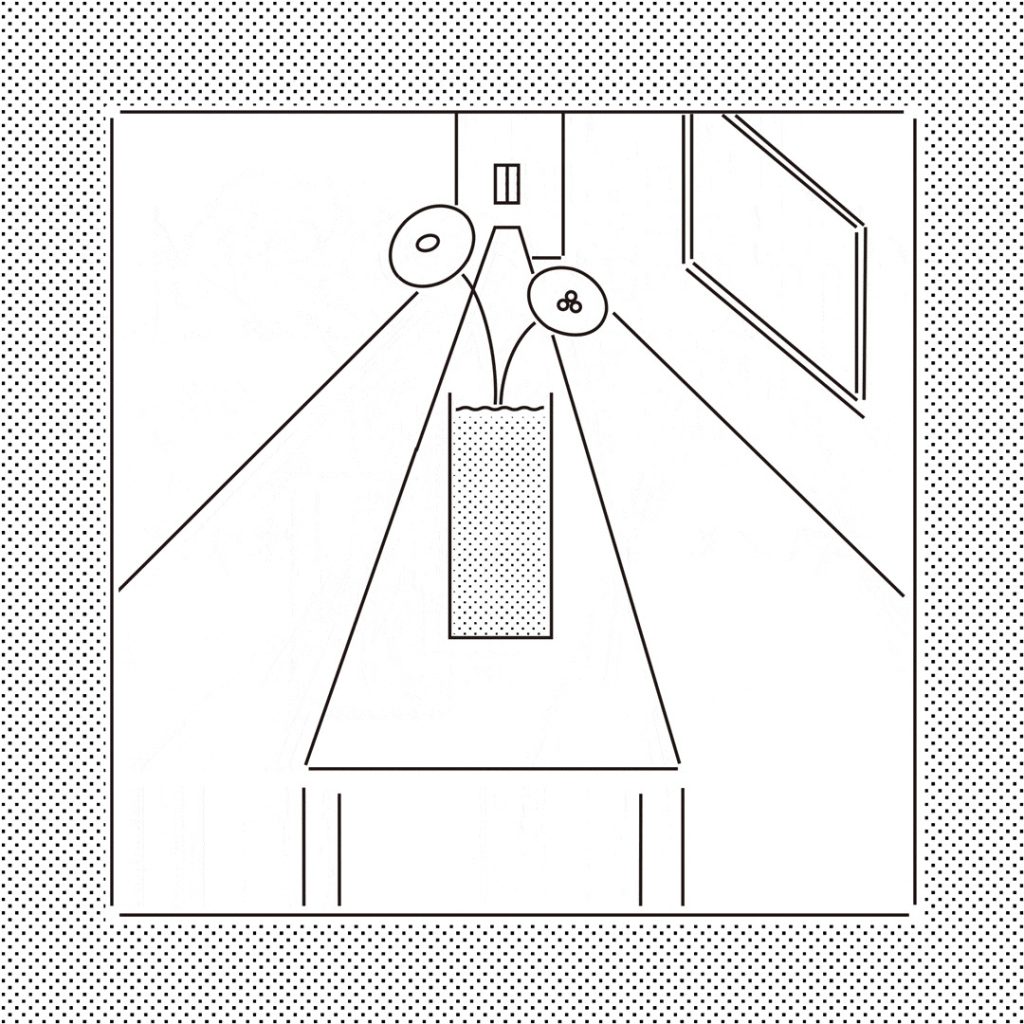

そのほかにも「サーマルプリントアニメーション」を作ったりしています。レシートの感熱紙に印刷する機械が型落ちで安く入手できるんですが、そこにIllustratorで作ったデザインをプリント〜スキャンして、コマ撮りしたような作品です。リソグラフの廉価版のような見え方ですが、身近な感熱紙に身近なモチーフをプリントしてアニメーションを作ってみるという実験をしました。

自主作品①:見ることと気配、その間

視座と時間の間に潜む”気配”、そして解像度を題材に、滑らかな動きのモーフィングアニメーションによって分節されない時間を描いた。

自主作品②:サーマルプリントアニメーション

建物のモチーフをアニメーション化。普段何気なく使用しているレシートの紙にも、それぞれさまざまな質感があることに気づかされたという。