SONYから登場した新しいショットガンマイク「ECM-778」。今回は話題のこの製品を、現場のスタンダードとして長年君臨する定番マイクSENNHEISERの「MKH416」と比較をマルチクリエイターのTAKASHI TERADAさんに、実際に検証いただいた。

レポート ● TAKASHI TERADA(https://www.instagram.com/creativemaniax/)

はじめに

映像制作やロケーション録音の現場において、ショットガンマイクは「被写体の声をどれだけクリアに切り取れるか」を左右する最重要の機材である。今回レビューするのは、SONYから新しく登場したショットガンマイク「ECM-778」。結論から言うと非常に素晴らしいマイクだと感じた。音質は言うまでもなく、指向性の高さ、そして内蔵されたローカットフィルターなども含め、まさにオールラウンダーなマイクである。

なお比較として、著者自身で所有しているもはや定番中の定番であるSENNHEISER「MKH416」も用意した。ここでは実際に使用した上でのスペックとのすり合わせ、ポストプロダクションでの感覚、また個人的に気になるスペックを、測定ソフトを使って検証してみた。そんなわけで以下の内容には個人の状況や趣向が多分に交じるが、どうかご容赦いただきたい。

なお、比較動画もご用意したので興味があればご覧いただきたい。商品購入前のリサーチは、アナロジー思考を重ね合わせていくプロセスであると思う。できるだけ情報を用意したので本レビューが購入を検討されている方の一助になれば幸いである。

必要条件の「MKH416」と十分条件の「ECM-778」

ここはもう海外製と日本製のホスピタリティの違いと言っても過言ではない気がするが、付属品に関してはMKH416よりもECM-778の方が優秀と言わざるを得ない。ちなみにECM-778のマニュアル冊子は日本語(当たり前)だが、MKH416のマニュアル冊子には日本語が無い。これらの些細な違いは、実際使ってみると安全と安心くらいの差がある。

無論、こういった機材は独自の機材と組み合わせたり、付属品を自分で揃えたりするものだから、最低限の物さえ入っていれば良いという考え方もあるが、例えば急に機材が必要になった、現場で付属品が不足した(壊れた)、アシスタントに機材管理を任せたなど、不測の事態というものは長いこと現場に通っていれば必ずいつかは経験するわけで、ケースを空けた時にスペアパーツが入っているというのはそれだけでありがたいし、故障した時など「説明書見て修理出しといて」と一言で伝えられるのも手間が省けて助かる。(様々なジャンルの製品を作っているメーカーの場合、修理の手順などWEBでイチから探すと意外と面倒くさいのだ。)

小さいは正義

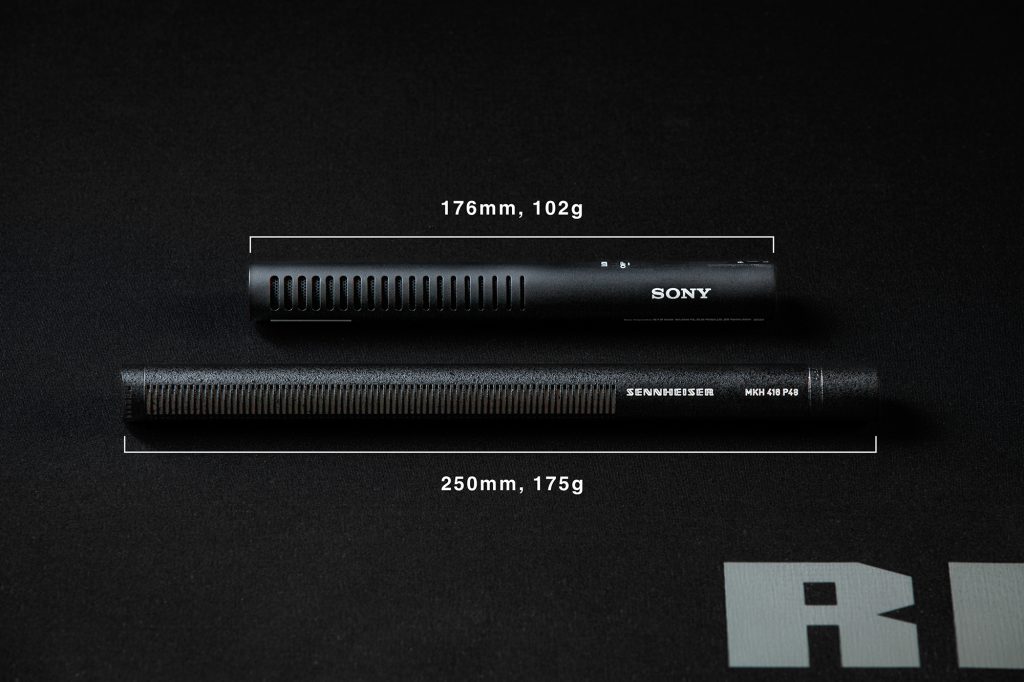

マイク本体のサイズ感だが、スペック上だとそんなに差が無いように思える。しかし、ブームを構えたり、カメラに載せるとその差は数値よりも大きく感じる。ECM-778は小さくて軽い(短いというより、小さく感じる)。取り回しが良いということはその分事故も少なくなるわけで、実際、店舗撮影などで音声さんがマイクブームを天井や設備に当ててしまった瞬間を何度か見たことがあるが、実際構えてみるとMKH416は意外と長いものである。ECM-778を構えてみるとその差をはっきりと感じるほどだ。いつもなら「これ以上高さを上げたら危険だから妥協しよう」という場面で「もう少し離したほうが美味しいな」などと自然に思えるのも短いマイクの恩恵であることは言うまでもない。 また、カメラに載せても同じことが言える。RUN & GUNスタイルでリグを組んだりすると、数グラムでも削りたいのが人情というもので、その点、ECM-778は軽い上に短いので、持ったときの重量だけでなくバランスもコントロールしやすい。

音質はまさに「小さな巨人」

正直、よくある「MKH416と互角!?」というワードを見飽きたというか、スタンダードなマイクであるがゆえに良くも悪くもダシに使われてきたMKH416ではあるが、自身の知る範囲では、好みも含めて実際に欲しいというマイクには出会ったことが無かった。「定番のMKH416」というスタンダードゆえの刷り込みもあるだろうし、無論SCHOEPSのCMIT 5Uのような例もあるが、個人的に堅牢性という点で扱いづらかったりと、いわゆる「ベンチ入り」するマイクはなかなか無いものだと思っていたがECM-778は使用した限りかなり良い。というか普通に欲しい。

とりあえず手頃な音楽スタジオをお借りし、MKH416とECM-778を横に並べて録音した簡易的な比較動画を作ってみたので参照されたい。

ECM-778を聴いてみると、非常に高音質であることがわかる。特筆すべきは高い感度と高いノイズ耐性である。同じオーディオインターフェースに接続したが、明らかにゲインが違う。MKH416のスペックを見ると、感度は「25 mV/Pa ±1 dB」とある。小難しい計算は割愛するが、これをdBV/Paに換算すると-32 dBV/Pa。ECM-778は公称-31 dBV/Paとなっているのでそんなに変わらないはずだが、筆者の環境ではおそらく7 dB程度、ECM-778のほうが高い。無論これは測定条件が影響している可能性も否めないが、これはつまりMKH416のほうがボリュームを7 dB程度上げる必要があるわけで、その分ホワイトノイズも7 dB程度上がるということになる。無論、感度が高ければいいというわけではなく、マイクのS/N比(シグナル/ノイズ比)も見る必要がある。S/N比とは、音声信号に対してどれだけノイズが含まれているかを示す値である。しかし、両機種とも公表されているのはセルフノイズのみであり、さらにその数値が94 dB SPL基準で測定されたものかどうかも明示されていない。とはいえ感度やノイズに関する単位や測定基準は業界内で必ずしも統一されていないため、本稿では詳細な比較は割愛する。

しかし、比較動画の0:54あたり、小声で録音した音声を聴いてみると違いが顕著に現れている。ECM-778のほうが明らかにノイズは少ない。これはECM-778のほうが演者の声をよりクリーンに録音できる事を示唆している。まさにMKH416の良いところはそのままに、欠点であった感度とS/N比の低さを克服したマイクと言えるのである。

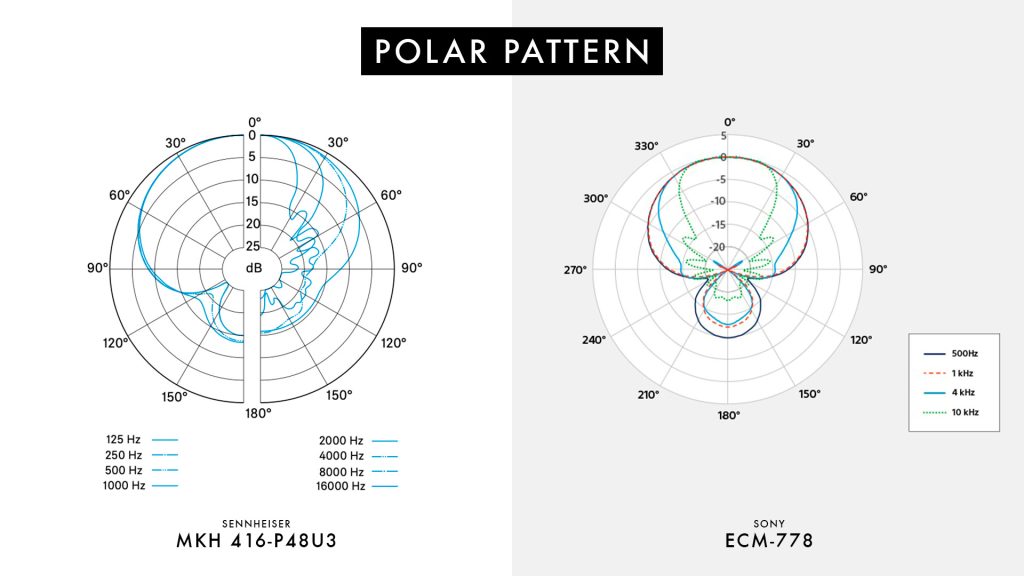

次に、ポーラーパターンを見てみる。ポーラーパターンとは指向性を表したグラフであるが、単純にどの角度の音をどれだけ拾うかだけでなく、角度によってどれくらい周波数が減衰(音が悪くなる)するかを表したものである。

そもそもガンマイクとは本体である干渉管の横にスリットを入れることで、マイクカプセルに到達する音のタイミングをずらし、位相を利用して不必要な音を打ち消し、欲しい方向からの音のみを残す(指向性を持たせる)構造であるが、高い音は波長が短いためズレが大きく効いて強く消えるが、低い音は波長が長いためズレがあまり効かず、きれいに消えないという特徴がある。MKH416が長いことスタンダードに君臨できた理由は、その堅牢性に加えてスリットの配置・管の長さ・内部構造が精密に調整され、周波数ごとの位相のズレがなるべく均等になるように設計されており、特定の周波数だけ急に削れて音質が変わったりしにくいという特性を持っているからだと言えよう。つまりアンビエンスも自然に捉えることができ、会話などのシーンでマイクを複数の演者に振っても不自然な音質の低下が少ないということになる。さらに、不自然な音質の低下が少ないということは、ポストプロダクションでのEQやノイズリダクションもしやすいということであり、まさにいいところずくめなマイクというわけである。

グラフを見ると、両機種とも500 Hzから1 kHzの帯域が60°くらいまでしっかり収められており、4 kHzの推移もパターンが酷似していることがわかる。指向性はECM-778のほうが高いので、MKH416よりも狭い範囲の音を狙う必要があるが、その分横からの音を減衰できるので正面の音をよりクリアに録音できるということにつながる。

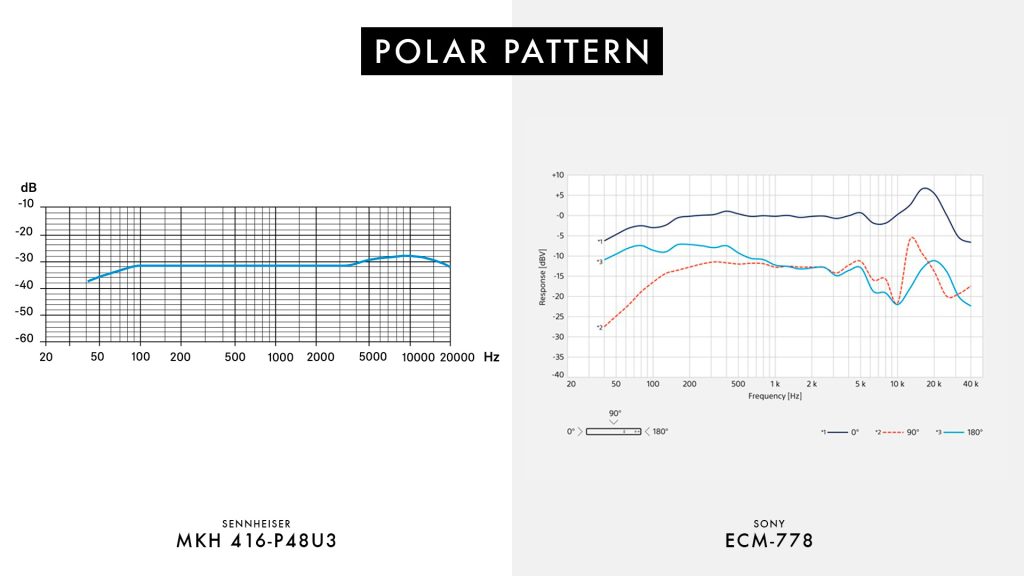

次に周波数特性を見てみようと思う。

周波数特性とは、正面から入った音の周波数別感度を表したものである。これが平面であるほど全周波数帯域で「フラット」に録音できるということになる。

全体的に共通点は多いが、ECM-778のほうは20 kHzの手前あたりがハネている。とはいえ、母音や子音の知覚に重要なフォルマント(2–4 kHz)の周波数帯域からは大きく離れているので人の声には影響がなく、また、年齢によってはそもそも聞こえない帯域でもあるのであまり気にする必要はないように思う。強いて言うなら息の微細な成分や空気のざわめき、いわゆる「透明感」や「空気感」の演出に使われる帯域だが、音楽制作以外でここを重要視する声はあまり聞いたことがない。

また、50 Hz付近ではECM-778のほうがフラットであることが見て取れる。MKH416のほうは減衰しているので、例えば男性の声などはECM-778のほうがより低域を確保できるということになる。

実際、著者の環境で録音した際も特性に沿った音が録れたと感じたが、比較動画でもわかるとおり、今回の環境ではECM-778は低域が強い分丸く聴こえる結果となった。著者はシネマティックな音を好むので、EQやコンプをかけた際の「乗りの良さ」も含めると、今回の検証ではMKH416のほうが扱いやすいように感じた。子音の明瞭さや低域の分離が保たれているため、軽い処理でも即戦力になるのは流石である。1:21あたりからのEQ調整済みの音を聴いてもらえれば意図が伝わるかと思う。

「分離・抜け」の良さではMKH416が僅かにリード

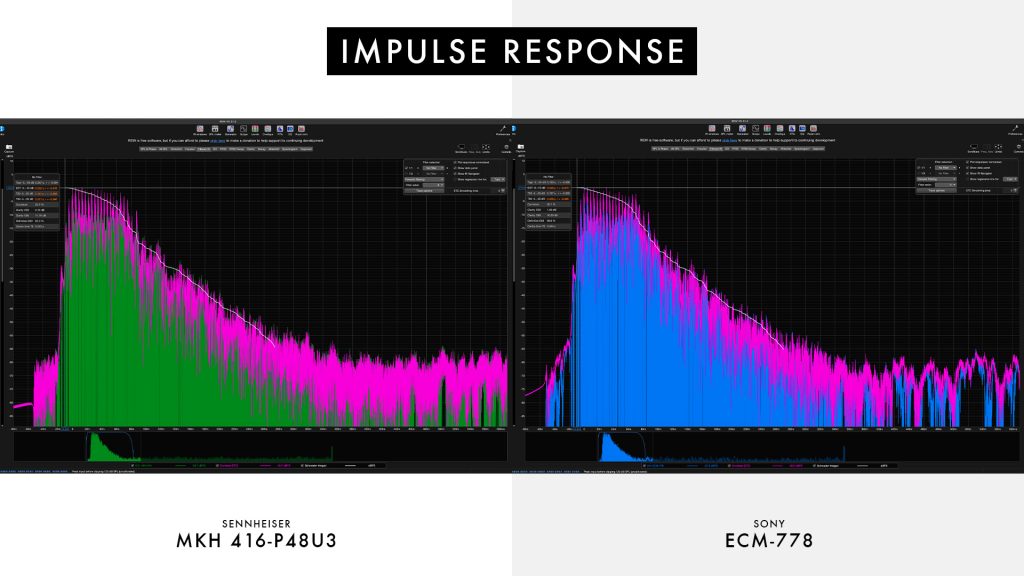

スペックに乗らない要素として、音が良いと言われる所以のひとつに「分離・抜け」の良さがあるかと思う。音楽制作などでは特に言及されがちだが、音のエネルギーが立ち上がりとともになるべく早くピークに達し、残響は少ないほうが良いとされる。音が瞬時にピークに達するということはそれだけアタックが明瞭であると言えるし、残響が少ないということは他の音を邪魔しないので音と音の分離が良くなるわけだ。そして分離の良さは、ポストプロダクション側での編集時、EQやコンプをかけた際の「乗りの良さ」にもつながる。無論、残響が全く無ければいいのかという話でもないことは念を押しておく。残響が全く無いということは音響伝達関数の影響をもろに受けるのでおかしな音になってしまう。残響とは短すぎず、長すぎず、いい塩梅である必要がある。

それらを検証するために、MKH416とECM-778で録音した「パッ」という声をRoom EQ Wizardという測定ソフトに読み込ませてみた。このソフトはピュアオーディオ界隈の方なら馴染のあるソフトだと思うが、要は家で良い音楽を聴くために、スピーカーや部屋の音響特性を測定するためのソフトだ。インパルス応答、ETC、シュレーダー積分をはじめ、様々な測定ができる優秀なソフトである。厳密に測定したわけではないので憶測も含むが、ご自身で測定したい方は参考にしていただけたら幸いである。

正直、情報量が多くて目がチカチカするグラフなので真面目に見なくても構わない。かいつまんで順に説明すると、

・インパルス応答(瞬間的な音の立ち上がり)

両機種とも0 ms付近で急激にピークが立っているが、MKH416の方が若干立ち上がりがシャープにピークしている。つまり、音の立ち上がりがタイトであると言える。

・インパルス応答(瞬間的な音の減衰)

MKH416の減衰はなめらかで、余計な尾っぽが少ない。ECM-778は後半に乱れ(ディップや凸凹)が多く、反射音や周波数依存の干渉が見える。これは環境音を拾っている場合に出る傾向がある。MKH416よりも指向性が高いのになぜ?と思うかもしれないが、ECM-778はそもそも物理的に短い筐体なので、周波数の抑制が効かず反射音がそのまま混ざりやすい構造特性があるということと、またその構造特性上中低域での指向性が弱まりやすく、その分「部屋鳴り」が測定結果に反映されている可能性が高い。

・ETC(インパルス応答を時間ごとのエネルギーで見たもの)

ピンクのギザギザがETC。これを見ると MKH416の方が直後のエネルギー集中が高く(ピンクの量がわずかに分厚い)、その後の落ち方がスムーズ。ECM-778は尾っぽが長く(ピンクのギザギザから出ている縦軸の細い線)、時間軸に凸凹が多い。つまり反射音の影響が色濃いと言える。

・シュレーダー積分(推定残響時間を算出したもの)

ピンクの上に被っている白線。ETC のエネルギーを積分した EDC(いわゆるシュレーダー積分)で、残響減衰の傾向(推定残響時間の見通し)を示す。ECM-778のほうがほんの僅かだが減衰が早く、カーブも滑らかである。これは測定上のばらつき(位相干渉)がなく、綺麗に減衰していることを表している。ただ、ここも可能性としてMKH416の方が直後のエネルギー集中が高いことから、その直後に「弱い反射音や残響」が不連続に入ってくるため、積分カーブが段差状にガタついている可能性がある。対して、ECM-778は反射音や周波数依存の干渉があるが故に、直音と反射音の差が小さく、最初から音のエネルギーが平均化されやすい可能性も念のため記載しておく。

まとめ

発表当初からとても興味があったので、このような機会をいただけたことに対し、まずは感謝を申し上げたい。そして、一部MKH416のほうが筆者自身の好みに沿っている部分はあるにしろ、それは決してECM-778の輝きが色褪せるものではないことをここで明言しておく。今回比較検証のために音楽スタジオで録音させていただいたが、むしろそのような場所で録音することのほうが少ないマイクであることは明白である。素晴らしい音質や高い指向性、取り回しの良さやローカットフィルター、そして豊富な付属品などのホスピタリティ。このようなマイクが国内メーカーから発売されたことは大変喜ばしいことである。MKH416と方向性が似ていることから何かと比べられがちだが、ひとたび検証してみれば、MKH416を上回る部分があるのは無論のこと、より劣悪な環境下でも効果を発揮する、独自性に富んだマイクであることがわかった。

さらに価格も(2025年9月時点)で13万円台とかなりお買い得である。MKH416を所有している身だが、正直今すぐにでも欲しいマイクであると思った次第である。