リリックビデオの歴史と変貌

リリックビデオの歴史

本題に入る前に、リリックビデオの歴史と変貌を一度振り返ってみたいと思います。

リリックビデオの起源、始祖となった作品は何なのか? という議論になったときに、まず挙がるのがボブ・ディラン『Subterranean Homesick Blues』(67)※1のMVです。このMVは驚くべきことにポピュラーソングのMVの最初期の作品でもあります。いわゆる“フリップもの”と呼ばれる表現ジャンルで、歌詞の一部にあたる押韻部(似たような響きの言葉同士)を中心に、手書き文字をリップシンクする形で次々とフリップが入れ替わる、というシンプルなもの。映像を見ていくとフリップを持ったアーティストそのものよりも、音楽とフリップに描かれた歌詞の同期性や、そこで得られる快楽に意識が集中し始めるんです。つまり、リリックビデオは文字を読ませることを目的とした映像であることを再認識させられると思います。

少し時代が飛びますが、80年代は同年代に開局されたMTVによってミュージシャンの音楽や彼らのイメージをビジュアルでパッケージすることが全盛でした。この流れはいまも続いていますが、その走りとなった時代です。そのうえで、プリンス『Sign O’ The Times』(87)※2のMVを見てみると、タイトなリズムを刻むサウンドとミニマルなスタイルの映像は、過剰な映像時代に対するアンチテーゼのような剥き出しの映像表現といえます。曲自体も少々難解で、当時理解できた人も少なかったみたいですね。

ボブ・ディランやプリンスのMVよりも重要な作品が、ケイティ・ペリー『California Gurls ft. Snoop』(10) ※3です。リリックビデオという言葉の発明したのがケイティ・ペリーですから。このリリックビデオが作られた背景には、00年代後半から動画プラットフォーム、特にYouTubeが普及し始めたことがその要因のひとつと考えられます。なぜならミュージシャンの楽曲に無許可で歌詞を付けたビデオが違法アップロードされるため、音楽レーベルはただちに「Official(公式)」と呼べる動画を公開する必要があったんです。

そんなリリックビデオをPRとして先陣を切るように活用し始めたのがケイティ・ペリーだった、と。彼女はソーシャルメディアを使ったPR戦略に長けているんですが、『California Gurls ft. Snoop』で初めてタイトルに“Lyric Video”と呼称される動画が公開されて、翌年には『E.T. ft. Kanye West』のMVを公開する前に同曲のリリックビデオをティザーとして公開するというPR手法も使いました。

※1:世界初のリリックビデオ ボブ・ディラン 『Subterranean Homesick Blues』

※2:映像時代における剥き出しの映像 プリンス 『Sign O’ The Times』

※3:リリックビデオという言葉の発明 ケイティ・ペリー 『California Gurls ft. Snoop』

リリックビデオ文化における日本独自の変貌

日本でもPR戦略として欧米諸国のリリックビデオブームの影響が伝播しましたが、そのブーム以前から日本の音楽シーンでは歌詞を視覚表現に取り込むアプローチが点在していました。代表的なのがサカナクション『アルクアラウンド』(09) ※4のMVです。リアルタイムで見ていましたが、これは本当にすごかった…。あと、amazarashi『夏を待っていました』(10) ※5のMVもこの時期のリリックビデオとしては早かったと思います。このように、日本の邦楽ロックシーンで歌詞の魅力を映像でパッケージするアーティストが出始めたんです。その後、海外のリリックビデオブームの伝播にボカロ文化のオーバーグラウンド化が合流します。さらに、Tumblr内で流行したオリジナルの文字をデザインする「作字」ブームの後押しもあって、日本独自のリリックビデオが文化として発展していきました。

ボカロ文化におけるMVについてもお話しすると、邦楽ロックシーンとは別軸で、00年代後半に初音ミクをはじめとするボーカロイド楽曲がニコニコ動画を中心に流行します。そこで、聞き取りづらい歌詞を補うため、映像内に字幕のように歌詞を表示するスタイルが定着しました。ボカロPのじん『カゲロウデイズ』(11) ※6のMVでは、歌詞が字幕ではなく空間内にグラフィカルに配置されて、メロディに合わせて動くことで、ボーカロイドの機械的な歌声に身体性を与え、まさに“受肉”させる効果があったんです。これはキャラクターコンテンツを扱うことに理にかなった表現であり、その後もバーチャルアイドルのMVでは、ボカロMV的なスタイルの記号として消費されていくことになります。

記号的に消費されることで、マンネリ化する側面もあったんですが、その中ですごい作品がきたと思ったのが、ァネイロ『一龠』(24) ※7のMVです。melonadeさんという方が制作されたんですけど超若手で、“文字PV文化”と呼ばれるニンテンドーDSソフト「うごくメモ帳」で作られたボカロ曲の影響化で作られたMVでもあります。歌詞の中の漢字が画面中央にメインのモチーフとして映し出されているんですけど、よく見ると必ず歌詞の漢字の一部を引き繋ぎながら別の漢字へモーフィングしていくんです。漢字同士は滑らかに繋がりつつも意味の繋がりは切断されているという点でオートマティスムのような、不思議な作品になっています。

昨年はもう一本優れた作品がありまして、それが初星学園『Fighting My Way』(24) ※8のMVです。従来のリリックビデオ、特にボカロ文化に根ざした作品では「歌詞のセンテンス=映像の編集点」という構図が基本でした。このMVは歌やセンテンスにモーションや編集点が縛られていなくて、複雑なカメラワークや画面構成も相まってダンスミュージックらしい没入感やグルーヴ感を表現していました。リリックビデオはMV文化における廉価MVなのではないのかと言われてきましたが、最近は映像のモチーフに歌詞を使うことの意味を問うてくるような良質な作品も増えてきたと思います。

※4:日本独自のリリックビデオ文化の発展1 サカナクション『アルクアラウンド』

※5:日本独自のリリックビデオ文化の発展2 amazarashi『夏を待っていました』

※6:ボカロMV文化の登場 じん『カゲロウデイズ』

※7:ポストボカロMV1 ァネイロ『一龠』

※8:ポストボカロMV2 初星学園 『Fighting My Way』

近年のリリックビデオの動向と問題点

なんとなくみなさんも察していると思いますが、近年のリリックビデオには文化的・市場的な環境変化が起きています。YouTubeで音楽を聴く世代が増えて動画の歌詞カード化が進み、さらにボカロ文化がオーバーグラウンド化しました。それによって、ボカロMV的なスタイルがマーケティングに活用されて記号的な消費が始まります。これによって歌のフィール、リズム感や歌い手の感情の込め方を物差しに動きを細かく付ける作風の映像が増えました。

それによってどんな表現上の制約が生まれるか。まず挙げられるのが、発注を受ける以前の段階で座組が決まっていることです。イラストレーターやデザイナーがすでに決まっているので、映像を監督する人のクリエイティビティが発揮される領域が狭まる、と。デザイナーが動きを想起するデザインを作ってしまうこともあって、僕らモーションデザイナーのやることって何なんだろう…と考えてしまいます。それもあって、作品に自分のクリエイティビティを残したいという気持ちや感情だけが強まって、ウワモノ(合成加工)や過剰な動かしに力を入れてしまうんじゃないか、というのが僕の分析です。

文化的・市場的な環境変化

■ YouTubeで音楽を聴く世代が増え、動画の歌詞カード化が進んだ

■ ボカロ文化がオーバーグラウンド化

■ ボカロMV的なスタイルがマーケティングに活用され記号的な消費が始まる

■ 歌のフィールを物差しに動きをこまかく付ける作風が増えた

制作体制による表現上の制約

■ 発注を受ける以前の段階で座組が決まっているケースがある

■ デザイナーが動きを想起するデザインを作ってしまう

■ モーションデザイナーのクリエイティビティが発揮される領域が狭まる

■ 作品に自分のクリエイティビティを残したいという“気持ち”が強まる

■ ゆえにウワモノ(合成加工)や過剰な動かしに力を入れる傾向がある

“自己言及性”と“オブジェ化”について

リリックビデオを面白くする“意図”とは何か?

文字の本来の意味・機能をズラす ─ 花譜『メルの黄昏』Liveステージ映像

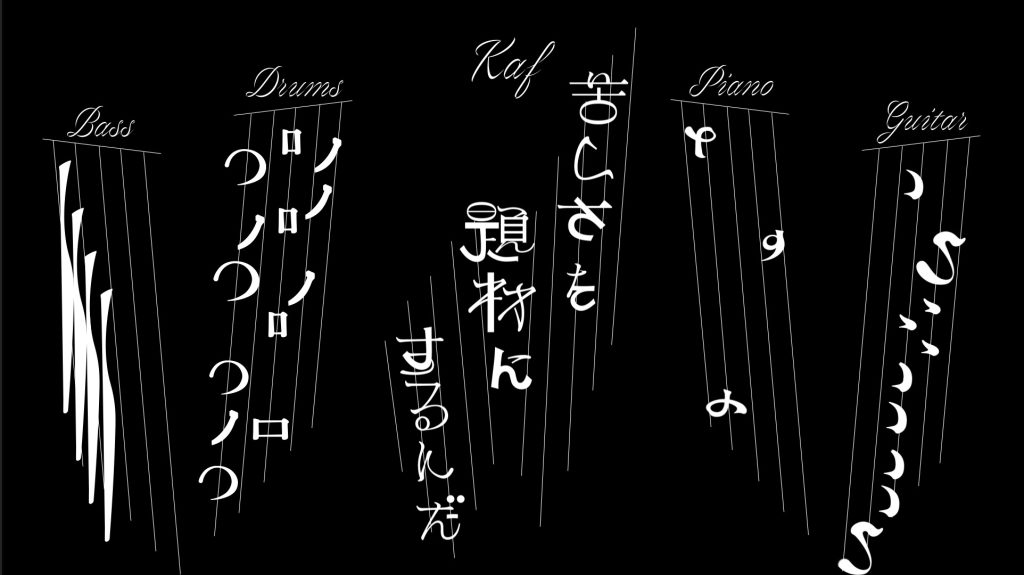

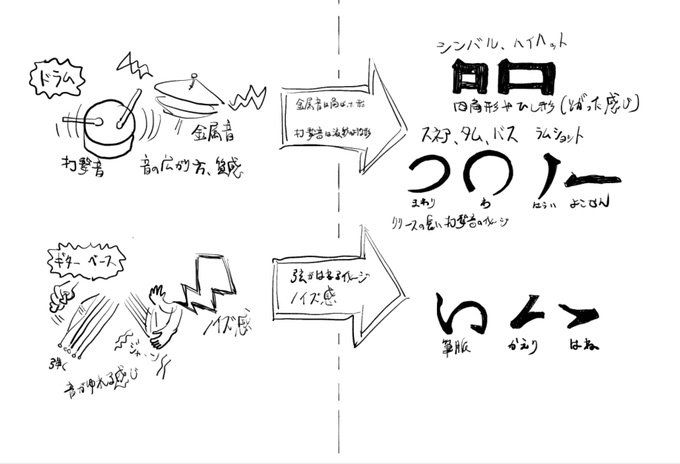

バンドの各楽器ごとに文字のパーツを譜面の音符に意味をズラした『メルの黄昏』Liveステージ映像。ギターの場合は弦を弾くときの身振り・手振りを文字の「はらい」で表現。音が持つニュアンスや身体性を、文字のエレメントからすくい上げている。

“自己言及性”とは文字や言葉を使って言葉の意味を見直すこと

前述のように、いまは仕事に“気持ち”を込めることに傾倒しがちな時代です。でも、仕事には“意図”も込めようよ、というのが僕の考えです。ではリリックビデオを面白くする“意図”とは何か…。ポイントは“自己言及性”と“オブジェ化”だと考えています。

まず自己言及性についてですが、面白いリリックビデオは“文字を使うことの意味を問う”作品であることが多いと思います。つまり「歌詞をモチーフとして使うことにどんな意味があるんだろう?」「歌詞が動くことで歌や映像で何を感じさせたいんだろう?」と、歌や歌詞における表現の仕方を文字を使って振り返っているほうが面白い作品なのではないか、ということです。

具体例を挙げます。まずはHaKU『everything but the love』(13)のMV。ディレクターは井口皓太さん、アートディレクターは大原大次郎さんです。この作品の何がスゴいかと言うと、文字が読める・読めないを行き交う構成です。カメラが3DCGで作られた文字の間をすり抜けて行くことで、言葉(歌詞)が意味や物語以外にも音楽のリズムやムードそのものを描いていることを表現しているんですけど、まさに自己言及性の高いMVでした。

また、BURNOUT SYNDROMES『文學少女』(15)のMVは僕が監督した作品なんですが、文字を分解・再構成することをテーマにしています。文字のパーツで別の文字を作ったり、実在する小説のシンボルを描くことで、言葉がイメージに変わる読書体験を表現しているんです。

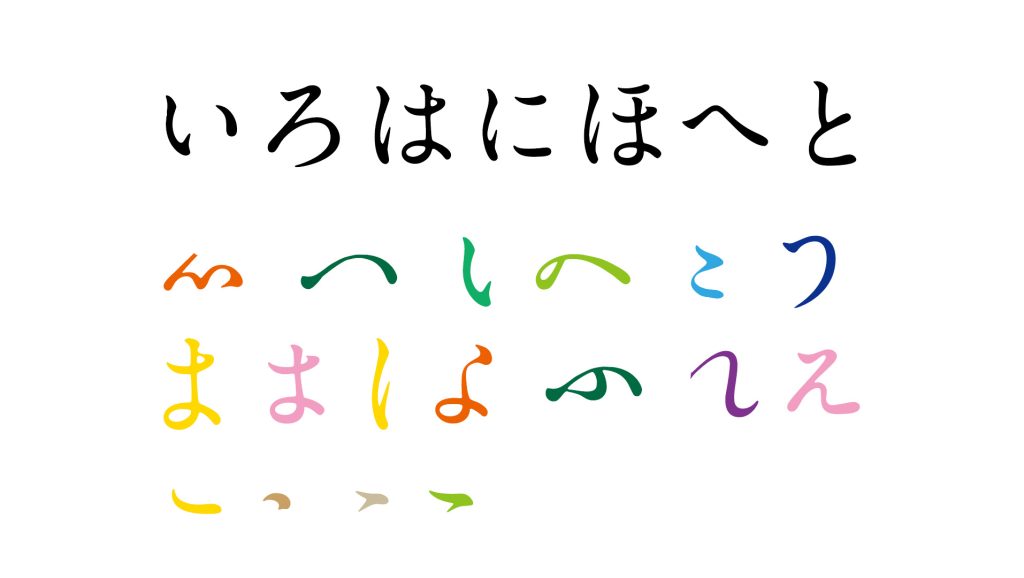

橋本 麦さんが手がけたMONO NO AWARE『かむかもしかもにどもかも!(imai remix)』(24)のMVも自己言及的な作品でした。特に文字が作られる構造を活かした動きが意識されていて、似たような形の文字がメタモルフォーゼすることで、早口言葉の持つ意味・無意味を行き交う疾走感をコマ撮りアニメで表現しています。

まとめると、自己言及性とは文字や言葉を使って言葉の意味を見直す、ということです。自己言及性を持ってMVを作ると、文字や言葉の面白さに気づいて好奇心をくすぐることができる、ということですね。

文字を素材そのものとして扱う ─ MILLENNIUM PARADE『GOLDENWEEK』MV

オブジェ化することで普段気づけないような文字や言葉の美しさを見出す

オブジェ化については僕の作品を例にしながら解説したいと思います。そもそもオブジェ化とは、日常で使われていたモノを芸術作品として見せるようにしたもので、マルセル・デュシャンの『泉(噴水)』のように、トイレという日用品を美術館に展示することでモノの社会的な意味をズラしちゃう表現です。もちろんデュシャン以外にも日用品を組み合わせてインスタレーション作品として発表するアーティストがたくさんいて、日本だと現代美術家の毛利悠子さんが有名ですね。

このオブジェ化によって、本来の使い道とは関係なく見せ方や組み合わせで“作品”になりますし(=アンチテクニック)、モノの意味がズレたり裏切られたりすることで意識や認識の改変が起きる、と。もっと詳しく言うと、オブジェ化によってモノから感じる人間のイメージや意識を操作する試みとも言えます…難解ですよね(笑)。

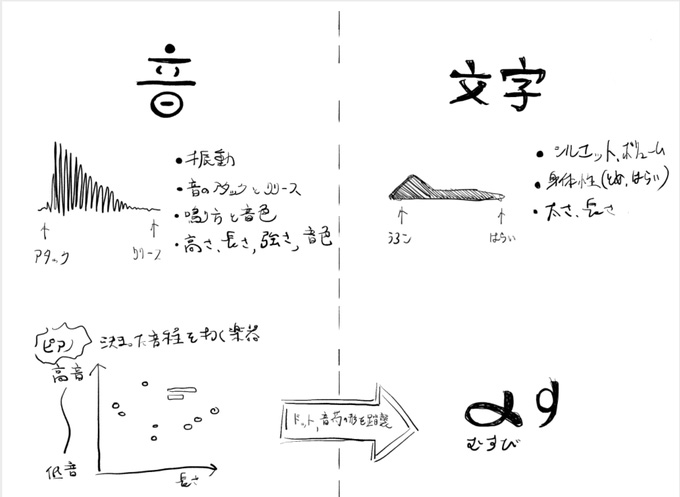

僕はこれを映像作品に落とし込んで、文字の本来の使い方をズラして“物そのもの”として捉えようとしたんです。バーチャルシンガー・花譜の『メルの黄昏』という曲のLiveステージ映像を作ったときは、文字を音符に役割をズラすことで歌詞の私小説的な世界に没入させるような表現にしました。具体的には楽器を演奏する際の身振りや音色のイメージから、文字のパーツ選びの基準にしたんです。

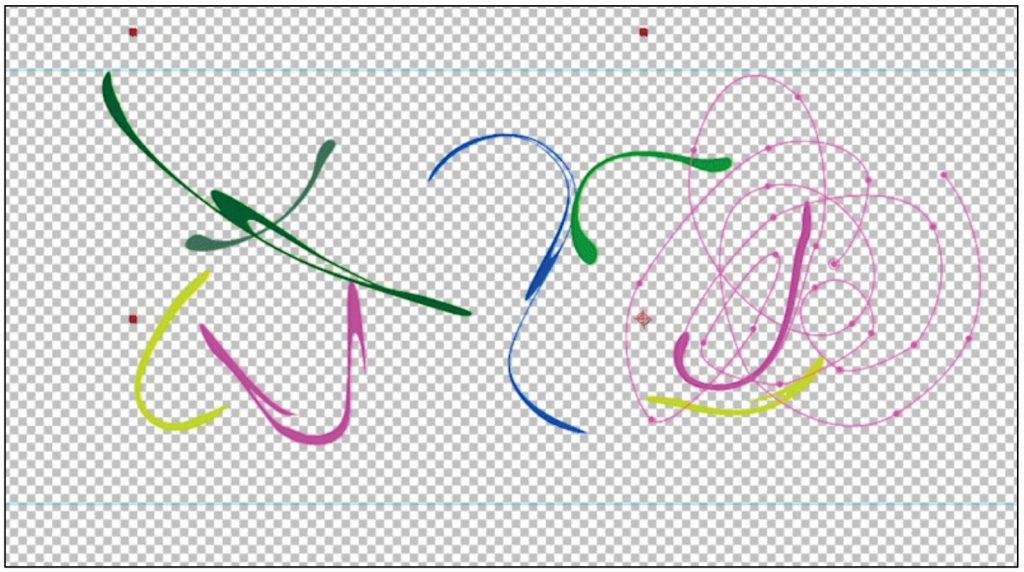

僕がモーショングラフィックデザイナーとして参加したMILLENNIUM PARADE『GOLDENWEEK』のMVでは、文字を素材そのものとして扱う試みをしています。作品の世界観は70年代の日本をイメージしているので、モーショングラフィックスもモダニズムとジャポニズムを融合を目指した田中一光や佐藤晃一をリファレンスとしたビジュアルが求められました。特に、佐藤晃一のポスターで散見される筆記的なストロークをフォントのエレメントを素材にして、スプラインアニメーションにすることで、明朝体の形そのものにトラディショナルなグラフィックデザインの意匠を感じさせつつも現代的なアプローチになるよう目指したんです。

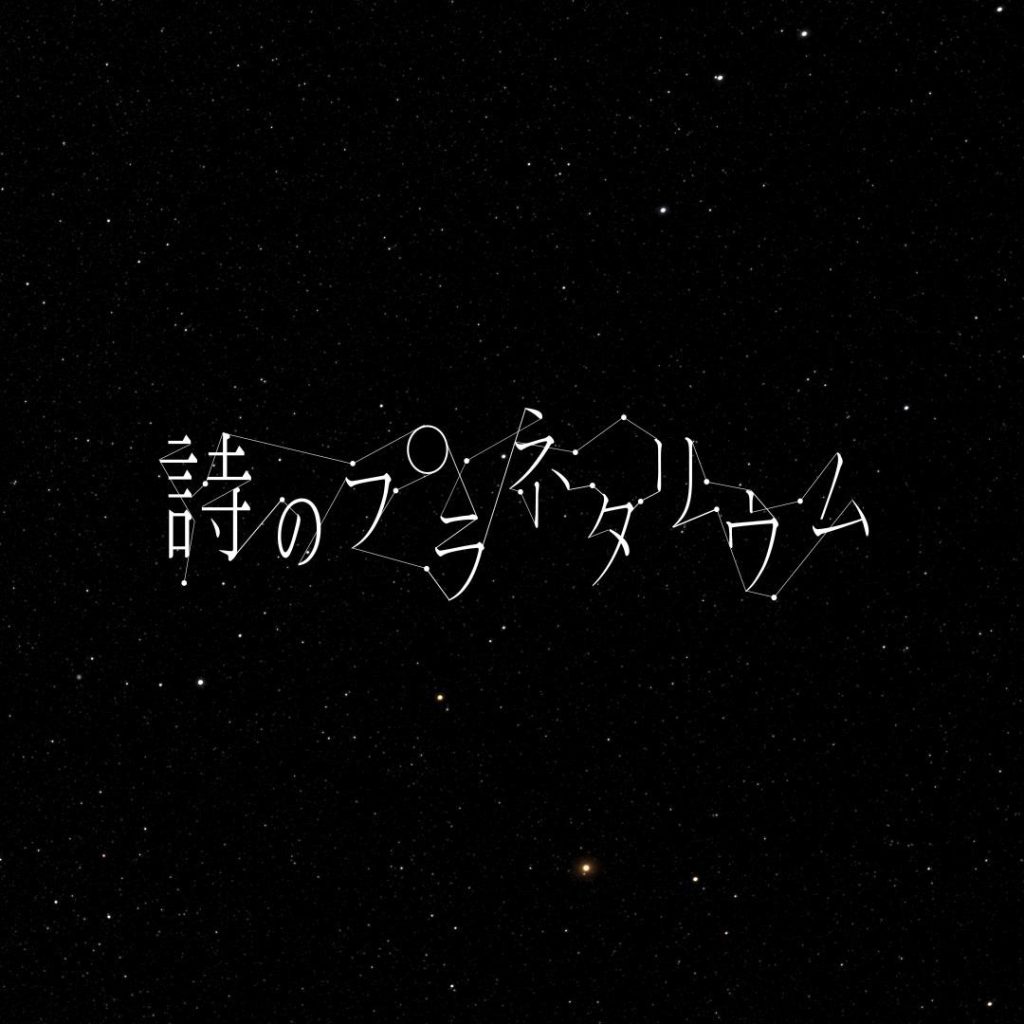

また、『詩のプラネタリウム』では文字の意味の再構成や問いかけを行っています。文字が崩れたり組み立つことで、言葉を情報以上に“感じるもの”として扱いました。『詩のプラネタリウム』については企画段階の思考プロセスからモーションの実践まで、本項で詳しく解説するので、よかったら参考にしてみてください。

これらの作品を見ていただくと分かりますが、オブジェ化することによって文字としての意味や関係を取り外し、普段気づけないような文字や言葉の美しさを見出すことができる、という効果があります。

詩という抽象的な表現から動きを考える

“言語という記号が体系化されたもの”であることを念頭に置く

文字の意味の再構成や問いかけを行う ─ 詩人・最果タヒの言葉を映し出す『詩のプラネタリウム』

星座や宇宙にまつわる詩を多く生み出してきた詩人・最果タヒの言葉が、満天の星空に瞬くプラネタリウム作品。詩の断片が星の間を駆け巡ったり、星座線の上で弾んだり…。書き下ろしを含む8篇の詩で「春夏秋冬と、遥か未来の星空」を紡ぐ。

詩:最果タヒ

デザイン:佐々木 俊

モーション:大橋 史

朗読:青柳いづみ

音楽:NETWORKS

銀河CG:ミハシ

制作:中川奈津子、太田垣百合子、菅原康洋、熊谷新子

企画・制作:テレビマンユニオン

制作協力:GOTO image works

配給:五藤光学研究所

©Tahi Saihate / TV MAN UNION / GOTO image works

『詩のプラネタリウム』制作における思考のプロセス

前提①:言語は意味を伝えるための「音」と「文字」が紐づいた記号である

詩という捉えどころが難しい表現に対して、大橋さんは文字・言葉という対象の構造を理解して制作していくことにした。

前提②:その記号が一定のルールに従って組み合わされたシステムが言語である

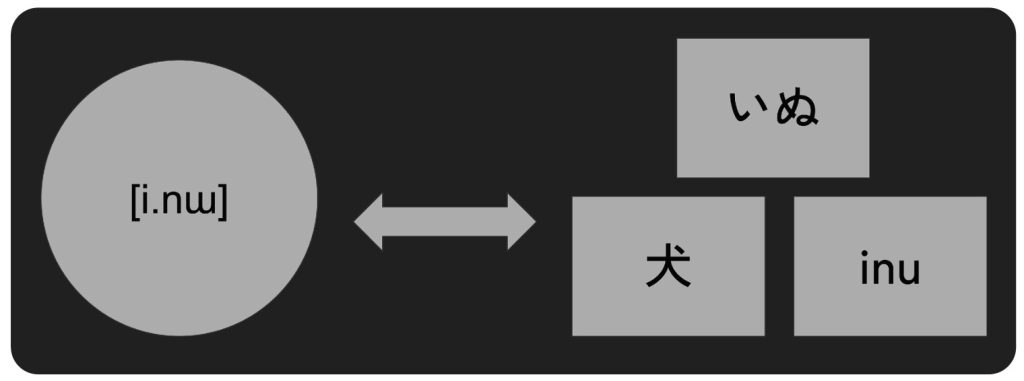

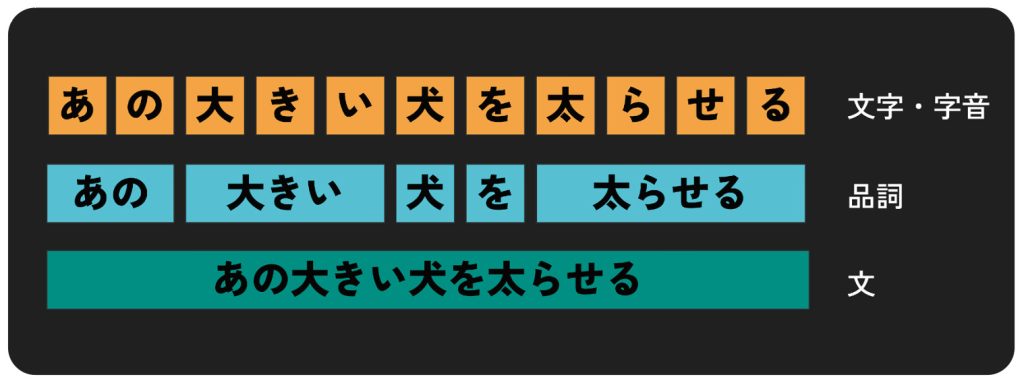

まずは「言語という記号が体系化されたもの」ということへの理解から。例えば[i.nɯ]という発音に対して「いぬ」「犬」「inu」という言葉が紐づいており、さらにそれらが「文字・字音」「品詞」「文」などの一定のルールに組み合わされているという構造や役割を意識した。

仮説:しかし、多くの人は言語のシステムそのものよりも、言語の背後にある体験やイメージに共感している?

実践①:文字を解体させる演出で“読むもの”と“感じるもの”を行き来する

実践②:「動詞」「名詞」「副詞」によって動かしの目的を意識する

実践③:センテンスの流れを見せた方が美しい場合もあるので注意

目指したのは言語の構造を意識しつつ、その背後にあるイメージを“感じさせる”映像。そのためには表現に余白が必要だが、これを実現するために大橋さんが意識したのが左の3つの考え方だ。

目標:“伝える”ではなく“感じさせる”ことで表現に余白を生むような作品に!

モーションの実践❶:文字を解体させる演出で“読むもの”と“感じるもの”を行き来する

朗読のリップシンクに合わせて文字がフェードするだけの場合

本編では採用しなかったモーション。文字がフェードするだけでも“情報を伝える”という面で考えれば充分な表現ではある。

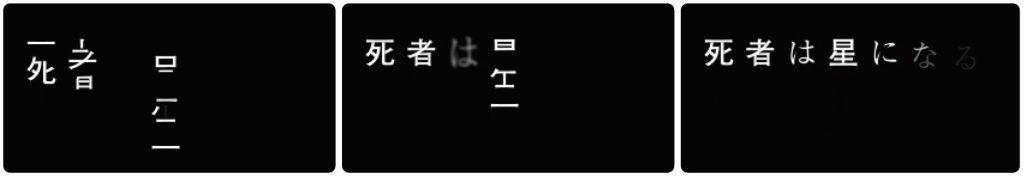

分解された文字が朗読に合わせて次第に形ができていく場合

文字がさまざまなモーションで形成されていく本編映像。情報の伝わり方に不明瞭さが現れるが、一方で感覚に訴えるようになっている。大橋さんは言葉の背景にある体験(例えば天体への憧れや死者を想う感情など)が浮かび上がるように工夫したという。

“不明瞭さを持ち込むことで詩の抽象性を際立たせ表現の余白を生む”

モーションの実践②:「動詞」「名詞」「副詞」によって動かしの目的を意識する

名詞を印象的に見せて世界観に没入させる(「死者は星になる。」の箇所)

名詞の「死者」と「星」はパーツをバラバラにして魂が天に昇っていくようなイメージで動かした。また、それらをつなぐ「は」「に」はだんだんと焦点が合うような動きにして上下左右に動きは抑えめにしている。動詞の「なる」の動きも抑えめだ。

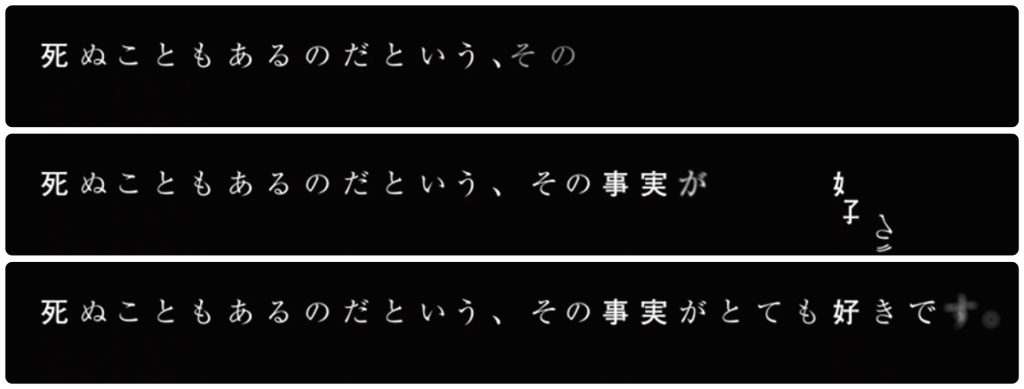

副詞が名詞を強調しているところは視線誘導(「死ぬこともあるのだという、その事実がとても好きです。」の箇所)

名詞を強調させる別のパターン。ここでは副詞「その」を右へ移動させて名詞「事実」を強調している。ここまでは基本的に上下の動きをメインにしていたが、「その」の移動だけ左右の動きにすることで、観客の視線を誘導する効果もあった。

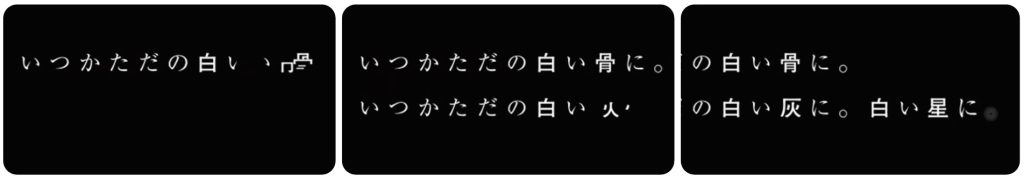

異なる名詞同士を紐づけるような動きをつくる(「いつかただの白い骨に。」の箇所)

印象的な言葉だった「骨」と「灰」は別々の動きではあるが、パターンとしては似たものにしている。しかし、「星」だけサラッと見せるという違うモーションにすることで、観客の期待をあえて裏切っているところもポイントだ。

モーションの実践③:センテンスの流れを見せた方が美しい場合もあるので注意

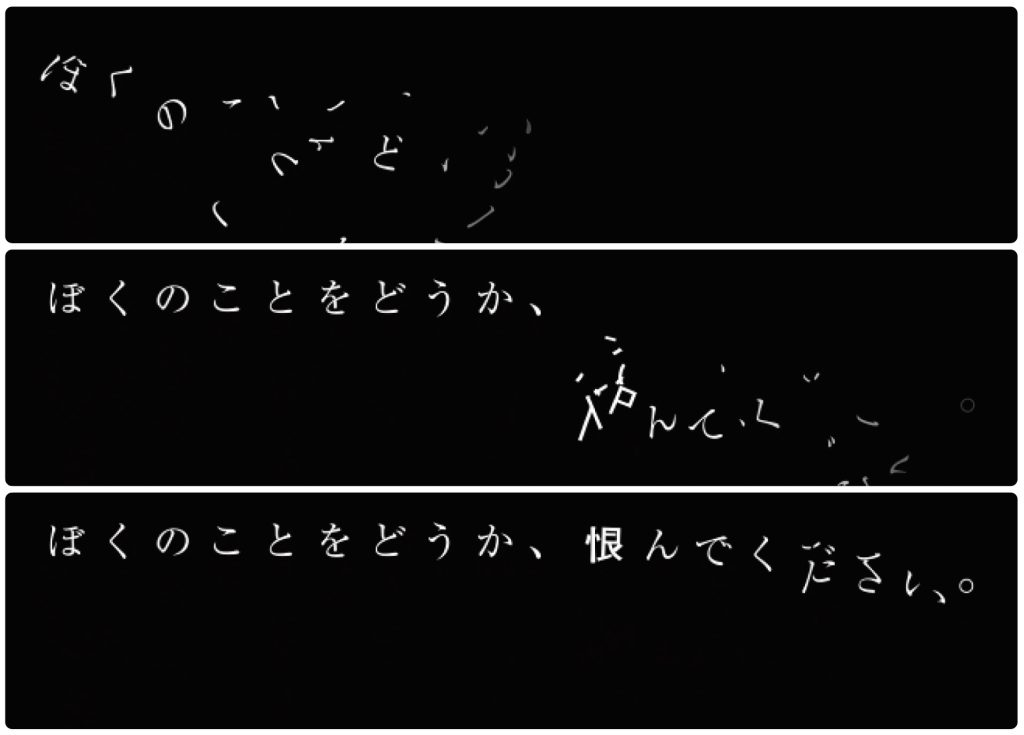

一語一語を強調しないことで他のセンテンスと差別化する(「ぼくのことをどうか、恨んでください。」の箇所)

詩の終わりに向かうセンテンスだったためモーションでも帰着感を演出。大橋さん曰く、チマチマとした動き作る以外にもサラッと見せほうが良い場合もあるそうで、他のセンテンスとの差別化という側面でもここでは複雑なモーションにしなかった。

『詩のプラネタリウム』に参加して改めて自分の“好き”に気づかされた

詩という抽象的な表現をプラネタリムという映像コンテンツにどう落とし込めばいいのか? 当初、デザイナーの佐々木 俊さんと僕は何かしらのイラストと文字を組み合わせることを想定していたんです。一方で最果タヒさんは星空に文字が浮いているだけのアンチビジュアルイメージの作品を想定していました。それでどこまで表現できるか不安ではありましたが、最果さんの言う通り、完成した星空と文字だけのプラネタリウムは、言葉にできない情緒を揺さぶられるようなものになりました。

具体的なイメージが不在ですから、文字の動きや朗読の音声のニュアンス次第で作品の佇まいが左右されます。つまり、自分で言うのもヘンですが、モーションデザインの役割がとても重要な仕事でした。プラネタリウム上で詩を動かすということ自体が難題なんです。テクニカルな部分では一画面に大量の文字レイヤーを管理するのが大変でしたし、デスクトップで作って巨大なスクリーンに投影したときのギャップが生じることも課題でした。デスクトップ上では何気なく見える小さなフレームイン・フレームアウトの動きが、巨大なスクリーンではとんでもない速度で文字が横断して見えるんです。実際のプラネタリウムで試写できる回数も限られていたので、ちょうどいい動きのニュアンスを掴むまでに時間がかかりました。

『詩のプラネタリウム』に参加してみて、詩を動かすために言語という抽象的な構造を捉えることも大変でした。言葉というのは体系化されたもので、そのメカニズムから詩を捉えて、映像としてどう感じてもらえるか、ということに苦心していたわけです。ただ、これは音楽を可視化するような試みに近かったのでは、と思います。今回解説していることを制作中に100パーセント考えていたわけではありませんが、少なくとも構造を捉えるという意識はハッキリとあったことを覚えています。

モーショングラファーと聞いて、みなさんがどういうものを想像するか分かりませんが、やはり音楽のような目に見えないものとの同期性を探求する職業だと思うんです。そういった抽象的なものを捉えることが僕らモーショングラファーの武器。詩というこれまた目に見えないものを表現するときにも役に立ったので、これが僕らのアイデンティティなんでしょうね。同時に、自分が所有している技術の最大効果を提示することが優れた表現になるわけではない、ということも再認識しました。やろうと思えばもっとテクニカルなこともできましたが、それは適していなかった、と。とはいえ、作品によっては技術を加えることで、かえって表現に余白が生まれることもあるので、判断は難しいところです…。

改めてそれを思い出すことになって、僕自身にとっても貴重な時間になりました。こういう目に見えない構造やオブジェの組み合わせによる効果を捉えることが、もともと自分は好きだったことにも気づきました。

余談ですが、『詩のプラネタリウム』が完成して1年後ぐらいに家族で旅行に行ったんです。そこは雪景色の中で本当に星空がきれいに見えたんですけど、「これを最果さんはやりたかったのか!」と納品したあとでそれに気づくという…(笑)。ただ、それに近いものが光学式のプラネタリウムでも体感できるので、機会があったらぜひ見てほしいと思います。