中・高・大と映画に明け暮れた日々。あの頃、作り手ではなかった自分がなぜそこまで映画に夢中になれたのか? 作り手になった今、その視点から忘れられないワンシーン・ワンカットの魅力に改めて向き合ってみる。

文●武 正晴

愛知県名古屋市生まれ。明治大学文学部演劇学科卒業後フリーの助監督として、工藤栄一、石井隆、崔洋一、中原俊、井筒和幸、森崎東監督等に師事。『ボーイミーツプサン』にて監督デビュー。主な作品には『百円の恋』、『リングサイド・ストーリー』、『銃』、『銃2020』、『ホテルローヤル』等がある。ABEMAと東映ビデオの共同制作による『アンダードッグ』が2020年11月27日より公開され、ABEMAプレミアムでも配信中。現在、NETFLIXでオリジナルシリーズ『全裸監督』シーズン2が配信中。2024年10月25日よりアマゾンPrime Videoで『龍が如く〜Beyond the Game〜』が全世界同時配信!

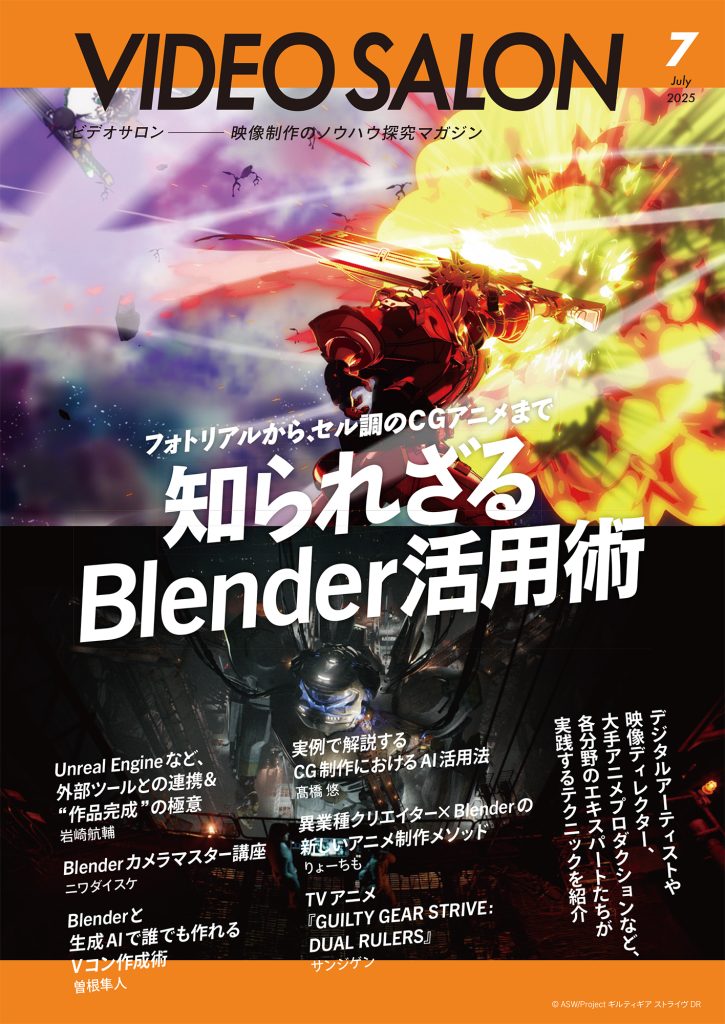

第123回 それから

イラスト●死後くん

____________________________

製作年 :1985年

製作国:日本

上映時間 :130分

アスペクト比 :ビスタ

監督:森田芳光

脚本:筒井ともみ

原作:夏目漱石

製作:黒澤 満子/ 藤崎貞利

撮影 :前田米造

編集 :鈴木 晄

音楽 :梅林 茂

出演 :松田優作/ 藤谷美和子 / 笠智 衆 / 小林 薫 / 美保 純 / 森尾由美ほか

夏目漱石の同名小説を、森田芳光監督が映画化。明治時代末期、裕福な家庭に育った代助は、親の援助で自由気ままに暮らしていた。ある日、親友の妻・三千代が生活に困っていることを知り、彼女への想いが再燃する。代助は三千代を救うため、家族との関係を捨てる覚悟を決めるが…。

__________________

2018年、7年前の周南絆映画祭で『それから』を映画館で久しぶりに観た。高校3年の時以来のスクリーン観劇だった。高校生の時には感じなかった映画の完成度の高さに僕は打ちのめされ、新たな感動と畏怖を得た。

100年前の明治文豪の筆使いが現代にも通じることに感心

小説といえば推理小説ばかりを偏って乱読していた僕は、高校3年時に校内の図書館で初めて手に取った夏目漱石の「坊ちゃん」があまりに面白く、続けて「こころ」 「それから」とタイトルに惹かれ読んでみた。荒唐無稽な愉快な「坊ちゃん」と違い、友人の恋人、妻を奪ってしまう主人公を静謐に語っていく100年前の明治文豪の筆使いが現代にも通じることに感心した。特に「食うために働くからしくじるのだ」 「誠は天の道なり、人の道にあらず」などと嘯く「それから」の主人公、長井代助の言動が印象に残った。

『家族ゲーム』のコンビが夏目漱石を映画化

そんな頃、映画で松田優作が代助役をやるという。監督は森田芳光。『家族ゲーム』のコンビがまさかの夏目漱石⁉ 何を企んでいるのか、確信犯達の高笑いが聞こえてくる。予備校帰りに名古屋の映画館に駆け込んだ。

高等遊民を気取る長井代助は30歳になっても働かず、親からの援助を受けて、読書や音楽会の毎日を過ごしている。東京帝国大学文学部卒の主人公を松田優作が静謐に演じている。心臓に手を当て鼓動を確認する登場シーンはいつか来る破滅への不安か。代助にとっての敵役、政略結婚を薦める父親役に笠智 衆。中学から大学までの同級生、経済学部卒の平岡常次郎に小林 薫。一版市民社会と非市民社会に生きる好対照の平岡と代助。ふたりが言う社会とは其々大きく異なる。

関西の銀行勤めの平岡が社を辞して妻、三千代と共に東京に借金を抱えて戻って来る。代助は高等遊民の生活を選び、平岡に三千代を周旋して独身生活を決め込み3年が経っていた。三千代役に藤谷美和子。学生時代から秘めた思いの代助が三千代を平岡から奪ってしまう物語。代助は何とも身勝手な男である。平岡は三千代を幸せにできないと代助は三千代を放っておけなくなる。

当時22歳の藤谷美和子に完全に魅せられてしまった

僕は当時22歳の藤谷美和子の三千代に驚愕した。代助に対する秘めた思い、はにかみの視線、細かな仕草にため息が出る。松田優作との長回しも臆すことない。今これができる22歳の女性俳優は果たしているのだろうか? と再見する度に思ってしまう。21歳でマイクを置いた山口百恵と『それから』の藤谷美和子は昭和藝能史双璧の至宝だ。松田優作を観に行った僕は藤谷美和子に返り討ちにあい、完全に魅せられてしまった。

タイトル『それから』がインポーズされる、三千代の一葉の写真が素晴らしい。映画のパンフレットの表紙にも使われているが、本当に明治時代に実在したのでは思わせる見事な、美しいポートレイトだ。タイトル字「それから」のオーバーラップがフィルム特有のオプチカル処理で表れる。うっすらと三千代の姿がスクリーンに残像を残し消えていく。監督のこだわりが伝わってくる。デジタル処理ではこのような奥ゆかしい処理がなかなかできず、いつも歯痒い思いをしている。

名匠達と仕事ができたことが誇りであり、財産だ

撮影・前田米造、照明・矢部一男、率いる撮影、照明部の仕事ぶりがすさまじい。電気が未だ整備されない明治末期、ランプの灯りがキーライトになる照明説計。美術は『野獣死すべし』の今村 力。平岡が代助宅を訪れるセット撮影の夕景シーン、ハイスピードの雨降し回想シーン、シュールな路面電車内のセット撮影。今まで見たことのない魅惑の場面が続く。録音は『幕末太陽傳』の橋本文雄。名著「ええ音やないか」は映画人必読本だ。賢将達を引き連れた天才監督の自信に満ち溢れたカットが数多羅列されていく。僕も助監督時代この名匠達と仕事ができたことが誇りであり、財産だ。

漱石の言葉を藤谷美和子が語る時、毎度胸が熱くなる

代助、三千代、平岡の心情に梅林 茂の名曲が寄り添っていく。原作の三千代の殺し文句「寂しくて仕方ないから、また来て頂戴……」をラムネを飲ませてから言わせる心憎い演出。三千代の震える声の息遣いがラムネの瓶で微かに反響される。この静謐な音を撮り逃さないセット撮影の緊張感を想像すると手のひらに汗をかく。

百合の花を挟んだ、代助と三千代の長芝居「仕様がない、覚悟しませう」という明治の人漱石が用意した言葉を昭和の人22歳の藤谷美和子が静謐に語る時、僕は毎度胸が熱くなる。

シナリオの筒井ともみさんと一度だけお会いしたことがある。足立 紳さんが『百円の恋』で菊島隆三賞をいただいた時の打ち上げ会場でお話を聞いたことがある。『それから』のシナリオ執筆時「漱石が側に降りて来て書いていたの」と語ってくれた。僕と足立さんを目の前にして「あなた達感じが良いから、大丈夫よ」とシャーマンのような筒井さんが言ってくれて僕達は恐縮した。筒井さんのお導きのおかげか何とかあれから10年乗り切っている。足立さんは破竹之勢での躍進を続けている。

「出て行け」という台詞が映画の最後の台詞

平岡から絶交され、親兄弟から絶縁された代助と病に倒れた三千代のそれからは描かれない。「出て行け」という笠智 衆の台詞がこの映画の最後の台詞だったと思う。風の強い道を行く代助の帽子が吹き飛ぶのかどうか? というところで映画が終わっていく。

原作では「焦げる、焦げる」と呟きながら、職探しに彷徨する代助の姿を漱石は書いてみせる。“代助は自分の頭が焼け尽きるまで電車に乗って行こうと決心した”と106年前に締めくくっている。電車勤めというのがこの時代から現代に続く会社勤めの象徴なのか。社会とはどんな時代でも我々が生きていく上で脅威であることには間違いない。

●VIDEO SALON 2025年7月号より転載