レポート◉平松正伸

協力:日本サムスン株式会社/ITGマーケティング株式会社 機材協力◉ソニーマーケティング株式会社、ブラックマジックデザイン株式会社

ソニーFX3シリーズのHDMI RAW出力がBlackmagic RAW収録に対応

HDMIからのRAW出力をBlackmagic RAW(以下BRAW)記録できる小型モニターBlackmagic Video Assist 12G HDRが、ソニーFX3シリーズ(FX3、FX3A、FX30)のHDMI RAW出力に対応した(それぞれのバージョンはFX3 Ver.7.0、FX3A Ver.2.0、FX30 Ver.6.0)。実はソニー側は2025年8月26日にリリースしたファームウェアアップデートで、HDMIからのBlackmagic RAW出力に対応していたのだが、Video Assist側も対応が必要だったようで、当初はBRAW記録をすることができなかった。これが11月4日にリリースされたVideo Assist 3.22 アップデートで、ソニーの該当カメラに対応。同じく11月4日にDaVinci Resolveも20.2.3をリリースし、Blackmagic RAW SDK 5.1にアップデート(これはソニーだけでなく、ライカなども含まれる)。やっとすべての環境が整い、ソニーFX3シリーズでBlackmagic RAW記録が活用できるようになった。

では、ソニーFX3とBlackmagic Video Assist 12G HDRを使ったBRAW収録はどのようなものか。5インチタイプのBlackmagic Video Assist5 12G HDRと組み合わせてその実態を見てみよう。

なお、HDMI RAW出力に対応したパナソニックS5IIX(DC-S5M2X)、シグマfp、富士フイルム X-H2の3つのカメラと、T7 Shield(2TBと4TB)、T9(2TBと4TB)の4種類の外付けSSDを用意し、Blackmagic Video Assist 12G HDR (5インチモデル)でBlackmagic RAWの収録テストを行なった模様はこちらから

今回もSamsungの協力によりT7 Shield(2TB)、T9(4TB)の2種類の外付けSSDを用意し、Blackmagic Video Assist 12G HDR (5インチモデル)で実際に収録を行なったのだが、今回はFX3で一番データ量が多いであろう4240×2392 59.94p で収録を行なった。これまでBlackmagic RAW収録に対応したカメラの多くが、29.97pまでだったが、FX3は59.94pと倍のフレームレートが出せる。単純にストレージにかかる負荷も倍になることが想定され、圧縮率の低い高画質設定でストレージ容量一杯まで収録が完走できるかがテストのポイントとなる。

※ソニーFX3の場合、DCI 4Kモード(17:9)も3840モード(16:9)のどちらもBRAW出力は横解像度は4240と一緒で、縦解像度のみが異なる(2240か2392)ため、収録は3840 59.94pモードで行なった。

事前のセッティング

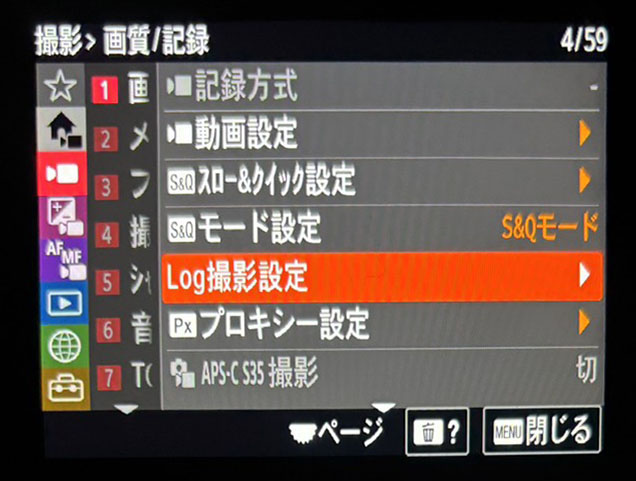

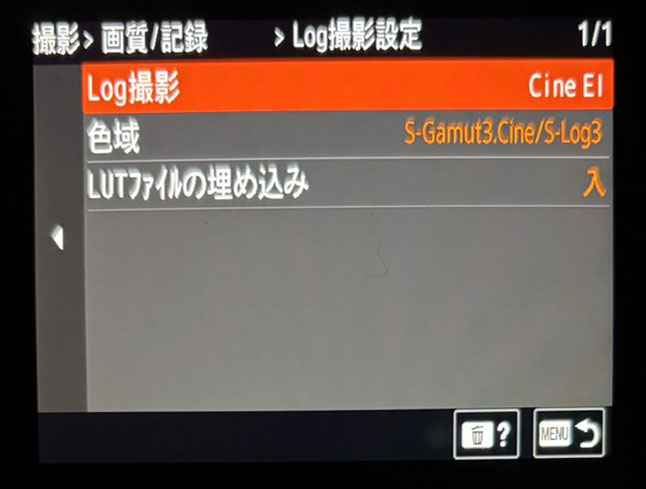

まずは事前のセッティングから。FX3の場合、外部出力設定の前に、Log収録モードにしておく必要がある。これはHDMI RAW出力はLog収録モード時のみだからだ。制限と言うよりもダイナミックレンジ優先のモードでRAW出力するためではないかと想定される。Menuボタン→撮影→画質/記録→Log撮影設定で、Cine EIなどのモードを設定しよう(Logであれば、モードは問わない)。

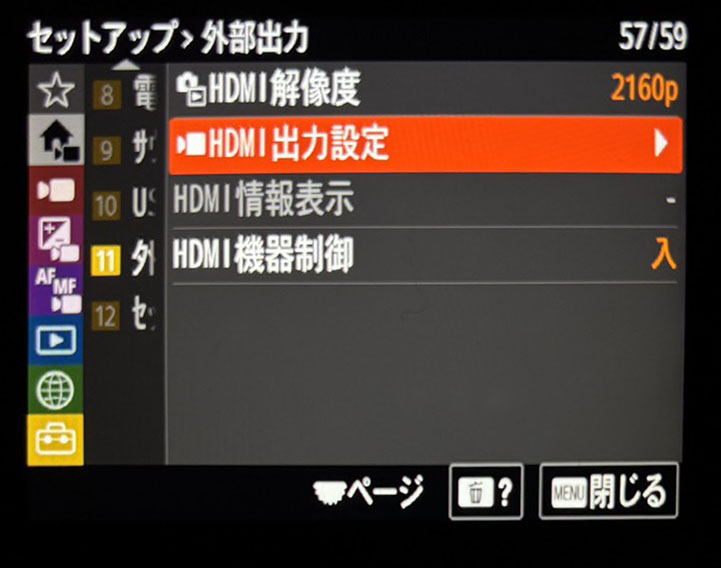

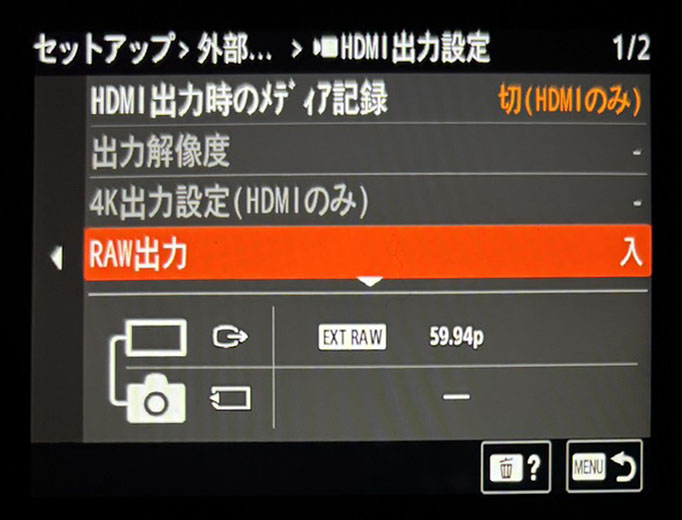

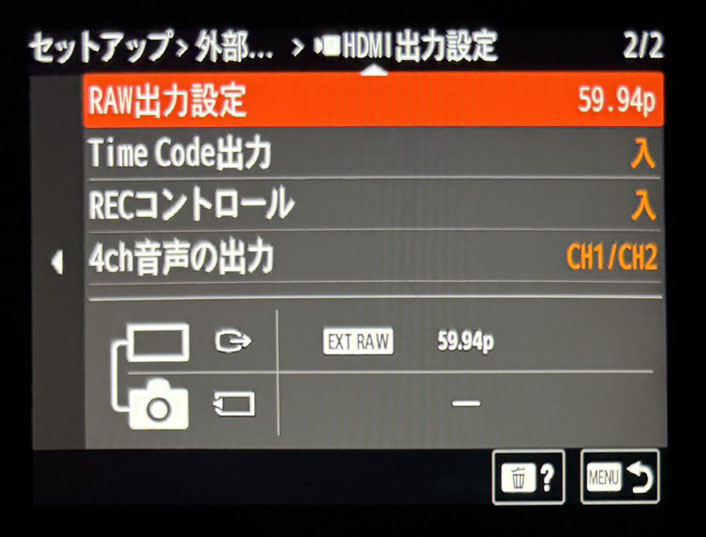

次に、Menuボタン→セットアップ→外部出力→HDMI出力設定の画面で、RAW出力を選択し「入」に設定すればHDMIからRAW出力が開始されるが、もう一工夫、HDMI出力設定画面で、下ボタンを押して次の画面に移ると、Time Code出力とRECコントロールの項目が表示される。ここを両方とも「入」にしておこう。これでFX3のRECボタンを押すと同時にVideo Assist側も収録を開始するし、タイムコードも同期する。

FX3からのRECボタン連動は、Video Assist側も「収録」メニュー内の「トリガー収録」を「ビデオ開始/停止」に設定する必要がある。この連動機能をオンにしておくと、FX3側の内蔵メモリーの有無に関わらず、RECボタンで連動するので便利だ。

テスト結果

テスト結果は、収録は全て完走。T7 Shield 2TB/T9 4TBともに、固定クオリティーのQ0+4240×2392 59.94pの連続収録をこなした。総収録時間は、2TBで約1時間45分。4TBで約4時間20分となった。

| SSD | 容量 | 記録モード | 記録時間 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| T7 Shield | 2TB | C0 4240×2392 59.94 | 1:46:19:39 | 1:45:21:40で分割 |

| T9 | 4TB | C0 4240×2392 59.94 | 4:24:26:17 | 1:45:21:40、3:30:43:16で分割 |

補足となるが、Video AssistによるBRAW記録に関しては、29.97p収録時は、約3時間27分から28分程度で、自動的にファイルが分割されたが、今回の59.94p収録時は、1時間45分程度で自動的に分割され、29.97p時の半分の時間となることも確認できた。

注意点

グレーディングの自由度を高めるBRAW収録だが、注意点もある。まずはカメラ内レンズ補正機能が働かないこと。Eマウントは純正レンズを中心に収差補正データを持っており、歪みを自動補正するのだが、RAW収録時はこの補正が働かない。ズームレンズなど補正量の大きいレンズを使うと、カメラ内部収録と思わぬ差が出る場合があるため、事前にチェックしておくことをお勧めする。

もう一点はFX3でBRAW収録した際の固有の制限だが、DaVinci Resolve上での「カメラRAW」での調整についても、現状では露出しかパラメータを変更できない(他の設定項目はグレーアウトして変更ができない)。他のRAW収録時の自由度を知っていると物足らない部分があるのは正直なところだ。

あえてVideo Assist+SSDで収録する意義

さて、最後にカードメモリースロットをふたつ持つFX3で外部収録をする意味について考察してみたい。単にバックアップという意味であれば、カメラ単体で完結するといえるが、あえてVideo Assist+SSDで収録する意義としては、個人的にはワークフローの即時性にあると考えている。SDカードにしろ、CFexpressカードにせよ、収録後編集しようとすると、PC内蔵or接続されている記録媒体へコピーしてから編集作業を開始することになると思う。これは、再度撮影に使い回したいため、という心理的なものもあるが、カード容量による制限もある。今回のように2TBや4TBのSSDに収録すれば、そのSSDをPCやMacに接続して即編集ソフトを立ち上げて編集を開始できる。プロジェクトはもちろん中間ファイルの生成もSSD内で行うことも躊躇しないだろう。カメラ内蔵のカードをバックアップとして扱えるので、PC側の空き容量を気にせず即編集したい場合の心理的余裕は大きい。これは今回テストしたBRAWに限らず、ProResなどでも同様である。収録フォーマットの選択肢が増え、活用範囲が広がったことはユーザーにとっては朗報だ。

最後にT7 ShiledとT9の違いについて触れておきたい。T9はUSB 3.2 Gen 2×2接続接続に対応している。PC側がUSB 3.2 Gen 2×2接続に対応していればT7 Shieldと比較して理論上倍速のアクセスが可能になるため、編集時のレスポンス含めて有利だ。これはPC側の対応も必要なため、自身のPCが対応しているかを確認して選択しよう。

Samsung Portable SSD T7 Shield(2TB)

https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y1P5D12/ (Amazonサイト)

Samsung Portable SSD T9(4TB)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK898LV7/ (Amazonサイト)

Sony FX3

https://www.sony.jp/pro-cam/products/ILME-FX3A/ (メーカーサイト)

Blackmagic Video Assist 5 12G HDR

https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/blackmagicvideoassist (メーカーサイト)