“Cinema×Art×Storytelling”デモンストレーション

① カラーグレーディング

ここからは私がよく使っている、6つの映像制作テクニックを紹介していきます。言うまでもなく、いずれも生成AIを利用しなくてもできるものですが、「こうすればAIでも同じことができるのか」的な参考にしていただければと思います。今回はいずれのテクニックでもMidjourneyなどで生成した静止画もしくは動画を素材にしています。

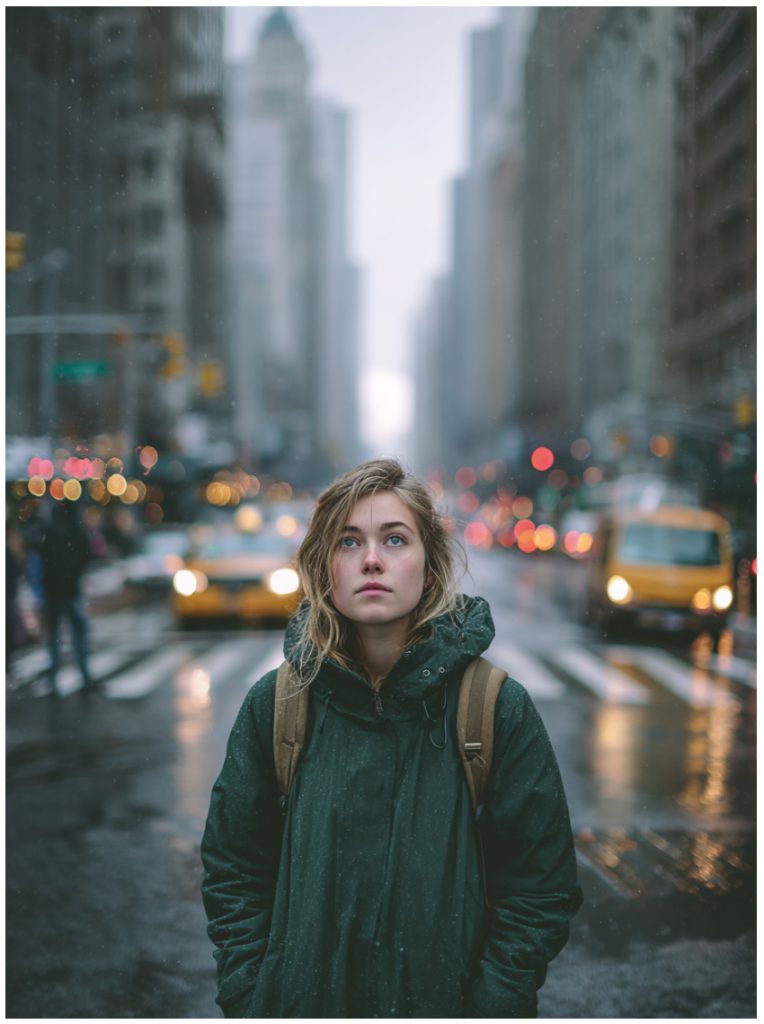

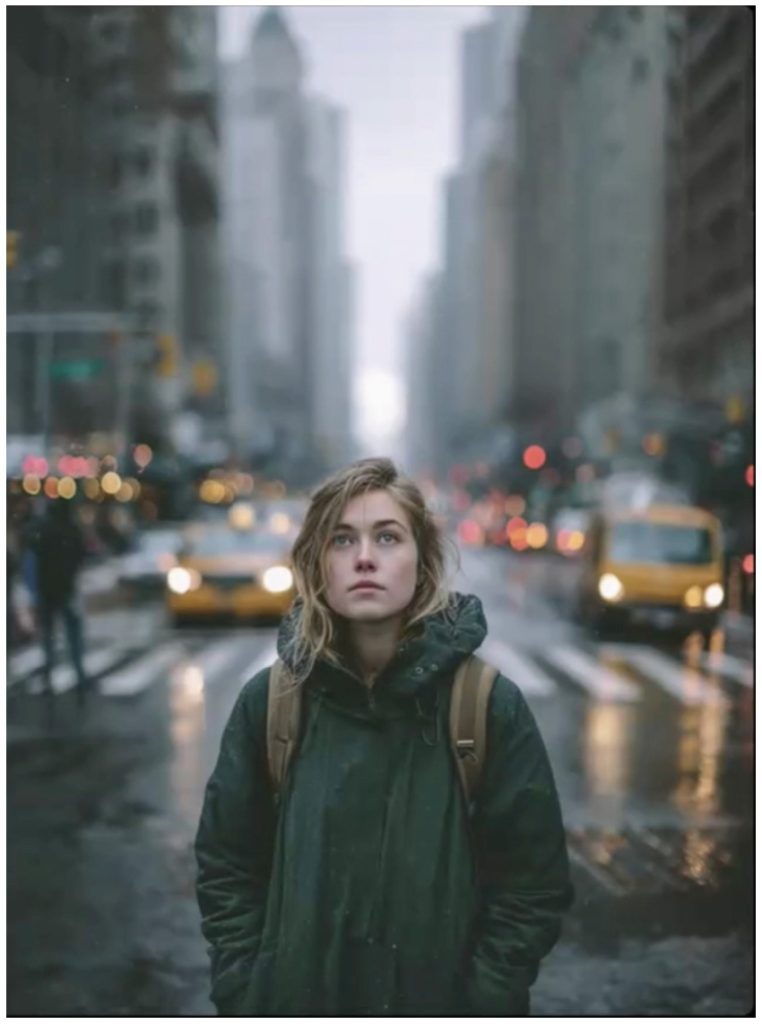

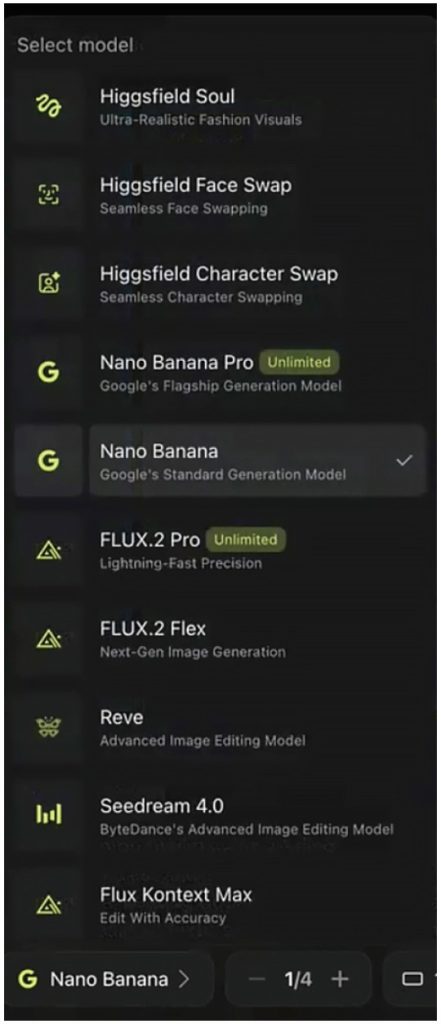

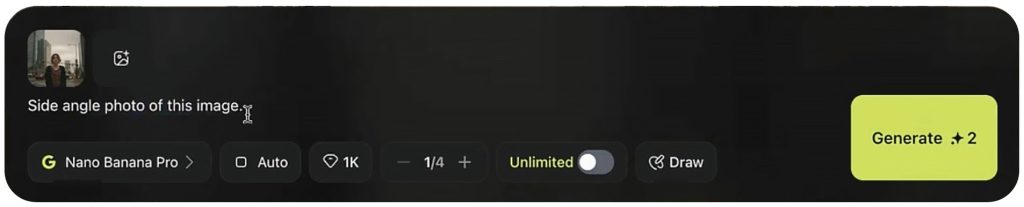

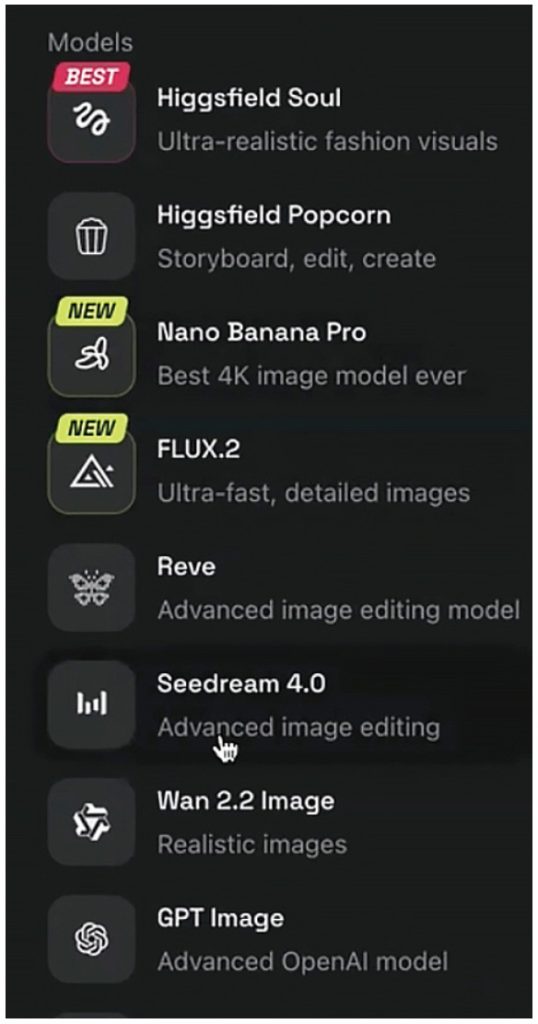

ひとつ目は「カラーグレーディング」です。今回はHiggsfieldで行います。Higgsfieldはシネマティックな静止画と動画の生成に定評があります。有料プランには、Nano Banana(Pro)やSeedreamなどのモデルが使い放題(Unlimited)なものもあるので、私のように何度もトライ&エラーを重ねる人にはオススメです。

同じプロンプトでもAIモデルによって結果が変わります。例えばNano Bananaは元素材をできるだけ忠実に加工する傾向にあります。それに対してSeedreamは、もっと自由にアレンジする印象です。たとえ同じAIモデルでも、毎回少しずつ結果が変わります。手軽に試せるのが生成AIの利点ですが、自分の中でつくりたいイメージをできるだけ明確にしておくことが大切だと思います。

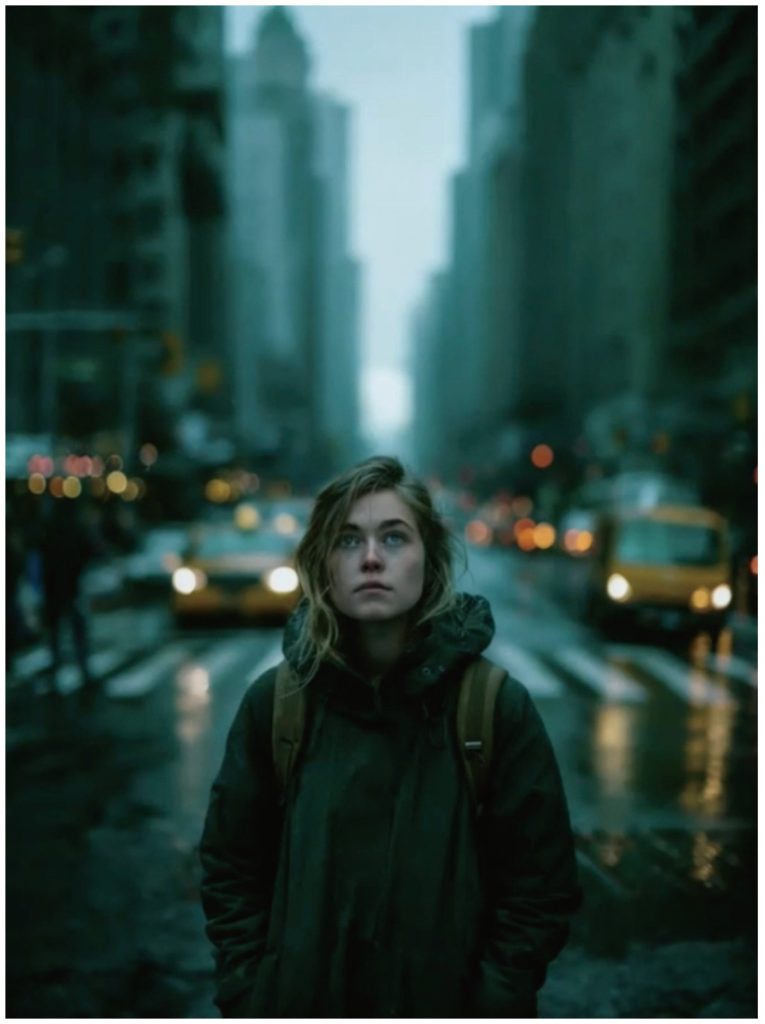

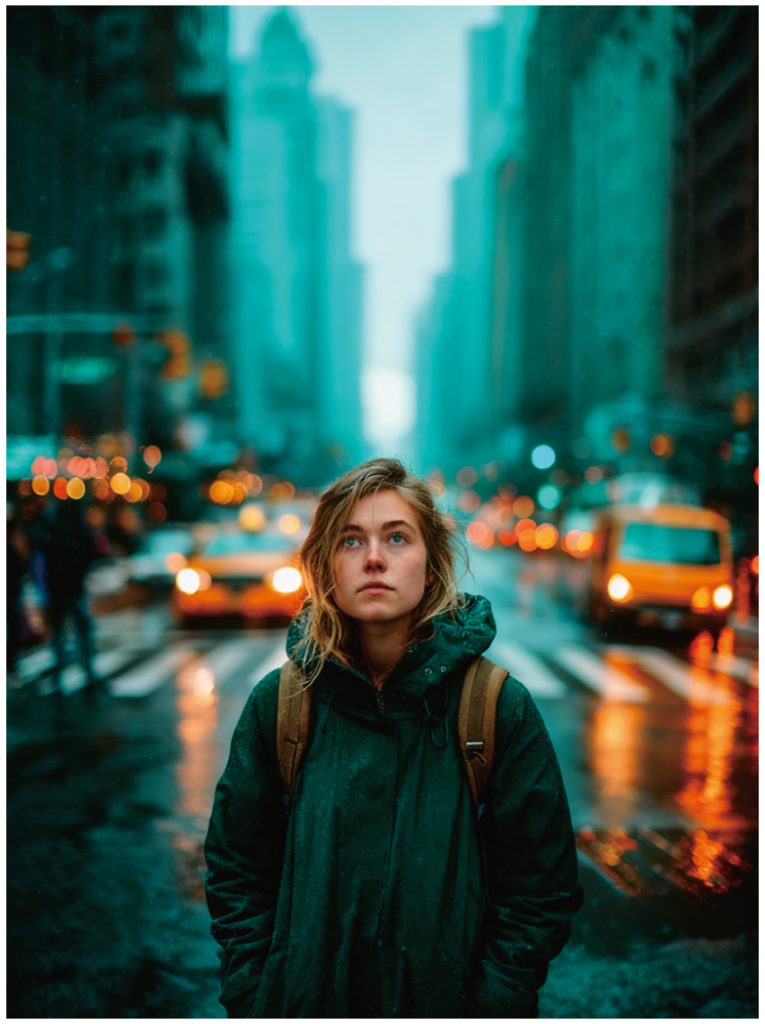

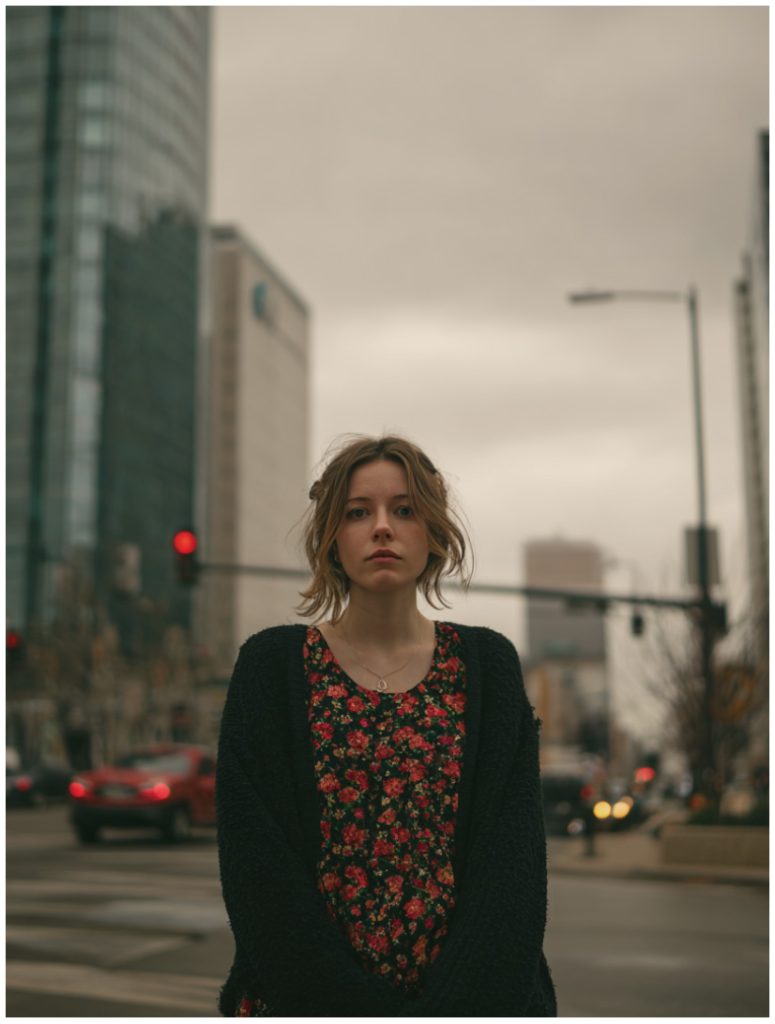

② 被写界深度コントロール

ふたつ目は「被写界深度」です。自分で実際に撮影した場合、被写界深度は使うカメラやレンズの仕様に縛られますが、例えばパンフォーカスで撮った動画に対してAIで後から被写界深度を加えるといったことが可能です。

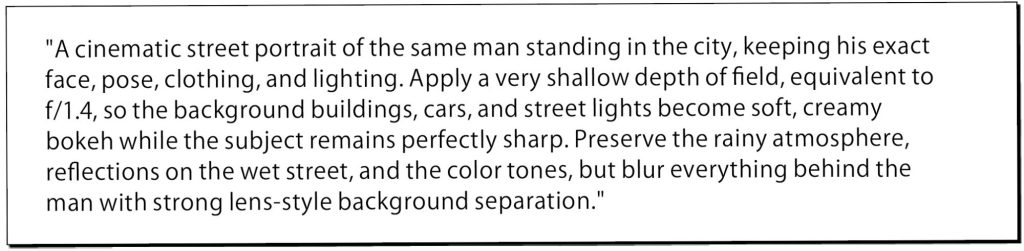

先ほどまずはプロンプトの作成と説明しましたが、私はChatGPTを使うことが多いです。プロンプトは英文で作成するため、「和訳もつけてください」といった一文を添えるとプロンプトを修正したいときに便利ですよ。

作業手順は、プロンプトを作成して、その表現に合っていそうなAIサービスで実行するという、いたってシンプルなもの。手軽に試せるのが生成AIの利点ですが、自分の中でイメージをできるだけ明確にしておくことが大切です。今回は「F値を1.4」と指定しましたが、下図の通りモデルによって結果に違いがあります。こうしたとき、実際にカメラで撮影した経験や知識を活用すれば、F値を正しく反映できるのでリアリティのある結果を得やすくなります。

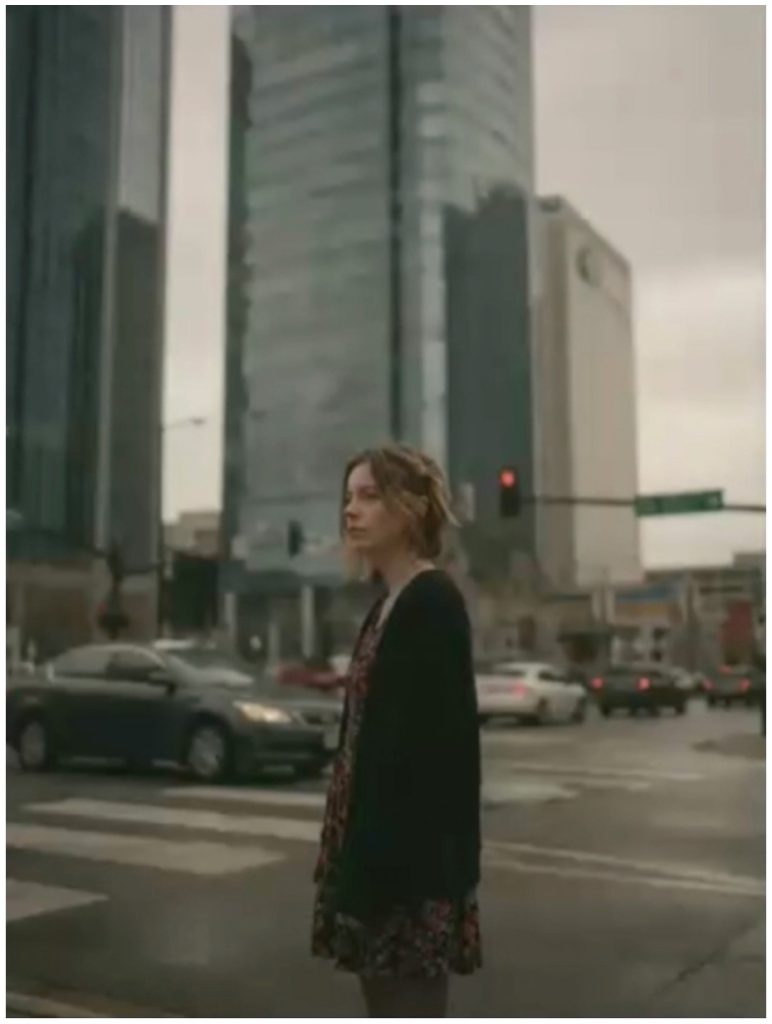

③ フォーカスコントロール

3つ目は「フォーカスコントロール」です。今回は手前に立つ女性に焦点が合っている画像を素材にして、奧の男性に焦点を切り替えてみます。AIは毎回結果が変わるため、もし静止画を作りたい場合は、I2Vなどで動画として生成して、そこから特定のフレームを利用したほうが効率良くイメージに合った結果が得られると思います。作例には、Klingを利用しました。

動画の場合、フォーカスだけ制御したいとしてもカメラワークやフォーカスが合った後の男性の表情が意図したものではない場合があるので、やはりトライ&エラーを重ねることが大切です。ちなみにRunwayは、生成した動画自体を編集することができます。

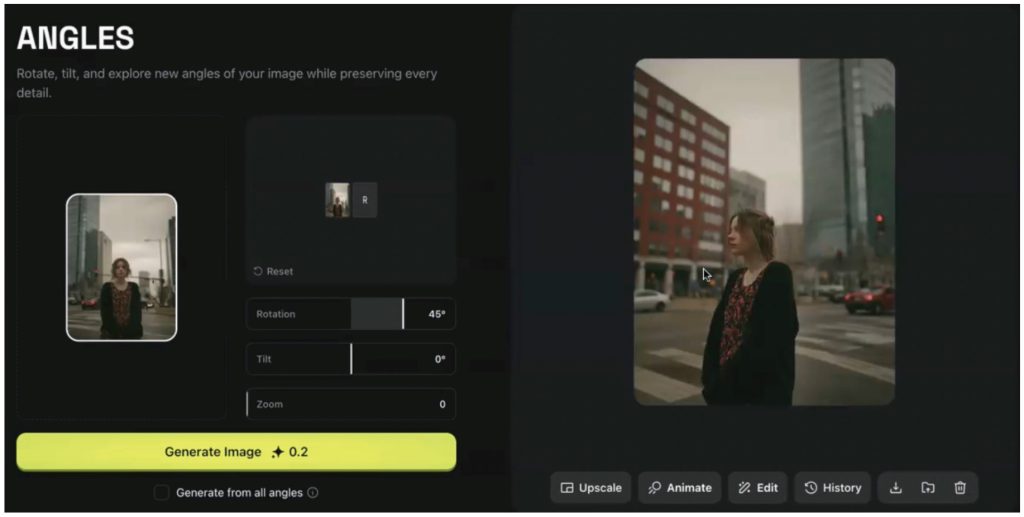

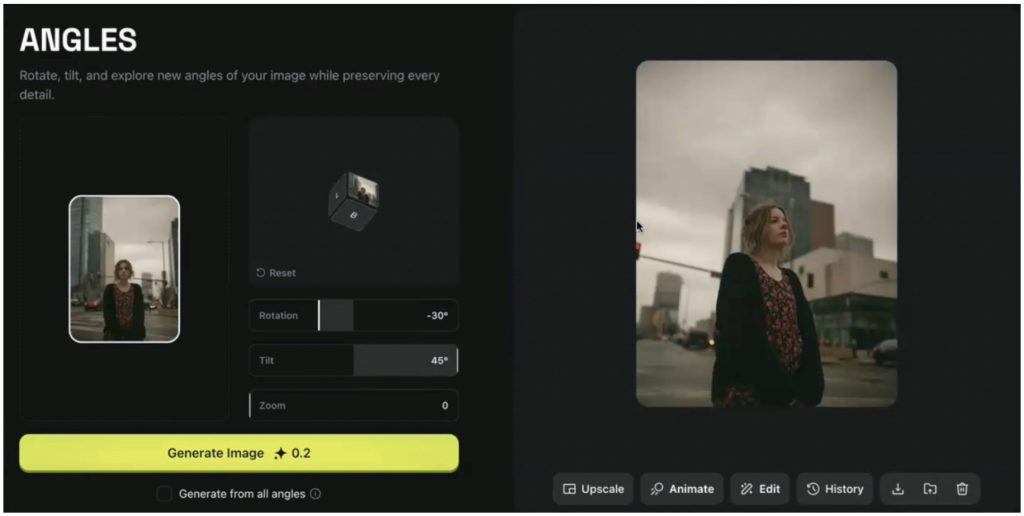

④ 異なるアングルの生成

4つ目は「アングルの変更」です。こちらもプロンプトから生成することもできますが、最近のAIサービスには静止画や動画の生成を効率的に行うための機能が増えています。今回は、Higgsfieldの「ANGLES」という機能を利用しました。ANGLESでは、回転(Rotation)、傾き(Tilt)、画角の変更(Zoom)を数値で指定することもできます。

別の手法では、Klingは素材をアップすると[プロンプト辞書](あらかじめ用意されたプロンプトを一覧から選んで挿入できる補助機能)に「カメラが右にパンし、下に傾く」「カメラが周回する」といったプロンプトの候補が表示されるので、直感的に作業できます。

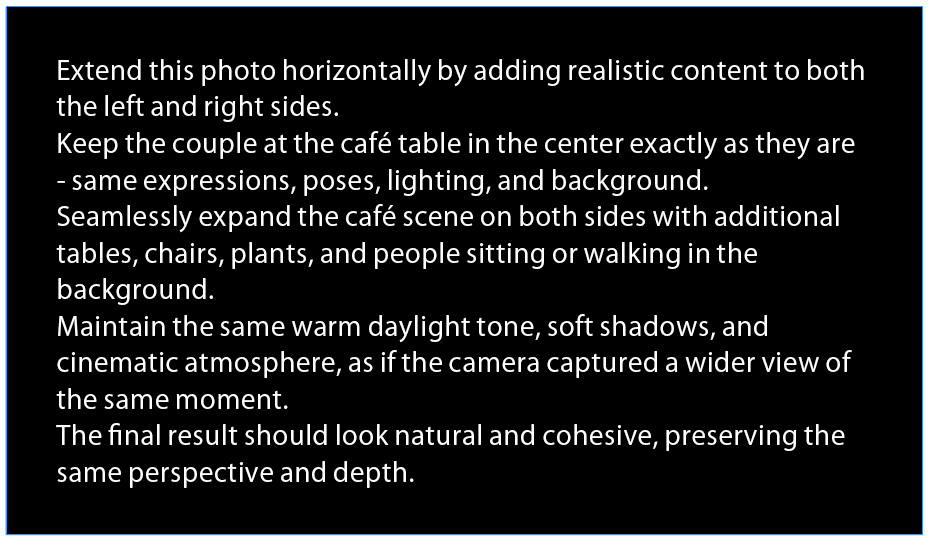

⑤ 画像の拡張

5つ目は「画像の拡張」です。こういった処理はAIがわりと得意なものだと思います。縦長映像を横長に変換するようなケースでも、周辺の画をAIが推測して補うことにより、自然な広がりを持った映像へと整えることが可能です。作例では、Higgsfieldを使って9:16の縦長の素材の両端を拡張して16:9の画像に加工しました。

こちらも毎回得られる結果が変わります。作例は右記のプロンプトの結果ですが、再度実行したら右側は広場ではなく、店舗が続いているように生成されました。つくりたいイメージが明確にある場合は、プロンプトの記述を詳細にしていくことが有効だと思います。

⑥ VFX表現

そして6つ目は「VFX的な加工」です。煙や光、粒子、環境効果などの要素を追加したり、既存の映像に質感や動きを補完することで、作品の没入感や表現の幅を高めることができます。

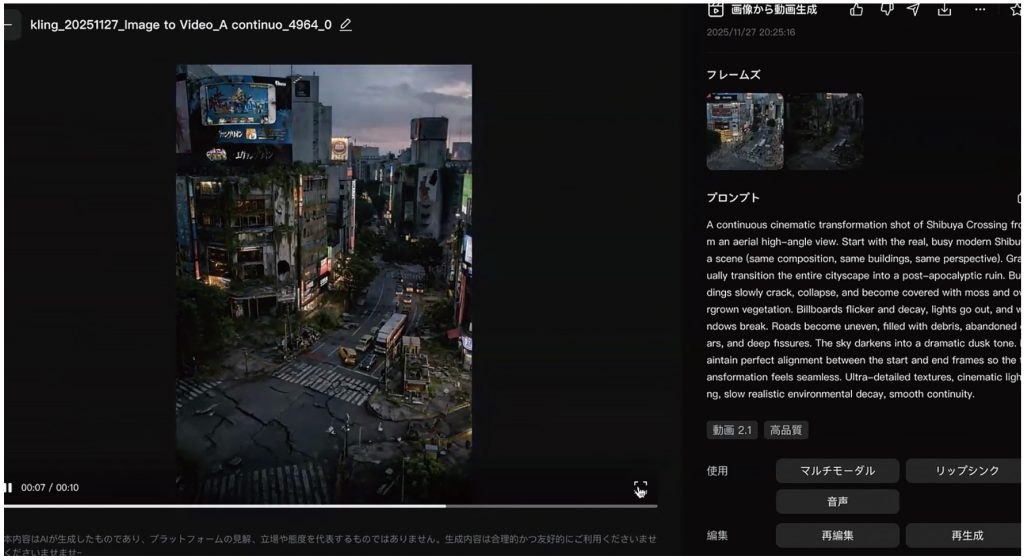

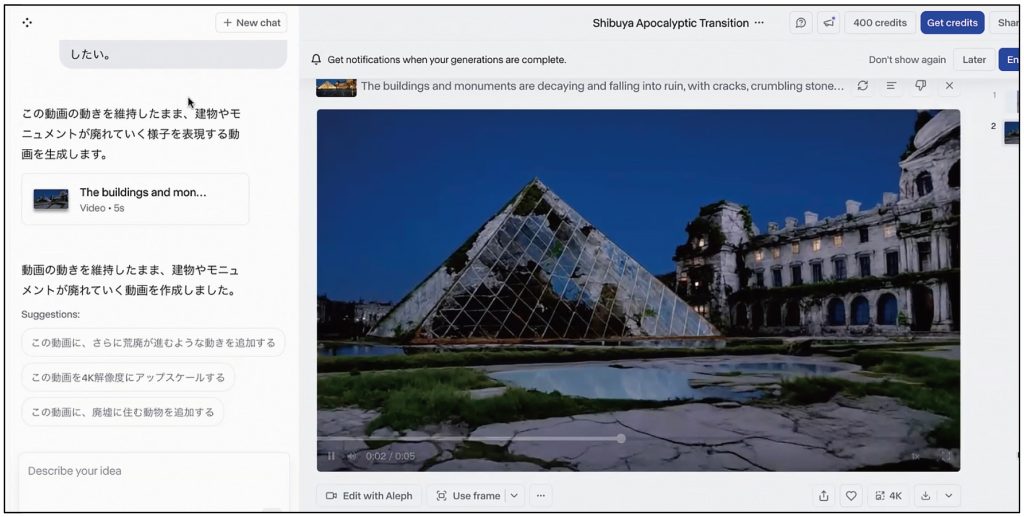

作例ではHiggsfieldを使って、渋谷駅前のスクランブル交差点の夜景を廃墟化しました。さらに、この結果と元素材を使ってKlingでStart & End Frames機能を使って動画にするとタイムラプス的な表現をつくることも可能です。

VFX的な加工の場合、有名な映画監督や作品名をプロンプトに入れたくなる人もいるかもしれません。その場合は固有名詞をプロンプトに入れるよりも、イメージに近い画像を使ってI2Vで生成したほうが確実だと思います。

TIPS 1:自分好みにカスタマイズ

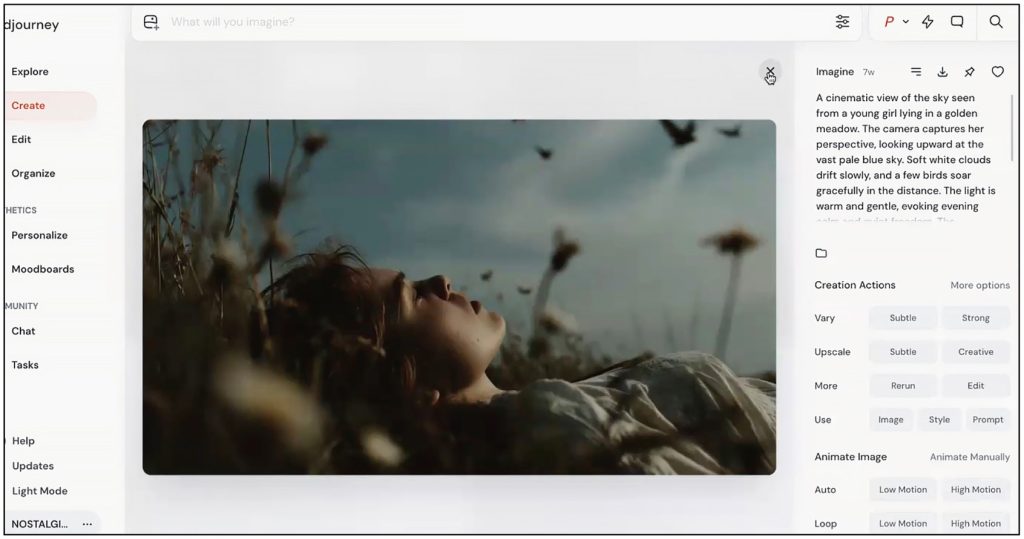

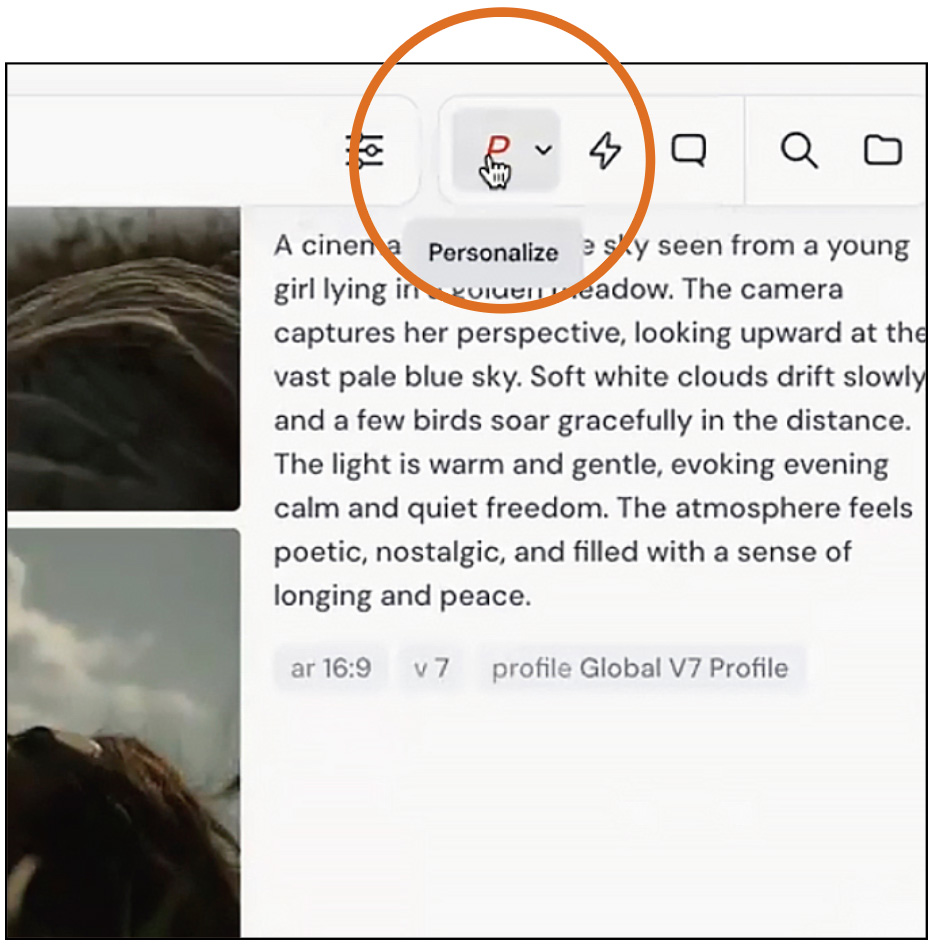

最後に僕がよく使うふたつのTipsを紹介します。まずは、カスタマイズ。作りたい表現がある程度定まっている場合、どのAIサービスでも使えば使うほど、自分好みにチューニングされると思いますが、例えばMidjourneyには「Personalization」という機能が用意されています。これを使うと、ユーザーの好みを学習してプロンプトで細かく指定しなくても画像生成をカスタマイズしてくれます。使い方は、プロンプトの最後に「–p」というパラメータを加えるか、UIの「P」マークをアクティブにするだけで利用できます。なお利用するには、左側のサイドバーから[Task→Rank Image]で自分が好きな画像を回答(2025年12月時点では200回)する必要があります。

TIPS 2:一貫性を保つために

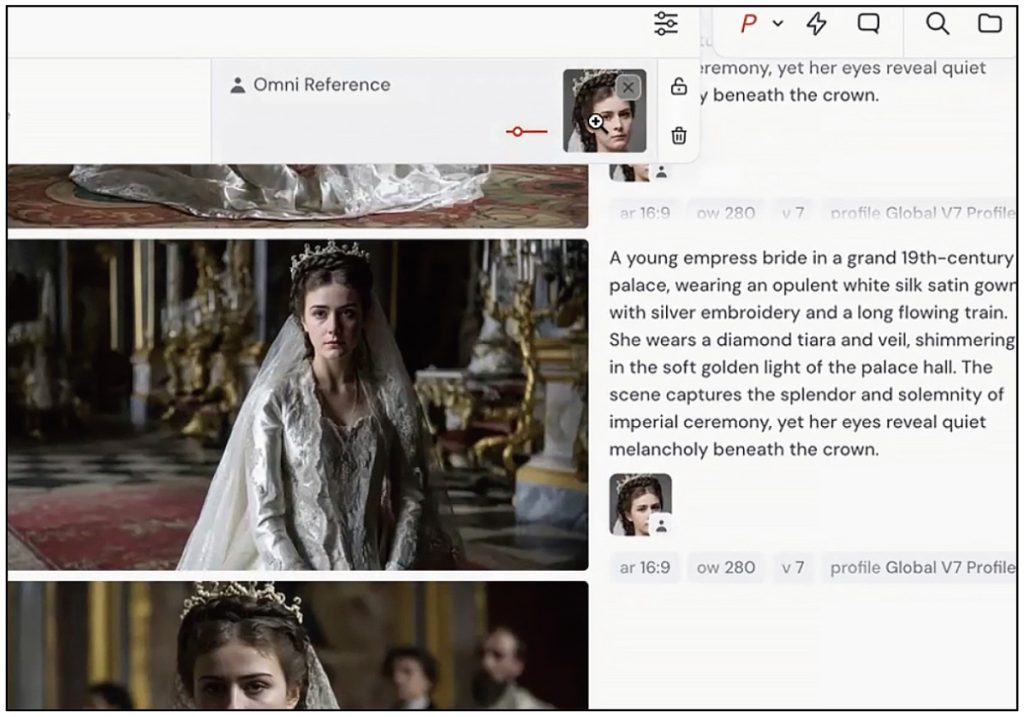

特定のキャラクターで、色々なシチュエーションの静止画や動画を作りたい、同じシーンの別アングルを作りたいといった場合、キャラクターの一貫性を保つ必要があります。Midjourneyには、「Omni Reference」という機能で、人物やオブジェクト、ロゴなどを参照画像として指定することができます。『A Day in the Life of Sisi』の制作にも利用しました。

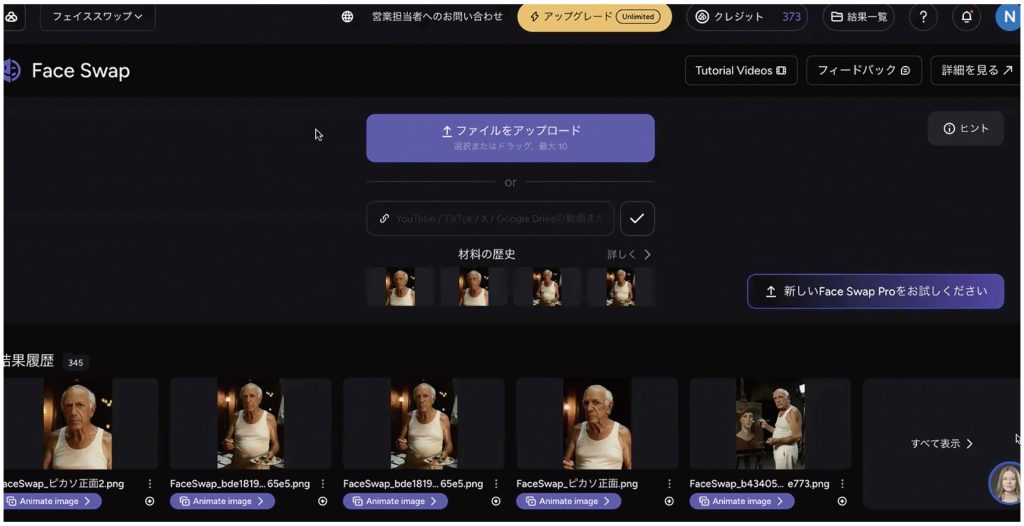

人物の顔であれば、AKOOLなどに実装されている「Face Swap」機能で、気に入ったシーンに対して顔の部分だけ置き換えることができます。ディープフェイク技術を利用したものですが、こうした機能を使う場合でも満足した結果が得られない場合、プロンプトや設定を少しずつ調整しながらトライ&エラーを重ねることが大切です。

撮るから想像するへ

いかがでしたか? 少しでも皆さんにとって有益な情報をお伝えすることができたのなら本望です。最後に私が考える、AI時代のクリエイターの生き方を述べさせていただきます。

AIの力が広まりつつある今、ある程度のクオリティの映像なら誰でもつくれる状況に近づいています。こういった流れの中で残っていくのは、その人がどのような世界を思い描き、世の中の事象をどのように感じ取っているのかという部分です。いわば、他と入れ替えのきかない個人の世界観が、作品を支える軸になっていくでしょう。

AIによって技術的なハードルが下がり、頭の中で浮かんだイメージをすぐ形にできるようになったことで、問われるポイントは「何を描くのか」に移っていくでしょう。技術的な特別なスキルよりも、自分がどのようなものに心を動かされるのか、どのような情景を思い浮かべるのか。そうした個人的な感覚が、そのまま作品の印象を左右するようになってくると感じています。

世界観というのは、特別な仕掛けや複雑な設定ではなく、物事をどのように見ているのかという、その人独自の「視点」だと思います。フィルムルックやレトロルックといった手法も、独自の視点を表現するためのひとつの方法と言えると思います。そして、その視点、世界観は人それぞれ異なります。AIが技術的な差を小さくしたことで、その違いこそが、これからの時代では以前にも増して大きな差別化になっていくのだと思います。

作るから選択するへ

AIによって映像制作のプロセスは静かに形を変えていくと思います。これまでの映像制作は撮影や照明、編集といった多くの工程が積み重なり、技術や環境が作品の方向性を決める面が大きくありました。ですが、AIが膨大なイメージを瞬時に生み出すようになったことで、重点は少しずつ別の場所へ移りつつあるように思います。

クリエイターが手を動かすことに加えて、無数の生成結果の中から「何を選ぶのか」という審美眼が、これまで以上に作品の方向を決めるようになるのではないかと思います。選択の偏りには、その人がもともと持っているセンスや価値観が自然に表れてきます。生成AIは技術的な美しさを再現できますが、どこに着目し、何を残す、何を捨てるのかという判断までは肩代わりできません。その選択には作り手の価値観や経験、美的感覚がそのまま表れます。つまり、その人ならではのスタイルや世界観が、よりいっそう重要になると思います。

AIが技術的なハードルを下げていくことで、技術の巧拙よりも、選ぶ基準の違いこそが独自の世界観になっていく。技術そのものより、何に惹かれ、何を良いと感じるのかという判断の積み重ねが、自然と個性として立ち上がり、作品の輪郭をつくっていくのだと思います。