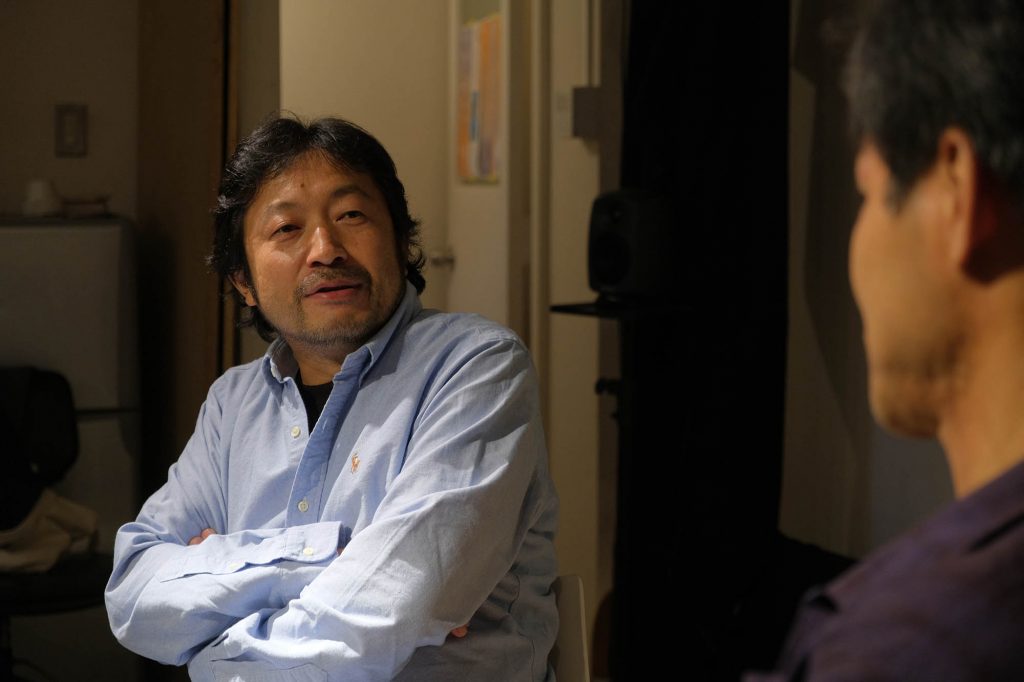

写真右:百崎満晴(ももざきみちはる)……1969年2月 新潟県生まれ。1993年3月 日本大学芸術学部映画学科卒業。同年4月 NHK制作技術センター撮影部 入局。以後、仙台局、福岡局等を経て、現在2012年〜仙台局制作技術所属。主な作品(撮影)は、1995年「ドキュメンタリードラマ 宮沢賢治・銀河の旅びと」(映画テレビ技術賞奨励賞)、2004年放送「にんげんドキュメント ムツばあさんの花物語」(日本映画撮影監督協会JSC本賞)、2004年「NHKスペシャル いつもと同じ春が行き〜樹齢千年大桜の里の物語〜」、2014年「NHKスペシャル 無人の町の“じじい部隊”」、2017年「NHKスペシャル 15歳、故郷への旅〜福島の子どもたちの一時帰宅〜」他多数。ムツばあさんのシリーズは、これまでの18年分の未公開映像も加え、長編ドキュメンタリー映画『花のあとさき ムツばあさんの歩いた道』として、今年5月から全国公開される。

写真左:辻智彦(つじともひこ)……1970年和歌山県生まれ。株式会社ハイクロス シネマトグラフィ代表。日本大学芸術学部映画学科監督コース卒業後、フリーランスキャメラマンとして『ザ・ノンフィクション』『世界の車窓から』『ETV特集』等、多くのドキュメンタリーを撮影。2004年に映画『17歳の風景』撮影を担当後『実録・連合赤軍』等、劇映画の撮影も手がける。

—今回の問答は2019年10月に開催された山形国際ドキュメンタリー映画祭の関連イベントとして、ドキュメンタリー批評誌「f/22」が主催した上映会、「地を這う日本のドキュメンタリー」でNHK仙台拠点放送局の百崎満晴カメラマンを招いて行われた対談の延長戦として行われました(編集部/一柳)。

辻……百崎さんは、今NHKの仙台局にいますが、東日本大震災があった後に赴任したんですよね。

百崎…震災の次の年に希望を出して福岡から仙台局に転勤しました。

辻……今回も台風で各地で被害がある中で、無理を言って山形まで来てもらいました。百崎さんとは実は大学(日本大学芸術学部映画学科)の同期で、私は演出コースでしたが、百崎さんは撮影コースで学生時代は…。

百崎…チャラチャラしてたよね。

辻……裸足に下駄履いてピアスして…でも、その見かけとは裏腹っていうわけではないけど、やってることは真面目で、真剣に撮影の研究に取り組んでいて、それはすごく印象に残ってるんですよ。だから、NHKに入局したっていうのも意外な感じっていうよりは、本気でやってるやつはやっぱりそういう道を選ぶんだっていう感じはあったんです。

百崎…実は当時、テレビには、ほぼ興味を持っていなかったし、カメラマンとかディレクターを目指していたわけではないんです。どちらかというと土本典昭さんとかいわゆる記録映画の人たちに関わっていくのっていいなという思いがあった。つまり大きな組織には入らず、社会の底辺でうごめいている問題に対して直接触っていくというポジションって面白いなという気持ちが強かったんです。ただNHKを受験して面接していくうちに、NHKのカメラマンや内部の話を聞いていくうちに、いろんなことが分かってきて……そこから始まったんですよね。

辻……僕の印象では、真面目に撮影に取り組んでいて、カメラマンになりたいんだろうな思ってたけど、ちょっとそういうこととも違ってたんだ。

百崎…カメラが好きかって言われると、それほどでもなかったし、ただ大学時代は木村信也*とか河合勇人**といった仲間がいて、彼らはいろんな発想を持ってたし、目標を持ってたし、そういう連中の中で磨かれていく感じはあったよね。だから、あれはすごく特殊な空間だった気もする。

*木村信也……撮影監督。『冷たい熱帯魚』(園子温監督)で日本撮影監督協会三浦賞を受賞。

**河合勇人……映画監督。テレビドラマ演出。『鈴木先生』『かぐや様は告らせたい』など。

でも逆に辻さんは監督を目指してたのに、今は撮影、しかもドキュメンタリーでしょ。

ドキュメンタリーをやるならカメラマン

辻……はじめはハリウッド映画とかヨーロッパの映画とかはを観てたけど、だんだんアンダーグラウンドな映画や実験映画に興味が広がっていって、その先にドキュメンタリーに出会ったんですね。それこそこの映画祭のきっかけともなった小川紳介監督の一連の映画なんかを観て、すごく衝撃受けたんだよね。

百崎…それは大学3年生ぐらいの時?

辻……まさに3年生だね。ちょうどアテネ・フランセで特集上映やってて。

百崎…あれはすごい衝撃だったよね。

辻……そうそう。『ニッポン国 古屋敷村』をやってて。その中で衝撃的なシーンがあって、小川紳介監督が農民のおじさんたちとニコニコ話してるんですよ。それを手持ちカメラが撮ってて、カメラが不意に宙に浮いて風になって舞っている感じがあって、すごいびっくりしたんですね。空撮どころじゃない浮遊感ていうのかな。でもこの表現をしたのは誰かと考えると、監督はカメラに写っているんだから違う。そのときに田村正毅(たむらまさき)さんというカメラマンの存在が強烈に焼き付いた。自分の中でドキュメンタリーっていうのが映像表現の最先端であり、それをやるなら絶対にカメラマンだと思ったんです。

百崎…小川紳介監督の世界観の中で、表現者でありたいっていうことで言えば、劇映画の表現とはまた異質で、監督が関わろうとしていく対象も、全てひっくるめて、目の前にある対象にどう自分が反応していくか、みたいな表現になってくる。

辻……映像のフレームが世界だとしたら、その世界を作っていくという作業は、結局小川プロの映画では、たむらさんが完全に担ってたわけですね。

—昨日の対談のお話だと、NHKの上の世代の先輩カメラマンもかなりそういう意識が強かったということでした。かつてはディレクターとカメラマンが同等で、カメラマンも作品に関わっている意識が高かったと。

辻……おそらく近いと思うんですよ。小川プロの監督とカメラマンみたいな関係。

百崎…もともとNHKのドキュメンタリー系のカメラマンが所属する撮影部は、放送部って組織の中、いわゆるディレクターとかプロデューサーと同じ部署の中にあって、組織的にも対等のポジションだった。僕が入局した頃のベテランカメラマンの多くはみな、放送部所属だったんです。ところがビデオカメラが登場して、フィルムからビデオになっていく、まさに時代の転換点に、技術部の中にその撮影部が吸収合併、再編されていった。その中で、撮影部の先輩たちは、多分「技術部に行こうがどこに所属しようが、カメラマンていうのはディレクターと対等なんだ」という意識がかえって強まったんじゃないかという気がするんですよね。まぁ、そんなことを意識するまでもなく、おそらく実質的に対等だったと思うんですけどね。

辻……今の話、すごいよく分かる。僕の場合は街場のプロダクションにいたから、新人として最初についた当時、50代の山崎裕さんなんかもそうだけど、年配のカメラマンの人たちのほうが、映像に対して「演出的」な向き合い方、作品を作るんだっていう向き合い方があった。中堅の世代はほんとに技術者っていう感じで、全然違ったんですよ。もちろん技術に対する矜持はあったけど、ディレクターとは分業化している意識があって。あれはビデオカメラが出てきたからなのかな?

百崎…圧倒的にそこが大きいと思う。フィルムを使って記録映画を撮っていこう、ドキュメンタリーを撮っていこうってなったときに、やっぱりフィルムカメラを扱える技師の存在は大きくて、カメラがあって始めてディレクションできるっていうニュアンスがあるから、ディレクターありきじゃないんだよね。

辻……フィルム時代の会社は岩波映画製作所も小川プロも、製作所の中に演出部、撮影部、録音部があって、みんな入るときは一緒で、入ってから振り分けられてたんだね。対等な関係の中で、「俺はどの係をするんだ」みたいな感じの振り分けだから、当然作品に対する向き合い方っていうのも同じ熱量がある。だから技術者として入ってくる人と全然違うんですね。

百崎…仕事をやっていくときの目的が、技術屋でカメラマンやっている人たちと、それこそ記録映画でカメラマンやってきた人たちとでは多分違う。やっぱり記録映画のスタッフは音声だろうがカメラマンだろうがディレクターだろうが、今、ある世の中の理不尽なことに対して、どうやって闘っていくかみたいな意識があって、アクションがある。その感覚はNHKに入って先輩のカメラマンを見たときに強く感じましたね。僕らが外からNHKを見ていた感覚よりも、内部には小川紳介とかああいう形で記録映画で社会を変えようとしてた人たちと同じ流れを組む人たちが塊としていて、スゲーなと思わされました。

公共放送という十字架を背負って個性をどこまで発揮できるのか

辻……少し観点を変えて聞いてみたいことがあります。NHKは公共放送として日本で唯一だし、中にいる本人たちがどう思っているかは別にして、視聴者とか国民とかの立場からすれば、影響力は大きい。それに対して例えば百崎さんは局員としていることの責任をどのくらい感じてるのか、もしくは感じてないのか。

百崎…東日本大震災があってから、個人的にはドキュメンタリーを撮るっていうことだけが僕らの仕事じゃないっていうのが明確になったというのがあります。それまでに阪神大震災も中越地震もあり、いろんな事故や災害があったんですが、東日本大震災があったときに、いわゆるカメラマンとしてというよりは、NHKに携わっている人間として、何をしなければいけないのか、っていうのが、自ずと強く立ち上がってくるというか…。命を守る報道はもちろん最優先だし、かつ同時に自分たちが撮っていることが世紀を超えて記録として残っていく。記録をする側、記録をする責任があるんだということ。それは番組に出る出ないに関係なく、すごく大切な責務だってこと。震災一週間後に腐乱した遺体が上がってくる現場に居合わせたんだけど、そのまま撮っても使えないんだけど、現場で何が起こっているのかっていう目撃した者として、後世に伝えなきゃいけないって意識が強く働く。それこそ自分の立ち位置を考えなきゃならないっていう意味でいうと、そこの責任は明確になっていますね。

辻……それは、すごくわかる。その使命感とともに、別の表現意識、これを表現として作っていかなければいけないというのと、おそらく両面あると思うんだけども、そのなかで葛藤っていうのはないですか?

百崎…大きな組織に所属し、公共放送としての役割っていうのを十字架として胸に刺したときに、己というか、個性はどこに行くのかっていうところだよね。

辻……好きだからという理由だけで、これを撮りたいっていうわけにはいかないでしょ、公共放送を背負った場合に。

百崎…かなり難しい。周りのカメラマン含め、先輩たちをみていると、組織に属しようが何しようが、やっぱりものすごく個性っていうのを発揮してるし、その時に視聴者を意識はするけれども、視聴者に迎合するっていう、大衆迎合に傾くのかって言われたら、そこに対しては結構カメラマンの反発心は大きいかもしれない。

辻……それはすごく重要なことで、カメラマンって実はよっぽどのことをしない限り目立たないんですよ。ディレクターとか言葉を扱う部署と比較して、カメラマンというのは表現が気づかれない。でもNHKアーカイブとか見てたら、カメラワークも攻めに攻めてるものがある。言葉と構成に関しては攻めるとしても限界がある。なぜなら視聴者は言葉を頼りに見てるから。映像っていうのはもっと曖昧で、どちらかというと無意識に浸透していくもの。だから実はカメラマンというのは、組織の中ではカメラ表現だけに関していえば、自由度は高いんじゃないかと思ったんですよ。

百崎…やっぱり「複眼」なんだよね。例えば、ディレクターは視聴者に向けて柔らかく優しくわかりやすくって作っていくけど、映像はそこに対して逆にハードにわかりにくく、あえて作り込んでいくことによって、ある種の均衡が保たれるとか…。

辻……NHKスペシャルとかで資料撮りで映像的に凝りに凝ってるものがあって、でもナレーションはすごい分かりやすい。だから視聴者は違和感なく受け入れられるけど、逆にそれが許されてるのは、カメラワークによる映像表現なんか大して影響力ないって思われてるのかもしれない。カメラマンの自由によって、どこまで表現そのものを変容させるだけの力を持たせられるか。特にドキュメンタリー表現におけるカメラにおいて。

百崎…NHKに入ってものすごく得したなというのは、新沼隆朗さん*っていうとてつもないカメラマンに出会えたこと。新沼さんの映像見たときの衝撃は忘れられない。「普通これ許されないでしょっ」ていうくらい、ぐるぐる回ったり、ぶれぶれだったりするんだけど、なぜか見入ってしまう、惹き込まれていく。そこにしっかりと新沼さんの意志、哲学、世界観が構築されているからだと思う。もちろん、そこに素晴らしいコメントだったり編集だったり、いろんなものがミックスされて、「新沼さんすごい」って見えてるんだろうけど…ぼくら後輩にしてみるとそういう先達が作り上げてきた文化のおかげで安住してられるっていうかね。だって「先輩がこういうことやってんじゃん、すごいでしょ」っていうことが言える。もし僕が街場でゼロからスタートしてたら、多分カメラマンとしてはやっていけていない。

辻……少しずれるかもしれないけど、今は街場のカメラマンはどうしても対等といった感じではなく、やっぱり発注受注の関係で、ディレクターが最終的にどう使うかわからないけど、これとこれ、構成上必要だから撮ってくださいと指示されてしまう。NHK内のカメラマンであればもう少し議論ができると思うんだよね。ところが発注受注の関係になったときに、それがしづらくなる。ガタガタいうカメラマンはもう次から使われないっていうね。

*新沼隆朗(1940-1999)……昭和39年にNHKに入局して以来、「ルポルタージュにっぽん」、「ぐるっと海道3万キロ」「NHKスペシャル」「ETV特集」とフィルム時代から、数々の名作を残してきた伝説のカメラマン。それは、1カット見ただけで、それが新沼の手によるものだと、誰もが分かってしまうほど、映像に“新沼隆朗”が刻印される。「そこに関わった自分の姿も含めて世界を丸ごと記録する勇気を持つならば、フィルム・ドキュメンタリーの将来も棄てたものではない」とは、新沼が書き残した数少ない言葉。説明的なカットを嫌い、本質的なテーマを常に追い求め、対象と同時にその対象者との関係性も、すべて“まるごと”撮り切ろうとする。その姿勢が、見る者をその世界に一気に引きずり込む強烈で印象的なカットを生み出してきた。参考図書「いつだって一期一会 テレビカメラマン 新沼隆朗」武蔵野書房2000年発行〜」

テクニカルな部分はマニュアルでいい

やっぱり人間をどう育てるか、しかない

百崎…全体としてそういうカメラマンの個性を潰していきかねない状況にはあるよね。怖いというか嫌な未来でいうと、どんどんこういうジャンルに若い子達が興味を失って、入ってこなくなる。メディアにも当然触れなくなるということ。それはイコール、社会との関わり方が変容していくわけで、そこが一番怖い。NHKの中にいるから強く思うのかもしれないけども、やっぱり社会に対してジャッジメント、世の中をどう見るかっていうある種専門的に眼を鍛え、見識を鍛えていくっていう人間を社会の中に作っておかないと、大衆は雪崩のように動いちゃうし、そこにブレーキをかける人間がなかなか出てこられなくなるっていうのは、これまでの歴史をみれば明らか。ブレーキをかけていくのはディレクターとかカメラマンだったり、まさにモノを作っていく人間。クリエイターたちが相当の意識を持って臨んでないとダメだと思うんだよね。そのためには、ある種人気のジャンルとして認識されていかないとベースが育っていかないっていうかな。

辻……テレビドキュメンタリーなんかも、作り手も見るほうも物事を見る目を豊かにするものであり、その営みはすごく大事なこと。啓蒙するわけじゃなくて、しっかり見る眼をみんな持っていきましょうよっていう投げかけであるべき。

百崎…我々は力のあるドキュメンタリーが撮れるカメラマンを育てていくことを組織的にも考えないといけない歳になったと思うんだよね。その時に、カメラマン像が社会一般的にまだ、「電気機械系の操作が得意な人がカメラマンをやってます」っていうイメージが強すぎる気がする。それをもっと変えていかないと。採用の時に我々は技術系の部署にいるから、いわゆる技術系の大学とか高等専門学校の理系の生徒たちにカメラマンになりませんかってアプローチしてるんだけど、むしろこういうドキュメンタリーのジャンルでいうと民俗学とか社会学といった文系、もしくは芸大系とかね。社会とどう向き合っていこうかということを考えている若者たちを取り込んでいかないとと思ってる。

テクニカルな部分の育て方はマニュアルで充分で、やっぱり人間をどう育てるか、しかない。人間力は高いほうがいいし、想像力とか創作能力は低いよりは高いほうがいいっていうのはあるんだけども、そんなに万能なカメラマンや万能な人間がたくさん出るわけはなく、ある種バラエテエィに富んでいたほうがいい。つまりものすごいアートに強いカメラマンから経済ジャンルにめっちゃ詳しいみたいな人が組織の中に、また社会の中にいるってことがすごく重要だと思ってる。

辻……確かにね。ユニークさを持ってる人間がカメラをどう使うかってところが面白さなのかもしれない。

百崎…社会的にはどっちかっていうと不適応者のほうがかえって物事をある意味、深く捉えている可能性もある。人としてどうあるべきかっていうことをカメラマンとしては問われるんだけども、その人としてが、いわゆる聖人君子のような人であるべきかっていうと、全くそうじゃない。むしろカメラマンなんかはそういうポジションに入っちゃいけないくらいのことがあって。むしろ底辺を這いつくばれる人間じゃなきゃだめだよね、というのはありますよね。

(後半はVIDEOSALON 2020年2月号に掲載)

●VIDEOSALON 2020年1月号より転載