入門用のソフト解説ではなく、かといって膨大なマニュアルではない、本当に仕事で使う部分を具体的に解説した画期的な編集ソフト解説本、「仕事で使える!DaVinci Resolve講座」(著・松尾直樹)が全国書店にて発売されました。本書は今年1月に開催された【特別講座】仕事で使えるDaVinci Resolve〜プロモーションムービーを実例に効率的な編集テクニックを1カ月でマスターする!(全4回) をベースに、Ver.20の情報も加えて一冊の書籍にしたものです。ふだんからDaVinci Resolveを使っているけど、本当にこの使い方でいいのか、もっと効率の良い使い方があるのでは?と漠然と思っている人にはぜひ本書を手に取っていだければと思います。Premiere Proからの転向組でDaVinci Resolveの使い方にはちょっと自信がないという人もぴったり。それどころか自分はかなりDaVinci Resolveを使ってきたという人でも、新しい機能には気が付いていなかったりしますから、もうDaVinciユーザー全員にとっての必携の書になっていると思います。

DaVinci Resolve Studioを使用。ウェビナー時はVer.19でしたが、Ver.20の情報もしっかりと盛り込んでいます。

詳細情報はこちらからどうぞ(Amazonやヨドバシなどネット書店へのリンク付き)

CONTENTS

1 共同作業と環境設定

プロジェクトファイルで管理しない運用方法

データベースで管理するメリットは?

ネットワーク上にプロジェクトを移し共同作業の準備を整える

使い慣れたキーボードショートカットに変更したい場合は?

コマ落ちしてもいいのでオリジナル画質で確認したい

タイムラインを同時に複数作るならより安全なバックアップ方法がある

[スマートビン]と静止画、トランジションの長さはどこで設定する?

主に使用するプロジェクト設定をデフォルトプリセットとして設定しておく

アスペクト比や解像度の違う編集素材を配置したときの挙動はどこで設定?

2 [メディア]ページ

下段でぺージを切り替えて編集のステップごとに画面を開き上段では使用するパネルを選択

パネルを切り替えたり表示面積を広げたり限られたスペースを有効に活用

撮影素材をまとめたフォルダーを登録すれば素早くアクセス

仕事に合わせてプロジェクトを設定してもエラーメッセージが出たら追加の時点で修正する

フォルダー構造のまま[メディアプール]に読み込む方法がある

整合性を取りながら完全コピー 撮影データの大量コピーもまとめて実行してくれる

マウスオーバープレビュー機能をOFFにしたり再生情報の表示/非表示を選択

圧縮形式や解像度だけでなくIOSやシャッタースピードなどの撮影データも確認できる

高解像度の動画ファイルで編集するときはプロキシメディアを生成する

ソースビューアで再生しているのはオリジナル? それともプロキシ?

読み込んだクリップがメディアオフラインになったら3つの方法で対処できる

分業で編集するときグレーディングしたものと置き換えるときに使える

メディアプールのクリップを指定した条件で検索し一覧表示してくれる

3 [カット]ページ

[エディット]ぺージとの使い分けポイントはどこ? おすすめの使い方は?

メディアプールの横幅一杯にフィルムストリップ表示

[カット]ぺージだけの表示方法

撮影した素材を1本のビデオテープのように撮影順に連続再生

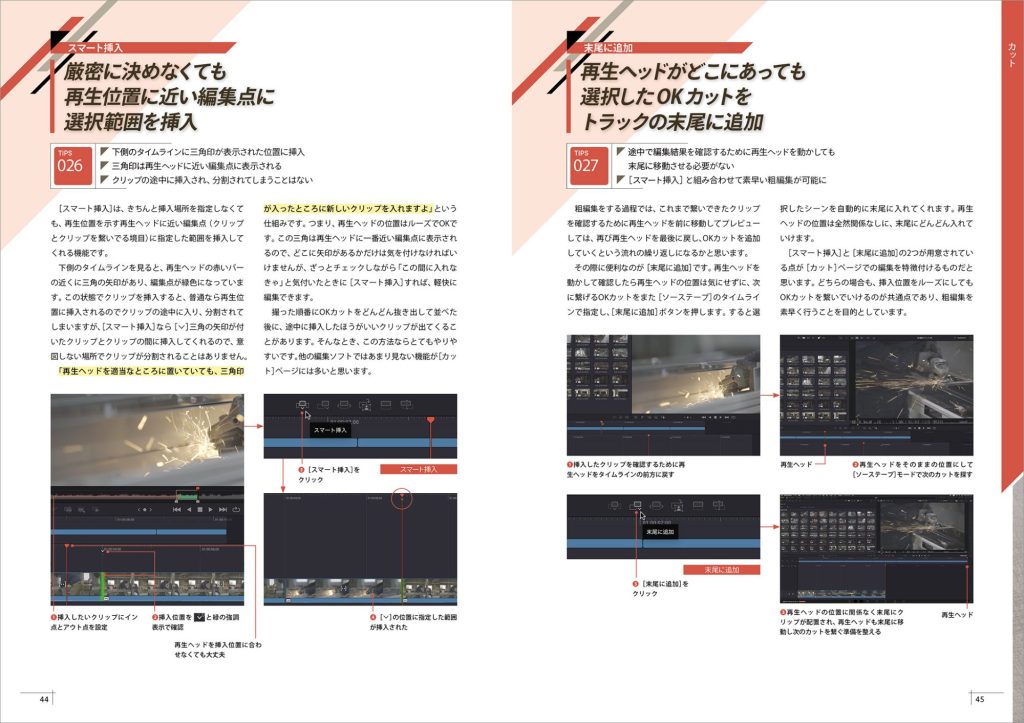

厳密に決めなくても再生位置に近い編集点に選択範囲を挿入

再生ヘッドがどこにあっても選択したOKカットをトラックの末尾に追加

タイムライン選択時に[変形]などの様々なツールを呼び出せる

YouTubeの編集のように長尺もののクリップのカット繋ぎをスマートにこなす

タイムラインのクリップと同じタイムコードのクリップを瞬時に探して同期する

4 [エディット]ページ

どうやったら編集がやりやすくなるかを深堀していきます

複数のタイムラインを同時に開いて切り替えながら編集できる

現在のプロジェクト設定とは違うタイムラインの作成に対応

別のタイムラインを上下に重ねて複数表示 クリップのコピーが簡単に

上下に重ねたタイムラインを同時プレビュー 2つの画面で比較しながら編集

尺はそのままにタイムラインに配置したクリップを別のクリップに変更する方法

クリップを配置したタイムラインで繋ぎのタイミングを微調整したいときに利用

クリップを途中で分割してアングルを変えたりいらないほうを削除できる

インタビューの内容を聞きながらアウト点を決められる

音声を分析して起こした文字からイン点とアウト点を決める

インタビュームービーに自動で字幕を付ける

周囲のノイズを低減できる[AI Voice Isolation]をオーディオトラックに設定する

インタビューの声の印象はそのままに周囲のノイズを消す

インタビュー音声に被るBGMの音量を自動で上げ下げする

BGM用のクリップを解析し拍子の変わり目を自動表示

ビデオトラックに対してBGM用のクリップが長い、短いを簡単に解消

タイムラインを再生しプレビューしながらナレーションを直接録音できる

イコライザーをトラックに掛ける場合は[ミキサー]か[Fairlight]を使う

片方のチャンネルだけをモノラルトラックで扱い正常に再生する設定

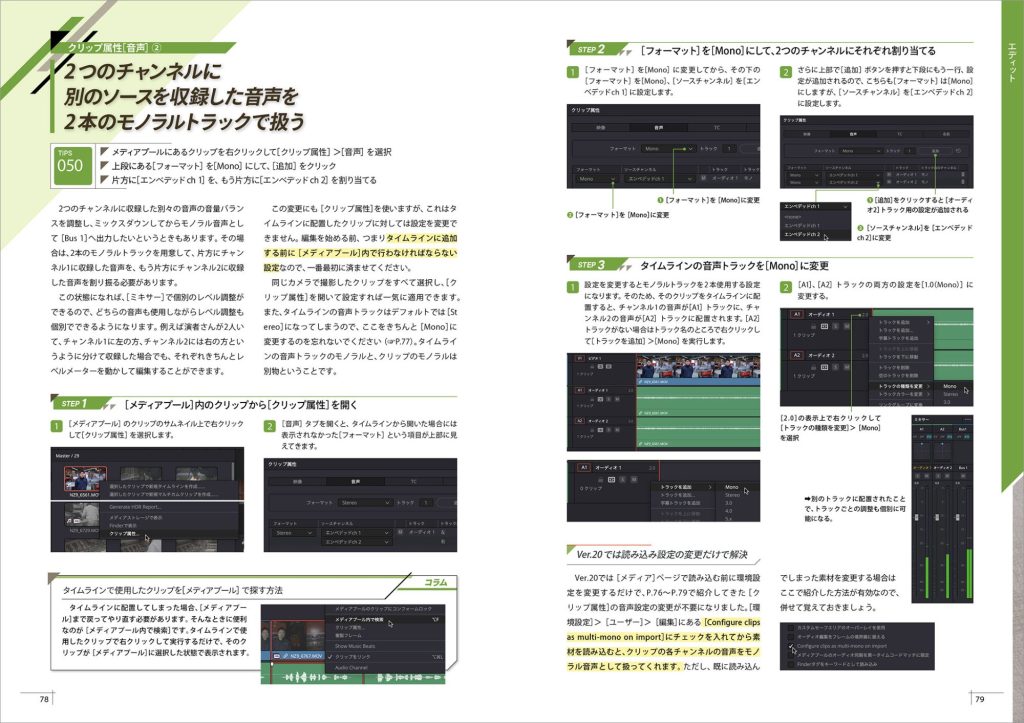

2つのチャンネルに別のソースを収録した音声を2本のモノラルトラックで扱う

カメラを縦にして撮影した縦位置動画を縦位置で再生できる

横長動画のプロジェクトで縦長用のタイムラインに変更し縦動画を同時に編集

縦動画に変更した際自動で人物にフォーカスしてくれる

縦位置動画編集に[ビューア]を最適化 従来より大きな画面でプレビュー

マーカー情報として修正ポイントなどを共有できる

ズームイン/アウトをキーフレームを使わずに設定できる

配置済みのクリップをイン/アウト情報付きでソースビューアに呼び出す

繰り返し行うタイムラインの拡大/ 縮小をショートカットで行う

5 [カラー]ページ

[エディット]でペ−ジ切り出したクリップを一覧表示して[ノード]を使ってカラー調整

テーマを決めて撮影素材と向き合わないと何もできない罠に陥る

明るさを立ち上げてから暗い部分を調整し最後に全体のトーンを決める

コントラストを付けつつ明部寄りにするのか暗部寄りなのかを決める

色が薄い部分から調整するなら[カラーブースト]を使う

画面全体を力強い画にしたいときに調整を加える

調整したいところだけを「選択」して次の段階に進む

調整したい部分をビューア内でドラッグして選択ボケ足の幅も決められる

明るい部分をピッと立たせたいなら[ハイライト]で調整する

特定の色を面の中から色相で選びその色を調整する

動いている部分を解析し選択範囲と調整内容を自動追随

1回の範囲選択で画面の半分を明るく、残りの半分を暗くできる

クリップの色味を合わせる技として役立つ調整法がある

白飛びしたハイライトをいい感じに抑えたいときに一番便利に使える

特定の明るさの範囲に色を乗せるなど色のディテールを表現

映像のどこに効果が掛かっているのかを明確に確認できる

カーブを使っても赤、青、緑を個別に独立して設定できる

特定の色を変えたり特定の色を目立たなくできる

暗部に乗った気になるカラーノイズをただのノイズにできる

彩度が足りない部分を鮮やかなところに負けない画にできる

調整する部分を自分で選ばなくても彩度や濃度を変更できる

調整したい肌色を選択し[スキントーンインジケーター]に寄せる調整ができる

クレーディングした後のクリップを続けて再生しても違和感がないようにしてくれる

[クオリファイアー]の出番がなくなるほど早くて綺麗な切り抜きができる

処理を重ねたときにミックスするか分離させるかでどちらを使うか選択する

オールドレンズのような周辺のボカシやにじみ効果を作成できる

カラー映像を「確認」したり「変換」するためのエフェクトを収録

昔の映像を彷彿とさせる乱れを追加する汚し系エフェクト

「フィルムルックにしたい」に応えられるフィルム表現系エフェクト

カメラにフィルターを装着して撮影したようなレンズ系エフェクト

撮影時の失敗など困ったときに使える映像修復系エフェクト

被写体をより綺麗に、そして立体的に見せるビューティー系エフェクト

カラーチャートを使えば違うカメラの色合いを自動で合わせてくれる

グループ調整の後でも個別にクリップを微調整できる

動画的な「揺らぎ」を残しつつノイズを軽減できる

トランジションを設定した部分を無効にして確認できる

天候によって変わる窓から差し込む光の変化を修正する

6 [Fusion]ページ

「テキスト+」を使いタイトルを作りながらノードの仕組みを覚えよう

メインの配線とそこに重ねる配線を視覚的に分ける

ノードフローの見たい所を素早く表示するならマウスの使用が必須

キーフレームの位置を変更してタイミングを調整

リニアやイーズ設定はグラフを使って専用画面で調整す

映像に合わせて凝った動きを付けるなら中に組み込む

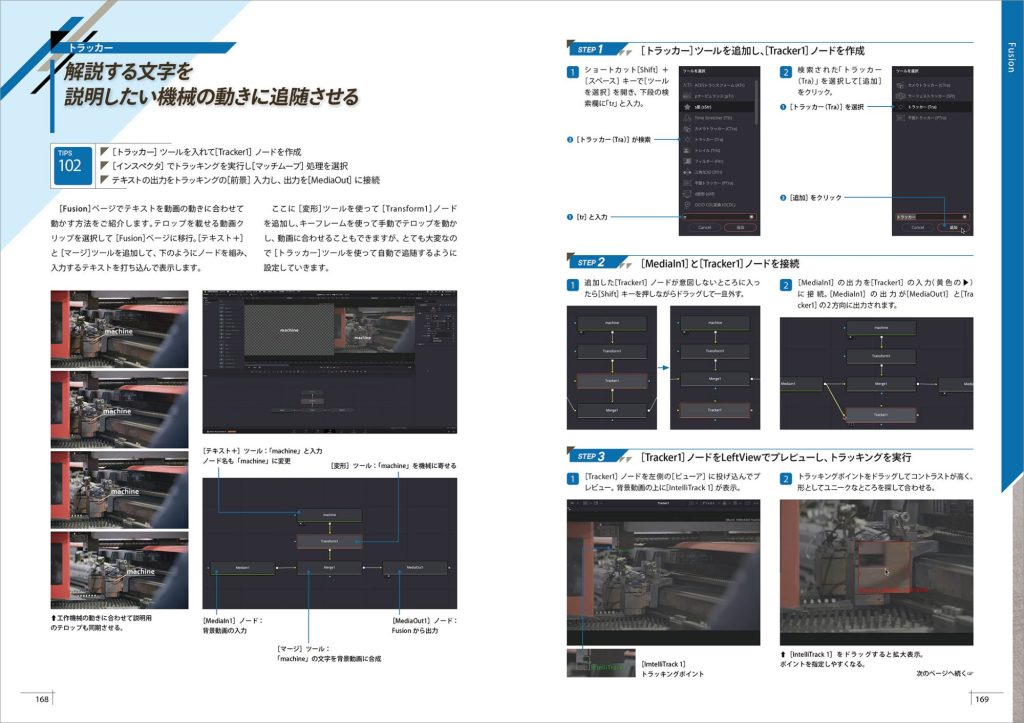

解説する文字を説明したい機械の動きに追随させる

解説したい映像から解説文字まで引き出し罫を引く

説明したい場所から引き出し線が伸びテキストを1文字ずつ表示

クリップに仕込んだ文字を単独のクリップとしてタイムラインで扱う

Fusionで作成したテロップを他のクリップにペースト

文字やパスの形で背景の色を切り抜いて色を表現する

四角形のマスクを使い文字が下からニュッと出てくる表現を作る

入力側に近い線が青くなったらクリックして外せる

昔ながらのコピー&スタンプツールでペイントして 「バレ消し」

消したい部分を選択し、コピー領域を指定さらに使いどころを切り抜く「バレ消し」

生成AIで消したものをFusion内で切り抜いて合成しノイズを加えて馴染ませる

「バレ消し」の対象が動いている場合は一旦止めてから対処

消してはいけない対象を切り抜いて上から被せる

ノードの組み方の具体例として学ぶことができる

7 [デリバー]ページ

YouTubeなどへ直接アップするときは[環境設定]でサインイン

プリセットの基本設定を引き継いでから必要な設定に変更できる

[Custom Export]で品質に関わる部分をカスタマイズする

[Custom Export]で変更した内容をプリセットとして保存

[エディット]や[ カラー]ページからも保存したプリセットで書き出せる

[単一のクリップ]と[個別のクリップ]を用途に合わせて使い分ける

横動画と縦動画など複数のタイムラインをまとめて書き出し

コラム

・個人で外部スタッフと仕事をするなら「クラウド」を使う

・ネットワークで作業する際に必須な「Blackmagic Cloud Store」

・映像に埋め込まれたタイムコードがいい加減な場合の回避法

・[マスター]のビンを並べ替える

・コラボレーション編集に有効

・[AI Music Remixer]機能で環境音を取り出す

・声あり、無音、声ありが頻繁に続く場合の対処法

・タイムラインで使用したクリップを[メディアプール]で探す方法

・[クリップ属性]>[映像]活用法㈰[ピクセルアスペクト比]

・[クリップ属性]>[映像]活用法㈪[優先フィールド]

・[クリップ属性]>[映像]活用法㈫[ビデオフレームレート]

・[解像度が一致しない際の処理]を実行する際の注意点

・タイムラインビューアの機能㈰[変形]

・タイムラインビューアの機能㈪[ クロップ]

・そのクリップを調整したかどうかを見分ける方法

・小さいアイコンが細かくきちんと作り込まれている

・グラデーション画像を使い、各設定の掛かり具合を確認する

・違いが分かりにくい [ハイライト]と [シャドウ]

・[プライマリー-カラーバー]の動きと[輝度ミックス]の関係

・「vs」調整機能の使いどころ

・モノクロ画像を作りたいときは[モノクロ]にチェックを入れる

・[ノードグラフを整頓]と整列のルール決め

・マスク情報を受け渡せる「アルファ出力」

・[ビューア]を[OpenFXオーバーレイ]モードにして画面上で設定

・ LUTを使うときの注意点

・インタビュームービーのように1つのクリップを使い回す際にもグループ化は有効

・[テキスト]と[テキスト+]の違いは?

・各種入力の位置はノードの配置によって最適化される

・ページの流れと信号の流れは異なる「DaVinciのパイプライン」

・一種の書き出し設定でもある[メディア管理]

詳しい情報はこちらからどうぞ(Amazonやヨドバシなどネット書店へのリンク付き)