目覚ましい進化を続け、いまや本格的な撮影機材にも引けを取らなくなったiPhoneのカメラ性能。本記事では、メインカットをiPhoneで撮影したというTAKU INOUE&春野&SARUKANI『ハートビートボックス』MV制作の舞台裏について、監督の鈴木健太さんとカメラマンの林 大智さんを招き、企画のプロセスから機材選定の理由、撮影に向けた検証方法など、制作における実践的な内容を解説してもらった。

※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

講師 鈴木健太 Kenta Suzuki

1996年生まれ。10代の頃から映像作品を作りはじめる。多摩美術大学中退後、電通に入社。27歳でクリエーティブ・ディレクターに。広告・コミュニケーションのCD/企画、MV・映画・ドラマなどの映像ディレクターなど。

講師 林 大智 Daichi Hayashi

1996年生まれ。10代の頃から自主制作映画やMVなどの撮影を担当。日本大学藝術学部映画学科を卒業後、フリーランスのカメラマンとしてデビュー。現在はTOKYO managementに所属。

MV制作における考え方

「音楽がしっかりと魅力的に聴こえる映像」という部分を一番に考えるべき

鈴木 鈴木健太と申します。まず僕の経歴から説明すると、美大を中退して電通に入るという不思議なキャリアで、普段はプランナーとして広告やコミュニケーションの企画、クリエイティブディレクターとしての仕事などをしています。その一方で、会社に入る前からずっとMVや自主映画などを作っていたこともあり、現在でもいろいろなMV制作に携わっています。

林 林 大智と申します。10代の頃に鈴木とネットで知り合って、その頃から一緒に作品を作りながら撮影をしていました。映像に興味を持ち、日本大学芸術学部の撮影コースを専攻し映像を学びつつ、卒業後はフリーランスのカメラマンとして独立しました。現在は広告やMV制作などをメインにTOKYO managementという事務所に所属しながら活動しています。

鈴木 僕らは1996年生まれの同い年なんですが、高校1年生のときに林と初めて自主映画を作って以来10年ほどの付き合いで、MVをはじめ甲子園のCMや自分が監督したドラマなども一緒に作ってきています。

今回の記事では、iPhoneを活用したMV制作についてを解説しますが、まず大前提としてMVの主役は当然ながら音楽です。とある人が「MVとは、究極的にはスクリーンセーバーのようなものでいい」と言っていました。スクリーンセーバーとは、PCがスリープモードになった際に心地のいい映像が流れるような仕組みですが、それと同じように映像によって主役である音楽の聴こえが良くなったり、音楽のイメージが収縮せずリスナーの頭の中のイメージが広がっていくようなものがいわゆる”いいMV”なのかなと思うんですね。表現として面白いものや、話題化するものという要素も大事ですが、それよりも音楽を広げていく上で、「音楽がしっかりと魅力的に聴こえる映像」という部分を一番に考えるべきだと思っています。

本記事では、そういった部分をどのように映像で演出していくべきなのかを、僕らが制作したTAKU INOUE&春野&SARUKANI 『ハートビートボックス』という楽曲のMVを作例に、MV自体の企画段階から完成に至るまでの流れ、iPhoneを活用した撮影方法などについて詳しく解説していきます。

iPhoneを使用したMV制作のワークフロー

『ハートビートボックス』MV制作の流れ

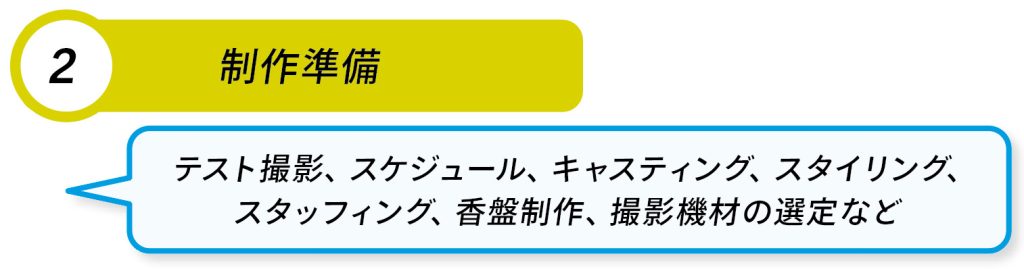

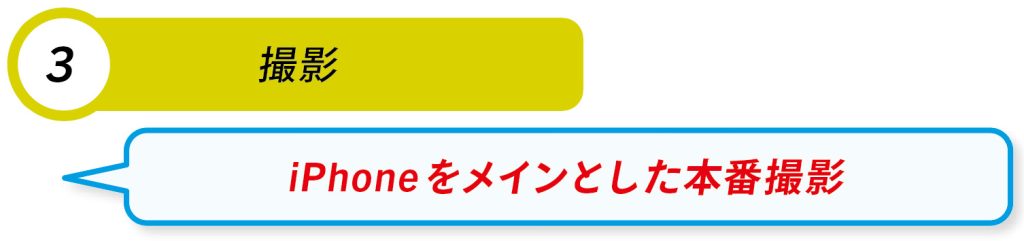

まず、企画をもとに内容を整理し、楽曲に合わせたiPhoneでのテスト撮影、Vコンテの制作、動きの検証といった制作準備を行い、撮影・編集を経て完成という流れ。ただし、今回はコンテなども存在しなかったため、どんな動きやカメラワークにしていくかは手探りで制作していった。

本作の主な座組

STAFF

プロデューサー:佐藤諒文

GMO ENGINE (旧 ENGINE FILM)プロデューサー。TVCMやWEBムービーなどの広告作品を中心に映像の制作進行を行う。丁寧でスピーディーな進行を意識し、クオリティアップのために自ら走り回る。

監督:鈴木健太

カメラマン:林 大智

エディター:菅野有沙

大学卒業後、デジタルガーデンへ入社、エディターとしての経験を積み、オフライン編集に特化したポスプロT-and.incへ参加。どんな企画や映像、楽曲でも深く理解し、斬新な編集スキルで、広告、MVなどの映像作品をつなぐ。

Instagram●kanno_arisa_edit

テクノロジーディレクター:iaiaia

東京を拠点に活動する、3人組のクリエイティブテクノロジスト集団。表現技術のリサーチから開発までを担いながら、テクノロジーを活用した企画や演出を行う。今回の企画にはビジュアルエンジニアの諸星さんとCGデザイナーの九鬼さんが参加し、NeRFやCG表現を担当。

そのほかに照明、スタイリスト、ヘアメイク、キャスティング、カラリストなど、総勢14名のスタッフで構成されている。

CAST

加藤小夏

1999年東京都出身。サンミュージックプロダクション所属。広告や雑誌だけでなく、映画やドラマの主演を務めるなど、幅広い分野で活躍中。

見津 賢

1996年神奈川県出身。レプロエンタテインメント所属。大学在学中に始めたモデル活動をきっかけに芸能界へ入り、CMやドラマ、映画などで活躍中。

企画

コンセプトとクリエイティブルール

実際に手を動かしながら作っていく”クラフト感”をコンセプトに織り交ぜた

鈴木 最初に楽曲を聴いたときSARUKANIさんのビートボックスが特に印象的で、クラフト力のある人間の織りなす技がこの曲の魅力のひとつだなと強く感じていました。なので、映像でもそういったクラフト感というか、実際に手を動かしながら作っていく手探りなイメージをコンセプトに織り交ぜたいとふんわり考えていました。

歌詞としては、昔好きだったけどもう会えない人といった、「自分の中のミューズのような存在との記憶の断片や再会を、どうってことのない景色かつ見たことのない映像として描けないだろうか?」という考えが方向性として示してあったため、曲自体の浮遊感と相まって「夜の海の中」を当初のコンセプトイメージとしていました。また、歌詞中に「幽霊」といった言葉があり、「現れては消えるミューズのような存在に翻弄される青年のストーリー」を映像として曲に合わせて作れないかなと考えたんです。さらに、青年が少しずつ彼女に近づいて声をかけようとするまでの一瞬を、映画のように上質なルック・HSで描きたいという気持ちもありました。

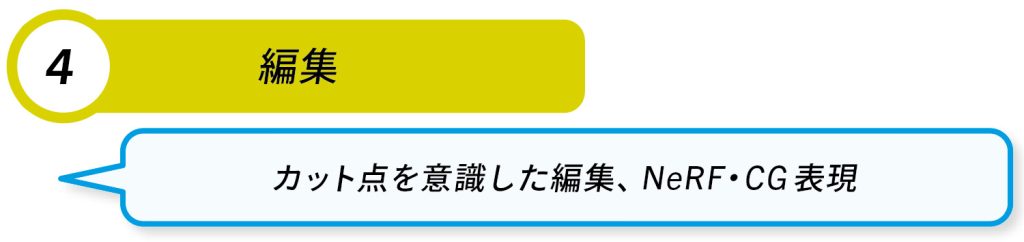

また、描きたいものを描いていく上で、「ビートがカット点になる」、「人間を中心に同ポジ・別シチュエーションが続く」、「普通にストーリーをなぞるのではなく、浴びるような映像」、「クラフト力がかなり強いMV」といったクリエイティブルールを定めました。

「普通にストーリをなぞる」とは、いわゆるドラマMVのようなものなので、僕自身そういった映像に飽きてしまっていたこともありました。また、先に説明したクラフト力の強いMVにしたいと考えていたため、そういった内容をまとめた企画書をもとにアーティスト側へプレゼンを行い、承諾をいただいた上で制作がスタートとなりました。

iPhoneで撮影することになった経緯

iPhone特有の動画を撮ったときの”ぬるぬる感”でMVを

鈴木 まず、このMVを作るにあたって、「同じポジションかつ中心に被写体を置き、決まったカメラワークを多数のシチュエーションとスタイリングで撮影したい」「事前に入念なテストもしたい」「撮影期間は2日間」といった内容を林に伝えました。そもそも、同ポジは以前から一度やってみたかったことで、これまではいいやり方が見つからず頓挫していたんですが、この曲だったら合うかもなと。

肝心の撮影に使用するカメラについては、リーズナブルで使いやすく、近年よく使われていたソニーのFX3はどうかと林に提案したところ、「今回はiPhoneで撮る」と言われたんです。僕としては、それを聞いたとき「え、iPhoneで撮るの?」という感覚でした。

林 なぜiPhoneで撮ることにしたのかというと、先のコンセプトにもあった浮遊感のようなものを、僕も楽曲から感じていたからです。何となくやりたいカメラワークや映像を考えたときに、「ブレ感はいらないな」というイメージがすごく強くて。また、ジンバルに載せた一眼で撮ると想定したとき、シチュエーション数も多いので自分がものすごいハードワークになるだろうなと思ったんです。

加えて、本作の打ち合わせをした当時、「iPhoneのBlackmagic Cameraアプリでかなり本格的な映像が撮れる」という話を聞いていたのが何となく頭の中に残っていて、いつか試してみたいなと思っていました。

さらに、自分が普段からiPhoneを使っていたこともあり、「iPhoneで動画を撮ったときのぬるぬる感でMVを撮れたら」という、ざっくりとした映像イメージもあったため、「iPhoneで撮ったら面白いんじゃない?」と鈴木に提案したんです。

鈴木 よくよく考えてみると、2日間という撮影日数の中でどれだけ撮れ高を撮影できるかと考えたとき、何よりも軽くて機動性の高いカメラを求めていたので、そういった点でもiPhoneは非常にマッチしていました。

林 そうなんですよね。ワンマンでオペレートもできるし、フォーカスもほぼオートでできる。ジンバルで一眼となると、どうしても撮影できるアングルが限られてしまうんですが、iPhoneなら割と角度の高めな画角であってもいけるんじゃないかと想定していました。

制作準備

①テスト撮影を行う

鈴木 次に、ここ10年ほどで革新的に進化を遂げたiPhoneの現時点での可能性と限界を知りたかったこともあり、手探りでのテスト撮影を行いました。最初は会議室を使って、ペットボトルを人に見立てて撮影をしたりしていたんですが、実際に外へ出てテストをしてみようという話になり、当日に機材レンタルしたiPhone 15Pro Maxを持って渋谷の屋外でテスト撮影を行いました。

林 このテスト撮影を行なったことで、iPhone特有の「撮って出しのぬるぬる感」が本楽曲に合っていると改めて確信できました。さらに、ノイズもやはりかなり出てくることを再確認することができました。また、適当に決めたカメラワークを繋げた映像をAirDropでMacに送り、その場でFinal Cut Proを使って編集するといったフローにもとても可能性を感じました。

鈴木 ちなみに、路上撮影をしていたら怒られたというような話をよく耳にするんですが、iPhoneでの撮影だと基本的にそういったことも起こらないんですよ。もちろん、ロケ地などを使用する際は道路使用許可などを事前に取りますが、iPhoneでの撮影であればインスタのストーリーズか何かを撮っていると勝手に思われて許されることが多々あります。比較的コンパクトなチームで撮影にも入れますし、そういった意味での機動性は非常に高いです。

林 検証の段階から気軽にできてしまうのがiPhoneの利点ですよね。片手でも持てるし、いろんなアングルを試すこともできるので、柔軟にいろいろとやってみた結果、面白いカメラワークを発見できたこともありました。

②構成のイメージを書き起こす

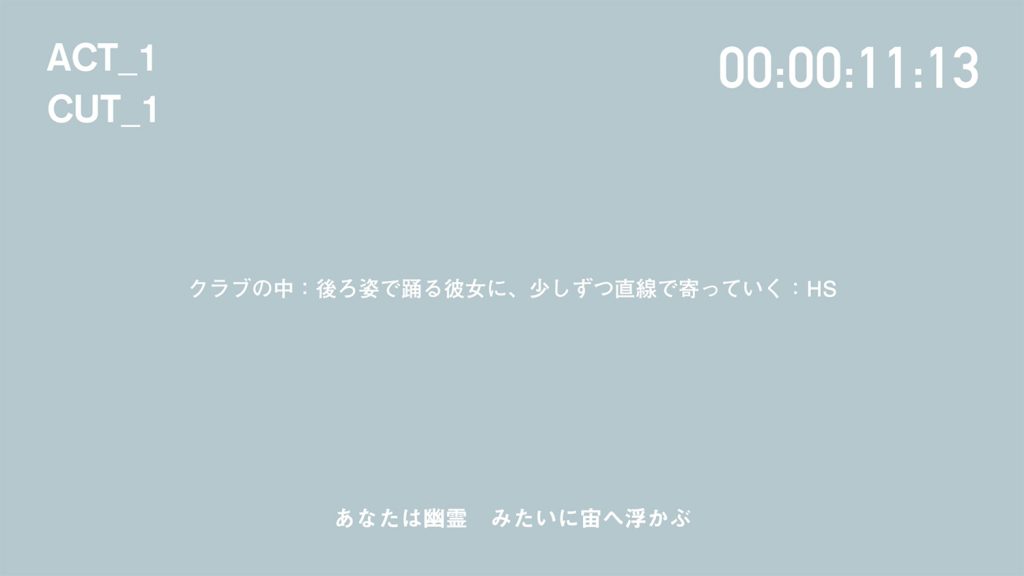

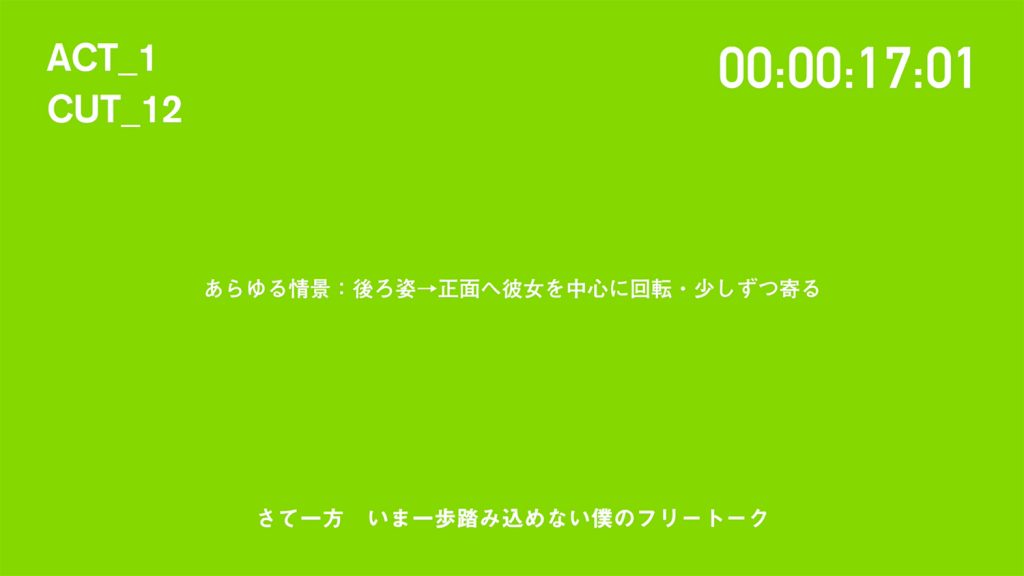

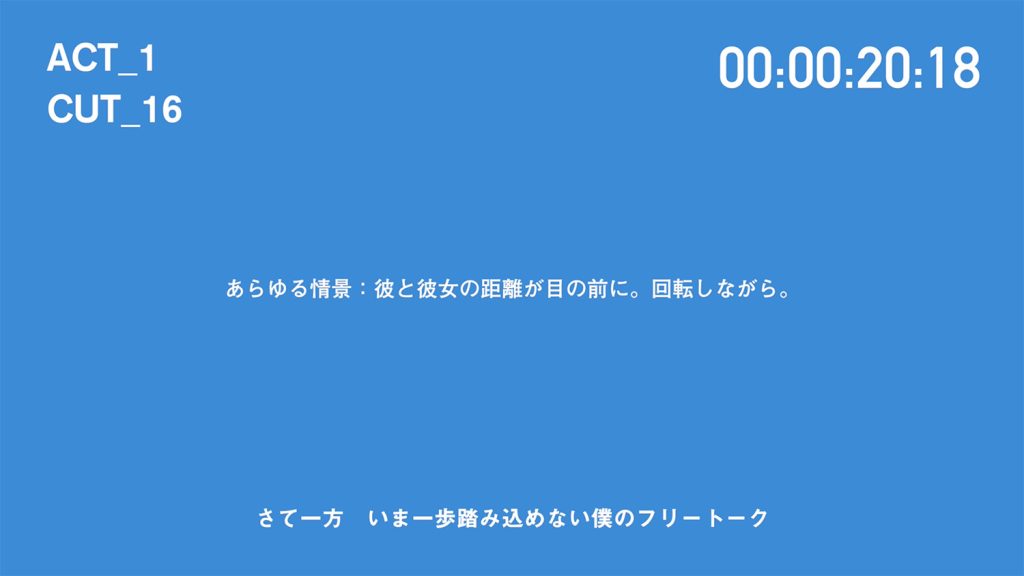

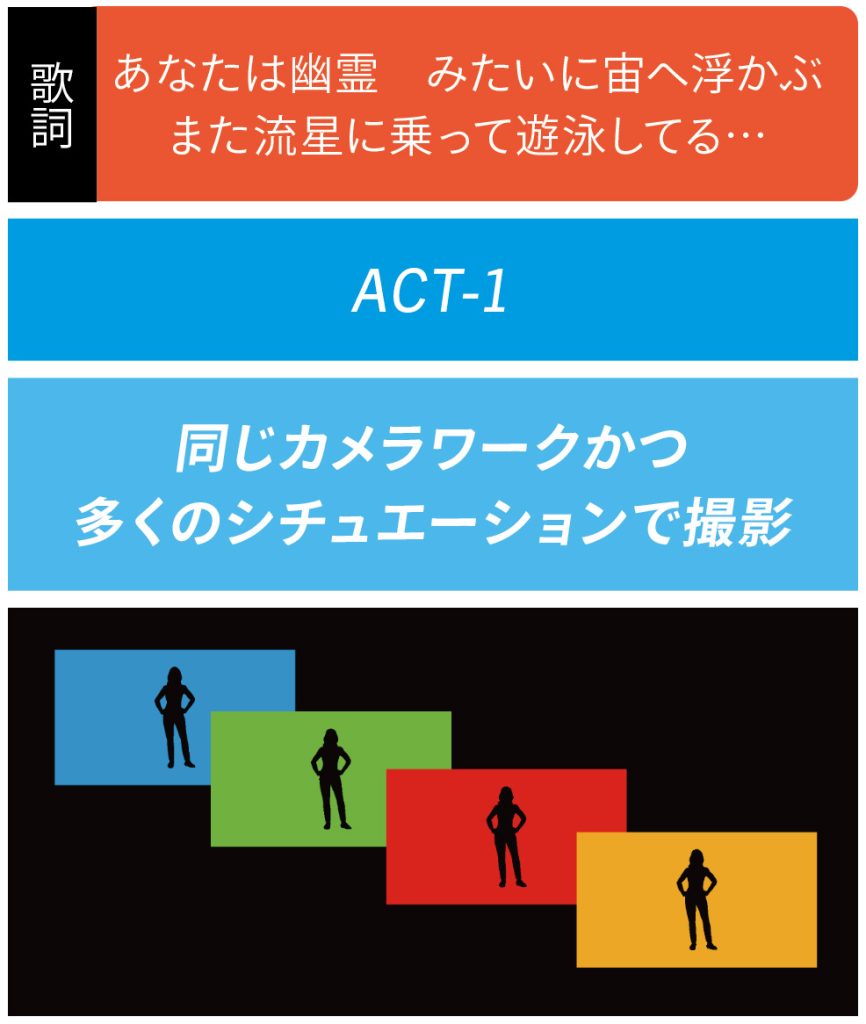

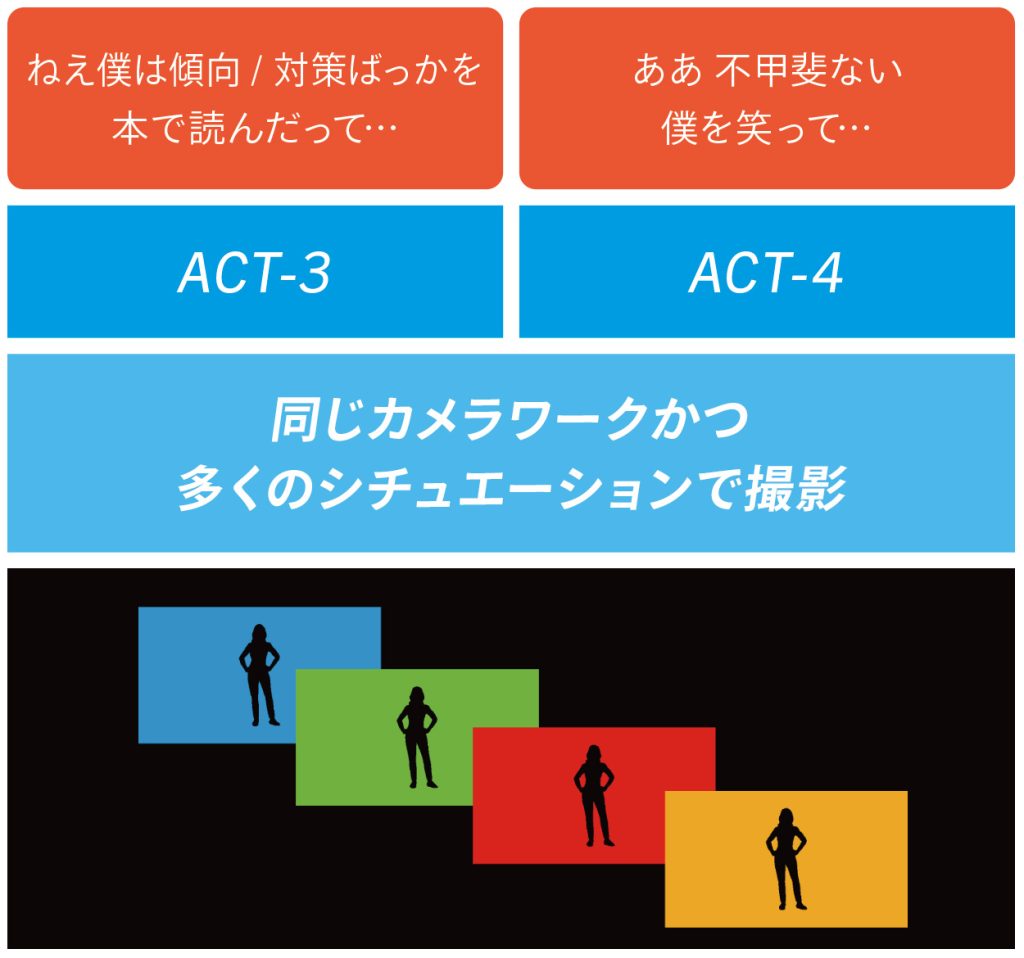

楽曲のフェーズごとにACT1〜4で分け、画コンテではなく表のような形で構成のイメージをざっくりと書き起こしたもの。

③「カット点」の気持ちいいタイミングを探る

鈴木 次に行なったのが、アイデアの根幹となるカット点の気持ちいいタイミングがどこなのかを探る作業です。これは企画書を書いたりといった話ではなく、カット枚数がどの程度になるのか、どのタイミングでカットされると気持ちがいいのかなどを、動画編集ソフトを使って色で視覚的に映像を表現する工程になります。