制作手順 ❶

ベースとなるキャラクター画像を生成する

使用ツール

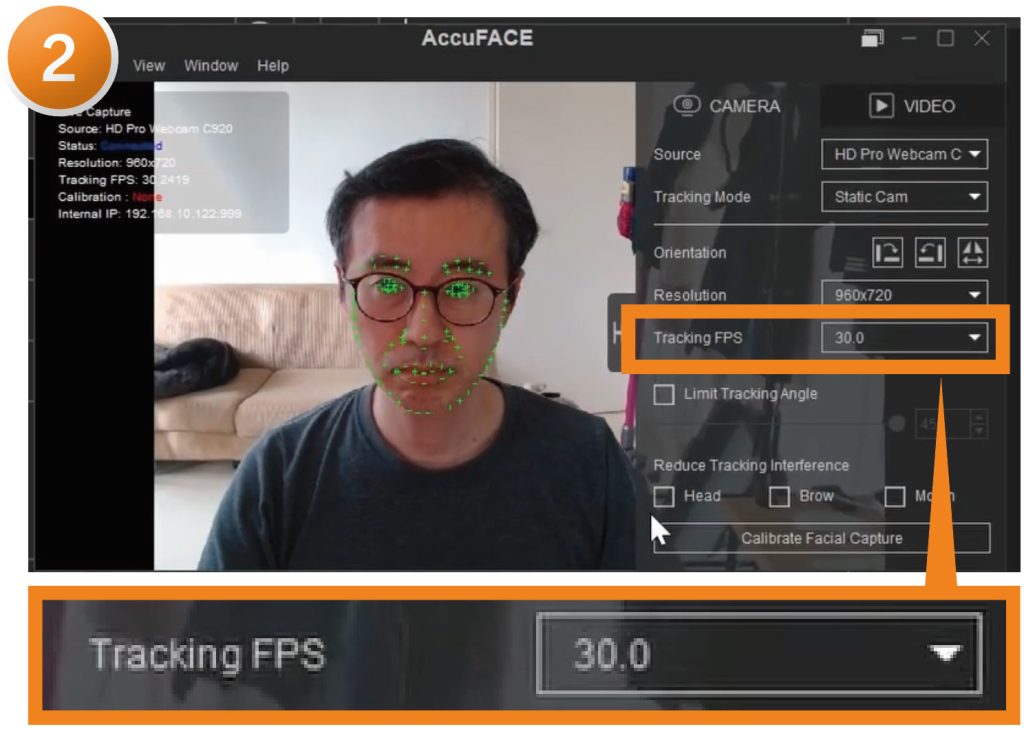

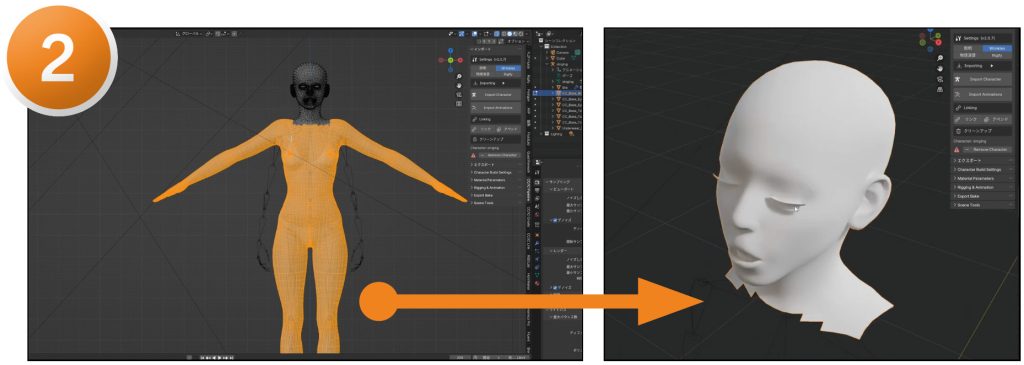

制作手順 ❷

生成画像から3Dモデルを作る

使用ツール

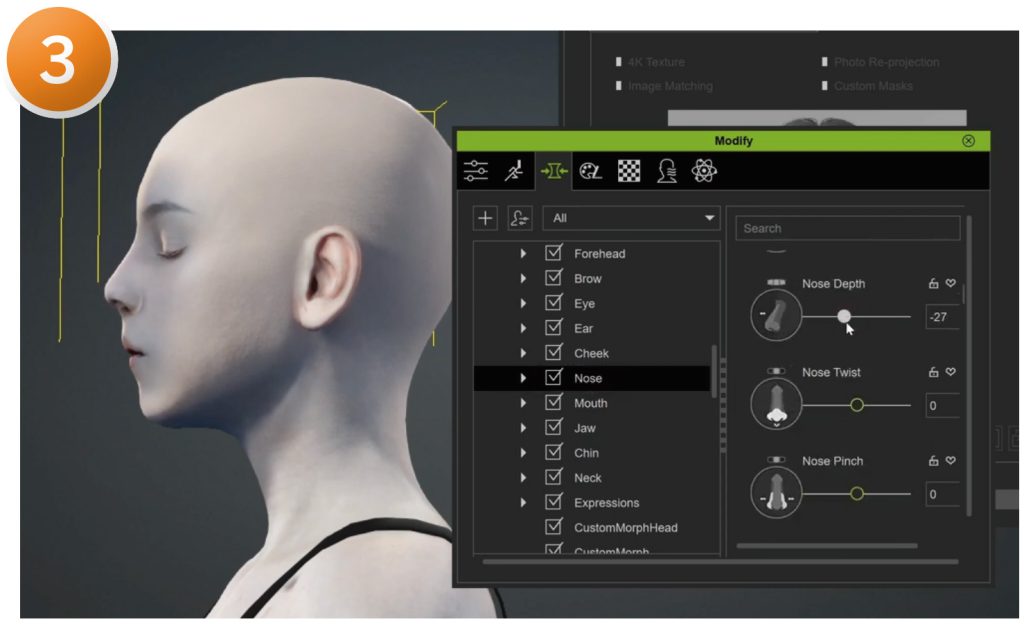

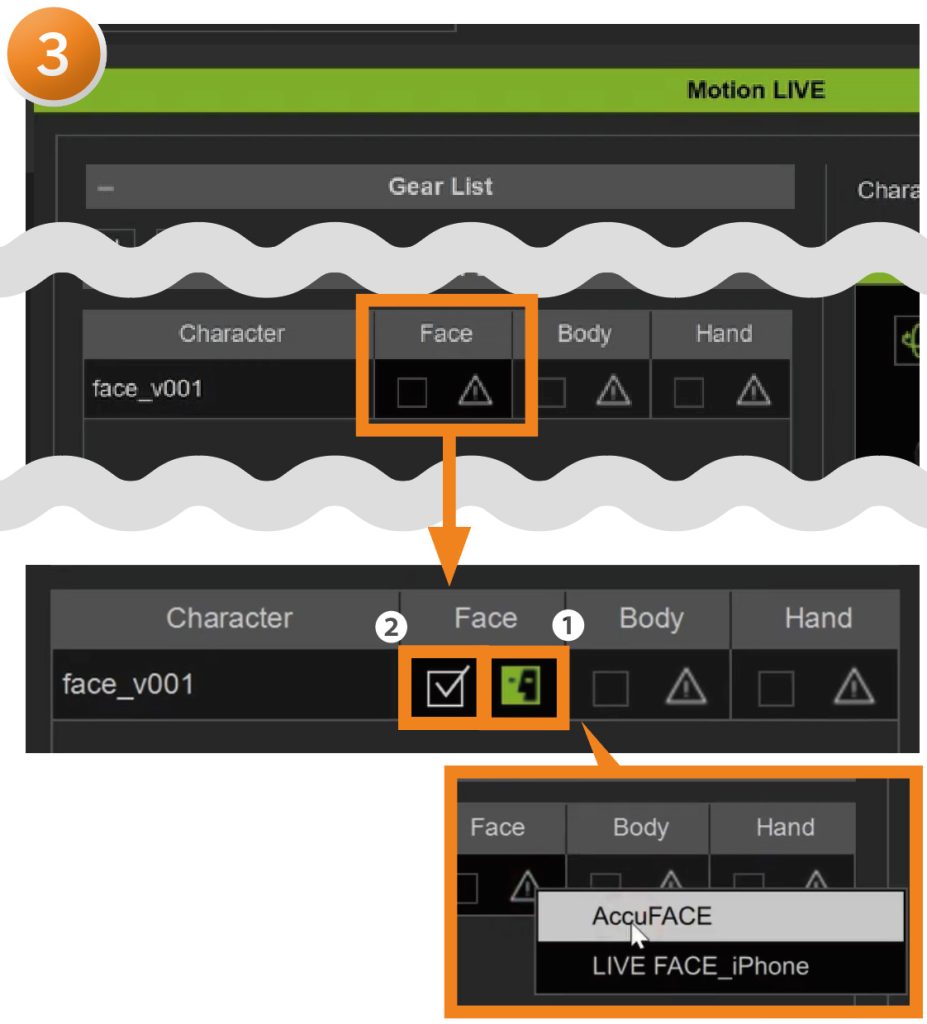

制作手順 ❸

3Dモデルをモーションキャプチャーで動かす

使用ツール

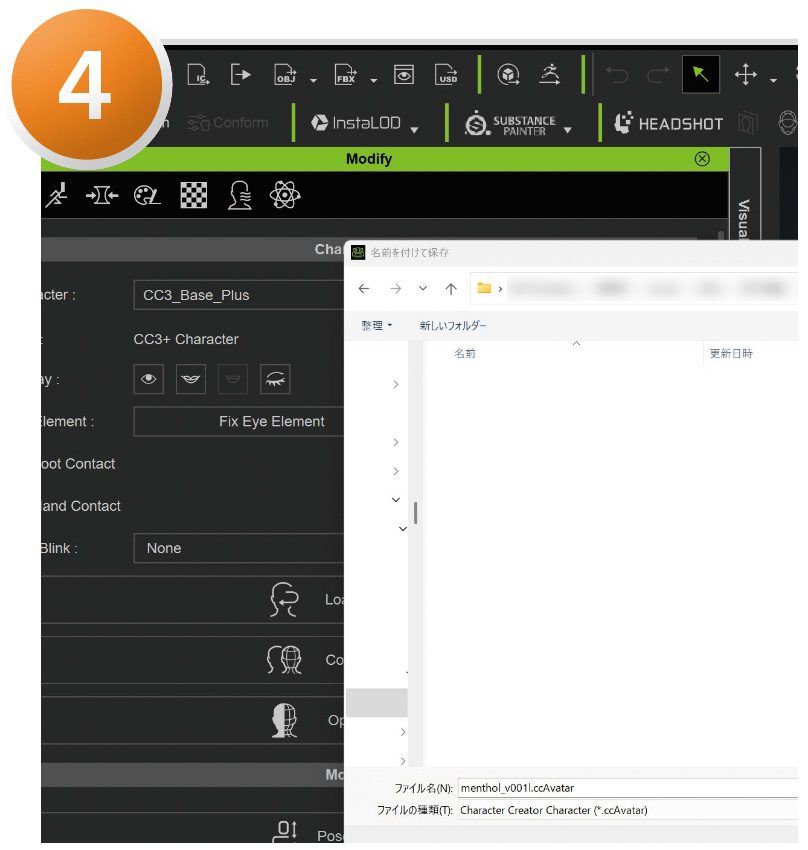

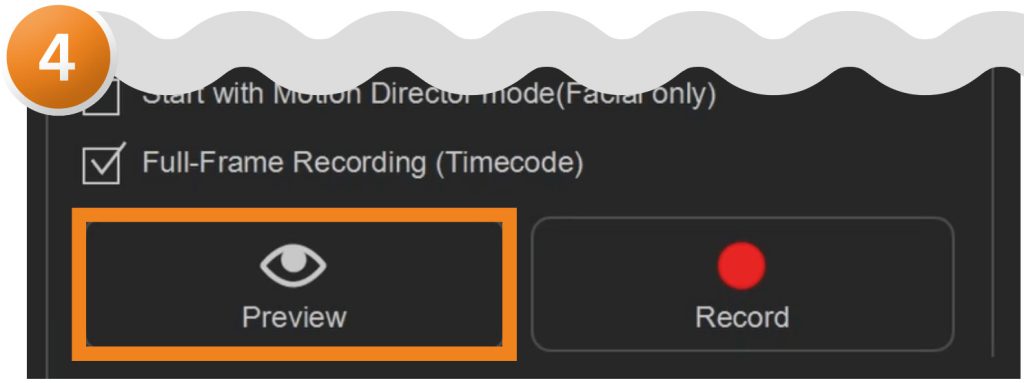

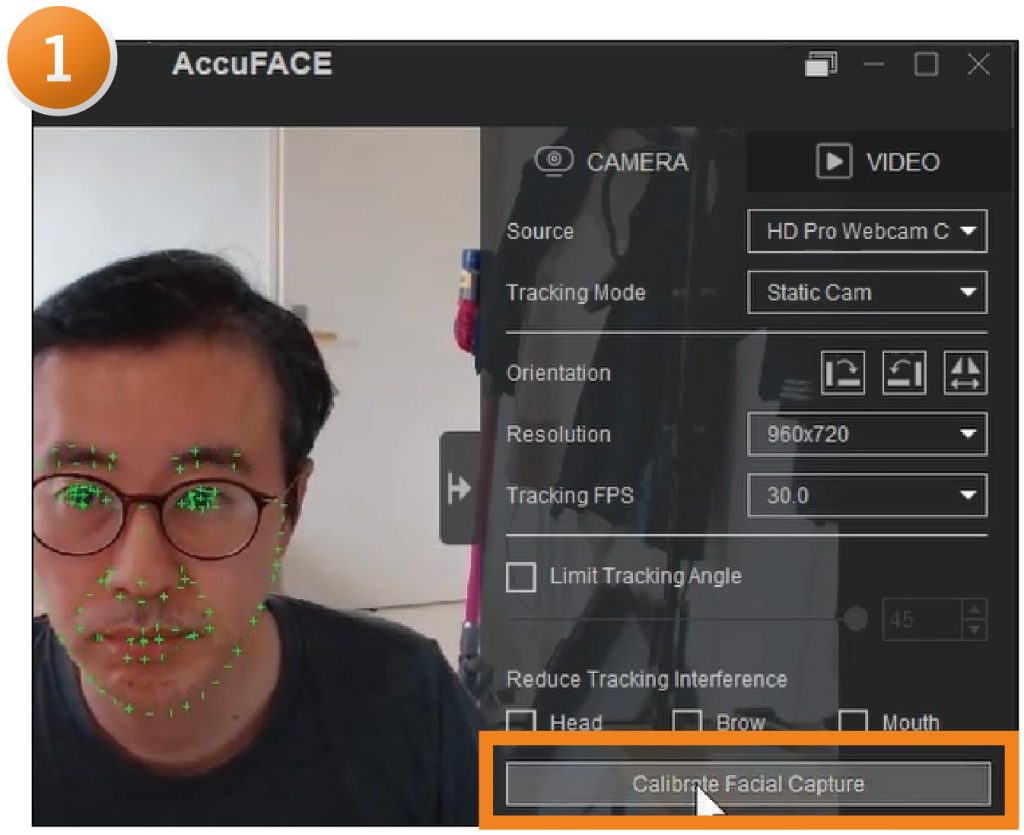

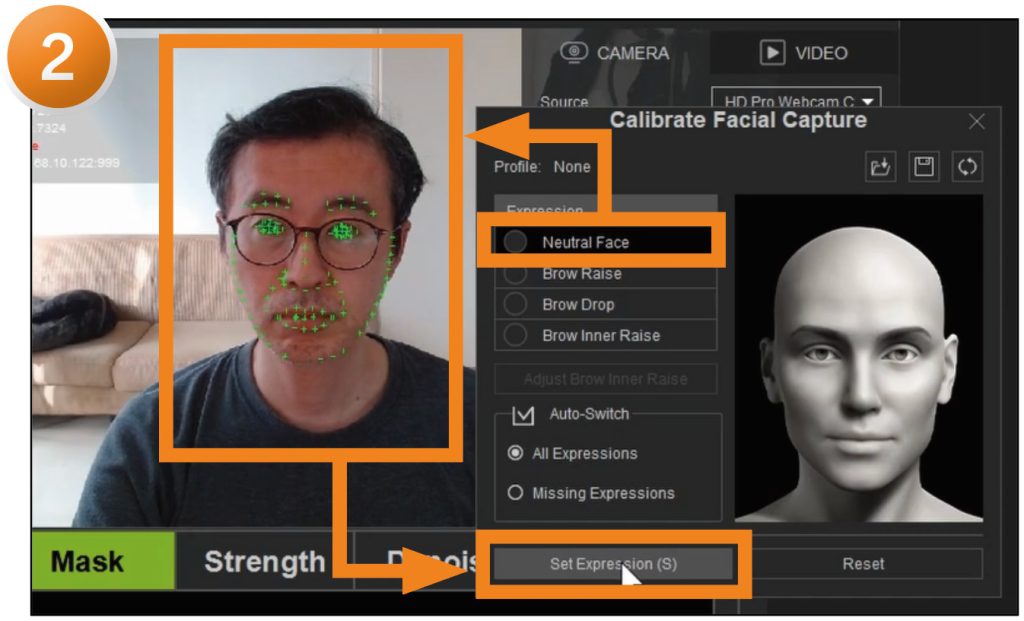

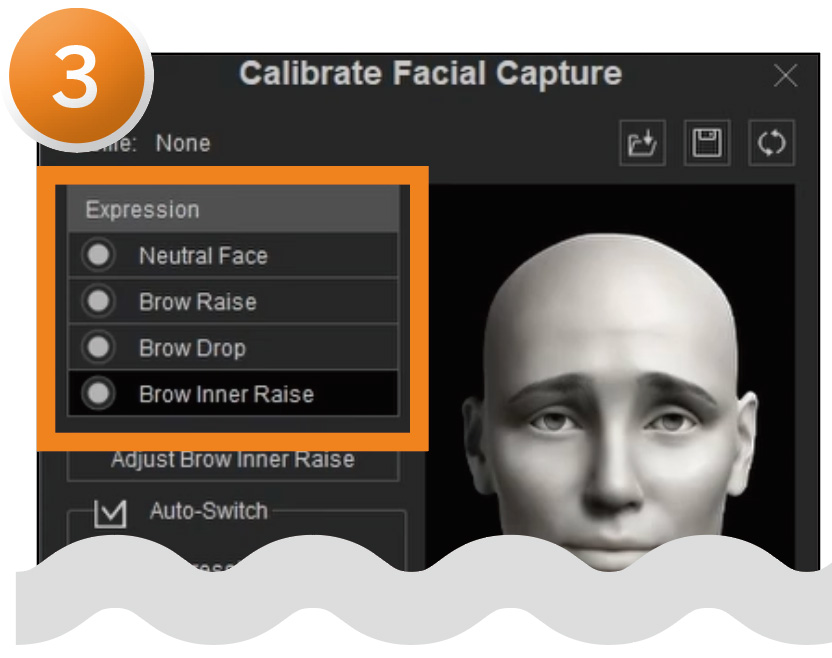

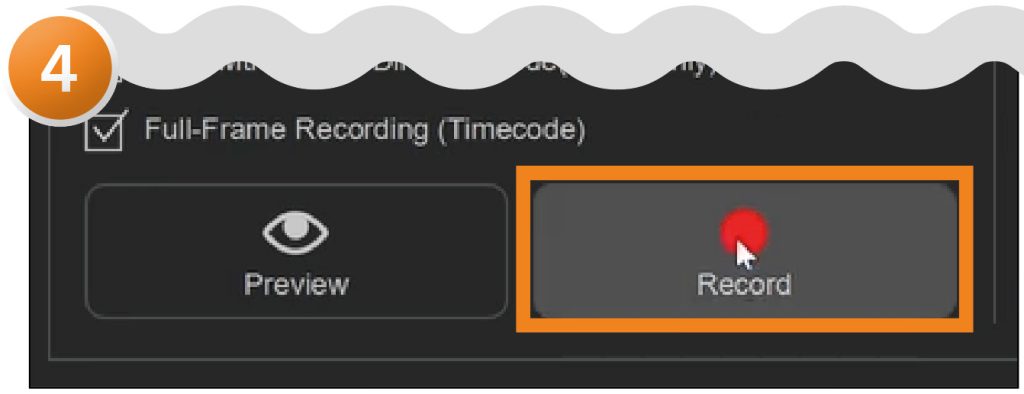

制作手順 ❹

表情のキャリブレーションをする

使用ツール

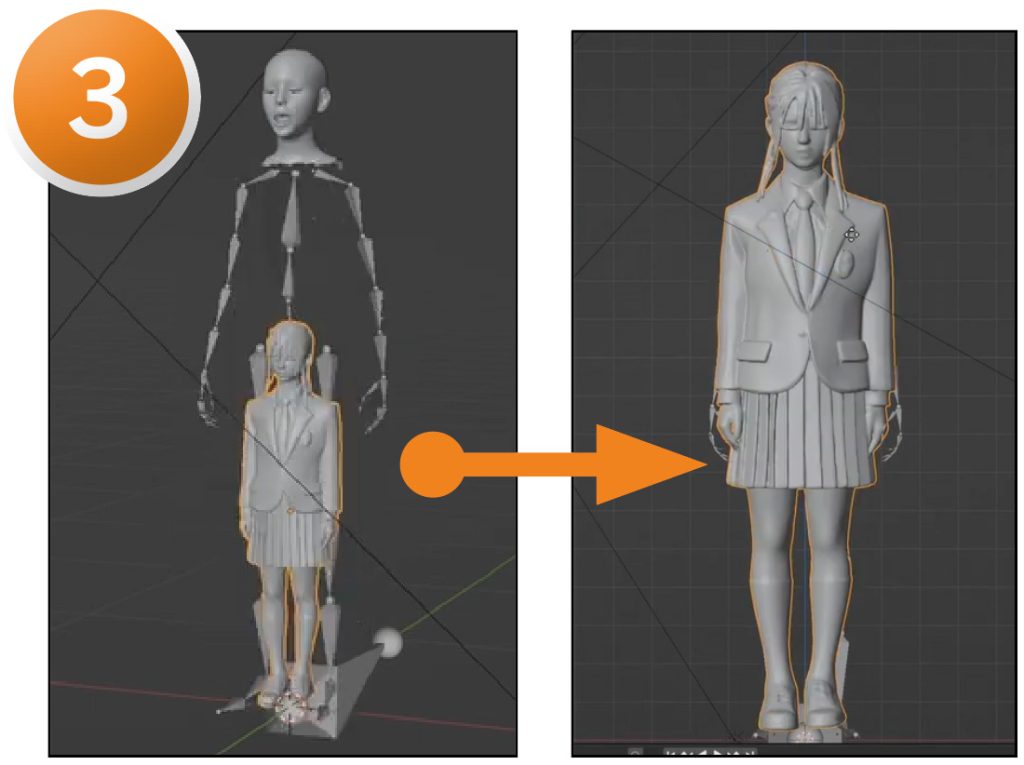

制作手順 ❺

全身のモデルを作る

使用ツール

image to 3Dサービスについて

| Meshy AI | Kaedim | Luma AI |

| Rodin (Hyper3D) | Stable Point Aware 3D | Sloyd AI |

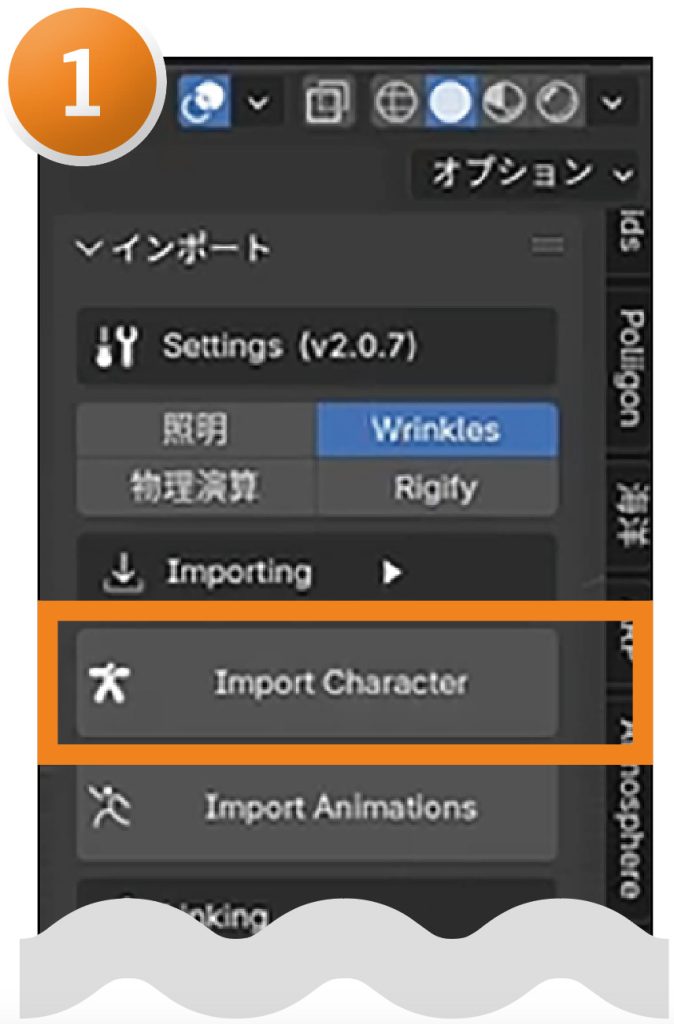

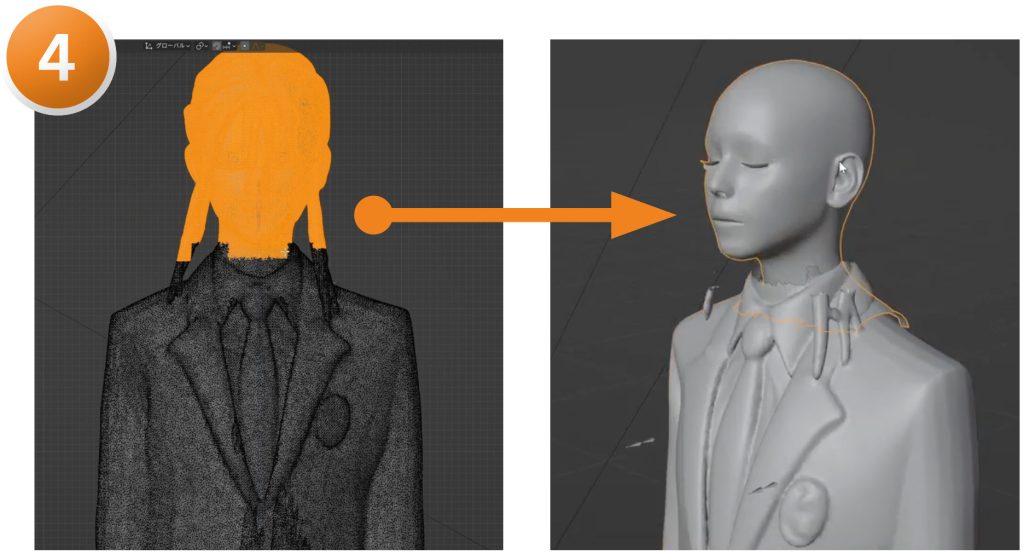

制作手順 ❻

顔と体のモデルを統合する

使用ツール

CC/iC Blender Tools

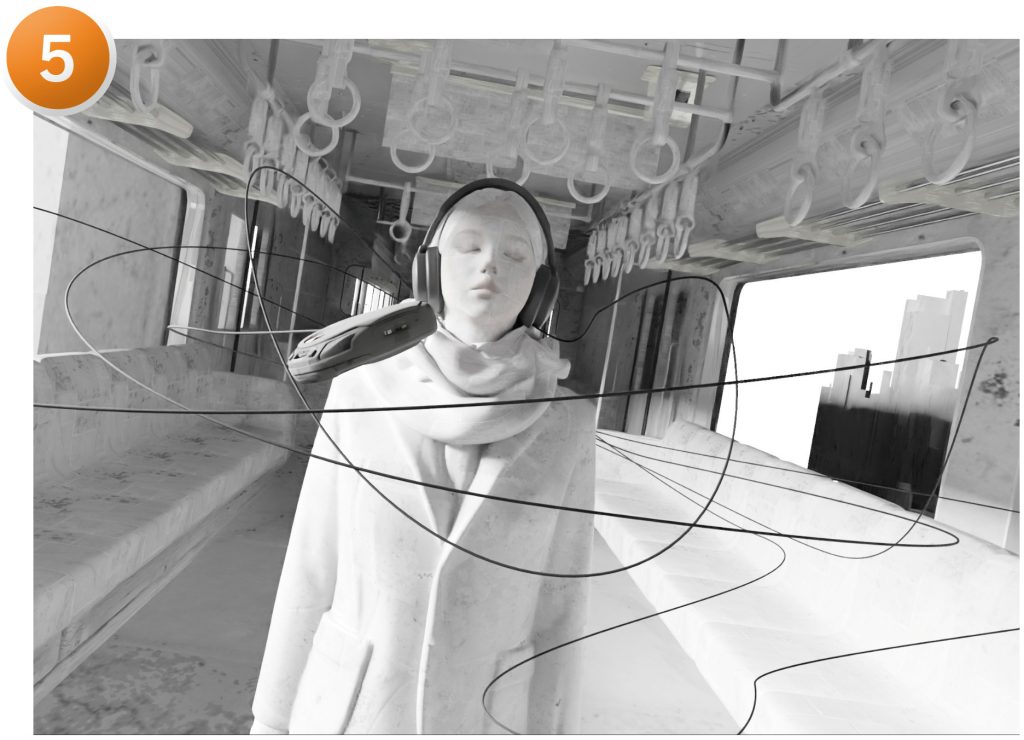

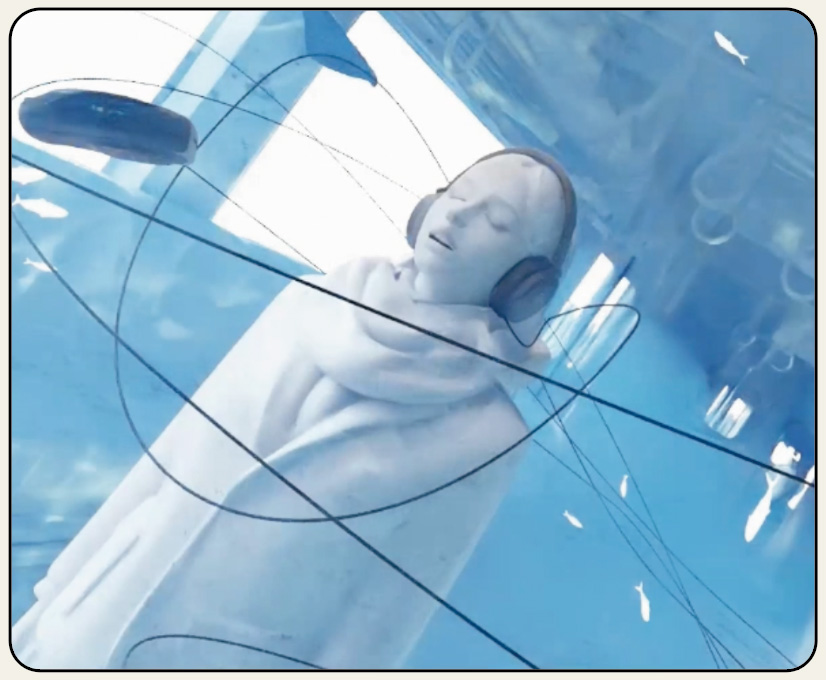

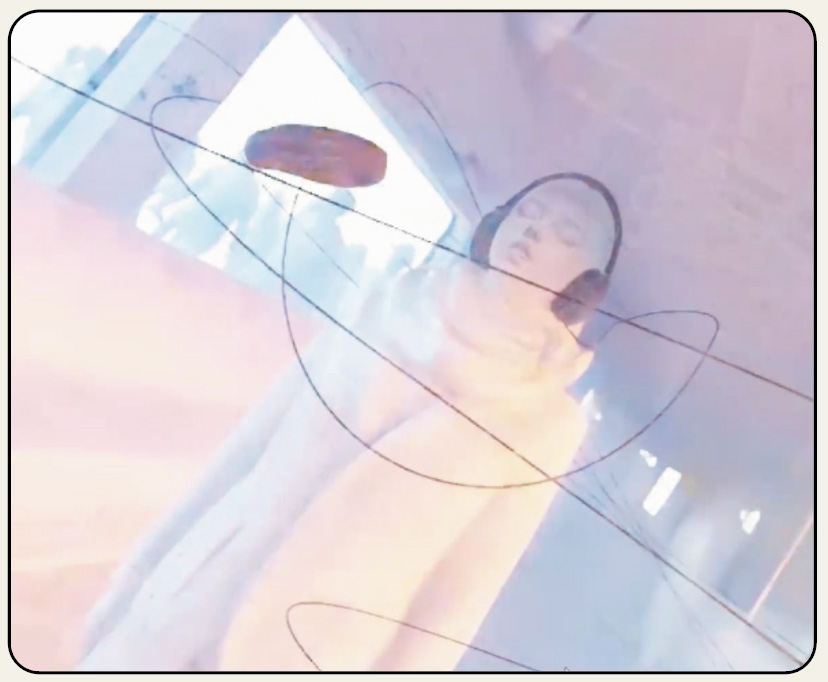

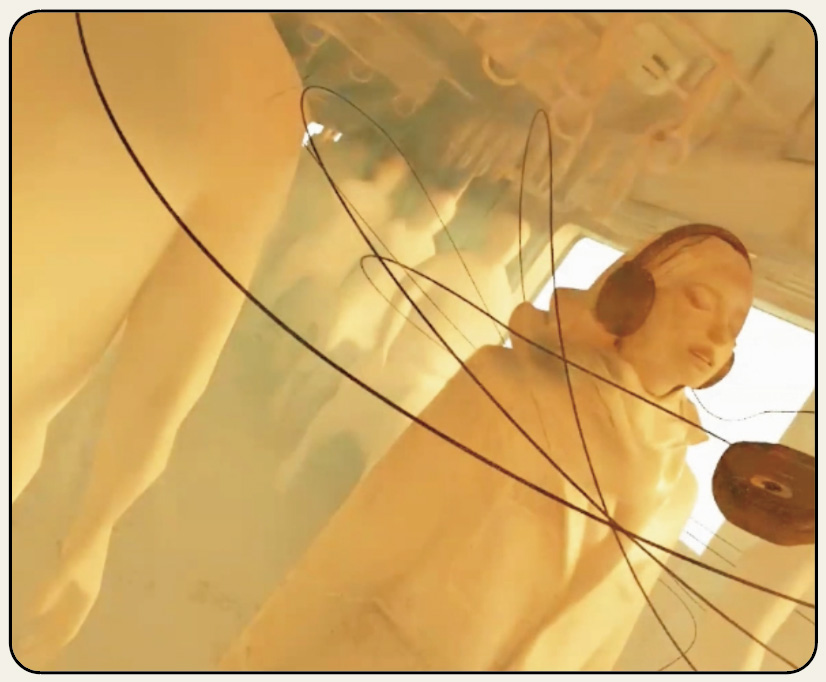

Blenderでの光の変化による色の表現

「本作でもうひとつ自分の中で決めていたのが、ライティングですべての色を表現するということでした。本作に出てくるパーツは全て白い石なので、ライティングを変化させていくことで色味をつけています。最初は真っ白な電車の中から始まり、時間が経つにつれ水中のような青い風景になり、夕焼けになり、暗くなって、最終的にまた白い雪のような世界に戻ってくるといった流れになっています」と高橋さん。

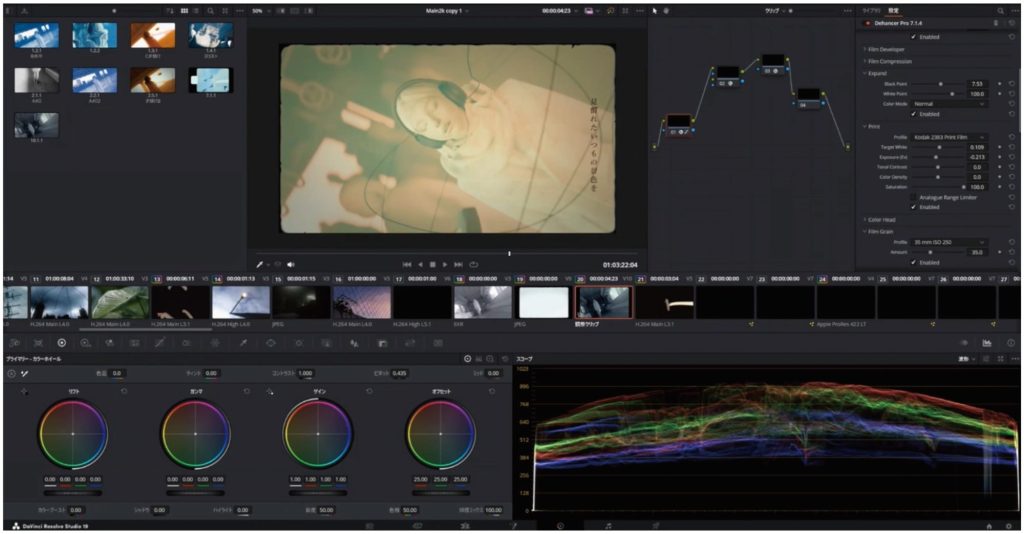

制作手順 ❼

カラーグレーディング

使用ツール

Dehancer Pro

AIを活用したモブキャラクター制作

モブやエキストラのキャラクターであればよりシンプルなフローで使えるものが作れる

本項では、モデリングをせずにモブやエキストラのキャラクターをAIで作る方法を応用事例として解説します。先ほど紹介したキャラクター制作は複雑なフローでしたが、顔の表情などを作らなくていいモブキャラクターであればもっとシンプルな作り方があります。もちろん、カメラが寄っていくようなシーンで使用するには厳しい部分がありますが、引きの画や建物に住んでいる人々のようにパッと人物を置きたいような状況のときには充分に使えるんじゃないかなと思いますね。

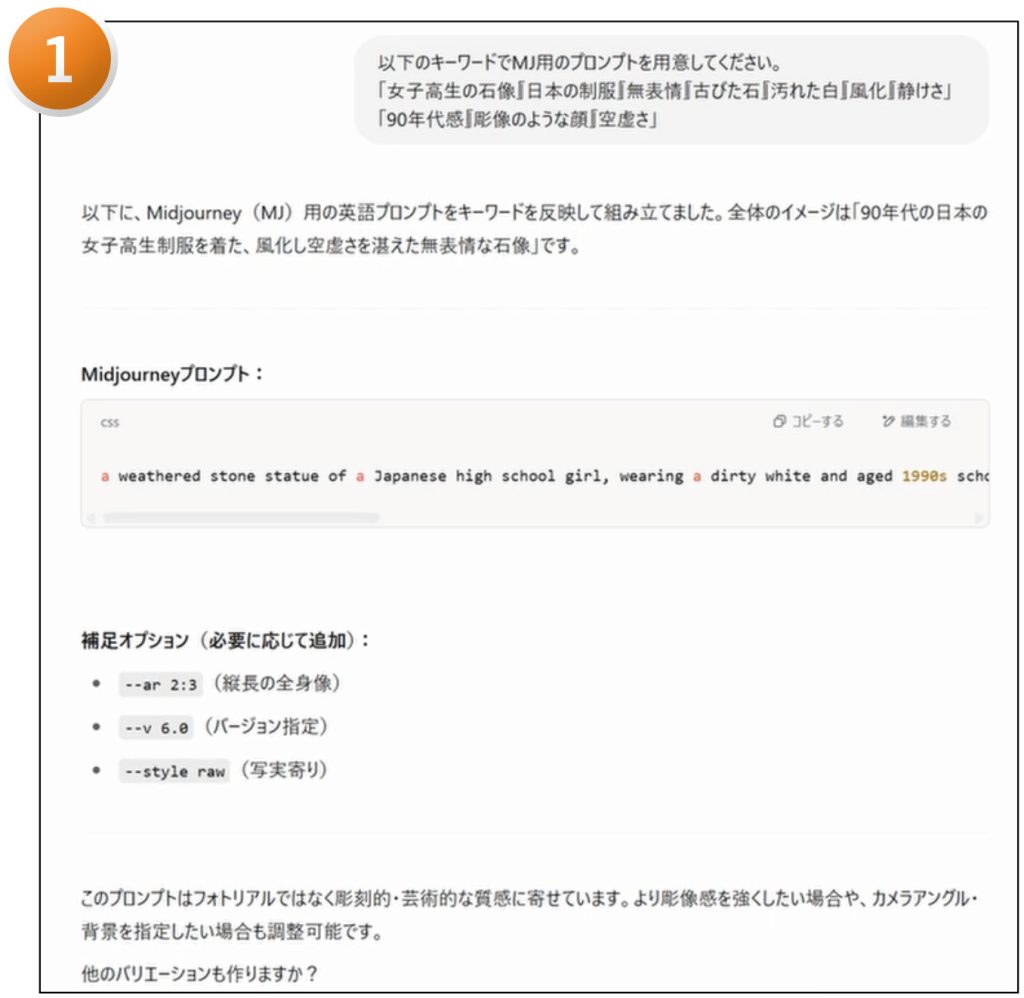

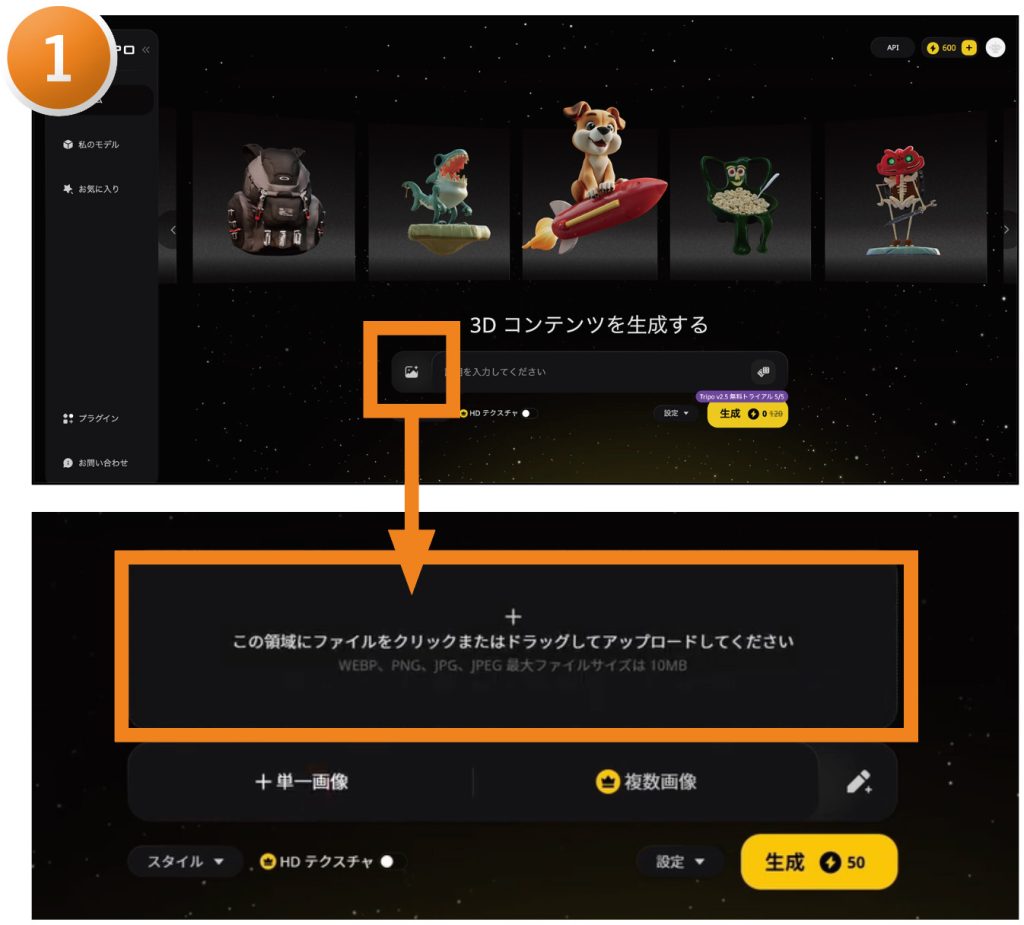

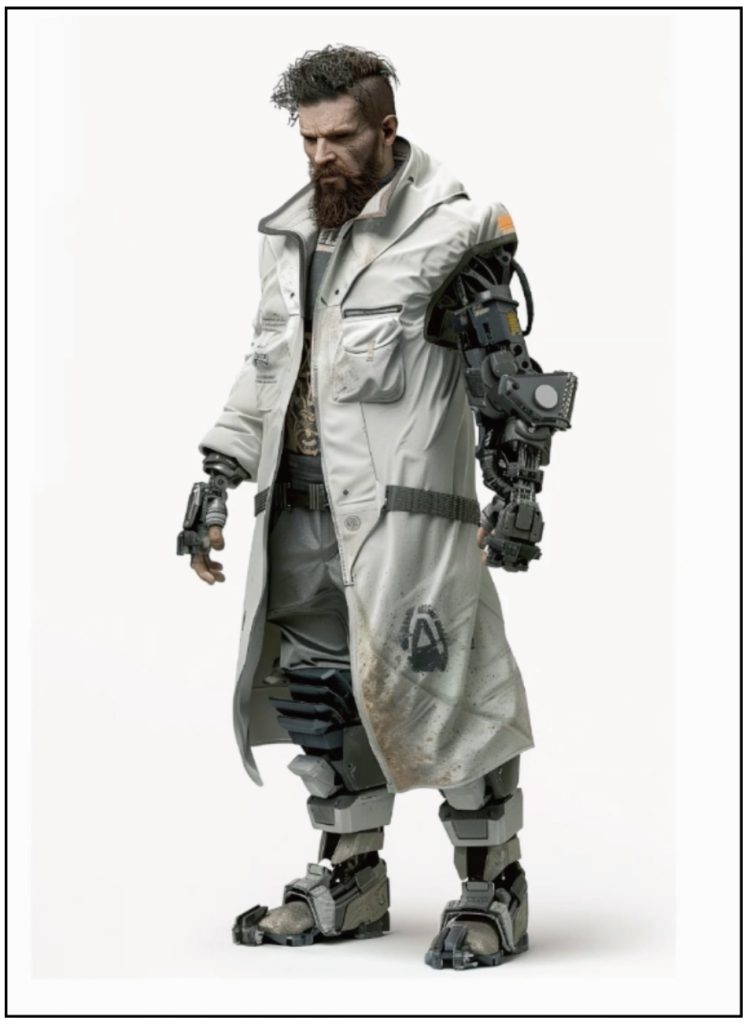

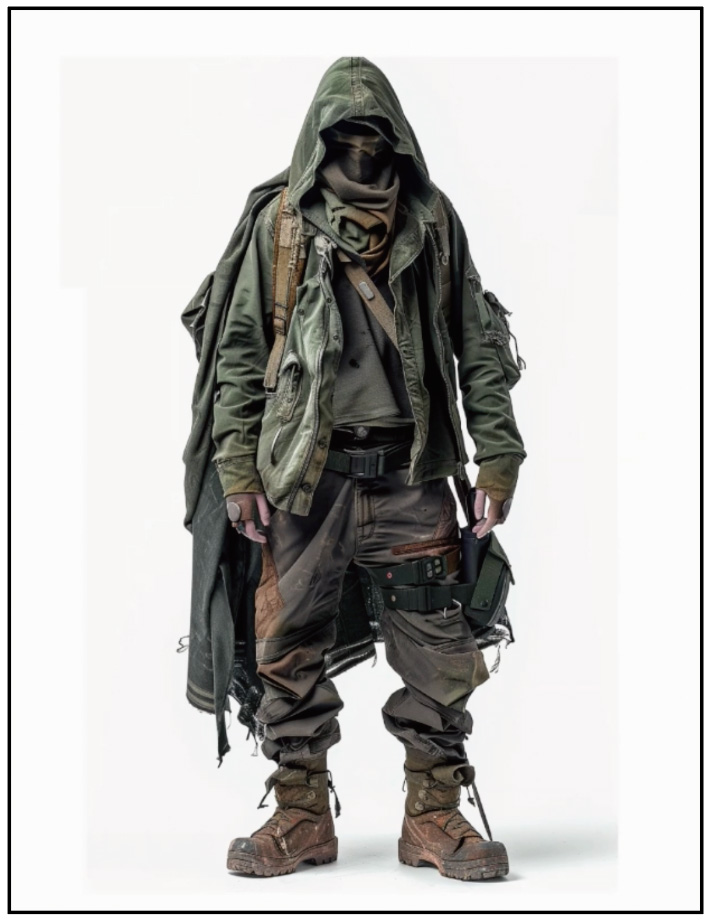

制作手順 ❶

キャラクター画像生成

使用ツール

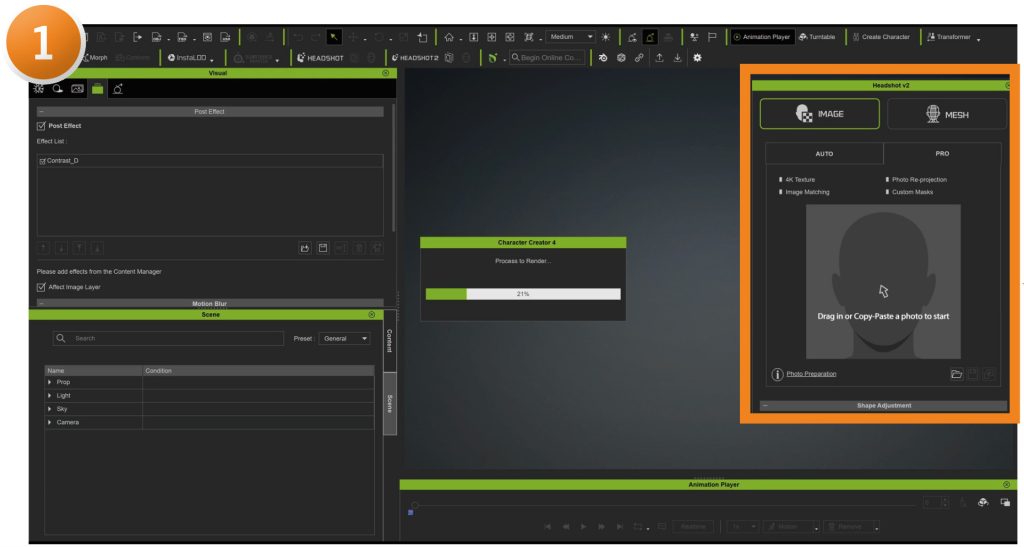

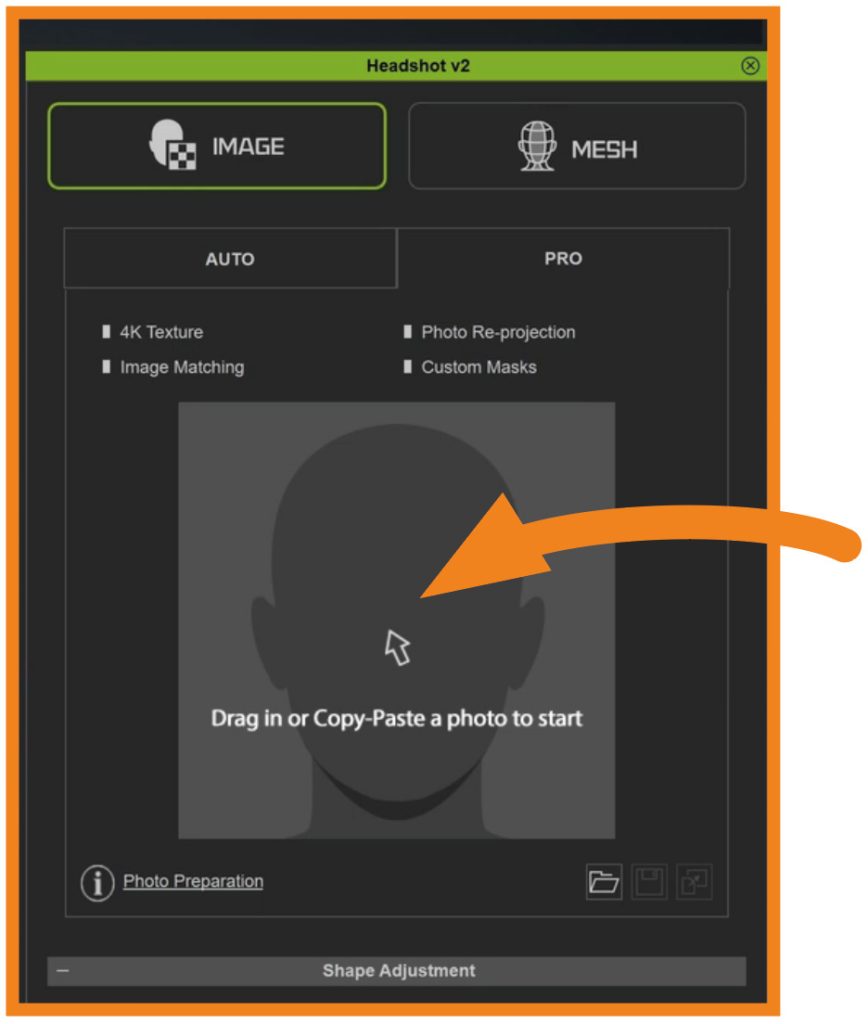

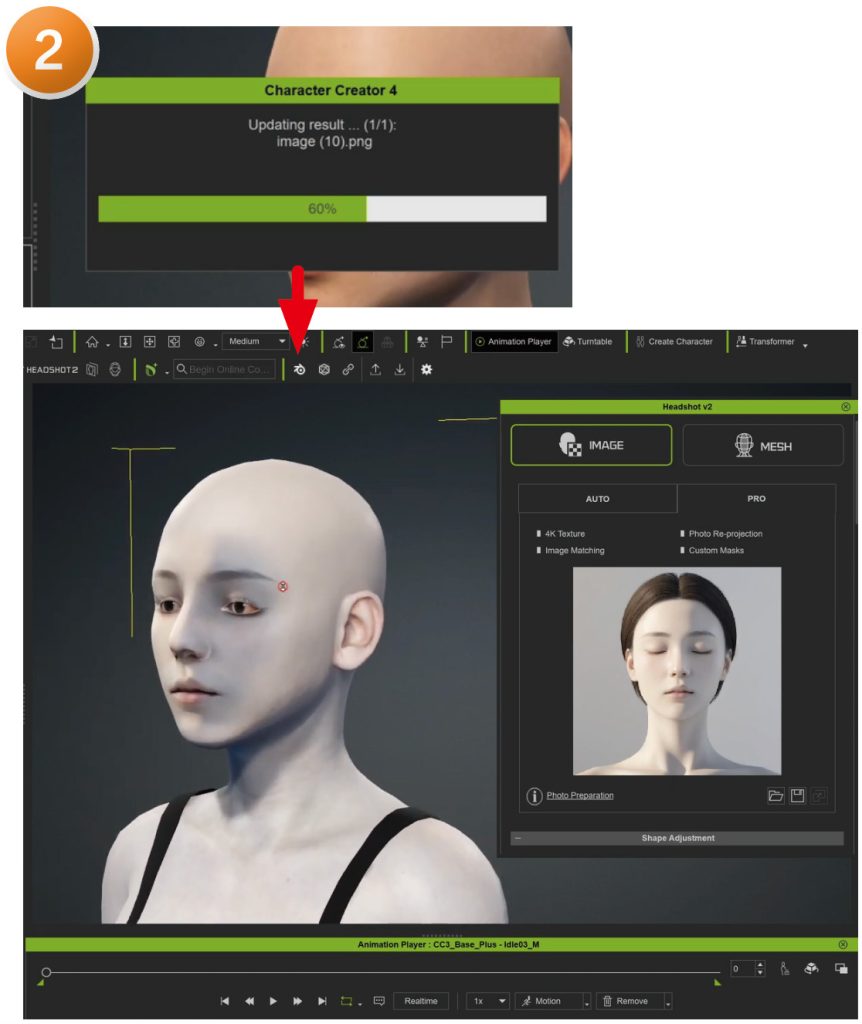

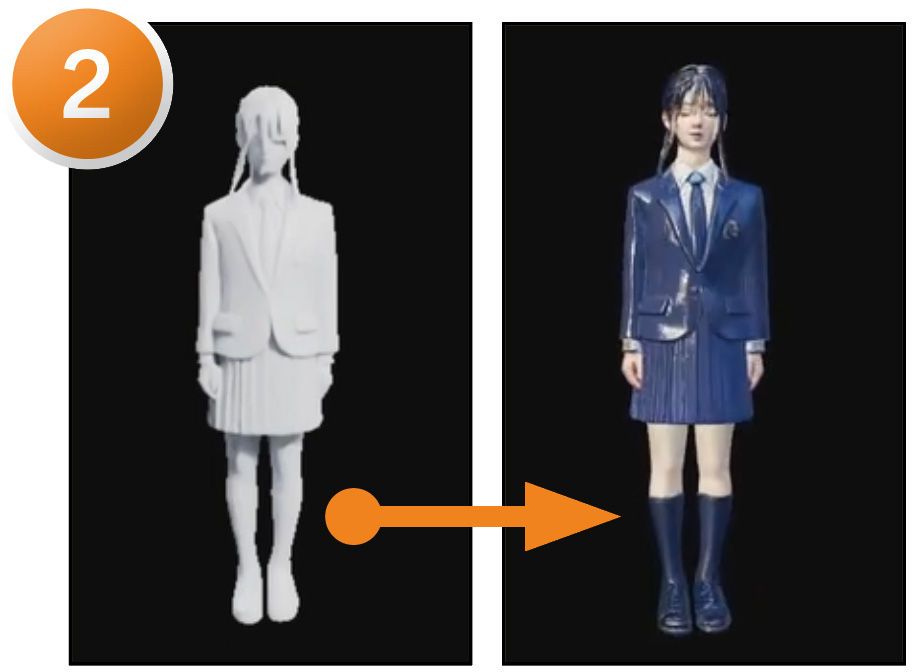

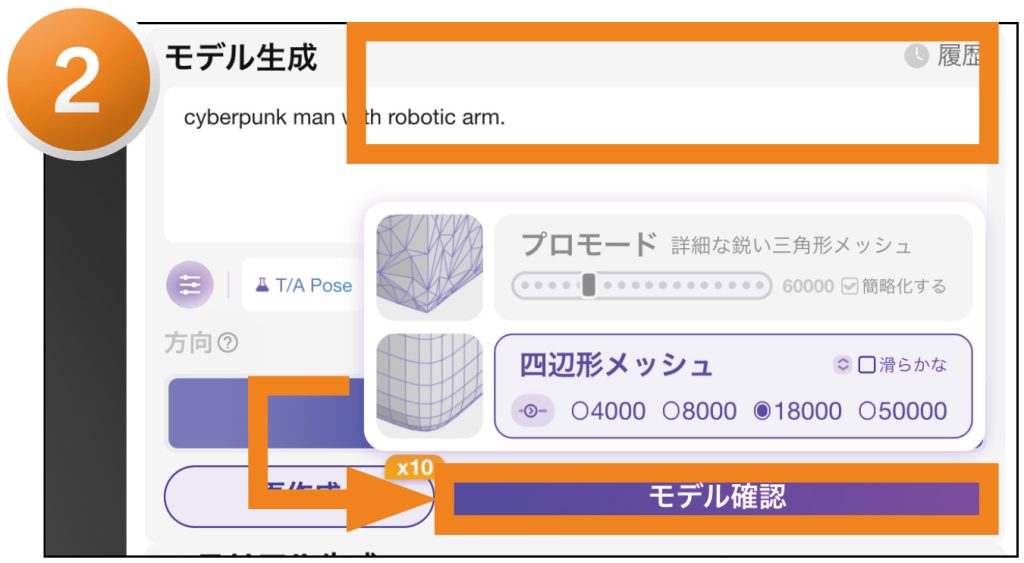

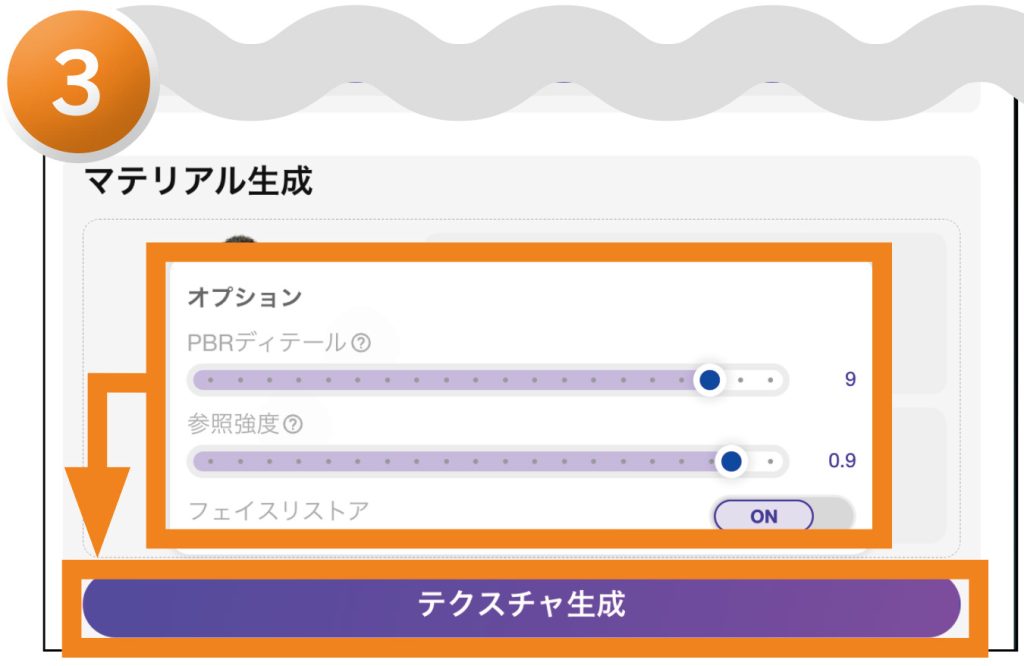

制作手順 ❷

生成画像から3Dモデルを作る

使用ツール

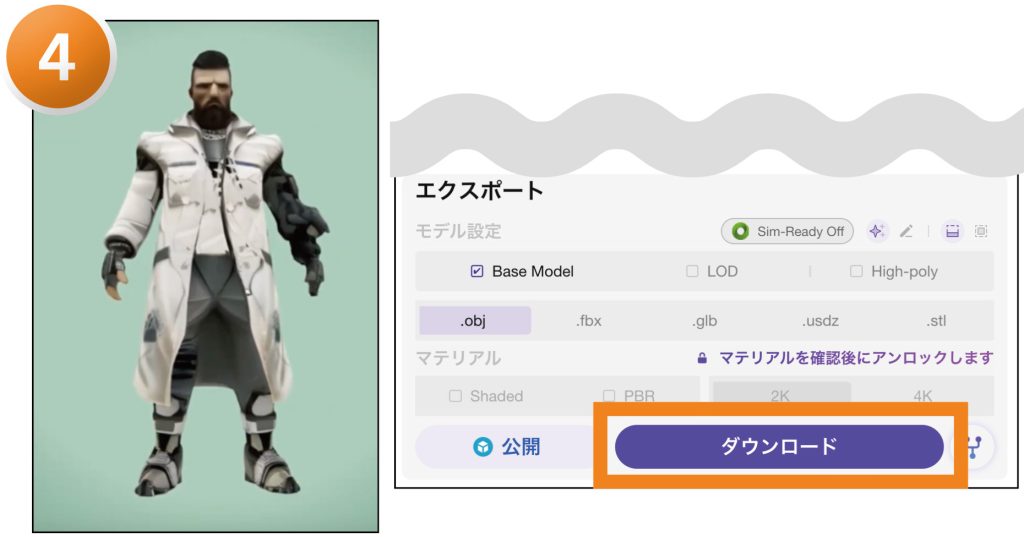

Rodin (Hyper3D)

テキストや画像から3Dモデルを生成できるAIツール。

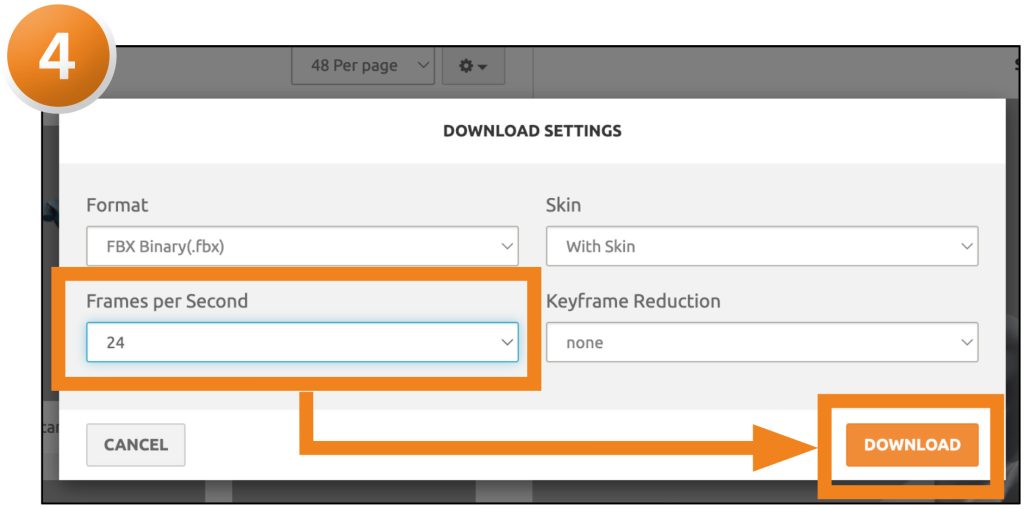

制作手順 ❸

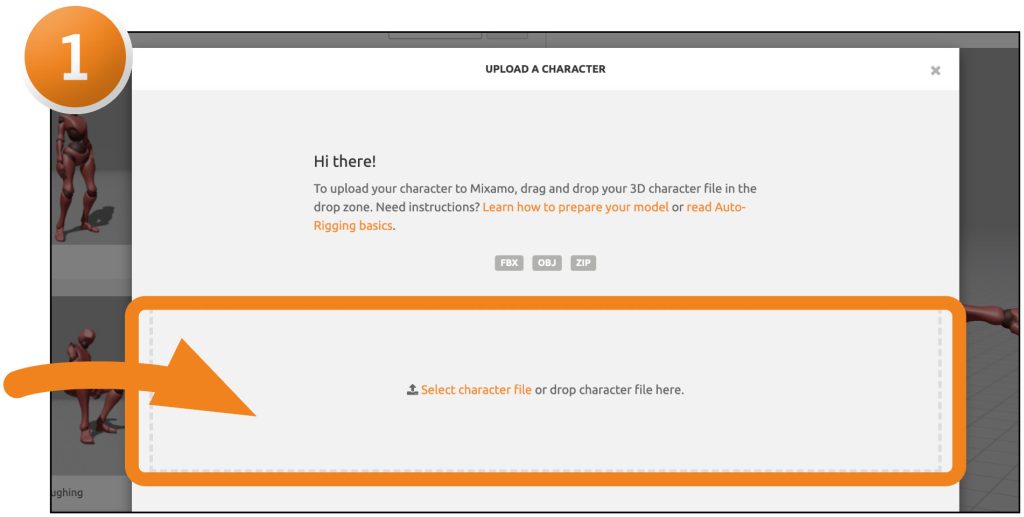

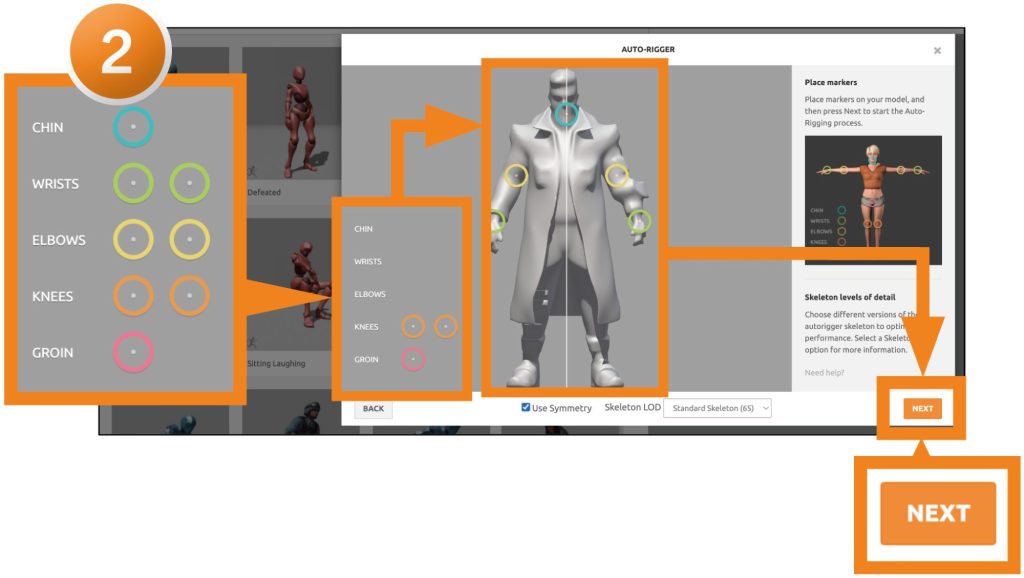

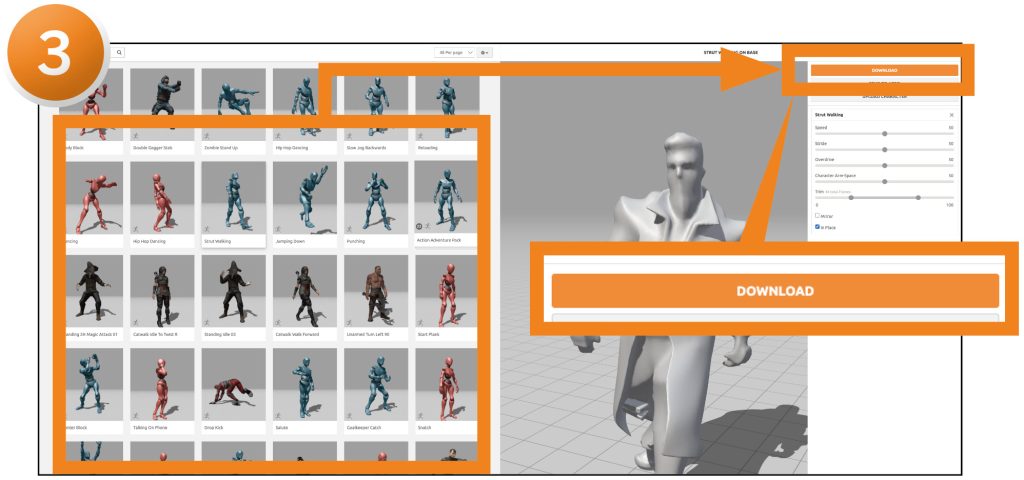

3Dモデルに自動リグ付け+動作適用

使用ツール

Mixamo(アドビ)

3Dキャラクターにアニメーションを簡単に付けられる。

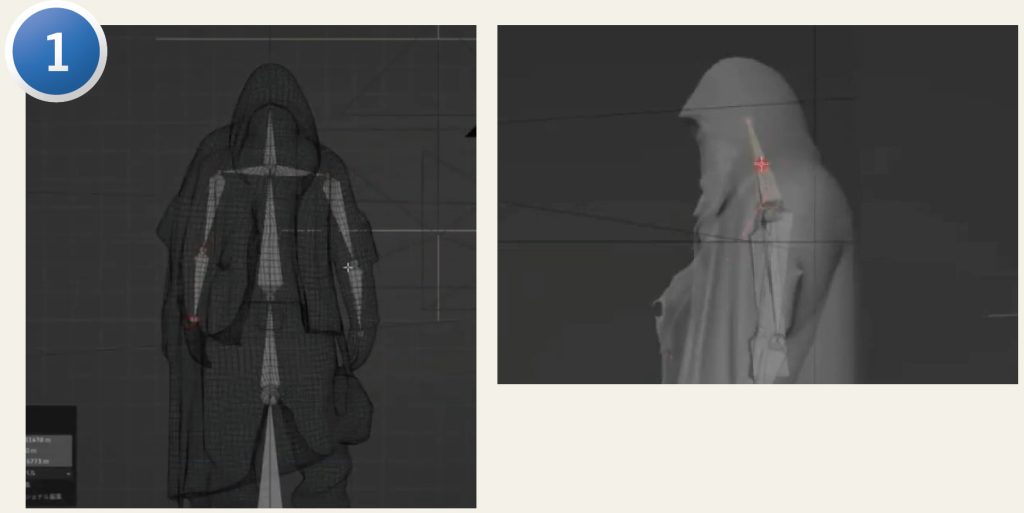

Blenderでリグをつけ簡易的に動かす方法

制作手順❸はBlenderで簡易的に制作することもできる。立ちポーズや座りポーズなど、シンプルなポーズをリギングするパターンを紹介。

生成したモデルを読み込み、ざっくりとボーンを入れていく。

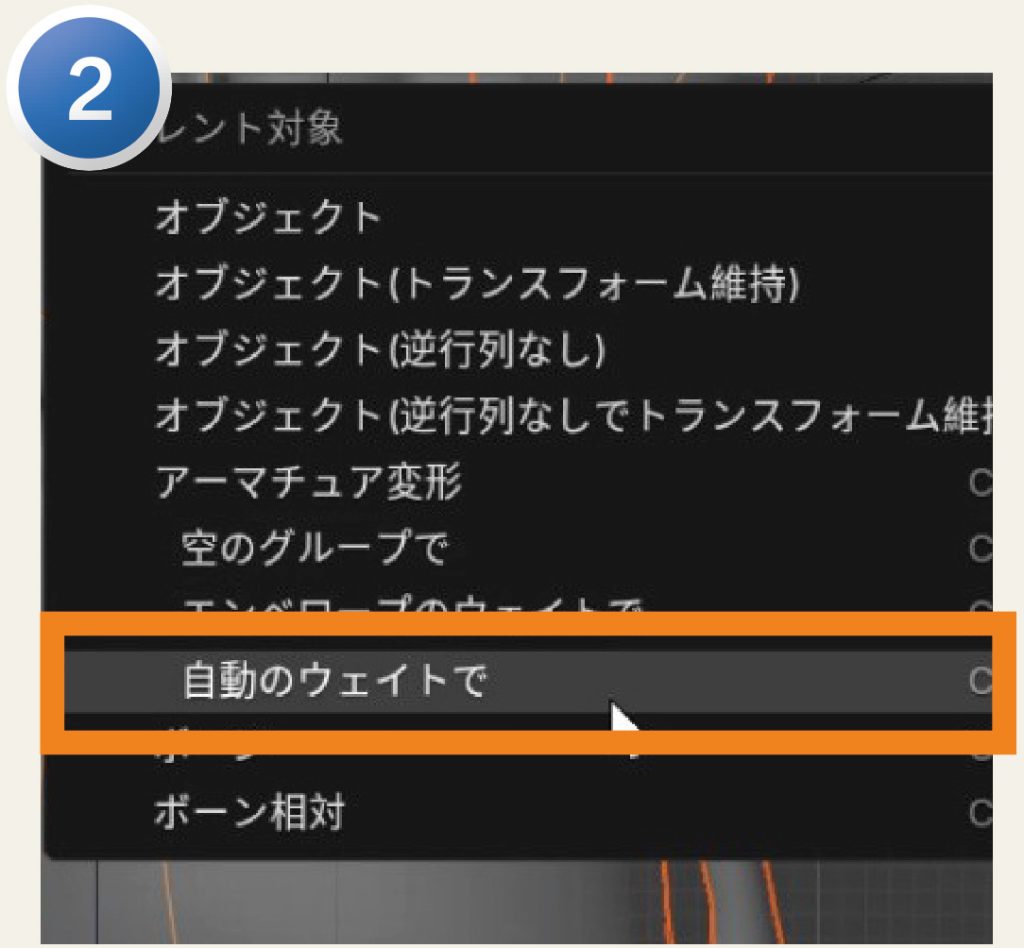

アーマチュアとモデルを選択した状態で[control+P]キーを押し、[ペアレント対象]>[自動のウェイトで]を選択。自動でリグが入り、モデルを動かすことができる状態に。「大きな動きでなければこの方法でも簡単にリグを組むことができます」と高橋さん。

任意のボーン(作例では腰)を選択し、[トランスフォーム]の[回転]欄にカーソルを合わせ、[I]キーで1フレーム目にキーフレームを打つ。

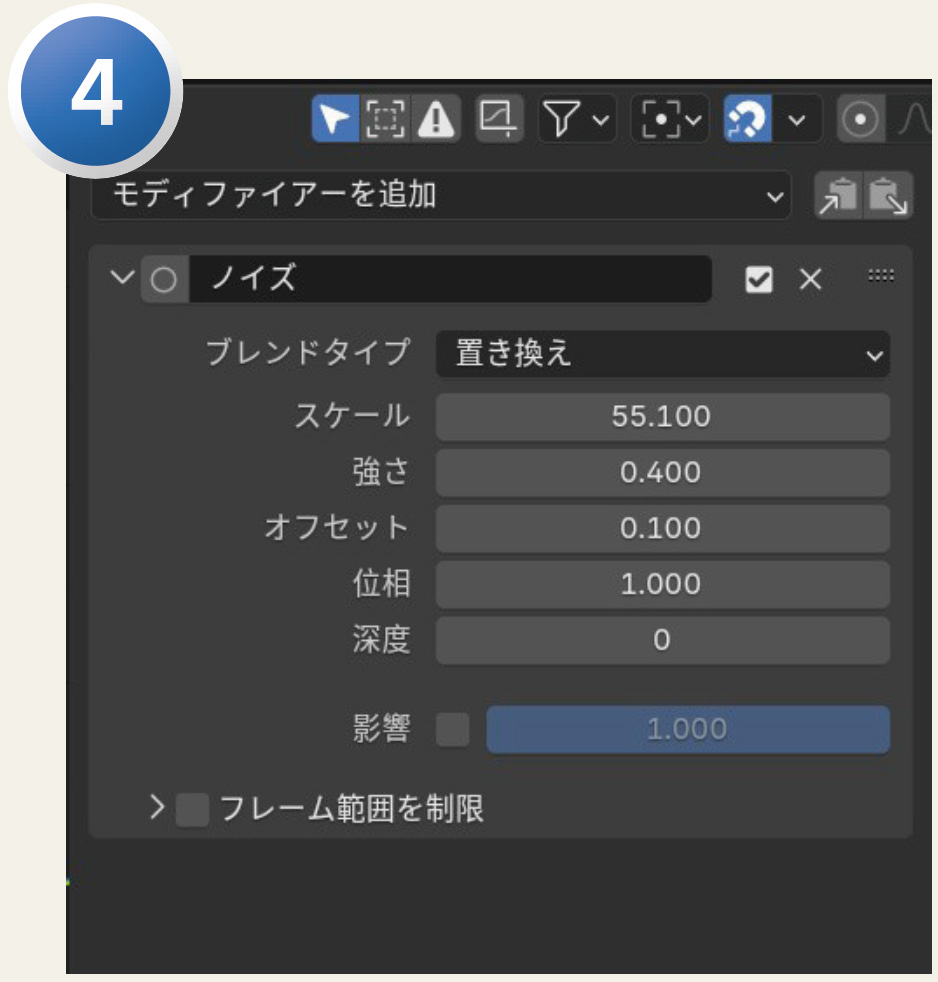

グラフエディター内の[モディファイアーを追加]のプルダウンから[ノイズ]を選択。[スケール]や[強さ]の値を変更し、任意の位置にキーフレームを打つことで簡易的な揺れの動きをつけることができる。

解説動画を見る

AIを制作に活用して感じたこと

モデリングをする行為自体を重視したいなら無理してAIを使う必要はまったくない

これは実際にAIを使ってみて感じたことなんですが、自分のスタイルを守るということを大事にしたほうがいいんじゃないかなと思いました。AIを使い始めると「自分のスタイルが失われていくんじゃないか?」「この作品は自分が作っていると本当に言えるのか?」といった疑問がどうしても湧いてきてしまうんですよね。ただ、それによって「自分は何を選んでいるのか」を強く意識するようになったので、スタイルがより明確になったとも感じています。つまり、自身の意図を反映させることを意識しながらプロンプトを設計していくことで、AIで手数を増やしながら自分の世界観を絞り込んでいくことができるのではないかと考えています。

ただ、自分で作るプロセスが楽しいという場合も必ずあるので、モデリングをする行為自体を重視したいのであれば無理してAIを使う必要はまったくありません。AIで作ること自体がつまらないと感じるのであれば、別のやり方をやればいいわけです。「今すぐこの部分だけをやらなければならない」「そこまで時間をかけられない」など、その状況によって使い分ければいいし、だからこそ出力に振り回されないようにしたいですね。AIは短時間で高クオリティのものを出力できますが、それに合わせて自分がやりたいことを変えていってしまうと他の人と同じようなものしか作れなくなってしまいます。なので、冒頭でお伝えしたようにAIを補助ツールとして駆使することが制作において重要なことなんじゃないかと思いますね。