日本におけるフェイクドキュメンタリー作品の第一人者であり、ホラー映画作家として独自の世界観を提示してきた白石晃士監督。『コワすぎ!』シリーズ、『ノロイ』、『カルト』、『サユリ』…など、白石監督が自身の作品で実践してきた“恐怖の方程式”を、企画、脚本、演出、音響など各パートから紐解いていきます。

※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

講師 白石晃士 Koji Shiraishi

映画監督。1973年、福岡生まれ。ホラーとバイオレンスを描き続けており、ほとんどの作品で誰かが死ぬか消える。フェイクドキュメンタリーの手法を得意とする。主な作品に『ノロイ』(05)、『オカルト』(08)、『グロテスク』(09)、『カルト』(12)、『貞子vs伽椰子』(16)、『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』シリーズ(12〜)、『サユリ』(24)など。監督最新作『近畿地方のある場所について』が8月8日(金)より全国公開。

白石監督はいかにして恐怖に向き合い、作品を作っているのか?

自分がホラーの表現を面白がれないならニワカに作るのは絶対に止めたほうがいい

—今回は白石監督がどのように映画を作っているか、その舞台裏をお聞きします。

主にホラー作品の話になりますが、前提としてお伝えしたいことがあります。めちゃくちゃ好きなホラー映画がある、あるいは絶対にホラー映画が作りたい、という人は向いていると思うんです。もともと私はホラー専門になる予定はありませんでしたが、ホラー映画に大好きな作品はたくさんあって、それがキャリアの足掛かりになりました。要するに、「好きじゃないけど、ホラーをやればなんとかなるかも」と浅く考えているのであれば、その人は向いていないので、絶対に止めておいたほうがいいです。

—それはどういった意味でしょうか?

作り手がホラーの表現を本気で面白がっていないと、自分の作品内で身になった表現ができない…つまりいい作品が作れない、ということです。“面白くないホラー映画”がヒットすることもありますが、それは作品のホラーでない要素がウケたということ。ホラー映画を作りたいわけではなくて映像作品を作りたいのであればいいのですが、ニワカにホラーをやろうとしても失敗するだけなので、本気でなければ止めたほうがいいです。

—なるほど、先輩からの貴重な意見だと思います。本格的なノウハウの話に行く前に、まずは用語を整理させてください。白石監督が得意としている「フェイクドキュメンタリー」とは何でしょうか?

簡単に言うとドキュメンタリーのテイで作られたフィクションですね。全編にわたってドキュメンタリー調、その必然性があるカメラが回っていて、そのカメラが捉えたものですべてが構成されている、と。ドキュメンタリーのテイなので、当然その映像を編集した人もいるということです。私の過去作の中にもありますが、フェイクドキュメンタリーかと思わせながら最終的には違うところに着地する、というタイプの作品もあります。「モキュメンタリー」も同じ意味だと思ってもらってよいと思います。

—ジャンルではなく、あくまで手法ということですね。

そうです。だから基本的には劇映画をやっているだけであって、その中のひとつの手法にフェイクドキュメンタリーがある、ということです。劇映画の中にも、一部“カメラが捉えた映像”を用いる場合がありますが、それを全編に引き延ばしたようなイメージですね。

フェイクドキュメンタリーと周辺のジャンル・手法

フェイクドキュメンタリーはあくまで劇映画のひとつの手法

フェイクドキュメンタリーモキュメンタリー

ドキュメンタリーのテイをとったフィクションのこと。あたかも現実かのように撮られているが、そう見えるように緻密な演出がなされている。白石監督も自身の作品で多用している、劇映画のひとつの手法。

POV(Point of View)

POV=主観ショットの意味は広く、フェイクドキュメンタリーのカメラ主観に限らず、劇映画内の人物主観や物体主観のことも指す。また、そのようなシーンは撮影台本に「POV」と記載されることもある。

ファウンドフッテージ

“発見された映像(を元にして作られたもの)”という劇中の設定、あるいはフェイクドキュメンタリーのひとつの手法とも言える。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』以降、一気に認知が広がった。

モンド映画

1960年代にブームを巻き起こしたジャンル。「モンド」は直訳すると「世界」という意味。世界各地の風習を見世物的に記録しているが、フェイクであることは視聴者・観客も織り込みずみであることがポイント。

“やらせ”とは何か?

フェイクドキュメンタリーとやらせを区別する際に重要になるのは作り手や送り手の態度。あくまでフィクションであり、エンタメであることを明言している前者に対して、やらせは作り物であることを隠し、真実ベースであるというスタンスを取る。社会問題などをジャーナリスティックな視点で切り取った映像のやらせはミスリードを誘うため、特に悪質であると言えるだろう。

“ドキュメンタリー”とは何か?

どれだけ世界をありのままに切り取ったドキュメンタリーであっても、フレームを切ってカメラで捉え、編集を加えている時点で、必ず作り手の意図が入ってしまう。ドキュメンタリーはあくまでドキュメンタリーとしてのリアリティを保った作品であり、広い意味ではフィクションだ。逆にフィクションであっても、すべてがCGでない限りはドキュメンタリーの要素を含んでいる。

白石監督が自身の作品でフェイクドキュメンタリーの手法を使い続けている理由

フェイクドキュメンタリーは野蛮で乱暴な手法であり、映画の持つ原始的な力を呼び覚ます手法です。映画が絵空事で自分とは全く関係ないものだと安心して観ている人たちを強引にスクリーンの中へ引きずり込み、観客と地続きの世界にフィクションを出現させることができます。なんという暴力的で攻撃的で原始的な手法なんでしょうか。

白石晃士著『フェイクドキュメンタリーの教科書』(誠文堂新光社)「おわりに」より

—周辺ジャンル・手法として「POV(Point of Vie/主観ショット)」や「ファウンドフッテージ」があって、これらがあることによってさらに複雑化している印象です。

POVに関して、私の記憶では『REC/レック』(07)という映画が出てきたときに使われ始めた言葉だと思います。たしかに宣伝文句として端的で分かりやすいんですが、本来は「主観ショット」という意味なので、劇映画の中で“カメラが捉えた映像”ではなくても人物主観のショットがあればPOVになります。定義が広くて必ずしもフェイクドキュメンタリーとはイコールではありません。『ハードコア』(15)という映画も人物主観の作品ではありますが、主人公がサイボーグなので“カメラが捉えた映像”のニュアンスもあって、カメラ主観のPOVとも言えますね。一方で「ファウンドフッテージ」はフェイクドキュメンタリーの形式のひとつで、劇中設定であると理解したほうが早いかもしれません。発見された映像素材を再編集して見せているというスタイルですね。『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(99)はまさにファウンドフッテージの作品です。

—ドキュメンタリーのテイという点でもうひとつ疑問として浮かぶのが「モンド映画」とは何か、ということです。世界中の変わった風習や風俗を紹介する『世界残酷物語』(62)がモンド映画として有名ですが…。

『世界残酷物語』も実際に現地に行って撮影していると思うので、もちろんドキュメンタリーの要素もありますが、それよりも見世物的な作品の態度に注目すべきだと思います。境界がかなり曖昧ですが、本当のドキュメンタリーか否かを問わない作品というのがモンド映画に分類されると思います。つまり観客も「どうせ作り物でしょ?」というニュアンスを持って観ている、と。私の『ノロイ』という作品は宣伝で一部ホンモノ、一部再現という言い方をしました。映像は全編ドキュメンタリーのテイを取っているので、『ノロイ』はモンド映画だと個人的に思っています。それなら“やらせ”とは? “ドキュメンタリー”とは? という疑問も浮かぶかもしれませんが、構成や編集に作り手の意図は必ず入り込むので、“現実を映し出したもの”として見せるのであればドキュメンタリー、そこにゲテモノ的な見世物精神があり、作品を面白くするための捏造があればモンド映画、と理解するとよいかもしれません。

企画・プリプロ段階で考えるべきこと

リアリティ(劇中のルール設定)を明確したうえでどのような怖さを作るのか

通常の劇映画では得られない臨場感や本物っぽさを手に入れることができる

—白石監督は劇中内のリアリティを特に大切にされているとお聞きしました。

フェイクドキュメンタリーは映るものがすべて“本物”に見えないといけません。美術やセットで“作り物”が少しでも見えたらアウト。芝居でも“セリフを言っている役者”に見えた瞬間、リアリティがなくなってしまいます。

—芝居に見えない芝居…かなり高度ですね。

大切な部分ですね。前提として“すべてが本物に見える”ことが最低条件で、そこをクリアできるように企画やプリプロでも気を遣います。例えば一般的な劇映画であれば、観客は役者がキャラクターを演じているということも含めて観ているはずです。そこに合わせてリアリティラインを設定しますが、フェイクドキュメンタリーではもっと徹底してリアリティを構築しなければいけません。

—しかもリアルなだけでは面白くならないので、その中でフィクションとしての物語を展開するわけですよね?

そうです。だから、フェイクドキュメンタリーはほとんどの人がやりたがらない、面倒くさい手法なんです(笑)。ただ、いったんリアリティを構築できれば、その他の劇映画では得られない臨場感や本物っぽさを手に入れることができます。現実のように感じさせることができれば、恐怖表現もより効果的に機能するはずです。

—具体的に準備段階で意識することはありますか?

キャスティングは重要です。本物っぽく演じることが得意な人をちゃんと見つけないといけない。例えば舞台芝居で素晴らしい演技をする方もいますが、その人がフェイクドキュメンタリーに向いているとは限りません。これは向き不向きの話です。ロケーションにも同じことが言えます。美しい景色だとしても、そこに本物っぽさがなければ登場させるのは控えておいたほうがいいですね。

—知名度のある役者はフェイクドキュメンタリー向きではない、ということでしょうか?

『近畿地方のある場所について』を例に出すと、ベースは劇映画にしつつ、菅野美穂さんと赤楚衛二さんが演じるキャラクターが劇中で見るフッテージ映像はフェイクドキュメンタリーのスタイルで作りました。全国公開される作品なので、菅野さんや赤楚さんのようなスター俳優が出ていますが、全編フェイクドキュメンタリーにすると、“彼らが演じている役”という意味が発生してしまう可能性もあります。とはいえ一概には言えず、私の過去作でもやったことがありますが、有名であることを逆に利用して“本人役”としてフェイクドキュメンタリーに登場させるパターンもありますね。そこは企画次第だと思います。

白石監督の作家性が詰まった『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!』シリーズ

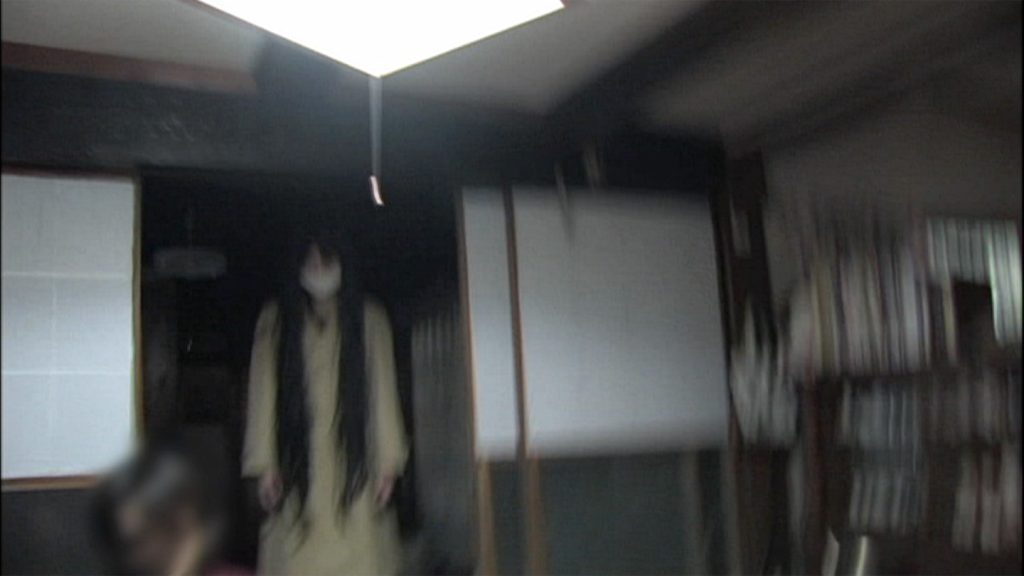

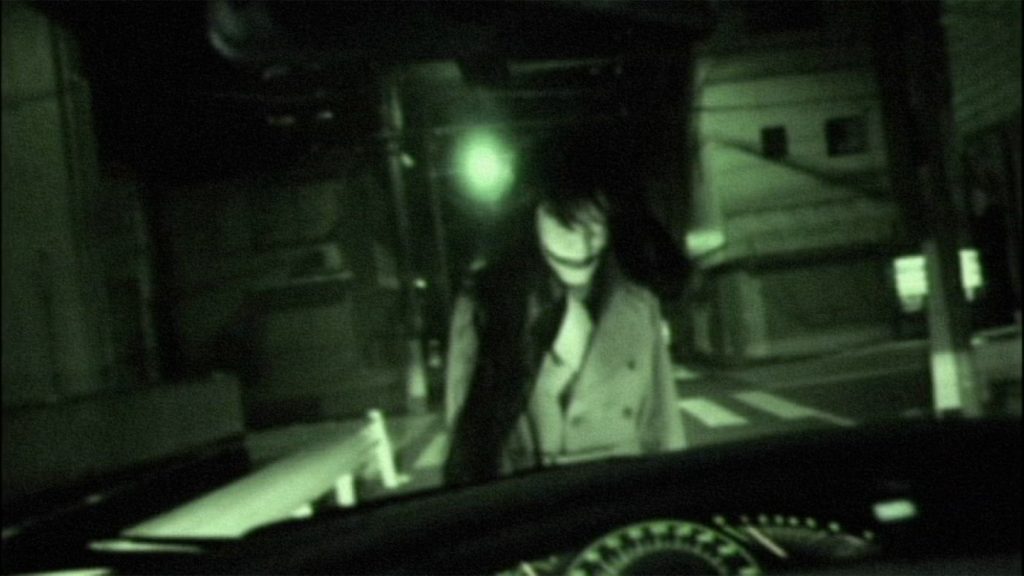

戦慄怪奇ファイル コワすぎ!FILE-01 口裂け女捕獲作戦(2012年製作)

カメラひとつで“事故的”に撮られた映像が観客に臨場感を与え、その映像の粗さすらも長所になる—。フェイクドキュメンタリーの醍醐味をそのように語る白石監督の代名詞とも言えるのが『コワすぎ!』シリーズだ。作品ごとに設定は違えど、リアリティラインの置きどころや、恐怖を醸成する演出の工夫など、参考になる点が多数ある。