限られた時間の中で多くの工程をこなしながら、細部に魂を宿らせ想いを届けるリリックモーション。本記事では、数々の広告やライブ映像、MVなどを手掛けてきたモーションデザイナー鈴本 蓮さんを招き、楽曲とグラフィックから読み解くモーションの考え方、トランスフォーム中心のモーション時短術、効率化で生まれた時間を”本当に凝りたい部分”に注ぎ込むためのノウハウなどを解説してもらった。作業スピードを上げて、クリエイティブにより時間をかけたい方には必見の内容。

※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

講師 鈴本 蓮 Ren Suzumoto

モーションデザイナー。1995年福島県生まれ。東京理科大学理学部第一部数学科卒業後、LIKI inc.を経て2021年7月に独立。2D、3Dを問わず広告、ライブ映像、MVを中心に映像制作業に従事している。

どのようにその映像を考え実務上でいかに時間を生み出すか

モーションデザイナーの鈴本 蓮と申します。元々、中学生時代からペン回しが趣味で、自主制作でペン回しの映像作品を作っていたらいつの間にか映像を仕事とするこになり、大学卒業後に映像制作の仕事に就くこととなりました。受けている仕事は基本的にCMや、実写のあまり関わらないCG、タイポグラフィなど、リリックモーションが主体となっているMVや音楽ライブ映像が中心になります。自主制作としては、未だにライフワークとしてペン回しの映像制作をしています。使用ツールはAfter Effects、Cinema 4Dを基本的には使っており、チャンスがあればHoudiniを使うこともあります。

今回の記事では、前半部分でリリックモーションの実例を交えながらどのようにその映像を考えたのか、後半分では実務上でいかに時間を生み出しているのかといった作業時間削減の方法について解説していきます。

神椿代々木決戦二〇二四 『ホワイトブーケ』解説

花譜「ホワイトブーケ-みんなで創る神椿代々木決戦MV-」【「怪歌」Live Ver.】

2024年1月14日に国立代々木競技場第一体育館にて開催された花譜4thONE-MAN LIVE「怪歌」にて、観測者の撮影した『ホワイトブーケ』のライブ映像が組み合わさったMV。背景映像とタイポグラフィのモーションを鈴本さんが担当、グラフィックやタイポグラフィのデザインは.MP Inc.のMUNIKUさんが担当した。

楽曲・グラフィック両方からモーションを考える

どちらの視点も共存させられるようにふたつのアプローチで作っていく方針に

MVやライブ映像においては、楽曲を聞いてインスピレーションを得てから、自分の作風や求められている作品形態の中でどんな映像を作るのかを最初に模索するかと思います。その上で普段、僕がどんなことを考えて映像を作っているのかを説明していければと思います。

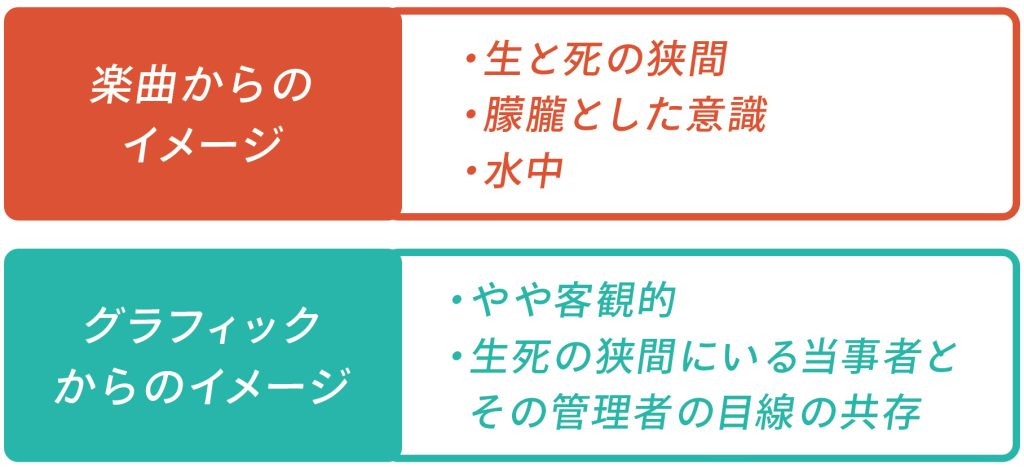

まず、楽曲から得られるイメージというのは、ふた通り考えられると思っています。そのひとつが歌詞で、本楽曲の歌詞は生と死の間を彷徨っているような表現になっており、現実と幻想の間くらいの映像を目指していくのがいいのかなと考えました。もうひとつは音で、本楽曲には心電図モニターのビープ音や物が落ちる音などリアリティのある音が入っており、耳からは現実的なものが聴こえてくるけれど、視界に映ってくる歌詞は非現実的なものなんだろうと想像しながらイメージを掴んでいきました。

また、歌詞には病や死を連想させる言葉が出てきます。自分で体験できるものであればインスピレーションを得に行くんですが、流石に死は難しいなと。ただ、外からビープ音が聞こえてくる部分などは、何となく夢のようなイメージが自分の中にありました。例えば、二度寝をしたときに自分でつけたスヌーズ音は聞こえているけれど、その音が夢の中でも鳴っているような、現実と非現実とで混濁しているようなものが卑近な例として思い浮かびました。仮にこれが病の状態であれば、息苦しさが足され、自分の見たいものとは違う夢を見ているようなイメージになると思ったんです。このように、自ら体験できないものがテーマになっているときは、自分の中で近い例を見つけて、そこに拡張できる要素を持ってくることで一旦同意した気持ちになって作ることができます。

次に、グラフィックから得られるイメージについて。本作のグラフィックはMUNIKUさんが制作をしています。

僕がイメージしていたのは歌詞を構築している主観的な誰かでしたが、MUNIKUさんのグラフィックからは”管理している側”のような存在を感じたんです。例えば、お医者さんやお見舞いに来た親族などの視点が入っている気がしたんですよね。2番の歌詞にある「透明な魚たちが」という部分では、背景が綺麗な四角で区切られており、夢ではなく誰かが金魚をお見舞いで持ってきてくれた情景なのかなと感じました。また、その下には花だったり、額縁から葉っぱが落ちたりといった、おそらくは他者や外側からの何かなのかなと。なので、MUNIKUさんのグラフィックを見たとき、「そういう考え方もあるのか」と思い、どちらの視点も共存させられるように、文字の動きは僕が考えたイメージ、あしらいの部分はMUNIKUさんのデザインから読み取れたイメージというふたつのアプローチで作っていく方針を立てました。

リリックモーションの解説

どちらの視点も共存させられるようにふたつのアプローチで作っていく方針に

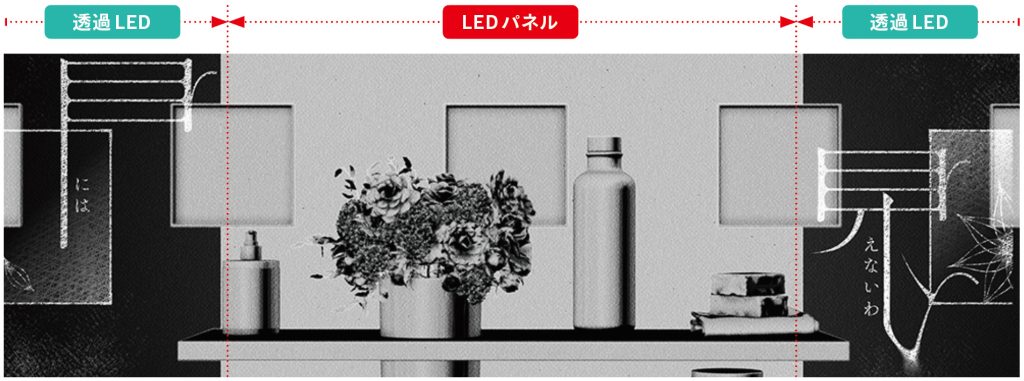

『ホワイトブーケ』のライブ映像は、タイポグラフィのアニメーションのため、基本的にモーションだけをつけています。ライブを演出するにあたり、ライブは家でじっくり見るものではなく会場で見るものなので、しっとりとした曲でも常に心が動いているような臨場感を意識して制作していきました。

夢と現実の境界のような雰囲気を演出するため、リリックが出現する際のモーションを煙のように見せ、意識がはっきりしている状態とはっきりしていない状態を表現しています。さらに、背景の要素に合わせて葉が落ちるなど、気を利かせた要素を随所に差し込んでおり、それぞれの映像が同じ空間にあるように見える作りになっています。

画面構成