ASUSのプロフェッショナル向けモニター・ProArt Display OLED PA32UCDMは、HDRピーク1,000nit対応のQD-OLEDパネルを搭載しながら、20万円を切る価格を実現したハイエンドモデルだ。映画を中心に活躍するカラリスト・星子駿光氏が、実際のHDR作品の制作現場で使用。工場出荷状態での測定精度、HDR/SDR混在案件での運用性、そしてマスターモニターとの比較まで、プロの視点から徹底検証した。果たして本機は、現代の映像制作環境における新たなスタンダードとなり得るのか——。

●レポート

星子駿光(ほしこ たかみつ)

東京俳優・映画&放送専門学校CG専攻卒。フリーランスのVFXデザイナーを経て、2011年に株式会社東京現像所へ入社。テレシネカラリスト、DITとしてキャリアを積み、2013年にDIカラリストとしてデビュー。映画・ドラマを中心に、旧作リマスターから新作劇場公開作品まで幅広く手がける。2022年より東宝スタジオ内のポストプロダクション「DI Factory」に所属。

主な担当作品:『ストロボエッジ』『男はつらいよ50 お帰り、寅さん』『Winny』『ディア・ファミリー』『八犬伝』『グランメゾンパリ』『TBS日曜劇場 御上先生』『用心棒・椿三十郎 4Kリマスター』『ルパンvs複製人間 4K・HDRリマスター』Netflix映画『10DANCE』(2025年12月18日より配信)

はじめに

ASUSのProArtシリーズより、プロフェッショナル向けHDR対応有機ELモニターProArt Display OLED PA32UCDMが9月末に発売されました。日本発売前に海外サイトで見かけて以来、個人的に注目していたモニターでしたが、このたびご縁があり実機をお借りする機会に恵まれました。

今回のレポートでは、主にカラーグレーディングの観点から、本製品の魅力や使用感についてご紹介できればと思います。

主なスペック

PA32UCDMの主な仕様を以下にまとめました。

| 項目 | 内容 |

| パネルサイズ | 31.5 インチ(表示領域) |

| 解像度 | 3,840 × 2,160(4K UHD) |

| アスペクト比 | 16:9 |

| パネル方式 | QD-OLED(量子ドット有機EL) |

| リフレッシュレート | 最大 240Hz |

| 応答速度 | 0.1 ms(GTG) |

| 色深度 | 10ビット(約10億7千万色) |

| 色域 | sRGB 100%、DCI-P3 約99% |

| 輝度 | 標準:250 cd/㎡ HDRピーク:1,000 cd/㎡ |

| コントラスト比 | 1,500,000 :1 |

| HDR規格対応 | Dolby Vision、HLG、HDR10 |

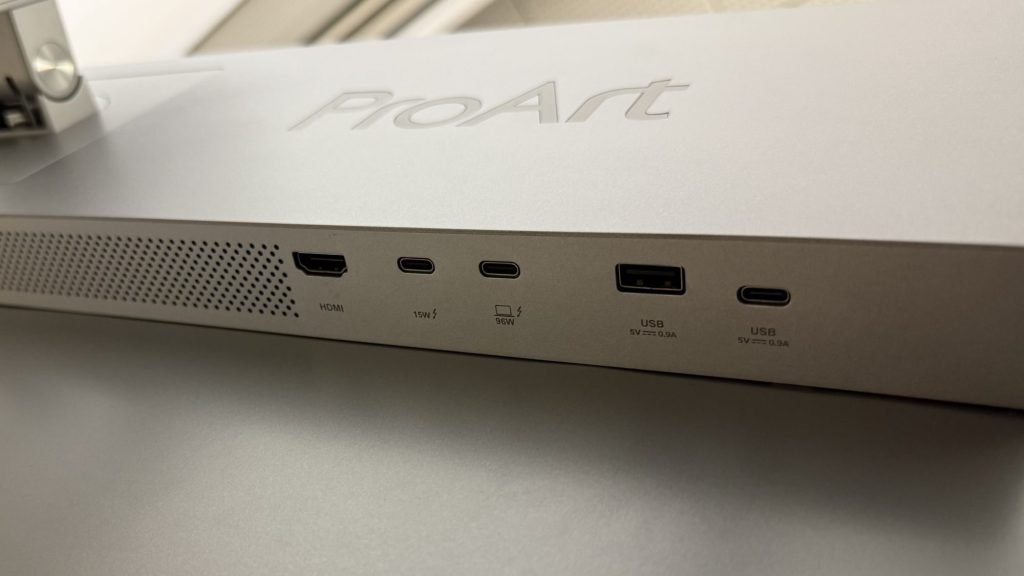

| 接続端子 | Thunderbolt 4 × 2(うち1ポートは96W給電&デイジーチェーン対応) HDMI 2.1 × 1 USB Hub(USB-A ×1, USB-C ×1) |

| その他機能 | ハードウェアキャリブレーション対応(内部3D LUT)、工場校正レポート添付、PIP/PBP機能、アンビエント光/近接センサー、スタンド:高さ調整130mm/チルト-5°〜+20°/ピボット±90°、VESAマウント100×100mm |

QD-OLEDパネルを採用し、HDRピーク1,000nit対応、工場出荷時キャリブレーション済み、コントラスト比1,500,000 :1 、ΔE<1という高精度を備えたハイエンドモデルでありながら、記事執筆時点で20万円を切る価格帯という点も大きな魅力です。

メーカーとモニターの“美学”

筆者が常々感じていることですが、良い製品にはスペックだけでは語りきれない「メーカーの美学」が宿るものです。デザイン、操作性、梱包に至るまで、細部に一貫した配慮が感じられるかどうかで、その印象は大きく変わります。

PA32UCDMのパッケージはリサイクル可能な段ボールを採用しており、軽量で開封しやすく、必要最小限にまとめられた美しいバランスの設計です。スタンドはクイックリリース方式で、箱に入れたまま取り付けてそのまま持ち上げるだけで設置が完了するため、組み立てがとても手軽となっています。

本体はシルバーを基調としたシンプルで落ち着いた外観で、32インチながら非常にコンパクトな印象です。特に驚かされたのがスタンドの小型化で、従来のProArtシリーズ比で約50%縮小されており、一般的なデスクにも圧迫感なく設置できます。重量は6.5kgと軽量で、薄型設計ながら安定感も充分に感じられました。エルゴノミクススタンドはチルト・高さ調整・ピボットに対応しており、作業環境に合わせて柔軟にセッティングすることができます。

接続端子はThunderbolt 4を2ポート備え、そのうちひとつは最大96W給電に対応。MacBookとの相性が非常に良く、ケーブル1本で映像出力と電源供給が完結するのは大きな利点です。その他の端子はHDMI 2.1 × 1、USB Hub(USB-A ×1 / USB-C ×1)とシンプルな構成となっています。

また個人的に嬉しかった点として、筆者環境ではDaVinci Resolve Advanced Panelを使用していますが、本製品の高さを最大まで上げると、パネルの高さと偶然ぴったり一致し、作業時の一体感がとても心地よく感じられました。

メニュー構成とHDR表示モードの使い分け

背面の電源ボタンとジョイスティック+メニューボタンで操作する方式で、手探りでも分かりやすいUIになっています。専用アプリを使用すれば、マウスでのメニュー操作にも対応します。

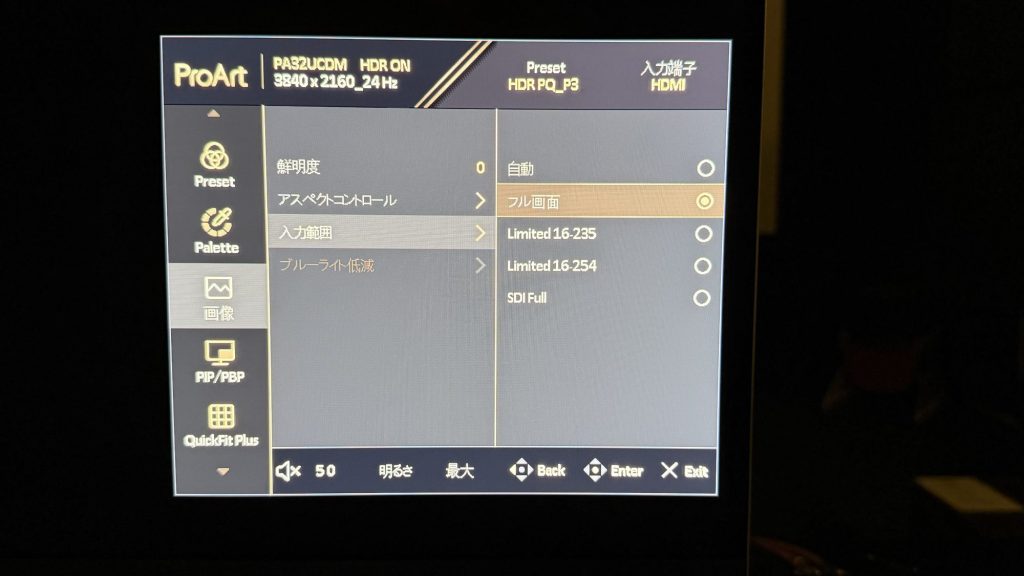

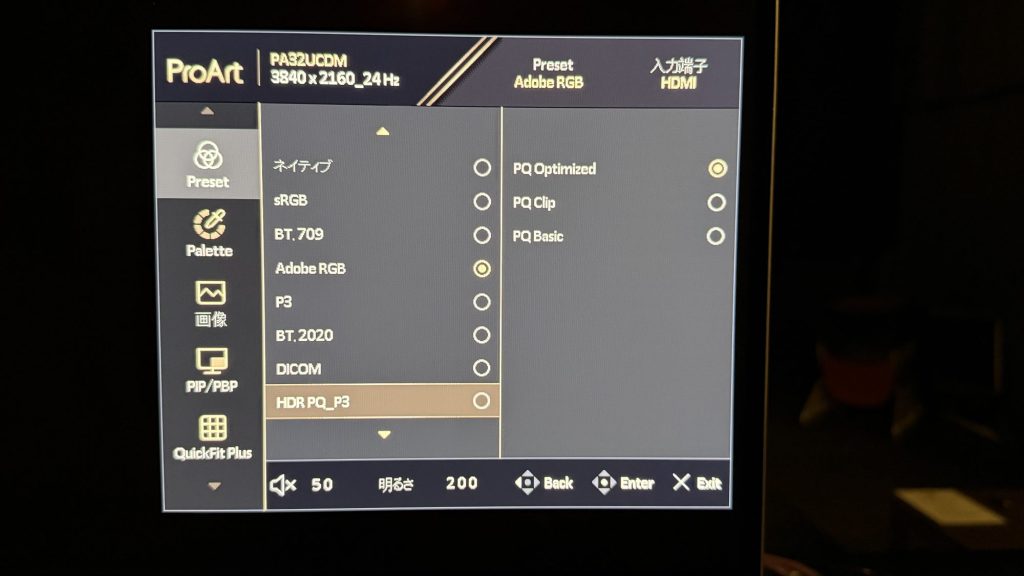

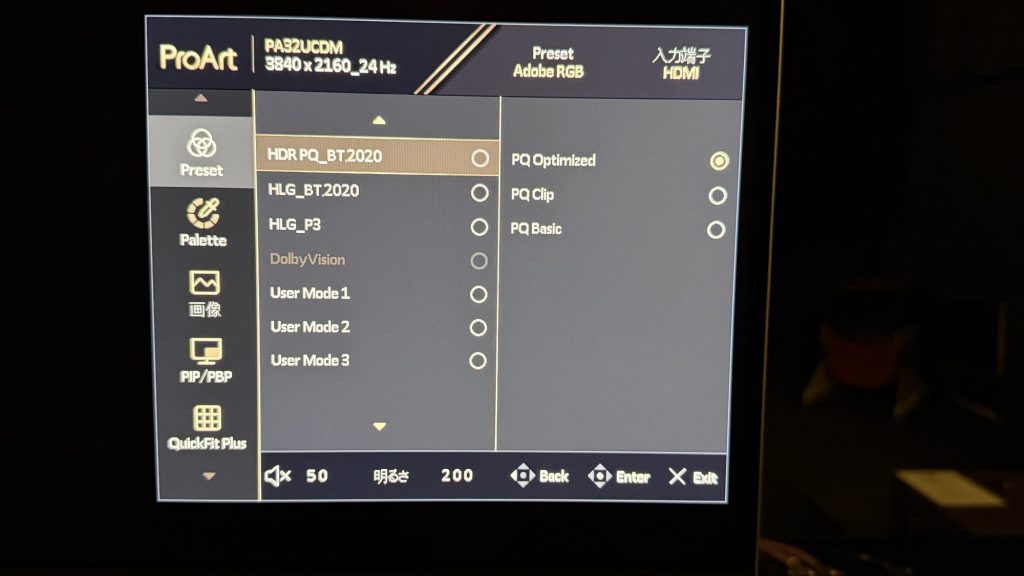

OSDメニューにはSDR・HDRともにプリセットが豊富で、HDRでは以下3種類のモードが選択可能です。

●PQ Optimized

モニター輝度に合わせ、ロールオフを滑らかに調整したトーンマッピング。

● Clip

カーブ理論値どおりに表示し、輝度上限を超える部分はクリップ。

● Basic

一般視聴向けの、ややソフトなトーンマッピング。

実用面では Optimized と Clip が特に扱いやすく、制作用途に適していると感じました。たとえば1000nitのHDR素材を250nitのモニターで表示する場合、Optimized は250nitに合わせてロールオフをかけ、輝度上限が低い環境でも自然なHDR表現を維持します。一方 Clip は250nitでピークをクリップさせるためハイライトは白飛びしますが、輝度上限までのカーブは正確に表示するモードです。

プロ用計測器で検証 BT.709ではマスモニに迫る印象

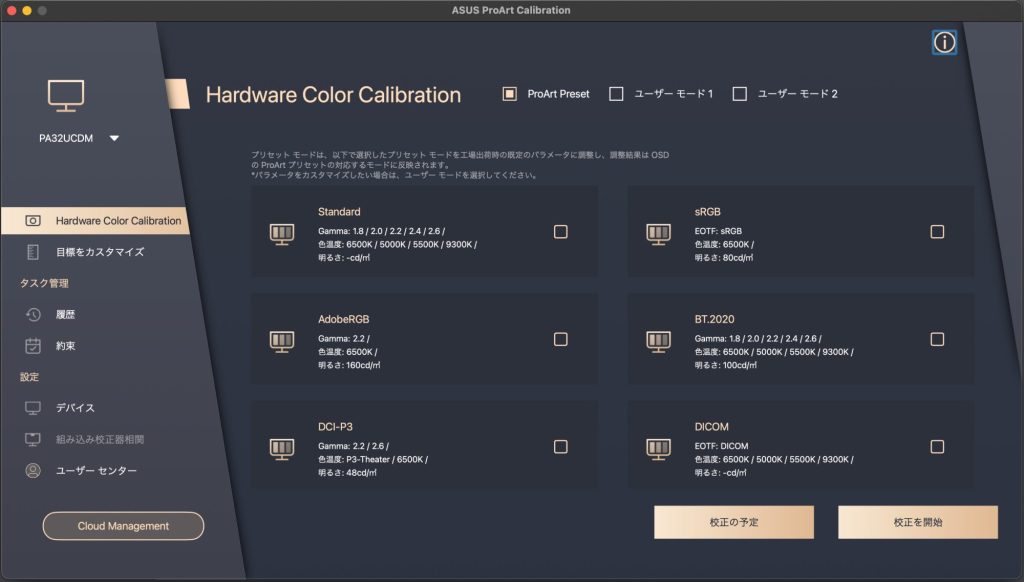

本機はハードウェアキャリブレーションに対応しており、ASUS提供のProArt Hardware Calibrationに加え、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSなどのサードパーティ製ソフトにも対応しています。作成したカラープロファイルはモニター内蔵ICチップに直接保存され、安定した再現性を維持できます。また、CalmanはProArtシリーズのディスプレイコントロールに正式対応しているため、モニターと連携した自動キャリブレーションも可能です。今回は工場出荷状態のまま、Calmanとコニカミノルタ製計測器を用いて測定を行いました。

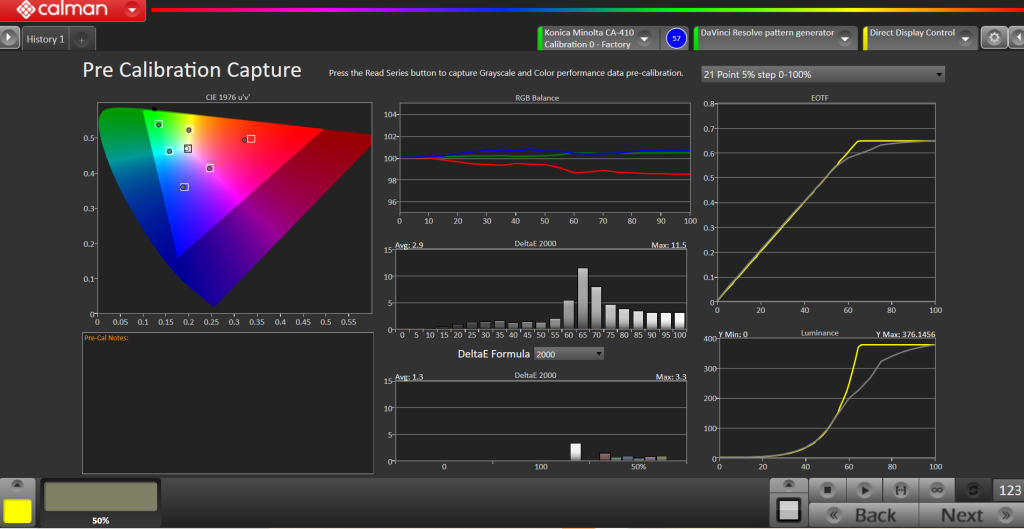

🔻HDR時のデータを測定

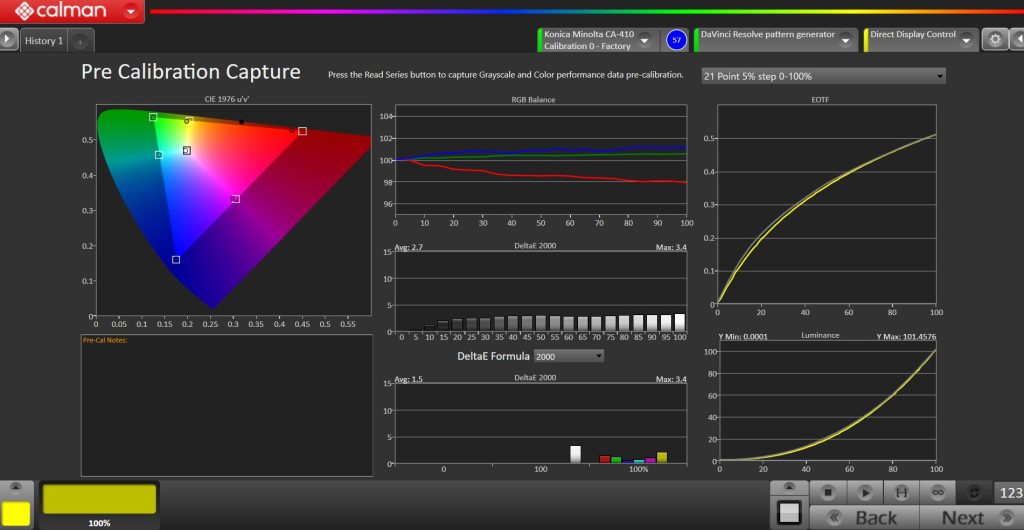

🔻SDR時のデータを測定

● BT.709

工場出荷状態とは思えないほど、ガンマカーブ・RGBバランス共に高精度で、黒レベルも深く再現性はマスターモニターと遜色ない印象でした。

● HDR(PQ / P3)

仕様値は標準輝度250nit、ピーク1000nit(3%ウィンドウ)ですが、実測では「20%ウィンドウ:968nit」「全白:約245nit」という結果に。

フル1000nitを維持するモニターは非常に高価になるため、この価格帯でここまで出せる点は驚異的です。200nit付近までは理論値カーブとほぼ一致し、200〜400nit付近で差が出るものの、価格を踏まえると非常に優秀な性能と言えます。

HDRグレーディング~シネマ的なピーク表現ならば実用レベル

実際にあるHDR作品の仕込み作業で使用してみましたが、作業用モニターとして充分な精度が得られました。筆者はHDRグレーディングで1000nitフルを使用するケースが少なく、光源の減衰や距離感といった奥行きを表現するには、300〜400nitあたりをピークとすることが多いです。

そのため本機の表示能力でほぼ全域をカバーでき、シネマ的なピーク表現を行う場合には、充分な作業精度を得ることができます。 Optimized で作業すると、400nit付近のロールオフにわずかなクセを感じる場面もありましたが、その際はエラーと区別するために Clipを併用することで、充分に運用可能でした。 マスター品質のモニターと比較した際も、250〜300nit以上の階調でやや色の差が出るものの、それまでの階調については正確に表現できていたのは驚きでした。

実際にグレーディングした感覚と測定結果の内容がほぼ一致しているため、適切なキャリブレーションを行うことで、さらに高い精度を得られると思います。

SDR / Rec.709とDCI-P3 運用

SDRのRec.709とDCI-P3についても非常に高い精度で再現されており、マスター作業にも充分対応できるクオリティが確保されています。 実際にHDR・DCI-P3・Rec.709を扱う案件で試用した際には、HDRをプレビューしながらDCI-P3やRec.709のシミュレーションを容易に切り替えることができ、作業効率が大幅に向上しました。

HDRとSDRが混在する制作環境においても、プリセットの切替が非常にスムーズで、カラーマネジメントの構築がしやすい点は大きな魅力と言えます。 近年は低価格帯でも性能の高いモニターが増えてきていますが、検定レベルのマスターモニターやスクリーンベースの環境は、個人で揃えるにはハードルが高いものです。

本機は多様なフォーマットを比較的高い精度で再現でき、なおかつ導入しやすい価格帯であることから、例えばインディーズ映画などでは、スクリーンに近い色で丁寧に追い込む作業が可能になりますし、色精度の高い環境を求めるエディターやVFXアーティストにとっても、本機は信頼性の高いクリエイティブツールとして活用できると感じました。

まとめ

PA32UCDMは、「HDRを高精度でプレビューできる」「SDRではマスターモニター級の再現度」「20万円を切る価格帯」という、非常にバランスに優れたモニターです。測定結果と照らし合わせても、スペックどおり、あるいはそれ以上の性能を発揮していました。

HDR・SDRが混在する現代の制作環境において、新たなスタンダードとなり得る実力を備えた1台だと感じています。 ASUSといえば「ゲーミング」のイメージが強いブランドですが、本機からはクリエイティブ領域に向き合う真摯な姿勢が強く伝わってきました。

今後のProArtシリーズの展開にも、ますます期待が高まります。