2025年2月27日(木)から3月2日(日)までの4日間、パシフィコ横浜で開催された「CP+ 2025」。本記事では、そこで行われた玄光社のVIDEO SALONとCommercial Photoがプロデュースしたイベント企画「CREATORS EDGE Spring Edition」の北山夢人さんによるセミナーの模様をお届けする。2月27日(木)16:10-16:50にステージCで行われたこのセッションでは、「そもそもカラリストとはどんな仕事なのか?」という疑問や、DaVinci Resolveでのカラーグレーディングの考え方やテクニックについてを北山さんが手掛けてきた作品の実例をもとにお話いただいた。

レポート●武石 修

※このステージのアーカイブ動画はありません。

普段の仕事場は?

IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(Imagica EMS)という会社でカラリストという仕事をしている北山と申します。

下の写真がImagica EMSにあるカラーグレーディングルームです。実際に観客が作品を観る環境に近い状態で映像をモニタリングしてカラーグレーディングの作業を進めていきます。写真は映画作品用のグレーディングルームになりまして、スクリーンが設置してあります。配信ドラマなどではマスモニや民生用テレビを見ながら、映像の色味などを確認していきます。

カラーグレーディングにはDaVinci Resolveを使っています。20年ほど前に僕が入社した時、TVCMは基本的に35mmフィルムで撮っていて、それをビデオに戻すテレシネという作業を行なっていました。それを旧DaVinciで行なっていた流れで、主となるシステムはDaVinci Resolveになっています。そして、操作はこのDaVinci Resolve Advanced Panelで行います。購入すると450万円位すると思いますが、カラリストとしては慣れれば一番使いやすいものではありますね。ただし僕は3割くらいの機能しかわかっていません(笑)。

というのも出張で、撮影現場などに赴いて作業しなければならないこともありますし、Imagica EMSでもAdvanced Panelまでは置けないという部屋もあります。機材としては使い切れないくらい充分な機能が備わってはいて、とても便利なのですが、それ以外にも外的な要因で制約が出てくることもあるので、Advanced Panelに慣れすぎてしまうと、逆にほかの環境でストレスになってしまうこともあります。なので、これを使い込むというよりは広く浅く使っています。もっと手軽に導入できるMicro Color Panel(メーカー直販価格82,980円)だから仕上がりが良くないということがあってはいけないわけです。どれでも100点を取れるように心がけています。

カラーグレーディングには大きくふたつの役割がある

現在、カンテレ/フジテレビ系列で毎週月曜日の22時に放送中のドラマ『秘密~THE TOP SECRET~』という作品の一部を、今日は持ち込ませて頂いたので、実際の作品でどのようにカラーグレーディングをしたかという話やグレーディングのベースとして何をしているかという部分をお話ししようかと思います。

まず「カラーグレーディングって何だ?」という話ですが、基本的には明るく撮りすぎてしまったものを暗くしたり、暗く撮りすぎてしまったものを明るくしたりします。あとはAカメとBカメの映像に差があったらそれを揃えてみたり、昼間のシーンなのに撮影中に時間が押して夕方になってきちゃったものを昼っぽく戻してあげたりすることです。大雑把に言うとまず「揃える」。何でも揃えれば良いと言うことでもないですが、見て気にならないようにするというのが基本的な技術としてあります。

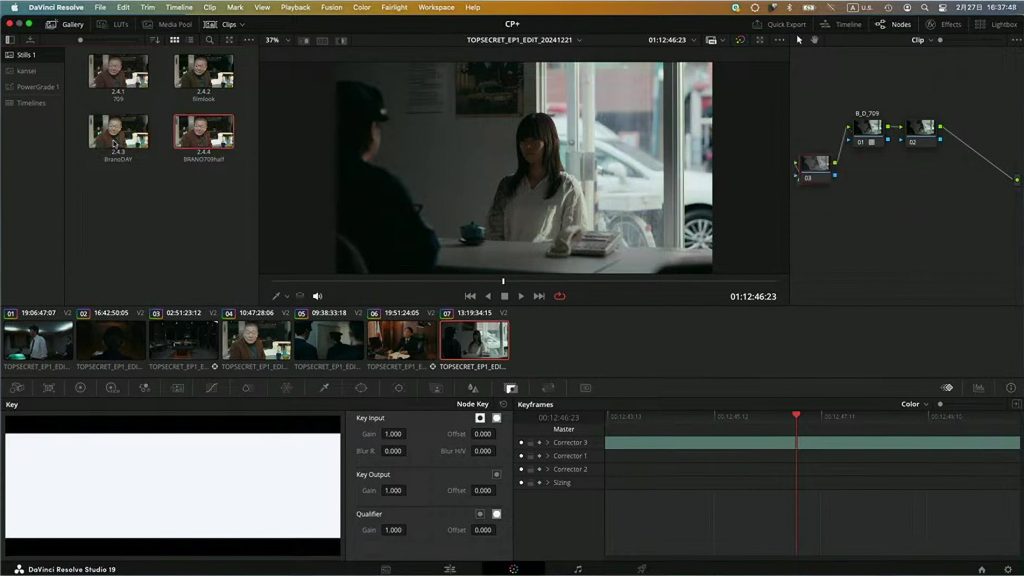

下は、Rec.709といわれる現在広く流通している一般的なモニターで採用されている色域に準拠して作った映像と、それをフィルムルックにカラーグレーディングしてみたものです。作品の印象として結構大きな違いがあると思うんです。フィルムルックにもいろいろな画作りがありますが、今回の『秘密~THE TOP SECRET~』はサスペンスドラマなので、どこか重々しい印象のルックに仕上げています。

このようにカラコレには大前提として色を揃えたり馴染ませたりするという役割。その上で演出的に見せたいものを見せたり、物語の世界観を伝えるために色やエフェクトを追加してルックを作り出すというふたつの役割があります。

作品が一番よく見えるルックを考える

作品のグレーディングを始めるに当たって、どういう所にストライクゾーンを持ってくるのかは大事な部分です。台本やプロットを読んだり、映画なのかドラマなのか? 映画だったらどれくらいのスケール感で上映されるものなのか、ドラマだったら何時に放送するのかなどということを考えます。

僕たちカラリストは自分の作家性を出すため、自分が目立つために自分の色を作り出したいということはなくて、「その作品が一番よく見えるためにどんなルックを作ったらいいのか?」という部分に自分の考えを持っていきます。素直な見え方が良いのか、加工感があってもいいのか、作品のストーリーや世界観に寄り添いながらも、どんな画ならば伝えたいことが伝わるのか、それを考えて監督や撮影監督に提案していきます。そうしたカラリストからの提案も十人十色違っていていいことだと思いますし、そこで、どんな提案ができるのかが自分の個性にもつながるのかなと思います。

ベースルックの考え方

『秘密~THE TOP SECRET~』は、死者の脳から映像が見られて、それをきっかけに未解決事件を解決していくという内容のお話です。いろんな要素がある作品ですが、人と人の話なので、そこにフィーチャーしていきたい。その中でSF的な要素もあるし、サスペンスもある。ちょっと暗い感じもあるので難しい話ではありますが、どの辺りに比重を置いて、ルックを作ろうかと思いを巡らせていました。

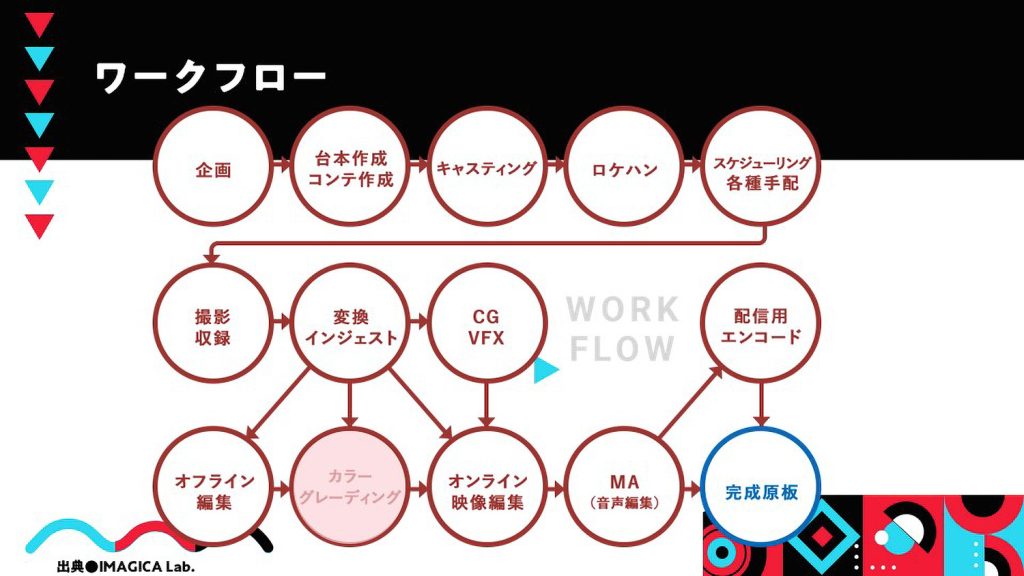

おそらく映像作品のほとんどは基本的に下のようなワークフローで作られていると思います。オフライン編集が終わった後にグレーディングをしてオンライン編集に入るというのが一般的です。

今回、撮影に使用したカメラはソニーBURANOで8K収録です。それが2カメ体制。移動ショットはDJIのRonin 4Dも使っています。今回はメインカメラのBURANOとRonin 4Dはあまり差が出ず、色合わせはしやすかったです。ソニーやARRIのLogと大体同じカーブになっているので、割と差が吸収できました。昔は異なるカメラを混ぜ込んで撮影した作品では、色合わせに苦労した印象が強かったのですが、現在は画がきれいなカメラであればあるほど比較的マッチングはしやすい時代になっている気がします。

撮影現場の様子。

撮影前にできる範囲で本番に近い環境でカメラテストを実施してベースのルックの方向性を検討します。作品の台本や絵コンテなどの情報をカメラテスト前までにもらい、自分のなかで咀嚼してルックを提案しました。そのルックが現場LUTとして、撮影時のモニターやオフライン編集で使われました。世の作品の8割くらいはそうした運用だと思います。残りは、本番もRec.709で撮ってしまおうというチームもありますね。

個人的な考えとしては、現場LUTはRec.709に近いくらいのルックで作っておいたほうが良いと思います。中間調のレベルを極端に動かしたLUTを作ると、それを当てながら現場のモニターを見ているので、露出の設定をミスってしまって、実際のカラーグレーディングの際にかえって扱いづらいデータになってしまうこともあるんです。

フェイストーンを重視する

実際の素材ですが、Rec.709とフィルムっぽいルックだとこう見えます。フィルムルックの方は、わかりやすいように極端に作っています。

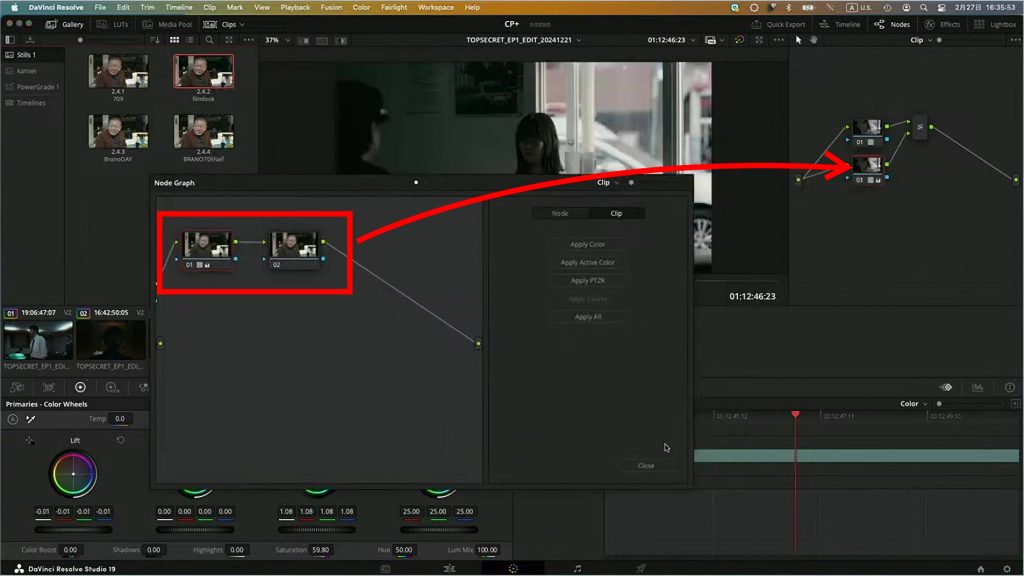

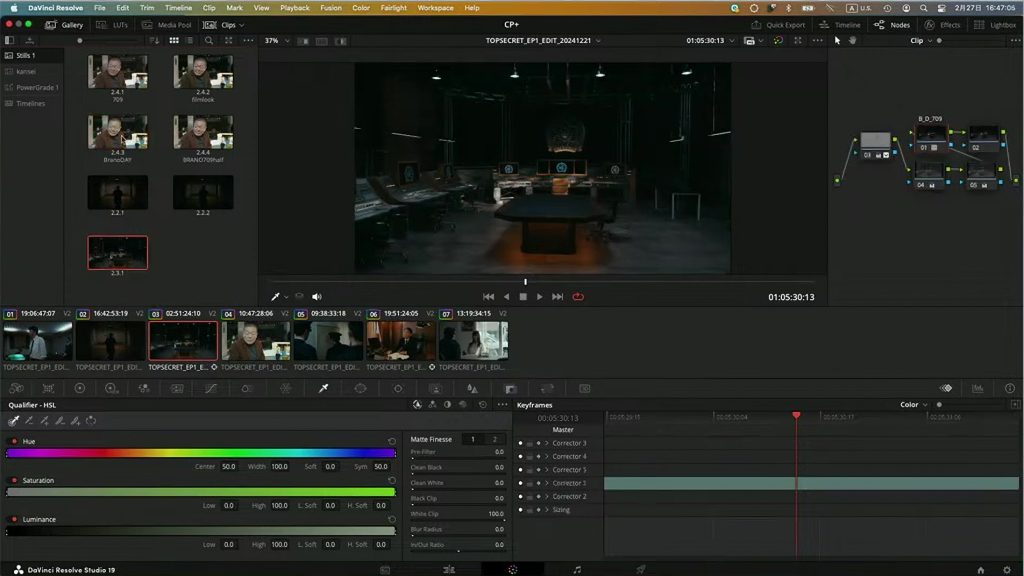

僕の場合はベースで作ったルックをLUTとして保存して、レイヤーで重ねてキーで強さを調整します。その塩梅というものを個々のカットで調整して、カメラマンに見てもらって直していくというのが基本の形です。

今回、『秘密~THE TOP SECRET~』で撮影を担当されたのはカメラマンの渡邉寿岳さんだったのですが、過去に映画『熱のあとに』でご一緒させていただきました。ベースLUTの方向性は、その作品とも近いものがあったので、それをアレンジして作っていきました。「SF的なスタイリッシュさもありつつ、人間ドラマなので、人のほうに感情移入できるところに落ち着けたいね」という方針で作っています。

撮影に入って1週間くらいしてクセが強すぎるかもという指摘があって、ちょっと709に寄せた方向に調整しました。こうしたことはよくあることです。

シーンによっては最初に作ったベースLUTを使った部分も。709に近ければ近いほどフェイストーンは素直に出やすくて、エフェクティブなLUTだと顔色は濁りやすいんです。現場では顔色を見ながら、これらのふたつのベースLUTのどちらかを選んで使っていたのだと思います。

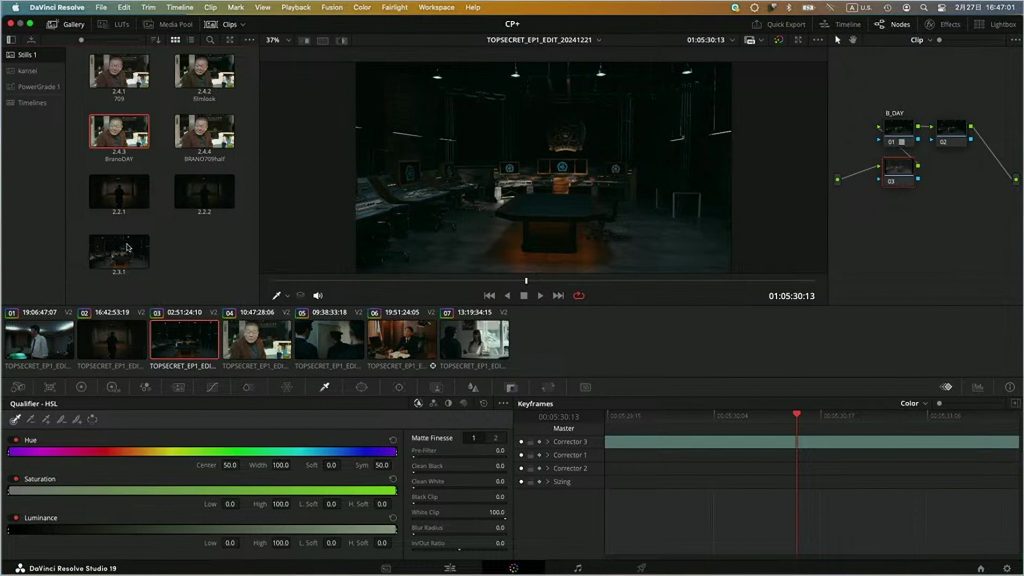

今回は昼のシーンと夜のシーン用それぞれのベースLUTを作っていますが、基本となるトーンはほぼ同じで揃えています。作品によっては全く同じトーンで通すものもありますし、逆に作品の前後半で雰囲気を変えたいといったことで複数のトーンを作ることもあります。ただ、LUTが増えすぎると現場やポスプロでも混乱を生みやすいので、理想としてはLUTはシンプルにした方が混乱は少ないと思います。

その画のなかの主役(見せたいもの)を目立たせるのが基本

ここからは複数のシーンを見ていきたいと思いますが、同じベースLUTを使っていてもシーンによって全然見え方が変わってくるのは、現場のライティングであったり、美術や衣装などによる部分が大きいと思います。

1話の冒頭に近いあたりのシーンですが、ベースLUTを当てた状態がこちら。

仕上げがこれぐらいです。作品的には「渋めカッコイイ」に撮りはするんですが、全体的に撮影時よりは一声明るさを上げています。

このシーンでは、明るさはプライマリーで調整して、セカンダリーとしてはウィンドウを使って人物を選択して、明るさを上げて浮き上がらせるイメージです。他のカットでも同じことが言えますが、基本的にはカットが変わったときに、そのとき見てほしい人や物など視線を誘導しています。視線誘導は、そのカットの主役が明るく目立って、主役ではないものは暗くなるということだと思いますが、その画のどこを見せたいかはカメラマンの意図もあるので、指示を頂いて調整することも結構多いですね。

続いて、このカットは解剖室から脳を第九の部屋に運ぶ廊下のシーンです。画のセンターを手前から奥に人物が移動していくカットなので、中心部をウィンドウで選択して、明るさを持ち上げています。

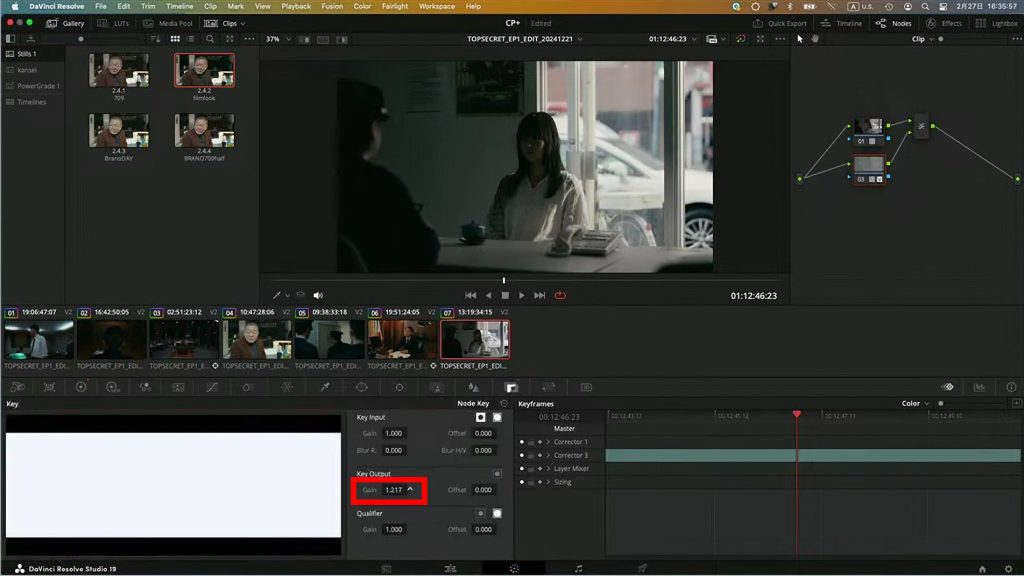

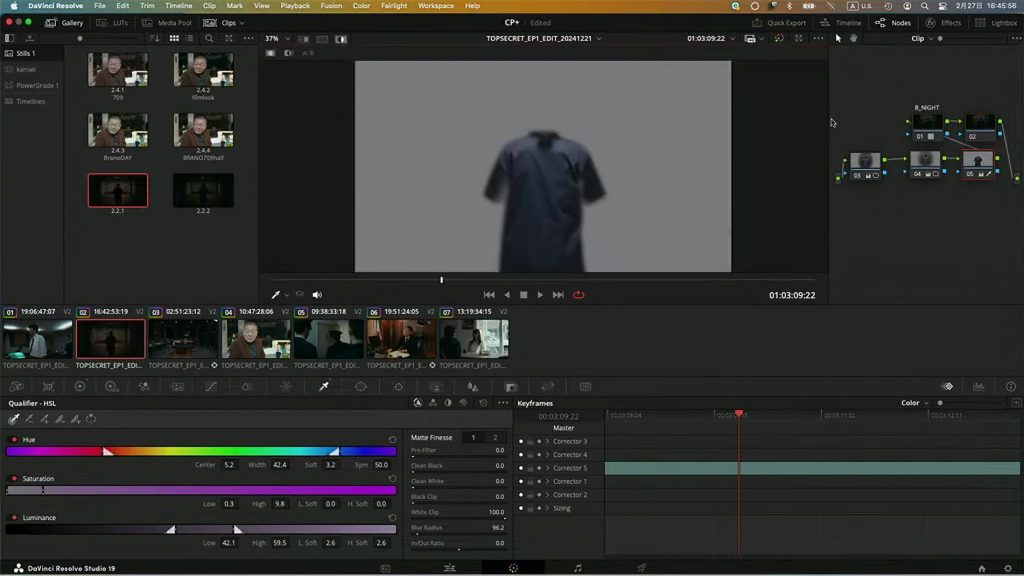

こちらは同じカットなのですが、人物が手前にいるときに当たるトップライトが少し強い気がしたので、クオリファイアでキーを取って明るさを落としています。

このカットでもさきほどと同じように、色であったり、明るさであったりをグレーディングすることで主役をフォーカスさせていって、余分な物は目立たないように抑えるということをしています。

次は、ドラマでも頻繁に登場する第九の部屋のカットです。さきほどもお伝えしたとおり、家で観るドラマということや狙いのトーンなどいろいろ鑑みて全体的に明るくしているというのがありつつ、後ろに見えている第九のホログラムの見え方は指示があってちょっと霞むような見え方にしたいということで調整しています。

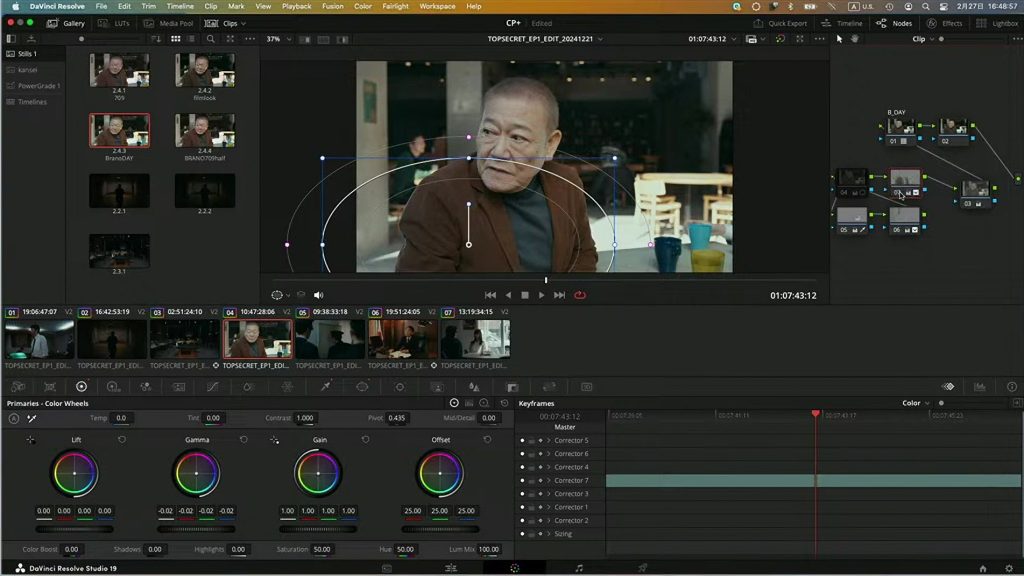

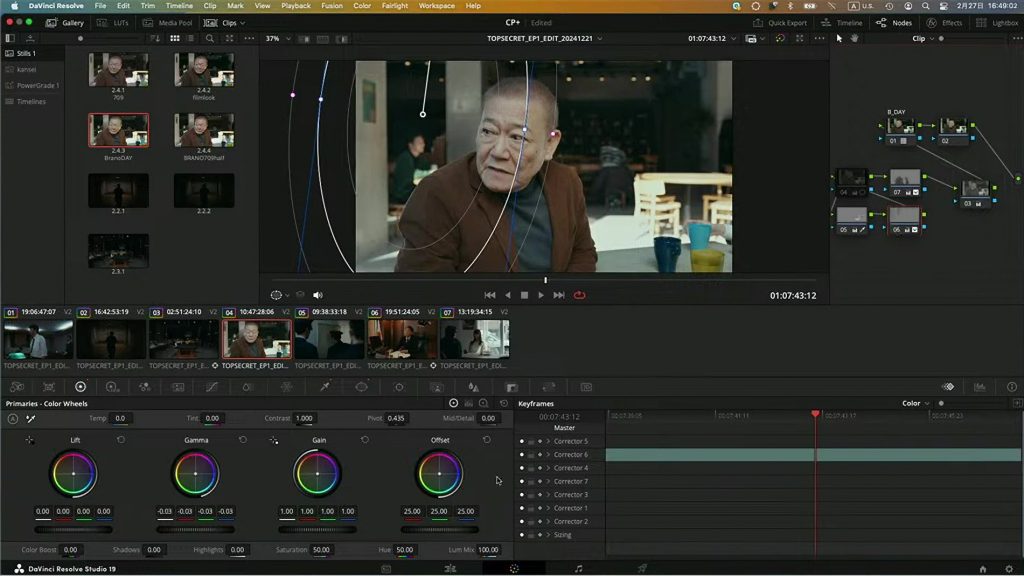

次のカットは、屋外のカフェでの会話のシーンです。こちらは撮影時に日の光があたり過ぎてしまったので、全体的に明るさを抑えています。

全体的に明るさを落としても洋服が白茶けて見えていたので、ウィンドウとクオリファイアで選択して、その部分の明るさを抑えています。

そして後ろの壁の明るさを落として

人物の右のあたりにできてしまった白トビを丸めて抑えていたりします。

ということで、今回は『秘密~THE TOP SECRET~』の実例をもとにカラーグレーディングでどんなことをしているのか紹介させていただきました。繰り返しになりますが、カラリストは自分の色を作って作家性を極めていくというのとは違って、どんなルックの映像にしたら作品がより魅力的に見えるのか、物語への没入感を高められるのか、監督やカメラマンとともに作っています。ひとつひとつのカットでは一番見せたいものに、どうすれば観客の視線を向けることができるのか考えながら、自分ができるなかで一番いい形にしてあげたいなと思いながら日々精進しております。ありがとうございました。