カラーチャートなど、プロフェッショナル向けに専門性の高いカラーマネジメント機材を用意しているDatacolorから、露出計とカラーメーターが一体となりスマホから操作が可能な新商品「LightColor Meter」が発表された。CMを中心に活躍する撮影監督の湯越慶太さんに日頃よく使うセコニックのカラーメーターと比較してみて、その使用感をレポートしてもらった。

レポート●湯越慶太

東北新社OND°所属のシネマトグラファー。福岡出身。CM制作部に在籍中から撮影が好きで、撮影部に転向。カッチリした建築ムービー、お話しもののショートフィルム、手持ちでドキュメンタリー、食べ物シズルなど、得意科目はいろいろあります。エモくてカッコいい映像をたくさん撮りたいです。

独特のデザインの本体をチェック

「LightColor Meter」(まんまなネーミングですが)は手のひらサイズで非常に軽量。単4電池2本で駆動するので、電池の入手しやすさの面も心配いらないのがありがたいところ。三角形の角を落として、真ん中に計測ドームが配置された独特なデザインで、掌に乗せると40代の私は何だか某ウルトラマンに変身できそうな気分になります。

センサーのドームはスプリング内蔵となっており、押し込むことで平版モードと光球モードを簡単に切り替えることができます。センサーはメーターの命なのでドームの操作は丁寧に行いましょう。ドームの周りにはLEDが3つ配置され、接続状態やステータスをここでチェックすることができます。点滅するのは基本的に接続確認時など限られており、測定中には消灯するようです。上面のパネルはマグネットで固定されており、外すと電池ボックスが現れます。三角形の各頂点を切り落とした3つのポイントにはストラップホール、電源ボタン、シンクロケーブル用の3.5mmジャックがそれぞれ配置されています。一辺には三脚穴が設けられています。背面を見ると中央にマグネットが配置されており、任意の箇所に取り付けられるようになっています。

持ちやすさ持ちづらさ以前に、「手に持って使う」ことを想定していないのかな? と思える特殊なデザインだと感じました。

専用コントロールアプリ「LightColor」

LightColor Meterのために用意されたアプリで、iOSとAndroidが用意されています。今回は私の普段使用しているiOS用をダウンロードして使用してみました。

アプリを立ち上げると、まずはデバイスとの接続を行います。Bluetoothを使用し、特に問題なく接続することができます。また、複数のデバイスに同時にアクセスが可能なのも特筆すべきポイント。撮影現場で複数のメーターを異なる場所や向きに配置するというシチュエーションがどのように活用可能か、ちょっと私の経験値では想像が難しいのすが、セッティングの決まったスタジオなど、あらかじめ決まったバランスや光量を組み立てていくような現場ではスピードアップにつながるのかもしれません。

動画モードでアプリの操作性をチェック

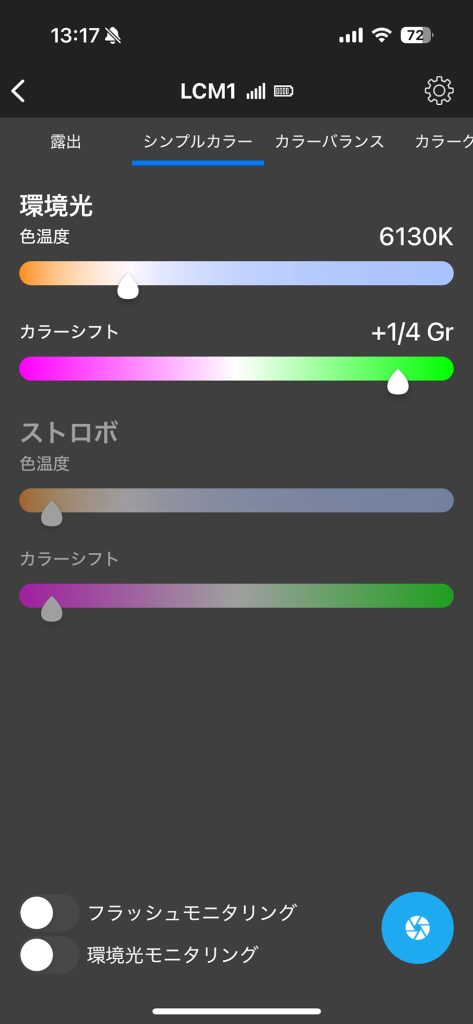

露出モード シンプルカラー

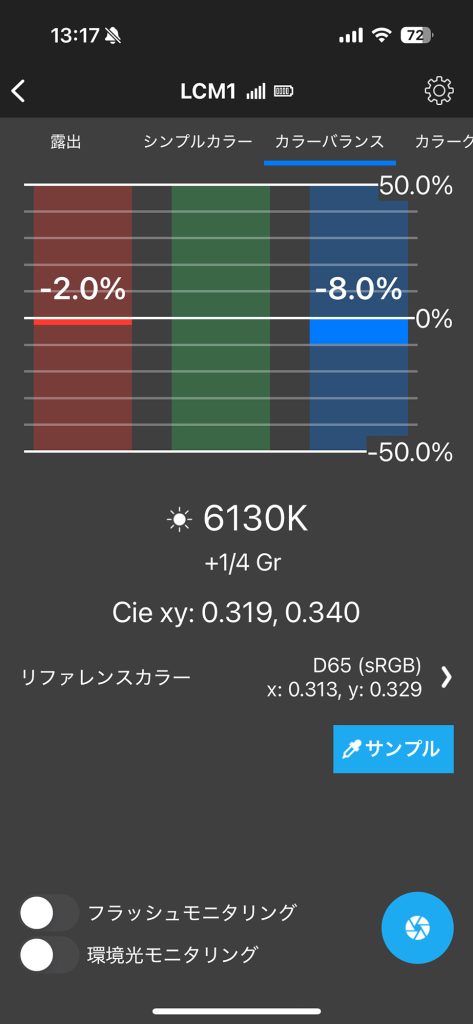

カラーバランス カラーグラフ

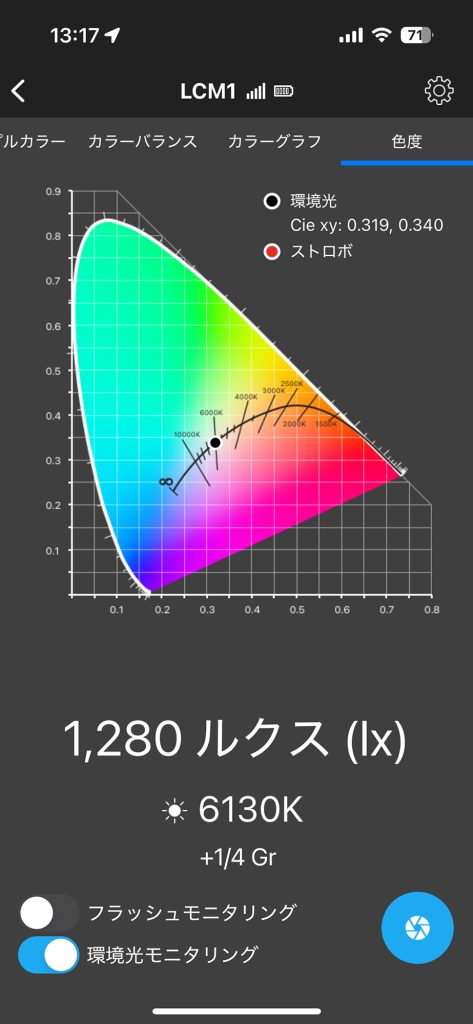

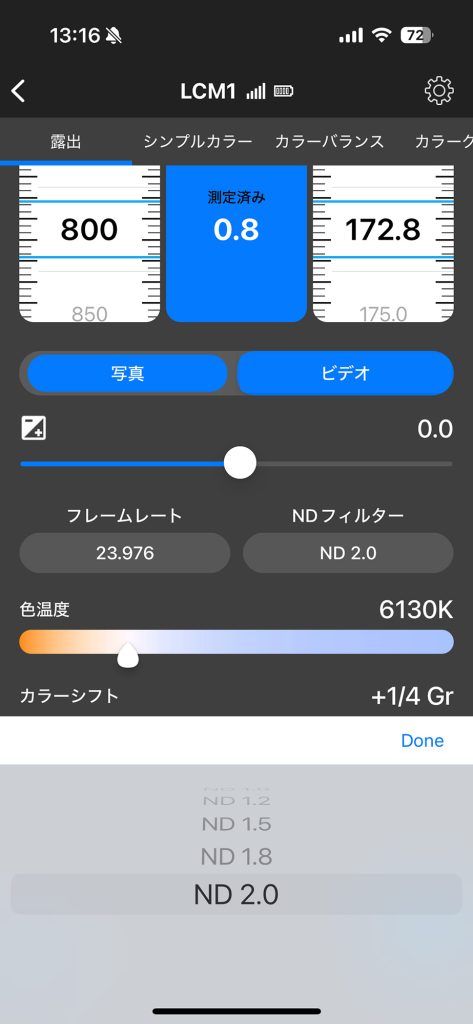

アプリはISO、絞り、シャッタースピードの3つのパラメーターで露出を表示する「露出モード」、単純な色温度とカラーシフトのみ表示される「シンプルカラー」、色温度と3原色を表示してくれる「カラーバランス」、縦軸にカラーシフト、横軸に色温度のチャート上でプロットしてくれる「カラーグラフ」、ルクスが表示され、色温度を色空間上にプロットしてくれる「色度」というモードがあります。

あらためて露出モードを見てみましょう。ISO感度、絞り、シャッタースピードという3つのパラメーターが並んでおり、そのうちのひとつが常にメーターと連動している、という考え方。感度と絞りを決めておくとシャッタースピードが測定に応じて変化したり、ISOとシャッタースピードを固定すれば絞りが動くという具合。1度測定済みであれば、絞りを開けるとそれに合わせてシャッタースピードが早くなる、といった具合に各数値が連動して変化するのはシンプルで分かりやすいと感じます。また、その下には3つのメーターの下には写真とビデオを切り替えるボタン(後程詳述)と、露出補正のバーがあります。

露出補正は1/3、もしくは1/10の刻みで微調整が可能。若干残念なのはISO感度、絞り、シャッタースピードの目盛りがそれぞれ1/3刻みでしか動かないことで、表示されているメモリはもっと細かく書き込まれているにも関わらず、数字が大雑把にしか動かないので拍子抜けしてしまいます。せっかくUIはぬるぬる動くのだからもっと細かくメモリを動かせるモードがあってもいいのにと思いました。

目盛部と露出補正の間にある写真とビデオの切り替えモードは、写真モードではただ露出だけがモニタリングできるのに対してビデオモードでは同じ画面上で色温度も確認することができるので、汎用性が高いのは後者。ちなみにビデオモードの初期設定はシャッタースピードではなくアングル表記になっていますが、設定からスピード表記に変えることもできます。

露出補正バーの下にはフレームレートとNDフィルターの設定項目があります。フレームレートはシャッターアングル表記時にシャッタースピードを決定するために必要。NDフィルターは最大2.0までのNDを0.3刻みのシネマ表記で表示されています。ここも悩ましいところがNDの表記について。電子式NDの1/4、1/64、1/128というような表記に馴染みがある方が多いかと思いますが、NDの0.3が絞りの1段に対応しており、1/2の露出になります。以降0.6なら1/4、0.9なら1/8といった具合に推移していくわけですが、最も大きい数値が2.0となっており、3の倍数で推移するのでここは2.1では? という疑問があります。また、最近では晴天の屋外でも絞りを開く撮影が増えており、2.1や2.4といった濃度のNDの出番もあるため、2.0までというのはやや物足りないところです。個人的には3.0(10段分、1/1024)くらいまでは、数値上の余裕があっても良いのではないかと思います。せっかくアプリで自由に設定できるのですからもっと幅広く表記できて良いのではと思いました。

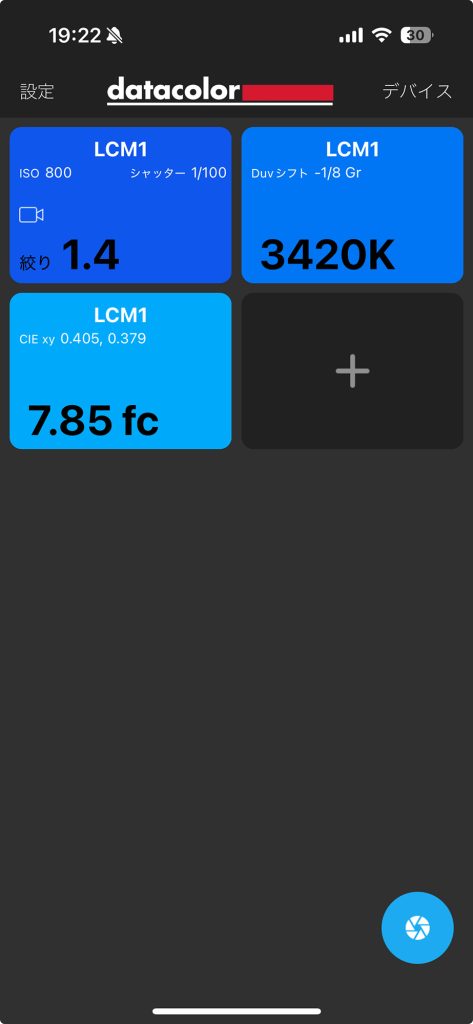

その他、便利に感じた機能として、管理画面から簡易的にデバイスの単一機能にアクセスする窓を設定できます。絞りと色温度とフートキャンデラをタイル上に並べておくような使い方もできるため、視認性としては非常に優れていると感じました。

もうひとつの機能で、一番下部にある「環境光モニタリング」をオンにすると測定ボタンを押さなくても自動で任意の単位時間で自動的に測定することができます。勝手に測定値が推移して非常にわかりやすいと感じました。

肝心の精度はいかが?

筆者所有の「セコニック L-858C」およびレンタルした「セコニック カラーメーターC-700」と、環境を同じくして精度を測定してみました。最初に断っておくと、これらの他社メーターが「基準値である」という意図は全くありません。あくまでもどのように測定値が推移するか、精度に違いがあるかを比較するという意図であることをお伝えさせていただきます。

光源は1×1サイズのパネルタイプLED「Litepanels Astra 6x」を使用。フルカラーではなくバイカラー(色温度調整)によって表示値の推移を計測してみました。

まず、露光値の比較について、デフォルトではLightColor Meterのほうが1/3~1/6わずかにアンダーな値を示したのですが、設定から補正を−0.1(補正できる最小単位)修正したところ、ほぼ表示を一致させることができました。極端な色温度の環境下で測定値に差が出るのではないかという懸念もありましたが、ほぼ同等の値を示すことができています。ただし、専門の露出計が小数点以下の光量も測定できるのに対してLightColor Meterは整数値のみなので、あくまでも簡易的な測定であるという理解は必要ですが、実際の撮影現場ではこの程度の精度で充分な現場も非常に多いと思います。

次にカラーメーターC-700との比較ですが、こちらも50~100K程度のズレがありますが、照明の色温度を変えてもズレ値は大きく推移しないので測定の精度としては信頼できるものであると思いました。ただ、こちらは測定値の補正項目を見つけることができなかったので事前にズレを把握して(あるいはこれをマスターとして)おく必要があると思います。あくまでもこれらの測定は私がシネマトグラファーとしての拙い経験をもとに簡易的に行なったものであり、工業的に厳密な精度を保証するものではないことは強調させていただきます。測定した限りでは、LightColor Meterの精度は専用のより大きなメーターと比較しても遜色はないと感じました。

現場でどう使う?

LightColor Meterをお借りしたタイミングでスタジオ撮影があったため、補助的に現場で測定に使用してみました。LED照明を使った現場だったのですが、モデルの横にLightColor Meterを置き、アプリを接続した状態にしておきながら照明技師に指示を出すというスタイルはなかなか快適だと思います。しかし結局のところメーターを取りに行ったり、手で持って角度を変えたり、役者の顔の前にかざす、キーとシャドウを計測する等、「現場に立つ」ことが必要になるため、センサー部分とスマートフォンを分離して使うというスタイルは使いこなし切れなかったという感想を持ちました。

まとめ

私はDatacolor社のスパイダーチャートを普段から愛用しており、同じメーカーのLightColor Meterということで非常に期待していました。実際に心臓部と言うべきセンサーの精度も納得できるものでしたが、それ以上に形状の独特さに戸惑い、上手く使いこなす術を見出せないという結果になってしまいました。正直に言うと、他社メーターのように液晶モニターとセンサーが一体化したモデルの方が慌ただしい撮影現場では使いやすいと感じてしまいます。また、アプリについてはシンプルで扱いやすいと感じる反面、せっかくの自由度の高さを自らスポイルしていると感じる部分があります。数字の調整幅をもっと広げたり、露出の刻みをもっと細かくしたり、あるいは測定値を保存しておくなど、アプリだからできる機能はもっとあると感じるだけに、もっと自由な思想が取り入れられても良いのではないかと感じます。今後、Datacolorからより汎用性の高いモデルが出ることを期待したいと思います。

●製品の詳細はこちら