映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第4回

『ラブライブ!』『武曲 MUKOKU』編集

今井大介[前編]

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにも関わらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回は、編集を専門に行うポストプロダクション"ジェイ・フィルム"に所属する今井大介さんの後編。フィルム編集を経験した最後の世代でもある今井さんが、独自の"会話型編集"の哲学を語ってくれた。

写真=中村彰男 取材・構成=トライワークス

プロフィール

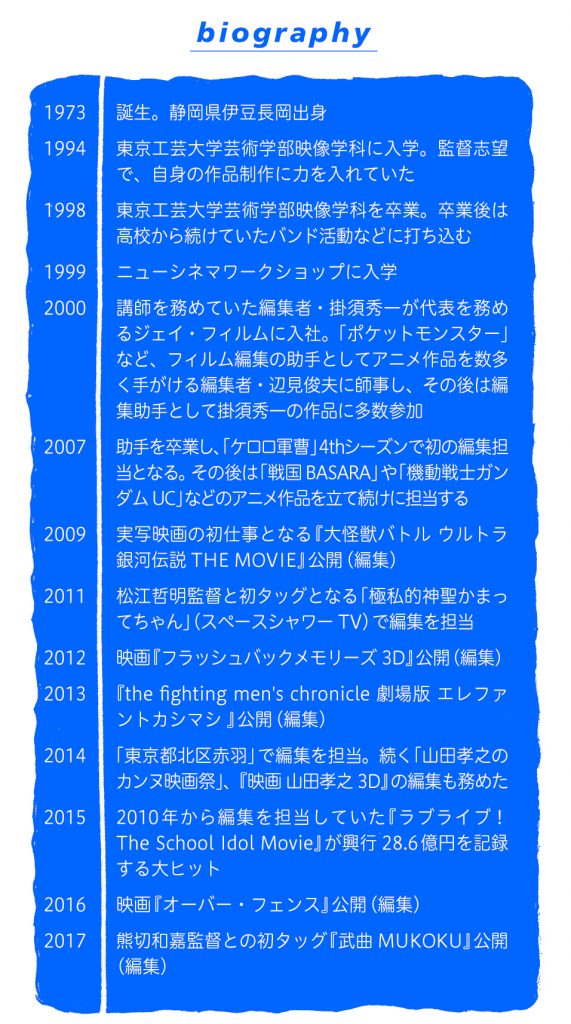

今井大介・いまいだいすけ/1973年生まれ、静岡県伊豆長岡町出身。1998に東京工芸大学芸術学部映像学科を卒業。その後、ニューシネマワークショップで出会った編集者・掛須秀一が代表を務めるジェイ・フィルムに入社し、アニメ作品をメインに担当。近年は松江哲明監督、山下敦弘監督の作品の編集も手掛けるなど、活躍の場を広げている。

「スター・ウォーズ」が人生で初めての徹夜だった

―― 今井さんは幼少期から映像に興味があったんですか?

僕の出身は静岡県の伊豆半島にある田舎町で、気候も暖かいので雪が降ったら大騒ぎ、みたいなところでした。小さい頃は体育会系で、テニス部に所属していましたけど、あまり熱中せず……。TVは好きだったのでよく観ていましたね。

―― 青春時代に80年代カルチャーが直撃した世代だと思いますが、興味を持った映像作品はありましたか?

80’sど真ん中の作品は人並みに見ていた程度です。でも、「スター・ウォーズ」の旧3部作はとにかくハマりましたね。僕が中学1年生の時に親父からエピソード4、5、6のVHSをセットで渡されて。親父はドラマにも映画にも、まったく興味がなかったので、たぶん会社の後輩から「こんなのが流行ってますよ!」と言われて、「じゃあ、それ貸して」みたいな軽い感じで持って帰ってきたんだと思います。で、僕は深夜の24時から観始めて、面白すぎて朝までぶっ続け、イッキに見終わったんです(笑)。それが、人生で初めての徹夜でした。おかげで、すごく映画が好きになりましたね。

―― それから熱心に映画館に通われたりしたんですか?

いや、映画館ではなく、レンタルビデオがメインでした。まだ出始めの頃かな、家にナショナル(現・パナソニック)の ”マックロード” というビデオデッキが導入されたので、友だちを誘ってビデオを観まくっていました。もちろん、アダルトビデオも一緒に(笑)。当時、それぞれの家がレンタルしている作品を持ち寄って、上映会をしていましたね。

―― 今井さんが映像の業界に入りたい、と明確に思ったのはどのタイミングでしたか?

高校で進路を決めるときですね。映像学科がある日本大学芸術学部に入ろうと思ったんですけど、結局入れずに2浪して、東京工芸大学芸術学部の映像学科に入ったんです。でも、強い思いは特になくて、映画が好きだし作る側になってみようかな、ぐらいの軽い気持ちでした。

―― 大学時代はどういった勉強をされていましたか?

授業でビデオの扱い方を学んだり、DCR-VX1000 を持って外に出て回してみたり……。テープをカシャコンカシャコンとつないで、生徒みんなで上映会をするような授業もあったかと思います。でも、僕は高校生の頃からバンド活動をずっとやっていたので、映像よりもそっちに熱中していましたね。

―― 大学を卒業された後は、監督に弟子入りしたり、映画の現場に入ったりという考えはありましたか?

まったくなかったですね。バンドをメインに映像とは関係のないことをやっていましたから。でも、卒業から3年くらいぶらぶらしていたら、やがてそんな生活も立ち行かなくなり……。そんな時に映画学校のニューシネマワークショップ(以下、NCW)というのを見つけたので、入ってみることにしました。まだ、ぼんやり映画が好きというだけでしたけど、もう一回、映画やってみようかなと思ったんです。

―― その頃は編集者ではなく監督志望だったんですよね。

そもそも、映画に編集という部署があることもよく理解していなかったんです。映画=監督だと思っていたので。NCWでシナリオを採用されたら、最終的に監督として1本短編が撮れるんですけど、それも受からず、撮影の手伝いで終わりましたね。NCW では撮影現場だけ担当していたので、編集にはノータッチ、全部監督にお任せで「じゃあ、あとよろしく!」という具合に別れちゃった(笑)。

―― ただ、NCW で講師をされていたジェイ・フィルムの掛須秀一さんに出会うわけで……。

そうです。掛須に会って初めて「編集だけをやるプロダクションがあるんだ」と知りましたね。面白そうだったのでジェイ・フィルムを紹介してもらって、編集アシスタントから始めてみようと。僕の編集者としてのキャリアがスタートしたのは、この会社に入ってからなんです。

編集は作業ではなく会話に多くの時間を使う

―― ジェイ・フィルムに入社されたのはいつ頃ですか?

2000年です。編集は監督の仕事だと勝手に思い込んでいたんですけど、入社してすぐに、いろんなスタッフが集まってひとつの作品をつくること、そして編集でどんどん見せ方を変えられることの面白さに気づきました。当時はまだフィルムの編集もありましたが、その時の光景はいまだに鮮明に覚えています。音が付いていない16ミリのラッシュに自分たちで台詞を当てながら、ものすごく小さいフィルムのビューアーに監督もプロデューサーもみんな顔を集めて(笑)。その後、映写機にかけて大きなスクリーンでチェックするんですけど、やはり「ドッカーン!」「バッカーン!」と、みんなで即興SEを入れながら観るんです(笑)。何ていうんですかね……一体感? みんなで共同作業しているのがとにかく楽しくて、やりがいがあった。たぶんフィルムは2002年ぐらいまではやっていたと思います。

―― アシスタント時代を経て、独り立ちした作品は何ですか?

TVアニメ「ケロロ軍曹」ですね。4年目のシリーズから僕の担当になりました。ちょうど、「ケロロ軍曹」の前の担当者が会社を離れることになって、本来なら辺見(俊夫)が担当するはずだったんですけど、僕に譲ってくれたんですよ。実写作品は、『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』が初めてでした。

―― アシスタント時代もアニメ作品が多かったかと思います。初めて実写を担当することになって、戸惑いはありませんでしたか?

いや、実写もすぐにやりたかったので、喜んでやってましたね。坂本(浩一)監督はたくさんカメラを回す方で、10分ほどのシーンに1時間近くの素材を撮ってきちゃう。確かにちょっと大変でしたけど、でもすごく勉強になりましたよ。特にアクションシーンでは、「1コマだけでもいいから、打撃が当たるまではカットは割らないで」というコマ単位の監督の要望に向き合えて本当に良かったです。

―― 坂本監督はアクションに相当なこだわりをお持ちですからね。

ただ、あらかじめ編集の締切が決められていたんですけど、その期間が結構短くて……。もちろん、締切まで一生懸命頑張ったんですけど、自分なりに納得できていないつなぎがあったことも事実です。アクションは良かったけど、ドラマの起伏をコントロールできていなかった、というか。そのことを分かりつつ、ダビングや合成チェックの間、映像をずっと見続けなきゃいけなかったのは、本当に辛かった。見返すたびに、「もっとできたのに……」って頭をよぎるじゃないですか。でも、それを口に出すわけにはいかない。観客には、期間がないとか、素材がないとか関係ないので。作品をつくる恐怖を感じたのもこの時です。

―― 松江哲明監督、山下敦弘監督、熊切和嘉監督……と、近年、今井さんの実写作品の仕事の幅が広がっているように感じますが……。

松江さんは、ジェイ・フィルムの伊藤(潤一)と映画学校が同期だったんですよ。松江さんが「一緒にやろう」と伊藤に声を掛けたときに、伊藤が園子温監督の作品を担当していて手が回らなかったので、僕が代わりにやったんです。スペースシャワーTVの番組だったんですけど、それが結果的に『フラッシュバックメモリーズ 3D』に繋がって。今度はそれを観た山下さんが乃木坂46のMVを作るときに「『フラッシュバック』の人、紹介して」と松江さんに相談したそうです。その後、山下さんの映画に携わらせてもらったときに、そのプロデューサーから「今度、熊切さんとやるんだけど…」と誘われて…。そういう感じで仕事が繋がっていますね。

―― いろんな監督と一緒に編集するうえで、気をつけていることはありますか?

一般的に、編集者ってずっとディスプレイばかり見て、監督に背中を向けているイメージがあるみたいなんですよ。でも、僕は監督の方に体を向けて、作業している時間よりも喋っている時間の方が長いみたいなんです。例えば松江さんとの仕事だと、松江さんに映像を見てもらった後で、「あそこ面白かったね」って笑いながら2人でずっと喋ってるんですよ。たぶん、松江さんは僕の編集の意図を汲んだ上で喋ってくれていると思うんですけど、そういう何気ない会話が編集に活かされることも多い。僕のこだわりとして、映像を見た監督の反応や、監督との会話で出てきたことを編集に反映させるから、なるべくやりとりに時間を割きたいと思っているんです。

―― 監督との関係の中で、編集の役割はどんなものだと思いますか?

編集は中間地点にいるイメージです。編集者は ”自分が表現したいこと” を、カットを切り替えたり、伸ばしたり、縮めたりしてひとつにまとめて、作品を生き物みたいに立体的に作り上げていく。一方で、監督とのコミュニケーションで見えてくる”監督が表現したいこと”を編集の経験値と技術で、タイムラインに落とし込んでいく。この両面を持つ役割だと思います。

―― 今井さんの編集はコミュニケーションが前提にあるんですね。

みんなでワイワイやっていたフィルム編集の時代が原風景にあるからかもしれません。ものづくりの面白さは、ひとりで作業するだけでは生まれませんから。編集という仕事は、監督なりプロデューサーなりと直接会ってコミュニケーションを取りながら、それをいかに映像に反映できるか、というところが一番楽しいはずです。たくさんの作品に関わってきましたが、まだ全然やり足りないですね。もしかしたら、将来的に編集はオンライン上だけでのやりとりが浸透するかもしれないですけど、なったらなったで、コミュニケーションする方法を探っていきたいです。

▲ニューシネマワークショップ時代の今井さん。編集のキャリアをスタートする前は、監督を志望していた。

▲10年ほど前に撮られた作業中の写真。フィルム編集を経験したことが今でも大きな財産になっているという。

【取材後記】

取材に伺ったのは、今井さんが所属するジェイ・フィルムのオフィスだった。屋内にはいくつも編集部屋が並んでいたが、会社特有の堅苦しさはない。それぞれの作品担当の編集者やアシスタントたちが各部屋を行き来し、たまにフラっと作品の関係者がやってくる。監督とのコミュニケーションを大切にする今井さんの編集スタイルは、この ”場” によって培われたに違いない。

●この記事はビデオSALON2017年12月号より転載