映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第14回

『映画 ビリギャル』『ちはやふる』編集

穗垣順之助[後編]

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにもかかわらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回は、映画『ちはやふる』シリーズなどの編集を手がけた穗垣順之助さんの後編。映画との出会いから助手時代、デビューのきっかけなど、穗垣さんのその後の人生に影響を与えたターングポイントを振り返りながら語ってもらった。

写真=中村彰男 取材・構成=山崎裕人

プロフィール

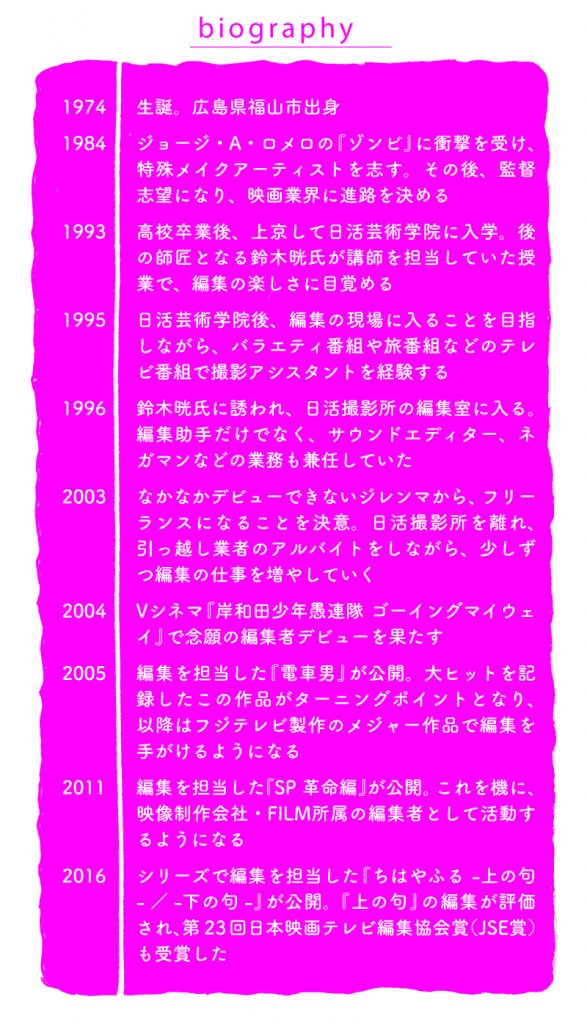

穗垣順之助・ほがきじゅんのすけ/1974年生まれ、広島県福山市出身。日活芸術学院を卒業後、TV番組の撮影アシスタントを経て、日活撮影所編集室に入る。編集者・鈴木晄氏に師事し、伊丹十三作品などで助手を経験。その後フリーとなり、2004年に技師デビュー。現在は映像制作会社・FILMに所属し、映画やTVドラマの編集を手がける。

"映像だけで面白い"なんてとんでもなくすごいこと

—— 穗垣さんの映画との出会いを教えてください。

80年代カルチャーにどっぷりの少年時代だったんです。小学校2〜3年ぐらいにファミコンが発売されて、兄貴とケンカしながらアホみたいにやってました(笑)。映画で記憶に残っているのは、幼稚園のときに両親に連れて行ってもらった『スーパーマン』です。字幕だから話の内容なんて理解できていなかったと思うんですけど、子どもながらに「映画ってすげぇ!」って感じた記憶は残っていて。幼い僕に、映像の力だけで面白いって思わせたってことですから、いま思えばとんでもないことですね。それが映画との最初の出会いでしたね。

—— 『スーパーマン』が映画業界を志すきっかけになったんですか?

それだけではなくて、映像をやりたいって思ったのは、80〜90年代のハリウッド映画が根っこにありますね。『グーニーズ』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』をリアルタイムで観ていた世代なので。映画館は地元に5、6館あったと思うんですけど、かなり通いました。でも、関心を持った一番のきっかけは、小学4年で観たジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』かもしれません。楽しいとか、怖いとかよりも「これ、どうやって作ったの?」ということに興味を持って、『ゾンビ』のような特殊メイクをやりたくなったんです。

—— 『ゾンビ』の特殊メイクを担当したトム・サヴィーニに憧れたんですね。

そうです。同じく特殊メイクアーティストのディック・スミスとか、当時の僕の神のような存在ですよ(笑)。小学校を卒業する時には、明確に「特殊メイクアーティストになりたい」って思っていましたね。でも、中学生になると授業で美術があるじゃないですか。そこで自分のあまりの絵のヘタさに気づいて、早々に諦めるわけです(笑)。映画は好きだから、そうなるとやっぱり映画監督を目指すわけで、中学卒業のときは「将来は映画監督をやりたい」と言っていました。

—— 自主制作のような形で、何か映像を撮ったりしましたか?

撮ってましたね、小学校の同級生たちを無理やり巻き込んで(笑)。両親がデカいVHSのカメラを持っていて、それで刑事モノを作りました。当時、僕の頭に編集という概念がなかったので、すべて順撮りでしたけど。田舎ですし、周囲に映画好きもいなかったので、相当ヘンなやつだと思われたんじゃないですかね。いまだに母親が「昔のビデオ残ってるよ」とか言うんですけど、これだけは絶対見たくないです(笑)。

現場に携わっているだけで映画バカとして最高の気分

—— 高校卒業後は日活芸術学院に進まれますね。

当時は現場ですぐ働きたいって思いがあって、何が一番手っ取り早いだろうといろいろ調べたら、日本映画学校と日活芸術学院のどちらかに絞られた。映画学校は3年通わなきゃいけないけど、芸術学院は2年で、しかも撮影所の中に学校がある。現場により近いという、かなり単純な理由で日活芸術学院にしました。

—— 編集をやろうと思ったのはどうしてだったんですか?

後の僕の師匠にあたる鈴木晄さんが編集の授業の先生だったんです。晄さんの授業を受けて、初めて編集に目覚めたというか、そもそも授業がめちゃめちゃ面白かったんですよ。例えば、会話をしている4つの画があるとするじゃないですか。寄り、引き、2ショット、顔のアップ。その画を並び替えることで、どんな物語にもできるんです。そういう編集がすごく面白くて、勉強を始めたのがきっかけでした。じつは、在学中に日活の編集部に誘われて、「やったー!」って舞い上がっていたんですけど、日活が事実上の倒産に追い込まれて、採用できないと言われてしまって…(笑)。

—— そんなことがあったんですね。卒業後はどうされたんですか?

食っていくための仕事をしなきゃいけなかったので、テレビ番組のカメアシをやってました。バラエティと旅番組が多かったと思います。1年後に晄さんから「まだ編集やる気あるか?」と誘われて。「絶対やりたいです!」と即答して、日活撮影所の見習いとして編集の道に進むことができたんです。

—— 助手時代はどんなことをされていたんですか?

当時はすごく上下関係が厳しかった。ペーペーの頃は、先輩たちが来る前に全編集室を掃除するところから始まって、各部屋を回ってフィルムをつなぐためのテープをフィルム缶の端にバーッと貼りまくって準備する。それから技師の指定通りにフィルムを切っていく作業。日活は助手がサウンドエディターを兼ねている部分もあったのでその作業も…。そんななかで、先輩たちの横に立って「あ〜そうやってやるんだ」と見て盗む。編集技術を直接教わるなんてことは、ほとんどなかったですね(笑)。

—— その時期にツラいと思うことはなかったんですか?

ツラかったですけど、面白さのほうが大きかった。当時の日活撮影所って、撮影所の中でも一番活気があったんですよ。作品数もかなり多かった。そこの一員になれたのは、映画バカとして最高の気分でした(笑)。晄さんの助手について伊丹十三監督の『スーパーの女』や『マルタイの女』に関われましたし、森田芳光監督や相米慎二監督とかも編集室を出入りしていたんです。その人たちの会話はもちろん、映画の作り方を肌で感じられましたね。

—— それはかなり貴重な経験ですね。

あと、当時はVシネマが全盛だった。16ミリフィルムで撮ってネガ編をやって、最後にテレシネをかけてビデオ化するんですけど、それを助手がネガマンとして年間14本ぐらい手がけていたので、バカでも基礎を覚えるわけですよ(笑)。ちゃんと編集の技術が身につくんです。日活にノンリニア編集機がテストで導入されたのもその頃でした。僕は英語のマニュアルを訳しながら、いち早く触っていましたね。5〜10年後、間違いなくノンリニア編集が主流になると感じましたし、使いこなせたら武器になると思ったので。その甲斐もあって、日活以外の編集マンにもノンリニア編集の助手として呼ばれるようになりました。

デビューできるか分からない恐怖とかジレンマがあった

—— フリーの編集者になったのはどういう経緯があったんですか?

編集者デビューしたくても、どの監督にもお抱えのエディターがいて、そこに僕が入り込む隙間なんてまずなかったんです。いつになったらデビューできるか分からない恐怖とかジレンマがあって、それで思い切ってフリーになることにしました。でも、勢いよく辞めたはいいけど、仕事なんてくるはずもなく…(笑)。だから半年ぐらい引越し業者のバイトをしながら、小さい作品で食いつなぎつつ、やりたくないけど助手の仕事も少し受けたりしていました。

—— 編集者としてのデビュー作品は何でしたか?

『岸和田少年愚連隊 ゴーイングマイウェイ』というVシネです。その後、31歳のときにやった『電車男』が編集者としてのターニングポイントになりました。でも『電車男』は尋常じゃないほどタイトなスケジュールでした。クランクインから完成試写までトータルで約2カ月、そのうち撮影は1カ月、監督が入っての編集は3日。それで画をロックしろと言われて…(笑)。ほかのエディターはみんな断っていたみたいですけど、誰もやらない作品を狙っていくしかないので、僕は「全然やります!」と。ありがたいことに『電車男』はヒットして、編集者としての名刺代わりにもなりました。

—— そんなに短期間でも編集できるものなんですか?

いまでも撮影中からどんどん映像をつないでいくんですけど、最初から追い込んだつなぎはせずに、全体が見えてからグッとやるんです。でも『電車男』は最初からグッとつめた編集でした。分割画面を多用するんですけど、あれも全部事前にAvidで作り込んで、配置も考えていました。だからクランクアップする頃には全体像ができあがっている状態で、監督ともある程度共有していたので何とか成立しましたね。そうじゃないと無理です(笑)。

—— 現在は株式会社FILMに所属されていますが、どういう経緯で入社されたんですか?

『電車男』のつながりもあって、フジテレビ製作の映画の編集をする機会が多かったんです。それでFILM制作の劇場版『SP』の編集を担当するときに誘われて、入ることになりました。ちょうどフリーでやっていく限界を感じていた頃でしたし、フジ製作以外の仕事もどんどんやって良いっていう条件だったので、業務委託の形で所属したんです。嫌になったら離れれば良い、と軽い気持ちで(笑)。

—— いまは社員として所属されていますが、フジテレビ以外の仕事をして大丈夫なんですか?

それができないならたぶん辞めますね(笑)。結局、日本テレビ製作の『ちはやふる』もTBS製作の『ビリギャル』もそうですけど、監督やプロデューサーとの付き合いでお仕事をいただくので、局の垣根はあんまり関係ないです。ただ、最近は仕事が青春映画に偏りつつあるので…。それはそれで良いんですけど、もともと『ゾンビ』とかホラーが好きなのに、何で依頼が来ないんですかね(笑)。

—— 同じようなことを日活撮影所出身の編集者・日下部元孝さんも言っていました。

やっぱりゾンビ好きが映画関係者には多いんですよ(笑)。でも、キャリアを重ねると、悪い意味で慣れてきちゃうんですよ。ある程度は先読みできちゃうから、このジャンルだからこうすれば良いや、と。そうならないように常に頭を柔らかくして、最初に画を見た印象をちゃんと形にする編集を今後もやっていきたいなと思いますね。

◉おしらせ

「映像編集者のリアル」が一冊にまとまりました! 単行本のオリジナルコンテンツとして、『モテキ』や『バクマン』などの映画やテレビドラマの監督として人気の大根仁さんと『バクマン。』で日本アカデミー賞・最優秀編集賞を受賞した大関泰幸さんによる対談が特別収録されています!

●ビデオSALON2018年10月号より転載