2023年2月に開催された座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルの特集上映のYahoo!!短編ドキュメンタリー選で、『理想の世界』を観て、監督の杉岡太樹さんに興味を持った。終了後のロビーでご挨拶をして、後日ZOOMで取材したインタビューがこちらである。なお5月号本誌では、インタビュー形式ではない取材レポートとしてまとめている。本誌がダイジェスト、WEBが全文掲載版になる。ぜひリンクされた作品も合わせてお読みください。(編集部 一柳)

――杉岡さんが映像の世界を目指したきっかけは?

映画をやろうと決めたのは10代の終わりだったので、遅かったですね。しかも特に映画少年とかではなかったんです。日本で映画と関係のない大学へ行った後に、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアルアーツという大学に入りました。日本人では想田和弘監督とか舩橋淳監督とかが卒業されているところで、そこからが人生スタートという感じですね。

――映画の世界に引き込まれたきっかけになった映画というのはあるんですか?

『プラトーン』を映画館で観たときの記憶がすごく残っていて、衝撃だったんですよね。その時に受け取ったものは、今でもずっと自分の人格形成と言うか、大切にしてるものにすごく影響を与えられたと思っていて。体験としても暗闇の中に入っていって、たくさんの人がいる中で大きなスクリーンで映像を見たということもインパクトが強かった。

ただ、どうして映画を始めたんですか? とよく聞かれるんですけど、いろいろ理由はあるんですが、自分としては「自分で決めた」ということが重要で、今振り返って考えれば実はなんでもよかったんですよね。

――とにかく映画で生きていこうと10代の終わりに決めたと。

意識していたのは同世代の同じ映画を志している人たちで、映画が大好きな人たちに対して、自分はそう言い切れなかったし、年齢的にも出遅れたというコンプレックスがありました。それもあって一番ハードな道を行こうと海外に出た。アメリカで大学に入ったのはいいけど、勢いで行ったわけですから英語も分からない。

――映画を志すといっても、大学に入った段階では、もうドキュメンタリーを志向していたんですよね。

ドキュメンタリーにのめりこんでいくきっかけになったのは、作品としては森達也監督の『A』ですね。『A』はアメリカに行く直前に観たと思うんですが、それまで僕は社会で起きることを見て感じる自分の感覚が、世間一般のリアクションとずれているという思いがありました。とはいえ、自分が知っている世界も狭いですし、そう感じるのは自分がおかしいんだろうと思っていたんです。自分の気持ちが繋がるような仲間や先輩も周りに見つけられなかったですし、自己否定というか、行き場のない気持ちを抱えていました。ところが『A』を観たときに、森さんの目線が、僕の抱えてた思いを肯定してくれたような気持ちになったんです。なによりも、森さんが自分の目線をそのまま映像で表現していることに驚きました。劇場公開当時ではなくDVDがリリースされてから観たので、公開後のリアクションや批判も書籍や記事で同時に読むことができた。批判とも闘いながら、自分の感性と感覚、目線をしっかり表現している。それが社会に受け入れられない現実もありながら進んでいる人を見て、勇気を与えられました。森さんが当時の僕に与えてくれたような光を、自分も映し出したいという思いで、ドキュメンタリーの世界に入っていきました。

――ニューヨークの大学は何年くらいのことですか?

2004年から2008年とかですね。

――ということは、一眼ではなくパナソニックのハンドヘルド全盛の時代ですね。

まさにそうです。たしかHVX200とかでしょうか。学校は機材がすごく揃っていて、リクエストすれば自由に使えたんです。まるで自分のカメラのように扱っていましたね(笑)

――編集はプレミアですか?

Final Cut Pro 6とか7ですね。学生時代、2008年くらいだったか、ニューヨークの地下鉄で演奏をしているミュージシャンを撮ってYouTubeにアップした作品があって、それが100万回以上再生されたことがあって。今だったら「バズる」という状況ですが、当時はそんな感じではなく。残念ながら早すぎました。

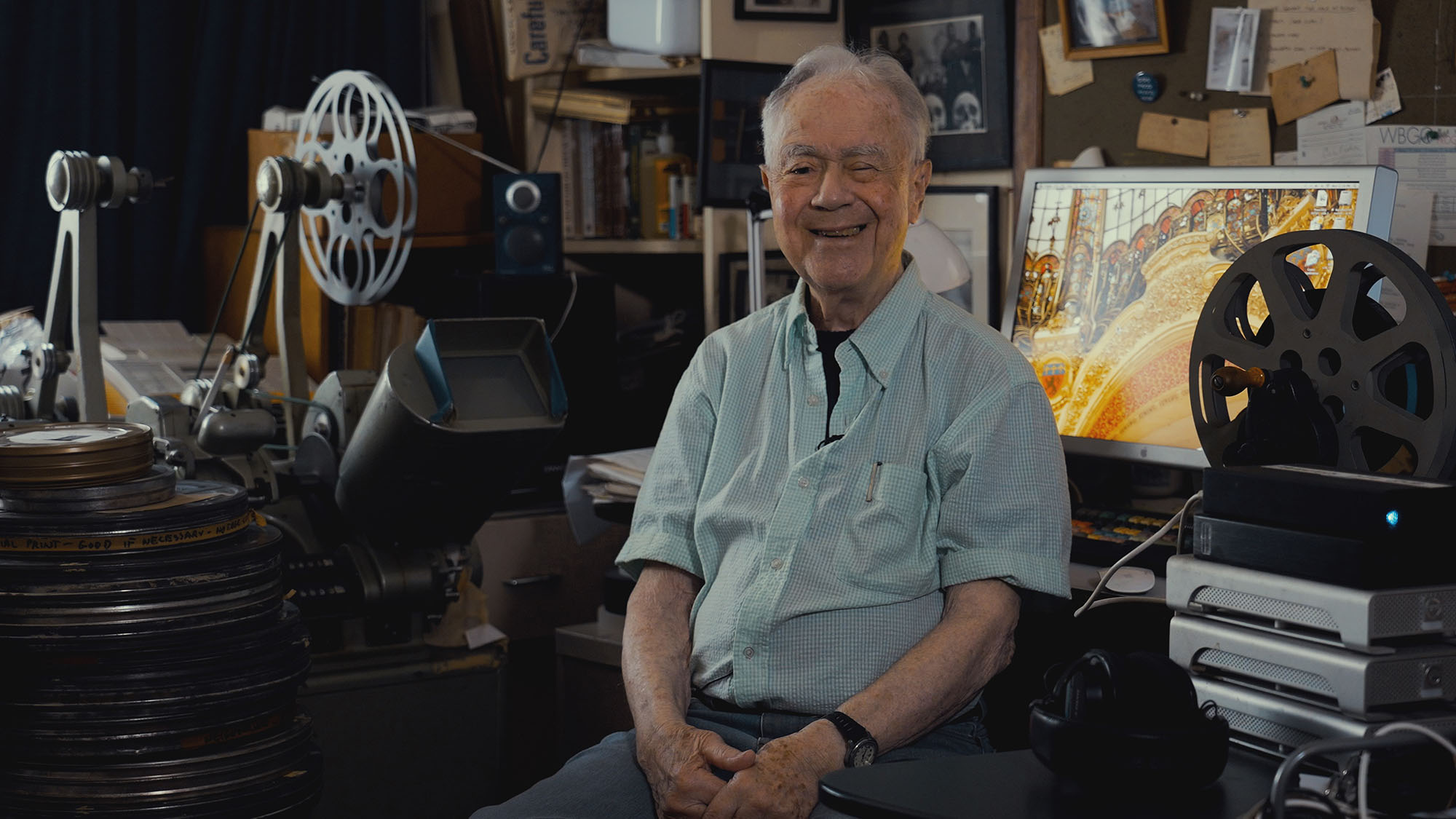

――Yahoo! クリエイターズプログラムにニューヨークの90歳のドキュメンタリー監督のマンフレッド・カーシュハイマーさんを追った作品がありますが、もしかしたら彼は杉岡さんの学生時代の先生ということですか?

そうです。あの人が僕が通った大学の先生で、僕が1年のときの先生で、3年のときには、インターンとして職場を紹介してもらったり、彼の作品の撮影やカラーコレクションをしたり、編集技師みたいなことをやらせてもらっていました。

Yahoo!クリエイターズで公開した『By Any Means』

▲映画を教えることで生計を立てながら、自主映画監督の道を進んだドキュメンタリー監督のマンフレッド・カーシュハイマー(通称:マニー)。90歳を過ぎても創作意欲は衰えることがない。その新作撮影に密着した。https://creators.yahoo.co.jp/sugiokataiki/0200146580

――先生の影響はすごく大きいような気がするのですが。

スタイルは結構違いがあって、意見がぶつかることもあります。ただ、精神性というか、映像制作に対する向き合い方、真剣さは彼から学びました。ニューヨークを代表するドキュメンタリー作家のひとりである彼から学んだということは公言していますし、その責任を負って、ひとりの作家としてちゃんと居続けるつもりです。

――先生だからといって盲目的に信奉するんじゃなくて、自分とは違うということを本人にも言っているところがいいですね。

そうですね。たとえば、学校にいた時は「インタビュー」という手法に否定的だったんです。今でこそ必要に応じて取り入れていますが、当時はぶつかっていましたね。卒業制作も彼が担当教員としてついていたのですが、彼の意見を取り入れたところはよくなかったんじゃないかと思っていたり、昨年、一昨年と彼の監督作品に撮影で参加しましたが、現場でもまだまだやり合っています。

ただ、91歳になった今も、まだ映画を作り続けている。そんな彼へのリスペクトがどんどん大きくなっていくし、そう思わせてくれる存在がいることがありがたいです。まさに師匠ですね。

――学校を卒業されてからはどうしたんですか?

その師匠の紹介で、アメリカのポスプロで働いていました。そこで仕事をしていたら、『ハーブ&ドロシー』を監督した佐々木芽生監督がカラコレに来たんですよ。日本人同士だからということで引き合わせてもらって、そこで2時間くらい一気に話をして、その翌々日とかに佐々木さんから職場に来なさいと言われて引き抜かれまして(笑)。その後は佐々木さんの下で、撮影したり編集したり、雑用をしたりと、半年くらいやったでしょうか。

その後、思うことあって日本に戻りました。ただその後も佐々木さんに呼んでもらって宣伝チームのディレクションをやったり、作品の撮影を担当させてもらっています。佐々木さんともドキュメンタリー制作におけるスタイルや思想の違いはありますが、インディペンデントのフィルムメーカーとして作品を作るだけではなくいかに見てもらうか、その手法や考え方をたくさん勉強させてもらいました。

――日本に帰ってきて仕事はあったんですか?

業界に知り合いが少なくて、少ない先輩の伝手で制作スタッフやメイキング撮影みたいなことをしたりしていました。ドキュメンタリーをやりたいといっても、日本ではマーケットがない。あるとしたらテレビなんでしょうけど、興味が持てなかった。そうやってくすぶりながら自分の作品を撮り始めたりしていたのですが、そんなときに東日本大震災が起きるんです。そこで目覚めたといいますか。頭でっかちになっていたところに、カツを入れられたというか。震災が起きた2週間後に名古屋の女子高校生が原発反対デモをやるというので、とにかくカメラを持って行きました。誰にも頼まれずにひとりで行って撮影して、編集して、完成したところで自分以外誰も知らないという状態で。部屋でひとりで作っただけの映画と呼んでいいものなのかわからないものを作って(『沈黙しない春』)、そこから先のやり方もまったくわからないので配給会社をネットで検索しては電話して、「映画を作ったんだけど見てもらえませんか」と。ほとんど相手にされなかったのですが、当時のアップリンクの支配人の藤井さんという方に気に入ってもらえて、1日1回のレイトショーを3週間やってもらいました。そのときに東浩紀さんに観てもらいたいと思って、作品コメントを依頼したら上映後トークに駆けつけてくれたり、東さんのBS朝日の番組にも呼んでもらったり。

そういう人たちのおかげで、なんとかギリギリ自分を信じる気持ちを保つことができた。

――次の作品は『選挙フェス!』(2015年公開)です。

『沈黙しない春』の中で三宅洋平が震災直後に広島の原爆ドーム前で歌っているのを撮影してるんです。そこで彼と繋がりができて、彼はアップリングの上映のときも歌いに来てくれた。それで、彼が選挙に出るというときに、連絡をくれたんです。選挙のために映像を撮ってほしい、と。ただ、特定の候補者を応援する目的で映像を作るというのは、ドキュメンタリー作家としては信用をなくすんではないかと思いました。自分を作家として信じてくれている人もいないし信用なんて元々ないんですけど(笑)。

ただ、なにか面白いことは起きるだろうという直感はあってこの機会を逃したくないという思いも同時にあったので、選挙チームからお金はいっさい受け取らず、旅費などの経費を自分で負担するから独立した作品として撮らせてほしいとお願いしたんです。当時は経験も浅かったし、引き出しが少ないがゆえの防衛本能が強かったので、被写体との線引きにはすごく気をつけましたね。

結果は観る人が判断するものですけど、三宅洋平本人は、2時間の映画のなかで「気に入っているところは2秒しかない」と言ってましたね。「映画に出てくる他のアーティストはみんなカッコいいのに、自分はカッコ悪い部分ばかり映されている」と。僕としてはそんな意図はなくて、カッコいいと今でも思っていますが。

映画としては宣伝、配給協力もついてもらって、三宅洋平の話題性もあって全国で公開され、インディペンデント映画ではありますが、手応えがありました。これでまだ映画が続けられると。

――VIDEO SALONで「生存戦略会議」という連載をやっていて、広告以外のところでドキュメンタリー映像を続けていくということは難しいという話をしているのですが、この映画が当たったからといって、莫大なお金が入るわけではないですよね。

「ほんとにギリギリですね。この作品ではクラウドファンディングで300万円を超える支援をいただいて、宣伝費や配給費に充てることができたし、自主上映も40箇所くらいでやってもらって、自分で回しているのでなんとか黒字にはなっています。完成から10年近く経っている今でも開催していただくことがあるのですが、自主上映というのが一番実入りがいいんですよね。

『息子のままで、女子になる』(2021年)ではプロデューサーがついて制作費はすべてカバーしてもらって、あがる収益を分配するというかたちにしてもらいました。よくあるのが、プロデューサー側がお金を出すのですが、上がる収益で制作費を先にカバーして、それをカバーし終わったところからの収益を監督と分配するというパターンで、そうなると監督に入ってくるのは何万円、それどころか全くないなんて話も聞きます。あがる収益を最初から分配するというかたちであれば、なんとか自分にも入ってきます。

劇場公開の監督作品としては『沈黙しない春』(2012年)、『選挙フェス!』(2015年)、『息子のままで、女子になる』(写真/2012年)とコンスタントに発表。

とはいえ、僕も映画だけでは到底食べられないので、雑誌のWEB動画やドキュメンタリー要素のあるPRムービーの制作をしています。

ただ、お金はいいけど、自分の心が死ぬみたいな仕事をすると、本分である映画制作に影響を受けてしまいます。お金も大事なんですけど、自分のライフサイズをしっかり見極めて、必要な物を減らして、映画にかかるコストも下げるという方向に今向かっていまして、その試みが今作っている最新作です。高知の山の上の限界集落で七面鳥を生産している若者を撮影しているのですが、この作品では徹底的にコストを下げてみようというチャレンジをしています。今まではサウンドマン入れていい音にしたいとか、カメラも自分が撮っているだけでは限界があるよね、と思っていたのですが、本当に自分がやりたかったことってそういう「整った」ものを作ることではないなと思ったので、自分ができることは全て自分でやって、コストを回収しなければというマインドをなるべく減らしていったらどういう作品ができるのか、どう受け取られるのかということに取り組んでいます。

――今は、その作品を作るために高知にも拠点があるんですよね。

きっかけは作品を撮るためだけではなく、コロナ禍もあって都市での生活に限界を感じたことです。作家として続けていくのであればこのままではまずいと思って、東京以外の拠点を探していて、そちらが先だったんです。

撮影中の新作は高知の限界集落で七面鳥を生産している若者を取材。鳥インフルエンザ対策の防護服姿で。撮影は一脚を利用することが多い。

結果的には、高知でYahoo!クリエイターズで公開した『理想の世界』とか『サーファマー』という短編作品ができたのですが、これはYahoo!のほうで制作費が出るので、それで高知に滞在しながら、自分の作品を自費で撮っているということになります。

「生存戦略会議」というのはすごくいい企画だと思います。僕もそれにはすごく興味があります。映画作家がどうやって自分の作家性を守りながら、生き抜いていくのか、それが自分にとっても大きなテーマでもありますから。

作家性を追求していると、機材への投資は後回しになってしまいがちです。商業ベースのビデオグラファーのほうが僕よりもいい機材を持っていると思います。アメリカで一番最初にインターンで行ったのが、2019年にアカデミー賞を受賞したマーシャル・カリー監督のところで、「作品を見て感銘を受けたから何かさせてほしい」と飛び込みで突っ込んでいったんですけど、当時も別の作品でアカデミー賞にノミネートされた直後でしたが学生の僕よりも古いMacとカメラで、こんなのでやっているのかと驚いたことがあるんです。でも、今にして思うと納得するところがあります」

――作家が宣伝とかPRの映像に入っていくことに対する不安がありますか?

自分はひっぱられてしまうところがあります。無意識的に、ある種の型に寄せる癖がついてしまうのではないかと。極論ですがそれを続けていくと多様性を失い、それこそAIで編集できるようになって、人間が作る必要のない状況に助長しかねない。わざわざ人間のほうからそちら側へ寄っていくことはないと思っていて、クリエイターないし、表現の場を与える人、表現を楽しむ人は、意識的に人間性のあるものに心を傾けていかなければと思っています。

世界に目を向けると、世界の表現者はそこに抗い、それが評価されているような気がするんです。そこに日本と世界の差を感じてしまって、今でも悩んでいます。だからもし作家として生き抜くためには、このまま日本にいていいんだろうかということを考えますね。

――Yahoo!クリエイターズでは年間最優秀賞であるfilmmaker of the year2022を受賞されました。

Yahoo!クリエイターズの中でも自分の表現を通すことができるという実感を得たことは、すごく自信になりましたね。やっぱりやりたい放題やって結果が出なかった過去というのは僕もありますし、より多くの人に見てもらうために型というのはある程度は必要だと思うんです。そのバランスを整えてくれることをプラットフォームやプロデューサーに望んでいます。一方で、作り手のほうは、映像を作ろうという時に「人と違うことをやろう」と意識するとそれはそれで気持ち悪いというか、無理なテンションがかかって変なことになると思うんです。そうじゃなくて、やっぱり作家本人の生き方なんですよね。感じるものはそれぞれ違うはずなのに、みんなと同じものをインプットしていたら、同じものしかアウトプットできない。自分が今感じたいものを感じるためにはどういう体験が必要だろうとか、どんなものをインプットしたらこのもやもやをアウトプットできるようになるだろうとか、普段から考えておく。自分らしい生き方をすることによって、自分らしいアウトプットが生まれていく。

『理想の世界』

娘は「9トリソミーモザイク」—医師の宣告に世界が一転、未知の障害がある娘を持つ両親の絶望と再起を描く『理想の世界』。また、仲間と楽しく畑で働き、雨が降ったらサーフィンという「サーファーマー」のショウガ農家を追った作品など、高知を舞台に2本制作した。https://creators.yahoo.co.jp/sugiokataiki/0200287441

『理想の世界』を作ったときは、こういうふうに作ろうと思ったわけではなく、自然と導かれるようにできていったので。メソッドを話してほしいと言われても、アウトプットのメソッドというのは、自分のなかではまだ言語化できないんです。どうしてこう撮ったのか、どうしてこう編集したのか、僕にはうまく言えない。そうじゃないといられない、そうじゃなきゃ自分じゃないというところだから。

――『理想の世界』で言うと、ベッドに座って話しているお母さんを撮っているカメラの位置がなんでここなんだろうと思ったんですけど、この距離感というのがすごくいいますか、かえって胸に迫るものがあります。

それは嬉しいですね。あの距離でカメラを一切動かせなかったんですよ。レンズをズームする営為すら入れたくなかった。あの独白のところは、教科書があるとしたら、寄るのが正解だと思うんです。でも実際は微動だにできない。その判断をするのが僕の生き方なんですよ。だから、それを見せたいんですよね。それが「正解」でしょということではなくて、それが自分なんです。僕がいま大事にしているのは、映像作家としてどう撮りたいかよりも、ひとりの人間としてその場の空気を大事にしたいということ。だから映像を通じて、思想というと大袈裟ですけど、僕の人としてのありかたを見せたいんだと思います。だからこそ、それが人に伝わったら嬉しいですよ、それがまさに自分だから。

映像制作においてこういうのが正解だとか、こういうのが人の心に刺さってという方法論もあると思うし、僕もそれを勉強してたくさん取り入れています。だけど、初心に立ち返って考えれば、自分というものを表現して、それが伝わることで人とつながれたという感覚を得たいがために映像を始めたはずなので、それをいかに丁寧に続けられるかだと思います。そういうことができた上でお金を生み出せたとしたら、もう最高じゃないですか。それを僕は目指しています。

研ぎ澄まされた表現者というのは、それができている人だと思っているので、そこに希望はもっているし、両立するはずだと信じています。

杉岡太樹さんのYahoo! クリエイターズプログラムの作品ページhttps://creators.yahoo.co.jp/sugiokataiki