長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。

文 味谷和哉

1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。

●主な作品と受賞歴

▶︎ディレクターとして

1993年1月 『なんでやねん西成暴動』

1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)

1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)

▶︎プロデューサーとして

2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)

2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)

2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数

歩いていると、なぜか忘れ物をしたような気になる、ということはありませんか? この連載のお話をいただいた時、その「忘れ物」を取りに行こうと思いました。

はじめまして。味谷(みたに)と申します。と言いましても、長らくテレビという映像の世界に身を置いていましたから、この雑誌を読む人の中にはプレビューなどでお会いしている人もいるだろうと推察いたします。

私は新聞記者を11年経験した後、テレビの世界に身を投じ、23年間ほぼドキュメンタリー番組をディレクター、そしてプロデューサーとして制作し続けました。

特に『ザ・ノンフィクション』という番組には15年間携わり、長年チーフも務めました。関わった作品は約500本になります。そこから得た知見や制作の裏話をこの連載でお伝えしていきたいと思っています。どうか、気楽にお読みいただければ幸いです。

映像を渇望することになった強烈な体験

さて、何からお話するのが一番いいのかを考えたときに私の「映像を渇望した原点」から始めるのがいいと考えました。「ビデオカメラがあったらなぁ」とつくづく感じた体験があります。新聞記者時代の話です。

その時私はハワイ・ホノルルで国際指名手配の強盗殺人犯の大学生と相対していました。詳しい内容は改めて、この連載で語ることになるとは思いますが、ひとまずさわりだけを紹介しますと、彼は大学に出入りしている印刷会社社長の家に押しかけ、刃物で殺した後、奪った預金通帳で415万円を引き出してアメリカ本土へ逃亡したのでした。

その後、杳として行方は知れませんでしたが、半年後にハワイから友人に手紙を出したことから、当時大阪府警捜査一課担当だった私が特派されることになったのです。先に「友人への手紙」をスクープした所轄担当の後輩記者が乗り込んで取材をしており、そこに合流した形です。

まさか犯人と遭遇するとは露ほども思わず初めての海外に少々の浮かれ気分で「南国の楽園」に足を踏み入れたわけです。しかし、その初日から緊張の連続を味わうことになります。

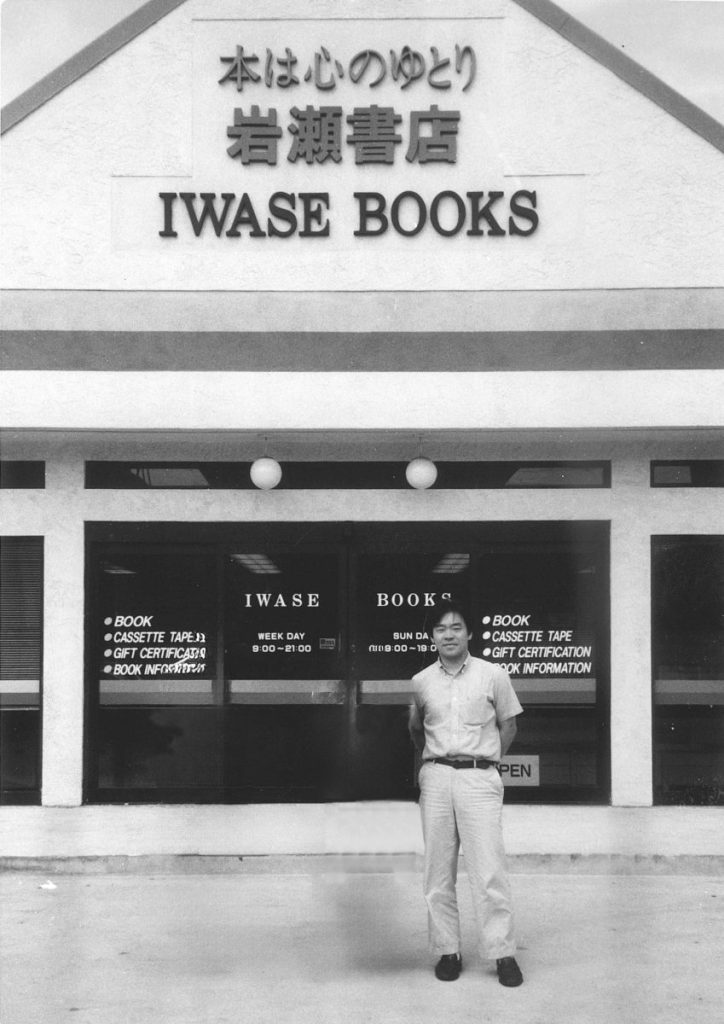

ハワイの書店を張り込むとまさかの逃亡犯と遭遇

その後輩記者は名うての事件記者からこう指示されて現地で取材をしたそうです。「6カ月も海外逃亡している犯人は日本語が恋しいはず。日本語の本を置いている書店を張り込め」と。スマホも普及していない時代です。調べたら、観光都市ホノルルには何千というホテルがありますが、日本の本を置いている書店は3軒しかなく、写真を見せたらうち2軒に時々来ているとのことでした。

私は、到着後アラモアナホテルにチェックインしてすぐ、レンタサイクルを借りて後輩とふたりでその書店を回りました。日本とは違う陽光がとても眩しかった記憶があります。

私の張り込む書店は2軒目の郊外の「岩瀬書店」。そこそこ大きな平屋の建物でした。入った瞬間、昼下がりの書店にひとりだけお客がいました。それが彼でした。それまで31年生きてきて、あれほど驚いたことはありませんでした。言い方は変かもしれませんが、現実とは思えませんでした。でも、まぎれもなく「現実」でした。

若い記者ふたりは大きな決断を迫られることになります。尾行するか、直撃するか。一度、外へ出て話し合いました。「ここで直撃する」。私は言いました。実は今だから言えますが、書店で彼を確認した時に、ある種の「運命」を感じていました。「彼は僕たちの取材を受けるためにそこにいる」と直感していたのです。

ふたりで深呼吸をしました。そして出口が他にないか、確認したうえで彼を待ったのです。ほんの数分だったと思いますが、私にはとても、長く感じられました。ただ、太陽だけが照り付けていました。

そして、彼が出てきました。ふたりの男に囲まれて、一瞬たじろいだように見えました。私はすぐに名刺を手渡し、新聞記者であることを告げました。こう切り出しました。

「私たちは、あなたを捕まえるために来たのではありません。この事件の本当のことが知りたくてここに来たのです。話を聞かせてもらえませんか?」

彼はその瞬間サングラスを外して、言葉では表現できないような表情をしました。あえて言うと、「なにがなんだか、わからない」といったところです。

さて、そこから延々9時間近く私は彼と同じ時間を過ごすことになったのです。その顛末と詳細はまた、この連載で語る機会を持とうとは思いますが、今回の趣旨とは違いますので、話を進めます。

活字だけでは表情・感情が伝わらない カメラがほしい!

私はこの長時間「身柄を抱いた」状態の時に取材をしながら強烈に感じていたことがあります。それはーーー。

「映像を撮れるカメラがあったらなぁ」という心の叫びだったのです。彼の一言一言、そして表情や感情、雰囲気が、活字にしただけでは、全然伝わらない。今なら、活字の記者もスマホでお手軽に動画を撮れる時代ですが、当時の新聞記者はスチルの一眼レフカメラを持ち歩いて取材をしていた時代です。だからこそなのか動画を渇望するその思いは強烈であり、純粋でもありました。

じっくりと話し、取材すればするほどその思いはより強くなっていったのです。もちろん映像にするためには、信頼関係も必要になってくるでしょうし、それはスチルの写真でも同じかもしれません。

結局私は「信頼関係ができるまでは」、とその日に彼の写真を撮ることもしませんでした。本当の人間関係を結ばない限り、人は本当のことを話さない、と思ったからです。

この体験が私を映像の世界に飛び込ませる、ひとつの要因になったことは間違いありません。その後、映像作品に携っていく中で、折に触れてその時の気持ちを思い出すことになります。本当に渇望していなければ、表現は受け手に伝わらないのだ、と。

●VIDEO SALON 2024年8月号より転載