長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。

文 味谷和哉

1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。

●主な作品と受賞歴

▶︎ディレクターとして

1993年1月 『なんでやねん西成暴動』

1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)

1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)

▶︎プロデューサーとして

2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)

2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)

2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数

「志」という言葉を、最近聞かなくなったと思いませんか? どうしてでしょうか? それを2024年の今だからこそ、考えなければいけない時に来ていると感じています。

FNSドキュメンタリー大賞の ノミネート作品を作る

デビュー作で大阪の「あいりん地区」をドキュメントした私は、次は東京のど真ん中を取材したいと思っていた矢先、FNSドキュメンタリー大賞にフジテレビの出品作を作れ、との指令が下りました。

この賞は系列の制作力を上げるために1992年から始まったもので、系列28局がドキュメンタリー作品を出品し、在京のテレビ担当の新聞記者など外部の人たちが審査員となってグランプリ作品を決めるというコンテスト。今年で33回を数え、そこから数々の優秀な制作者が誕生して、国内外で数々の賞にも輝いています。

しかも当初は3,000万円という破格の賞金と、プライム時間帯での放送を約束するという型破りのコンテストで、テレビにまだ余裕があり、ドキュメンタリーにも力を入れていくぞ、という意気込みを具現化した企画でした。

その第5回の、ノミネート作品を作れ、というのです。これは中途半端な企画ではだめだと腹をくくりました。選んだのは、高級官僚から「日本」を見てみたいという予てからの願望でした。しかし、伝手があるわけではありません。

亡くなった高級官僚の足跡を辿る

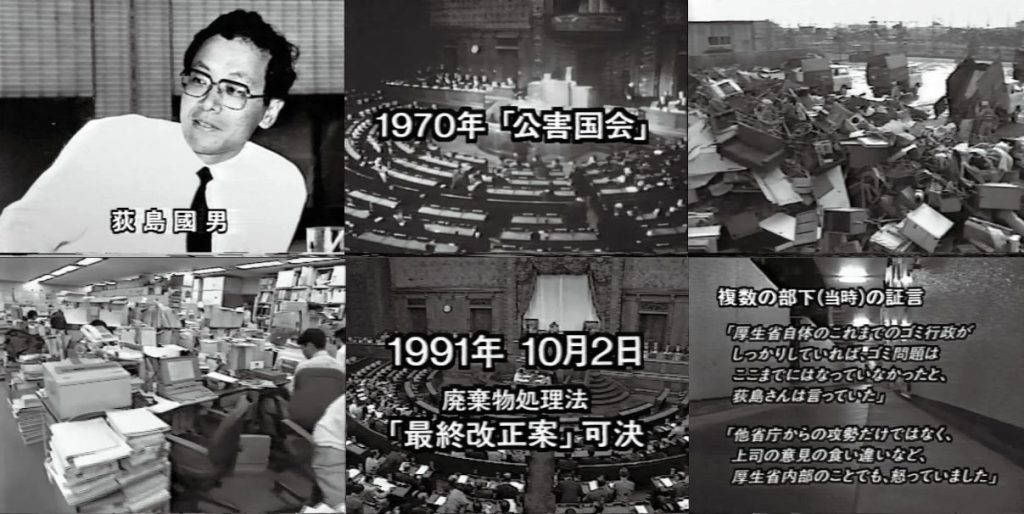

でも、ひとつだけ気になっている新聞記事がありました。私がフジテレビに入社した1992年4月に掲載された、ひとりの高級官僚がガンで亡くなったという記事です。厚生省の課長で「荻島國男」さんと言います。まだ、48歳でした。

課長クラスの高級官僚の死亡記事を見たことがなかったので、「何かある」と直感しました。取材に入ると、その理由がわかりました。後輩たちが月命日に3年たった当時も飲み会を開いて故人を偲んでいました。また、取材した新聞記者からもそのリベラルな思考と人柄で人気のあった人物であることがわかりました。だからこそ、記事になったのでした。

取材すればするほど 魅かれていく人物像

カメラを回す前、取材すればするほど、この人物に魅かれていく自分を感じていました。これは作品では紹介できませんでしたが、こんなエピソードがありました。埼玉県庁に出向時、大きな病院の不祥事があり、潰さざるを得ない事態になったそうです。その時、荻島さんは「従業員には罪はない」として、看護師さんの再就職の世話まで深夜まで残ってしていたと、それを目撃した人に聞きました。証言してくれた人はこう言いました。

「人は誰も見ていない時に何をしているか、でその真価が決まる」と。

彼は喘息で小学校を一年遅れて卒業。体の不調もあったのでしょう、東大にも2年浪人して入った苦労人。入省も26歳でした。

取材時には、亡くなっていたので、お会いできませんでしたが、何十人と話を聞いていくと「亡くなった人は美化される」という傾向を差し引いても、彼は知性に加え「人の哀しみがわかる」人間であったことが、ひしひしと伝わってきました。

まずは福祉関係で頭角を現し、最後に最も厄介な法改正である廃棄物処理法改正の責任者に抜擢されます。何が厄介かというと、廃棄物処理の問題では、必ず企業の責任をどこまで問うかが問題となり、各省庁との折衝に苦労することが見えているというのです。

恥ずかしながら、この取材で初めて知ったのですが、法案は全省庁がOKしなければ、国会には提出できないことを知りました。やはり、この国は「和」の国でした。今は、市民のごみ分別は当たり前ですが、それを明記したのもその法改正の時でした。彼はそれに心血を注ぎ、連日深夜まで働き続けたのです。

産業廃棄物法案から消えた 企業責任の規定、口を閉ざす関係者

当時、産業廃棄物が日本列島各所で大きな問題になっていました。それは生産者が最後まで責任を持たないことから生まれてくる事態でした。

荻島さんが作った1次案では企業責任が明確に規定されていたものが、2次案ではすっぽり抜け落ちていたのです。法案がいわゆる「骨抜き」になるのと、時を同じくして彼は病魔に倒れます。省庁の縄張り意識とか、政治家、産業界との向き合い、など頭ではわかっていましたが、いざ、取材してみると「政・官・財」の「鉄のトライアングル」の固さはまさに鉄以上でした。関係者はほとんど口を閉ざします。

企業の責任を問う核心の部分になると、全くどうなっているのか、ブラックボックスとなって取材が立ち行かなくなります。良くも悪しくも産業優先でやってきた日本の姿です。

あまりに拒絶されるので、悩んだ挙句ロケ帰りに夢遊病者のように四谷から自宅まで2時間以上歩いて帰ったこともありました。

「こんなもの、放送できない」

仕方なく苦肉の策で、荻島さんの人物伝を中心にまとめ、ひとまず上司にプレビューしました。しかし、プロの目はごまかせません。肝心なところが全く描けてないのですから…。

「こんなもの、放送できない」

厳しい一言が飛んできました。その言葉の裏にはこんな思いがこもっているのを痛感しました。

「視聴者に失礼ではないのか」

中途半端なものは出せない。また、苦悩の日々が始まりました。でも、どうしても、荻島さんを描きたい、この日本を描きたい。真剣になればなるほど、プロデューサーや、編集マン、カメラマンなどが、案を出してくれ、助けられました。

そして、最後に私は決断します。「夜討ちしかない」。それは、新聞記者時代にしていたアポなしの自宅取材です。インタビューは取れませんでしたが、取材した内容を実名で画面に文字(スーパー)で表現しました。

取材対象が乗り移ったような感覚

荻島さんは、一般の感覚からかけ離れたバカバカしいとさえ思えるこの官僚の世界に「怒り」さえ感じていたのです。その取材は、自分自身に荻島さんが乗り移っていたような感覚にとらわれていました。こんな感覚は初めてのことでした。

私は、彼が生きていたら、取材の最後にどうしても聞きたいことがありましたが、それはかなうはずもありません。そこで、彼の親友の大学教授にインタビューすることにしました。その教授も同じことを考えていました。

荻島さん亡くなる数日前に国立がんセンターの病室に訪ねたそうです。役人との付き合い方を遺言として聞こうとして。しかし、結局は聞けなかったそうです。教授は彼のそれまでの言動を鑑みて、こう言っただろうと断言します。

「役人の言うことを信用してはならない」

『幻のごみ法案を追う〜ある厚生官僚の遺言〜』と題した番組はグランプリをいただき、全国ネットのプライム時間帯で放送され、瞬間最高世帯視聴率(当時)は16%を超えました。全国で1,500万人以上が見てくれたことになります。この番組を思い出すたび、「志」の一文字が浮かびます。