長年にわたりフジテレビの人気ドキュメンタリー番組を手掛けてきた味谷和哉さん。これからの映像クリエイターに捧げる記録として、テレビ制作23年間の軌跡と想いを語る。

文 味谷和哉

1957年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒業後、読売新聞大阪本社 社会部記者を経て、1992年フジテレビ入社。以来ドキュメンタリー畑一筋で、ディレクター、プロデューサーとして制作に携った作品は500本を超える。2003年〜15年まで『ザ・ノンフィクション』チーフプロデューサー。文教大学非常勤講師。

●主な作品と受賞歴

▶︎ディレクターとして

1993年1月 『なんでやねん西成暴動』

1993年7月 『娘のことを教えて下さい』(FNSドキュメンタリー大賞佳作)

1996年7月 『幻のゴミ法案を追う』(FNSドキュメンタリー大賞グランプリ)(ギャラクシー賞奨励賞)

▶︎プロデューサーとして

2007年6月 『花嫁のれん物語 〜地震に負けるな能登半島〜』(ニューヨークフェスティバル銅賞)

2007年7月 『負けんじゃねぇ 〜神田高校に起こった奇跡〜』(ギャラクシー賞奨励賞)

2010年10月 『ピュアにダンスⅣ〜田中家の7年〜』(USインターナショナル フィルム&ビデオフェスティバル GOLD CAMERA賞(金賞))(国際エミー賞 ノミネート)他、国内外受賞多数

この人がいなければ新聞記者にも テレビマンにもなっていなかった

あなたには、何人の「恩人」と呼べる人がいますか? 誰にでも生きていると自分に影響を与えた「恩人」と呼べる人が何人かはいますよね。

私の場合、少し考えただけでも、時間厳守の大切さを教えてくれた高校の卓球部の先輩、稚拙な作文を卒論として認めてくれた大学のゼミの教授、新聞記者の基本を取材を通して気づかせてくれた検事さん、転職して映像の素人だった私に画角の重要さから説明してくれた先輩プロデューサー、など思い出しただけでも10指に余る人たちが今の自分を形成してくれたのだと感じることができます。

しかし、その「恩人」の中で会ったことがないのに勝手にそう思っている人がひとりだけいます。それが作家の司馬遼太郎さんです。この人がいなかったら、新聞記者になることもなかったですし、その先のテレビマンになることもなかったと、断言できます。

司馬遼太郎の本と出会ったことが 活字の道を目指すきっかけに

まだ、自分自身が何者であるかも、何をとしたいのかも全く分からない大学1年生の頃、英語の授業で教授がこんな話をしました。

「外国語は関係代名詞とかで後ろから前にかかることがよくあります。これを作家の司馬遼太郎さんは『花神』という幕末の作品の中で、適塾の生徒の言葉として“先生、オランダ語というのは角兵衛獅子のようにデングリ返って読むんですね”という一節にしています」

それを聞いた私は「おもしろい表現をする作家さんだな」と軽い気持ちでその『花神』を買って読んだのです。長州藩士大村益次郎の生涯を描いた作品ですが、それまで歴史小説など読んだことがなかったのですが、瞠目しました。さも、その人物が目前にいるように感じたからです。

まさに「活写」という言葉がぴったりでした。それが私の活字人間になるきっかけを作ったのでした。高校時代は「卓球少年」で正月の三が日以外は土日も部活で卓球漬けの生活を送っていました。教科書以外はほとんど本などは読んだことがなかったため、大学では乾いた土に水が浸み込むように読書が新鮮でした。

司馬作品に明け暮れた大学時代

司馬作品に没頭し、授業中でも後ろの席で「竜馬がゆく」などを隠れて読んでいました。1年少しでほとんどの作品を読了してしまいました。特に記憶に残っているのは4年前に岡田准一主演で映画になった『燃えよ剣』の次の一節です。興奮して朝まで眠れなかった覚えがあります。ご存じ新選組副長・土方歳三の物語です。

「男の一生というものは、美しさを作るためのものだ、自分の。そう信じている」

今思うと、19歳の私は自分自身を模索して、美しいと思える生き方をしたいともがいていたのでしょう。青春の面映ゆい記憶です。

ですから、大学時代に何をしたのか、と問われたら、司馬遼太郎にハマってました、というしかないのです。就職で新聞社しか受けなかったのも司馬さんが新聞記者出身だったからで、単に憧れていたのです。

没後10年、『ノンフィクション』で 司馬さんの番組を創ることに

そんな私がテレビマンになって5年目の1996年に司馬さんは72歳で亡くなります。一度、取材したいと企画を考えていただけにとても落胆しました。でもその10年後に企画を作品にします。

『ザ・ノンフィクション』のチーフプロデューサーになって、様々な制作プロダクションの方々と居酒屋で制作論を戦わせました。意気投合した何人かの中に、ドキュメンタリー界の老舗「ドキュメンタリージャパン」の清水哲也プロデューサーがいました。赤坂の焼き鳥屋でよくふたりでダジャレと司馬論を語り合い、気づいたら、朝だったこともたびたびありました。

ふたりで司馬さんの没後10年企画を創ろうと盛り上がったのです。そして実現したのが、司馬さんが亡くなってちょうど10年目の命日である2006年2月12日に放送した『司馬遼太郎からの手紙』です。

教科書用に執筆された司馬作品と それを教材にした先生と児童たち

司馬作品の中で、たった2編だけ小学校の5、6年生の教科書用に書かれた作品があります。「洪庵のたいまつ」と「二十一世紀に生きる君たちへ」です。当時日本はバブル景気に浮かれ財テクや土地ころがしで「金がすべて」とばかり狂騒している時代でした。そこで司馬さんはこれだけは子供たちに言っておきたい、と祈るような気持ちで、出版社からの依頼を受けたのです。

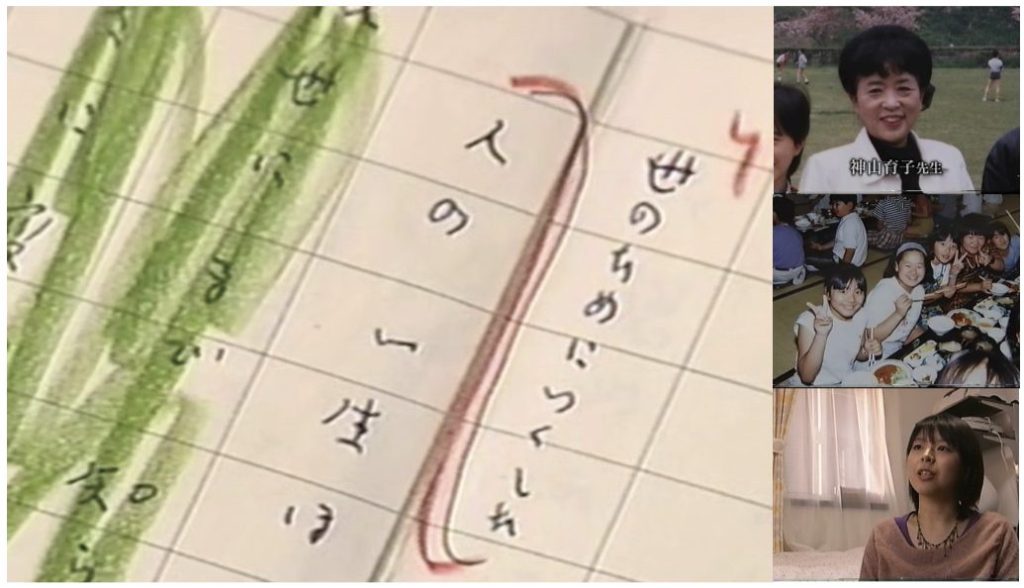

しかし、教科書の世界も甘くはありません。当時、その教科書はどの小学校にも採用されなかったのです。そんな中、東京の西多摩郡瑞穂町の小学校の女性教諭がその文章にいたく感動し、学校とPTAの了解を取り、「課外授業」として4年間にわたり、ふたつの作品を教え続けたという話を、清水プロデューサーがしてくれました。その授業があってからすでに十数年が経っていました。

そこで私は「その時に授業を受けた子供たちは今20代後半になっています。彼らの今にその授業がどう影響しているのかを取材することで教育とは何ぞや、という部分が少しは見えるのではないか?」と提案、清水氏も乗ってくれました。

上がってきた素材を見て感じたことですが、それこそ、それぞれの人生模様がありました。絵本作家を夢見る者、声優を目指す者、人間関係に悩み、今一度その授業を思い出して歩み出そうとする者、中には全く忘れ去っている人もいました。ただ、「人の役に立とうとする人」が目立ったのです。老人ホームで働く女性は「洪庵のたいまつ」の書き出しにある「世のために尽くした人の一生ほど美しいものはない」という言葉がずっと心に残っているそうです。

また、軽い障害を持ちこのクラスに来るまでいじめにもあっていた男性が介護福祉士になっていたのには驚きました。彼は、「二十一世紀を生きる君たちへ」の「人にやさしく、自分に厳しく」という部分が忘れられないといいます。司馬さんの文章と、それを情熱をもって教えた教師の教育の成果が少なからず、あったということでしょう。

たった2%の無私に人は魅かれる

この1時間のドキュメントの最後に私は視聴者にメッセージを送り、ナビゲーター役の俳優・本上まなみさんに読んでもらいました。それは、司馬さんの講演録にあった次の言葉です。西郷隆盛に触れてその流れで語ったものでした。

「人の頭の中は欲望で満たされている。でもその中でたった2%の“無私”があるのか? それに人は魅かれるのだ」と。創作にもその2%が問われているのだと、感じています。

なお、私と司馬論を語り明かした清水プロデューサーは数年前のコロナ禍直前に、突然死されました。お酒が大好きだったからなぁ。まだ、60歳代半ば…。彼も私の「恩人」のひとりです。

●VIDEO SALON 2025年3月号より転載