激動する映像業界。開けきらないコロナ禍の中で映像クリエイターはこれからどう生きていけばいいのでしょうか? 毎回ゲストを迎えて話をしていきますが、初回の今回は3人のホストのみでの事前戦略会議です。

取材日/2022年7月13日 構成・写真/編集部 一柳

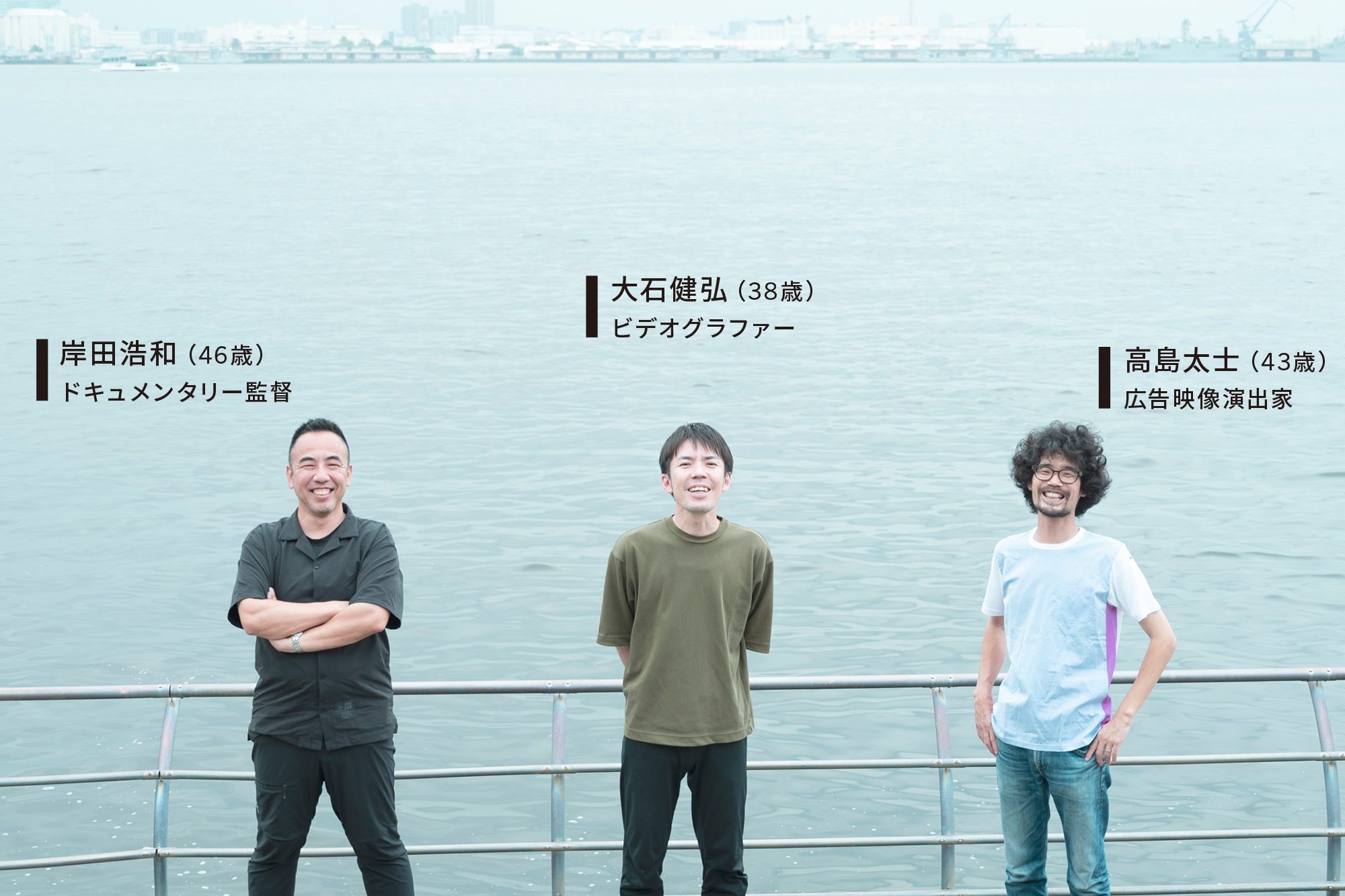

岸田浩和

ドキュメンタリー監督。ヤフーCREATORS/ニュース特集、VICE Japanに作品掲載。「桜田最後の100日」はNYCフード映画際で最優秀短編賞/観客賞を受賞。製作中の長編ドキュメンタリー、ゲームスタートアップの復活劇「リスタートアップ」は8月31日までクラウドファンディングを実施中。

大石健弘

株式会社葵プロモーション(現 AOI Pro.)制作部を退職後、エディターとして独立。YouTubeで公開した友人へのウェディング映像『麻里子の教室』がテレビなどで反響を呼び、ビデオグラファーに。ドキュメンタリーやサプライズを中心に、人の温度感や熱量をストレートに描く広告作品を多く手掛ける。主な監督作に、Amazon日本ストア、Panasonic『こころの密は、変えません。』Google『ママが復職する日』など。

高島太士

広告映像演出家。ソーシャルグッドに特化した映像演出にこだわり、国内はもとより海外広告祭での受賞も多数。長年にわたり培った取材力や表現手法で社会課題解決のヒントを導き、人の心に届くストーリーを多く生み出すことに時間を費やしている。代表作は『 #PrideHair』『ママも一歳、おめでとう。』

コロナ禍時代の不安をどう乗り越えていくのか?

高島 そもそもこの企画をやりたいと思ったのは、僕が一番顕著かもしれないんですが、コロナ禍で生まれた不安感なんです。僕はどちらかという古いタイプの売れてなんぼのクリエイターのスタンスでやってきまして、コロナになっていろんなものがガラっとかわったときに、広告予算の大中小で言うと自分は中の大くらいのところでやってきたのが、中がごそっとなくなって、大と小しかなくなった感じがするんです。

とすると、少し先が不安になるなあと思って。業界ではそれなりに名前も知られていて、ちょっと面倒くさい監督という印象がついていたりするんです。これをどうにか変えたくて、今のつながりじゃない人との関係を作りたいなと思ってて。そういう時にひとりでやっても僕がまとっている印象がある。あの作品を作った人ですよねってなっちゃう。だったらなんか全然違う個性を持っている3人で、ひとりの人を呼んで今の課題感とかを聞けるとめっちゃ学びになるんだろうなと。

大石 僕はAOI Pro.出身で、ナショナルクラアントとのビッグバジェットの世界も経験していたから、そこに対する憧れもあって、AOIを辞めてからも、心のどこかで目指していたんです。ただ、そういうCM作りに心から魅力を感じているかと言われたら、どこか違う自分もいて、20代の間は何が本当にやりたいのかずっと考えていました。

そんな時に、趣味で制作していたブライダル映像が世間で評価され始め、自分はドキュメンタリーに特化したほうが勝負できることに気づいたんです。それが約8年前。そしてコロナになって、誰かとたわいもない会話をするとか、ワイワイ話しながら一緒にものづくりをする機会が途端に減りました。

もうすぐ40歳に近づくんですが、ビデオグラファーというのは新しい職業なので未来像は誰もまだ分からず、この後どうなるんだろうと見えない不安は増えました。そんなことを自分ひとりだけでは絶対考えられないから、もっとラフに気軽に考えていきたいなと思ってたんです。

みんなどういう展望とか目標があって、どういう風に生きようとしているのか、まさに生存戦略。そういうことをたくさん聞きたいですね。

岸田 僕は36歳まで会社員でした。圧倒的にスタートが遅くて、誰に聞いても年齢的に無理じゃないかと言われたんです。会社の仕事を通して見える景色が変わらないことにストレスを感じ、そこから逃げ出したい衝動があったんです。

年齢的には崖っぷちで、映像やライターの仕事を模索したんですけれど、未経験で30代後半という経歴はどこも迎え入れてくれなかった。ドキュメンタリー作家や、ルポライターに憧れる思いを頼りに、出版社や制作会社の仕事はないかと探したんですが、なかなか難しかった。

それで、仕方なくワークショップに参加してポートフォリオを作ったり、映画祭に出品しながらフリーランスで仕事をはじめて、キャリアをスタートさせました。

最初は、ニュースメディア向けのドキュメンタリー取材をやりたいんですけど、なかなか仕事にたどりつけない。一方、広告向けのドキュメンタリー映像という市場があると気づき、こちらは入り口が見えてきた。同じ「ドキュメンタリー」というジャンルと捉えて、目指す業界をひとつに絞らず、両方の業界の仕事に携わるようになりました。

そのうちニュースメディアに行くと、この人は広告の作法を知ってると言われるし、広告のほうに行くと、この人はニュースの取材手法が分かると重宝がられた。経験年数は少ないけど、ふたつの業界を行き来するなかで、すこし人と違うキャリアを積み、なんとか業界の隅っこに小さな居場所を作ってきました。

▲岸田浩和さん

お手本がない時代、みんなどうしていく?

岸田 このやり方が、ずっと続けられるわけではないと考えています。10年前はまだ勢いのあったテレビ業界も様変わりしてきたし、広告業界の変化もめまぐるしい。どの業界も、まったく先が読めないという話が溢れている。

僕自身も、生き残るにはやり方を変える必要があるが、まだ作戦は決まっていない。先輩にも若手にも同時に話を聞いて、最終的に自分の戦い方を見つけるしかないと思っています。

大石 どの業界もモデルケースがないとか、将来が見えないという時代に、みんなどういう気持ちで働いてるのかなという感じですよね。それって30代後半になったらもう絶対考えざるを得ない、どんな人でも水面下では持っているテーマだと思うんです。

多くの人はコロナによって少し時間が止まって、余白ができて、働き方や働く内容を考えざるを得なくなった。ここからだんだんコロナが明けてきて、行動の変化を起こせるし、起こすなら今が一番いいんじゃないかな。

不安の中身は人それぞれ違う

高島 最近よく20代のクリエイターと話をするんだけど、彼らからすると、今が当たり前だから、特に不安はないと言うんですよね。なぜこの状況で不安を感じず生きられるのか知りたい。

大石 僕も20代のとき不安はなかったですよ。 「ディレクターになりたいけどなれないかも」という焦りはあったんですけど、そもそもディレクターになっていないから、不安すら起きない。つまり目標まである程度近づかないと生存戦略を感じるところまで行かない。多分ここの3人は一応仕事はまっとうしている前提があるから、次のステージが見えてくる。だから余計に考えざるをえない。

高島 おれ不安やなあ。

岸田 その不安というのは、代表作ができたことで広告業界で地位を得た半面、転落する可能性もあるといった不安ですか?

高島 そうそう、だから戦力外通告みたいなものなんですよね。僕はいまカンヌの結果が気になって仕方がない。今日SOCIAL AND INFLUENCE部門の賞の発表があるけどこれに通らなかったら、来年カクンと仕事が減るということは分かってるんで(ちなみに無事に賞をとりました/編集部注)。

だから、こういうクリエイターは増えてほしくない。一方でここまでで得てきた強さ、研ぎ澄まされた能力というのを、もう少し万能型ではない人に提供したい。

大石 同じ広告業界ですけど、その切実さはまったく未知ですね。賞はとれたらラッキーくらいな感じなので。

岸田 大石さんが賢いなと思ったのが、ひとついい作品を出すと、どんどん上の仕事が来るけど、急に露出が増え始めると上がり切った印象がついて、あとは落ちるしかない。先頭集団の後ろにいる二番手グループで走り続けたほうがいいみたいなこと言ってませんでした?

大石 それはロジック的にそうかもしれないんですけど、本音としては、僕にはその絶対超えられない人っていうのをもう感じているからですね。身近にいる大野大樹くんだったり、柘植泰人さんだったり。お会いしたことはありませんが僕の一番好きな九州新幹線のCMを演出した田中嗣久さんもそうです。この人たちは越えられないと肌で感じてるから。

でもその人たちがいるおかげで常に学べるんですよ。ただ、自分らしいものづくりというのは絶対あるから、彼らとは作品のベクトルが違うはず。常に学び続けるけど、違うベクトルで僕は認めてもらいたいし、彼らの現場にも呼んでもらいたいという思いでやっている。それが今まさにそういう立場でいられてるから、常に謙虚でもいられるし、ありがたい環境にいると思います。

岸田 僕は憧れの人というわけじゃないんですけど、最初に目指したポジションは明確にあったんですよ。 2017、2018年くらい海外取材に行った時によくvice.comやアルジャジーラで仕事をしているディレクターに会った。

1シリーズの製作費で500〜1000万円くらいで、年間5、6本を2、3人のチームでやっていると言う。じゃあこの人たちがやってる仕事に辿り着けばドキュメンタリーで食えるようになると理解し、ロールモデルにしたんです。

ところが2018年後半から2019年ぐらいにデジタルメディアのバブルがはじけてそうした市場が霧散した。目指していたゴール地点がなくなったんです。現状は、自分が掲げた企画にお金をだしてもらうしかない。でも、今後はNetflixでドキュメンタリーの仕事をする作家が日本からも出てくるかもしれません。いまは過渡期です。

高島 ぼくは目指す存在とかなくて、常にトップじゃないとダメだと思い込んじゃっていて。

大石 それはしんどくないですか、いつから?

高島 パンパースのせい(注1)。そのパンパースがあったからそういうことやれる人ですよねって。でももう8年経ちますよ。いまだに言われる。これで結果を出し続ければ本当にその道の巨匠になれると思っているので、もう少しこの路線でやろうと思ってます。

だから、追い求めている人はいないですよ、好きなクリエイターとかなら言えるけど。僕は自分の作風の延長戦上で自分より上手くやれている人はいないと思っているから、自分の作品を好きだって思ってくれている方々に何か伝えたいとは思っている。

大石 これだけタイプが違うのに、我々がホストになって生存戦略会議をしたがっているというのもある意味すごい。

注1:パンパースのCM、『ママも一歳、おめでとう』のこと。詳しくは6月号「ストーリーテリング特集」のp.24〜を参照。

▲大石健弘さん

本当になりたかった自分とは?憧れの処理の方法

大石 さっき自分でも嘘言っちゃったなあと思ったんですけど、メジャーになりたくないというわけではないんです。メジャーでは闘えないと思っちゃって、自分の道があったから今そこにいるというだけで。今でも『スター・ウォーズ』の新作を映画館で見たらエンドロールで日本人の名前を探してしまう自分がいます。

高島・岸田 わかるわかる

大石 もし若い頃に思い切ってロスとかに行ってたら、今頃『スター・ウォーズ』のスタッフになれていたのか、でもまだ38歳だったらチャンスはあるのか…そういうことをつい考えてしまう。無意識に出てきてしまうんです。そこらへんの気持ちの処理の仕方が分からないんですよね。もし死ぬ時にそんな後悔があったらやだな、みたいな気持ちがあります。自分で話しながら気がついたけど、意外にそっちのほうが、心のわだかまりになっているかもしれません。

プロデューサー的な顔を持つこと

高島 僕は、ジョージ・ルーカスになれると思ってやってるんですよ。

大石 え、それはどういう意味ですか? それはある世界におけるジョージ・ルーカス的な立場になれると。

高島 そうそう、そういうこと。ジョージ・ルーカスは自分が作りたい世界を作って、そこに才能ある人を集めたからああなったわけじゃないですか? トム・クルーズも役者だったのにプロデューサーになって、今があるわけですよね。クリエイターとは別にプロデューサーとしての顔をつくる。僕はある意味営業マン的なところもあるから。岸田さんも勝手にそれをやってるところはあるよね。大石さんは純粋にストイックにクリエイターなんだと思う。

ここにいる3人ってそれぞれスタンスが違うんだけど、今の20代ってこの3人の要素を自然と持ち合わせている人が多いと思うんですよ。だから、そんなにストイックにクリエイティブしてないし、営業なんてセンスで勝手に僕よりもっと上手にできるし、岸田さんのような社会との向き合い方みたいなものを持っていて距離感が絶妙のような気がする。ただ、若い人も10年後は時代が変わってくるわけですから、今やれていてもどういう風に10年後を目指してんのか聞きたいなと思う。

未来を考えるには自分の憧れを紐解くこと

大石 僕は自分ごととして聞きたいなと思ったのは、やっぱりその憧れの処理の仕方というか、憧れとの向き合い方。この業界を目指すってことは絶対何か原体験だったり憧れだったり、そういうのがあることが前提だとしたら、実際はそこまでの立場になってない人のほうがほとんど。そういうなかで将来をどう考えているのか。

高島 僕は映像に対しての愛情というか憧れというか、まったくないんですね。家は飲食業だったんです。昨日もある店で料理を作って提供したんですけど、僕料理つくるのが好きで、それはおいしいという顔がリアルに目の前でみられるから。

今映像やっている理由は、飲食店で働いていたときに趣味でVJやっていて、映像会社の社長からうちの会社にこないかと言われて就職しただけなんですよ。映像をやってきて「めっちゃ感動しました」と面と向かって言われて、それと同じことを体験した。だから料理と同じなんです。本当に映像が好きで、向き合っているかというとそれはなくて。

岸田 高島さんは料理にしても映像にしても、提供したお客さんのことを見てますね。

高島 見てますね。

岸田 僕は撮影する体験自体に重きが置かれている。その撮影体験が面白いものであったり、他になかったものであると、体験したことを話すことによって皆が面白がってくれてるっていうところに2回目の価値が生まれる。

大石 たしかに、それを価値にしていますよね。

高島 大石さんは取材対象者のことをすごく考えるでしょ。僕はクライアント企業と視聴者のことをめっちゃ考えるから。目の前の人を一番優先すのは大石さんで、岸田さんはどちからといういい意味で自分の気持ちに忠実というか。

岸田 大石さんは取材対象を幸せにしたいってのがある。僕は取材対象者のチャレンジや試行錯誤に並走したいんです。カメラを回しながら、時には、取材対象者の悩みを聞いたり励ましたりしながら、一緒に苦楽をともにする感覚です。当事者ではないけれど、部外者でもない距離感です。その並走した時間の積み重ねの結果として作品も出てくる。ドキュメンタリー作家として賛否はあると思いますが、それが僕のスタイルですね。

▲高島太士さん

この連載でやりたいこと、伝えたいこと

岸田 今、大学や専門学校で教えているんです。Tipsみたいな内容は、学生自身が自分でSNSから先取りしていることが多くて、実は既に知っていることがままある。でも僕の取材体験を話すと、彼らなりに面白がって耳を傾けてくれる。学校での僕の価値は、知識を教えるよりも新しい体験を続けてそれを語ることだと気づきました。そして、考えを押しつけない限り老害にはならないと感じています。

高島 確かに確かに。

大石 そういう循環は大事だと思っていて、やりたいことが単独で存在しているのではなく、繋がって連携したサイクルであることが大事な生き方なのかなと。ある部分でお金になっていなくてもこちらで成り立っていればサイクルは成立するわけだし。でも奥底にはスター・ウォーズの原体験とか憧れというのがあって、ふとしたときに一気に登ってきてマイナスの感情が生じてしまうんですよ。自分はこれをなんとかしたいんだということを、今回話しながら気がつきました。

高島 僕は生まれた家が400年続いた旅館だったんです。両親は6歳の頃に離婚していて母が追い出されている。18歳の時に旅館に2億の借金があって市に売ったんですよ。父親は21代目で手放してしまったわけだから不幸ですよね。

だから、僕は歴史というか残るものを作りたい。映像作品でもそうだし、学校を作りたいというのも形あるものを作りたいという気持ちの現れかもしれない。そこで育ったことで、家族じゃなくて中居さんや板前さんなど毎日コミュニケーションするふしぎなコミュニティが存在していたのですが、これが今やっているコミュニティ運営につながっているんです。

僕の会社はファーストアパートメントと言いますが、今のマンションじゃなくて隣の声が聞こえたりとかおはようと声をかけあう関係で、ファーストをつけると、アメリカで実家から出て大学でひとり暮らし始めるという煌びやかな始まりみたいな意味がある。コロナが始まった時に、もうひとつ自分の顔を作ろうと思って組織を作ることを始めました。

そういうことが若い人たちは自然にできている。VGTのイベント(注2)なんかでも30代の人たちは多かったけど、ふたつの顔を持てている人は少ないから、できれば作ってほしいなと思うし、こういう情報を提供したらその人たちは変わるだろうなっていう計算がある。

注2:6月に開催されたVook主催のVideographers Tokyoのイベント。

岸田 だから生存戦略という話をしながら実はこれ未来の話なんですよね。

大石 そのときに生い立ちとかバックグランドに気がついて、そこに紐づいていたほうが強い意志が生まれる気がする。それは自分でしかわからないから、自分で内省していかないと。その作業は必要で、対話のなかできっかけをもらって持ち帰ればいい。

岸田 僕の出身は京都で母子家庭に生まれたんです。母親は生粋の京都人じゃなく、20代で田舎から出てきた人でした。母は“まだ京都に慣れていないから”という理由で、町内の寄り合いに呼ばれず、随所に疎外感を感じてよく泣いてたんですよね。僕自身も近所では、母子家庭のひ弱な少年のレッテルで見られていた。

僕がインディペンデントとかマイノリティを取材対象にするのは、自分の母が地域社会のなかでマイノリティだったことと、人と違うことを苦労して価値に変化させて生きてきたことに関係がある。探検番組やベトナム戦争の映画に傾倒したのも、ひ弱な印象を拭い去ろうと探検家や戦場カメラマンに憧れをいだいたからで。

大石 自分らしさを知るところからものづくりが始まるというのはまさにこういうことじゃないですか。自分のルーツがいまの自分の好きなことに繋がってるわけで、そこに気づけているかどうかで未来への推進力が全然変わりますよね。

岸田 僕は、最初自分の欲求に気づかなかったんですよ。会社員を10年続けて目が死んでいたときに友達が足かせを外してくれた。その反動で飛び出すことができた。新卒で業界に入っていたら、こんな動きはできなかったと思う。

大石 それを気がつくことから映像作りも始まるし、きっとその先に自分のありたい姿というか、生存戦略会議のひとつの解みたいなものが見えるんじゃないですか?

岸田 根源的な欲求を知ることによって、やらなくていいことが明確になる。そうすると進む方法がはっきり見えてくる気がするんですよね。

大石 さっきの岸田さんの話とか高島さんの話を聞いたら、なんか泣けてきた。ルーツをもとに生きてる人って力強いし、訴える力があって心に届きますね。

岸田 だれもがそこに辿り着けるわけじゃないと思う。僕も高島さんの問いがあって、気づくことができたんで。

高島 来月からはゲストを交えていろいろな話をしていきましょう。

●VIDEO SALON2022年9月号より転載