文・作例 ナカドウガ

TV番組のオンラインエディターを経て、日本で唯一のテロップ漫談家を自称しながら、テロップについてのノウハウを発信している。

これまで基準らしい基準がなかったテロップにまつわるアレコレ。この連載ではそうしたあいまいだったテロップにナカドウガ基準を設けます。今回は文字の大きさと文字数について。

テロップの大きさと最大文字数には、明確な定義がありません。そもそもフォントごとに大きさが違いますし、表現したいものもその都度バラバラです。さらにその映像のジャンルや合わせる背景によって最適解は違います。つまり、様々な要因によって落としどころは変わるということ。機械的に数値だけでジャッジしてしまうのは大変危険です。単純な数値だけを根拠にしてしまうと、いざという時に応用が効かなくなり、画一的なテロップしか作れなくなってしまいます。まずはこの連載を通して自分の基準を持てるようにしていきましょう。

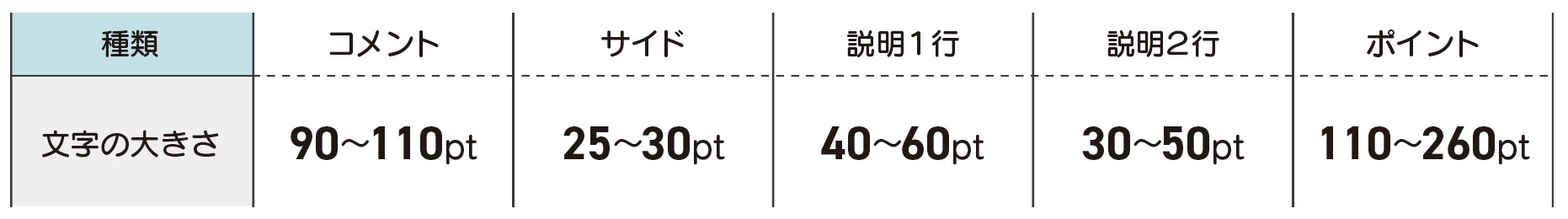

ここで注目したいのは、種類ごとに明確に差をつけていること。テロップにはメリハリが必要ですから、大きさに差をつけることを意識してみましょう。

たとえば単発で短い時間(5秒〜6秒程度)表示されるイメージテロップは大きめに作り、逆に長時間表示されるサイドテロップは小さくなる傾向があります。いちばん多用されるであろうコメントテロップは、その中間の数値を設定するとよいでしょう。

説明テロップは文字数が長くなることを想定して決める

どうしても長文になりがちな説明テロップは画面全体の7分の1程度に収まるのが理想です。視認性をしっかり残しつつ、背景の映像を隠しすぎない大きさです。ここでの考え方の肝になるのは、1行あたりの長さです。長くなってしまってもしっかり収まるように、ゆとりをもって最大文字数を決めましょう。

まずは画像Aのように1行30文字程度を想定して作りました。この時点では収まりも良く、特に違和感はありません。しかし、さらに長文の説明テロップが出てきた場合どうなるでしょうか。画面全体の7分の1に収めるには、画像Bのように極端な長体をかけないと収まりません。この見た目では非常に読みにくく、説明テロップとして成立していません。こうした問題を防ぐために、ある程度文字数が長くなる想定で考えておく必要があるのです。

大きさの最適解は映像のジャンルによって変わる

さらに映像のジャンルによっても最適解はガラッと変わります。にぎやかなバラエティ系コンテンツではテロップは大きくなる傾向がありますが、真面目な報道番組や映像をじっくり見せるコンテンツではテロップに過度な主張を持たせることはないでしょう。ここではコメントとイメージテロップを例に基準を決めていきます。

バラエティ系にはテロップに存在感を持たせる90〜110pt程度が良いでしょう(画像C参照)。これ以上小さくなると、その他のテロップをさらに小さくする必要があり、全体的な存在感が失われてしまいます。一方、ドキュメンタリ系では映像の邪魔をしないように50〜70pt程度と控えめに設定しました(画像D参照)。このような映像そのものをしっかり見せる映像ジャンルの場合は、ぜひ悪目立ちしない大きさに留めてください。これと同じ発想でポイントテロップはそれぞれバラエティ系110〜260pt、ドキュメンタリ系では90〜130ptとしています。

自分なりの基準を作って自信の持てるテロップを作ろう!

最大文字数にもしっかりとした基準はありません。そもそも登場する固有名詞によって文字数は大きく変わります。最大文字数に基準を作るのはナンセンスかもしれませんが、より所になる数値は欲しいのが本音だと思います。これまでの経験を踏まえたナカドウガ基準として、暫定の数値を以下に示します。

人が1秒間に認識できる文字数から最適解をひも解く

なにか信頼できる根拠はないのでしょうか。実は人が2秒の間で認識できる最大文字数は7文字だという研究結果があります。これはひとつの基準として考えてもいいかもしれません。たとえば45文字のテロップを5秒間表示させるとします。はたして見やすいテロップになるのでしょうか。下の画像を例に考えてみましょう。

どうしても収まらない場合は…

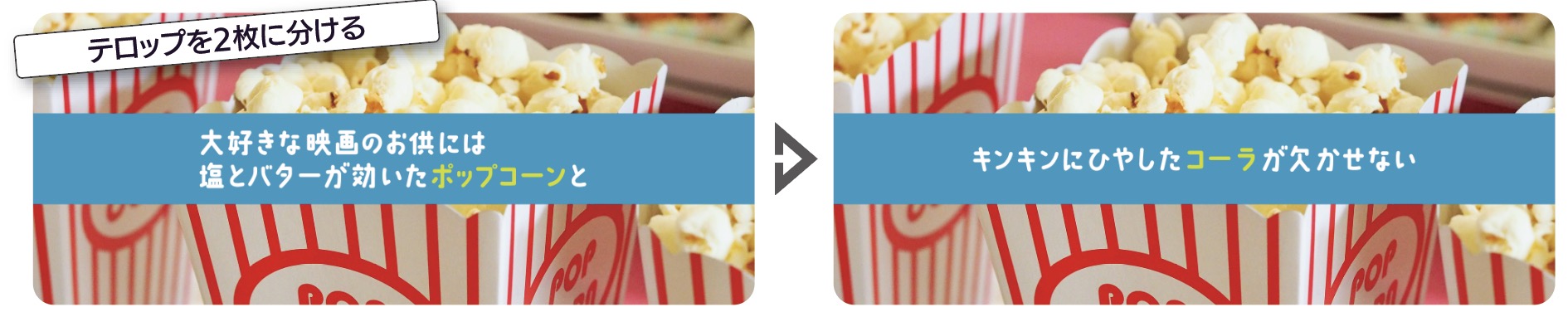

そうは言っても、この設定した文字数をどうしても超えそうな場合が必ず出てきます。その場合は説明が過剰になってしまっている証拠だと言えます。無理に1枚のテロップに収めようとせず、2枚に分けて文章量を抑える選択肢もありますし、文章ではなく表や図解にするなど別の案を考えてみてください。

直感的に分かりやすいテロップにするには文字数は控えめに!

今回のまとめ

話は変わりますが、テロップを作っていると、文字が文字として感じられなくなる「ゲシュタルト崩壊」がよく起こります。これは文字の大きさと文字数にも関係しているようで、大きく短い文章のテロップでよく起こっている気がします。「だから何やねん」という話ですが。

●VIDEO SALON 2023年4月号より転載