レポート◉染瀬直人

写真家、映像作家。日本大学芸術学部写真学科卒。360度作品やシネマグラフ、タイムラプス、ギガピクセルイメージ作品を発表。VR未来塾を主宰し、360度動画の制作ワークショップなどを開催。Kolor GoPro社認定エキスパート・Autopano Video Pro公認トレーナー。YouTube Space Tokyo インストラクター。

VRカメラやヘッドマウントディスプレイ等の実践的な使い方を解説する連載。初回となる今回は、4月にアメリカ・ラスベガスで開催された放送機器展、NAB Show2018のVR関連の展示から見る、最近のVR映像制作のトレンドについて紹介していく。

VRカメラは競争を経て淘汰が進んだ

今月から連載の装いを新たにVR動画の制作フローを実践的に解説していく。初回は、先日ラスベガスで開催された世界有数の放送機器展NAB SHOWの展示と共に、VR動画制作の現状を解説していく。

VR関連ブースの多くは会場であるラスベガス・コンベンションセンターのノース・ホールに集まる。このエリアの正式名称は、“IMMERSIVE STORYTELLING PAVILION”。つまり「没入感を持った物語づくり」がテーマ。ちなみに、昨年は“VR/AR PAVILION”、一昨年は“VR PAVILION”と、名づけられていた。

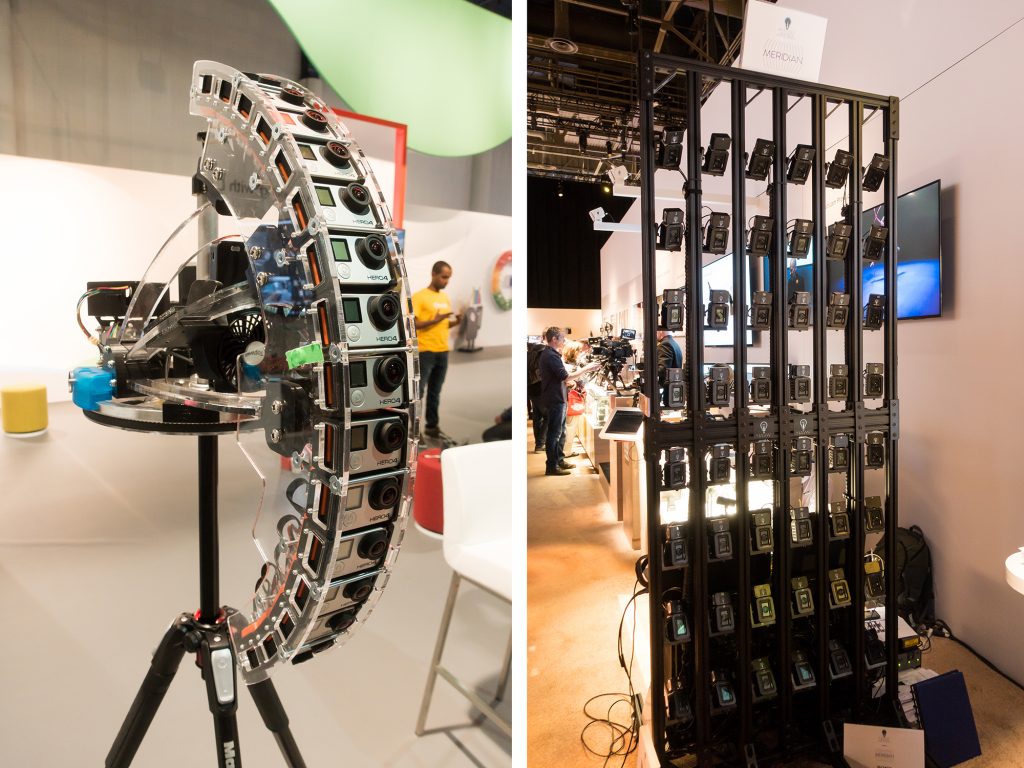

今年は昨年までのバブル的な盛り上がりからメーカー間の競争を経て、淘汰が進んだ印象だ。その分、ハード・ソフト共に進歩が見られる。昨年に引き続き、今年も一体型VRカメラでは、中国・深圳を中心とするスタートアップのベンチャー企業の躍進が目立った。

以前まで、私が360度VR動画の最新トレンドとして挙げていた「3D」、「空間音声」、「ライブ配信」などの機能は、今や当然のように実装しているVRカメラも多い。

VR制作を行う上で意識しておきたいキーワード

今後の実写VRの進化で注目したいのが「デプス(深度)マップ」だ。これは被写界深度の情報を白から黒の階調で表したもの。白が近点、黒が遠点を表している。

検出した深度情報を利用した技術に「6DoF」がある。これは上下、左右、前後とそれぞれの回転の6方向に動けるという意味で、今回グーグルやソニーに展示された複数のカメラを持つ「ライトフィールド」システムで撮影すると、視聴者はアングルを動かして複数の視点から被写体を見られる。その他、デプスマップを利用した機能として、撮影後に合焦位置を変更できる「ReFocus」も注目されている。さらにはVRカメラで撮影した写真を元に生成する3Dモデリングなど、より高度な技術が実現している。これらは技術的には動画にも実装可能だが、情報量が膨大になるため静止画での実装例が多い。

VR180規格のカメラの展示も目立つ

またGoogleが昨年提唱したVR撮影フォーマット「VR180」に対応した専用VRカメラが発売されはじめた。これは前方180度の視界のみを撮影・再生する3DVR動画規格。音楽ライブやアダルトコンテンツなど必ずしも全方位を見せる必要のないコンテンツも世の中には存在する。こうした需要に応える目的で登場した規格だ。

RODEも空間音声用のマイクを開発中

VR対応の編集ソフトが当たり前になりつつある

ソフトウェアでは、画像処理技術のオプティカルフローを用いたステッチを実装し、レンダリング時間も早いスペインのSGO社のMistika VRのブースが目立っていたし、Mocha VRやCanvas360などのプラグインでは、3D・VRのフッテージをサポートした。またDavinci Resolve 15にFusionが統合され、そこにVRに対応したエフェクトが搭載されている。予てから対応しているAdobe CCに加え、Final Cut Pro XもVR機能をサポートしたことなど、360度VR動画のポスプロ(ステッチ・編集)も、もはや特殊なことではなくなってきている。

●この記事は2018年6月号より転載