統合失調症の症状が現れた姉、そして精神科の受診から姉を長年遠ざけ続ける父と母──。弟の視点からわだかまりを抱えながら家族のことを描いた映画『どうすればよかったか?』は公開直後から話題になり、ドキュメンタリーとしては異例のロングランヒットを記録している。監督の藤野知明さんにインタビューを敢行し、本作にまつわる5つの“なぜ”を聞いた。

取材・文●山崎ヒロト

※本記事は映画の結末に触れています。鑑賞前の方はご注意ください。

監督・撮影・編集

藤野知明 Tomoaki Fujino

1966年、北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部を7年かけて卒業。横浜で住宅メーカーに営業として2年勤務したのち、1995年、日本映画学校映像科録音コースに入学。卒業後は、近代映画協会でADとして勤務したのち、CGやTVアニメの制作会社、PS2用ソフトの開発会社に勤務しながら、映像制作を続ける。2012年、家族の介護のため札幌に戻り、2013年に淺野由美子と動画工房ぞうしまを設立。主にマイノリティに対する人権侵害をテーマとして映像制作を行なっている。

映画『どうすればよかったか?』

概要

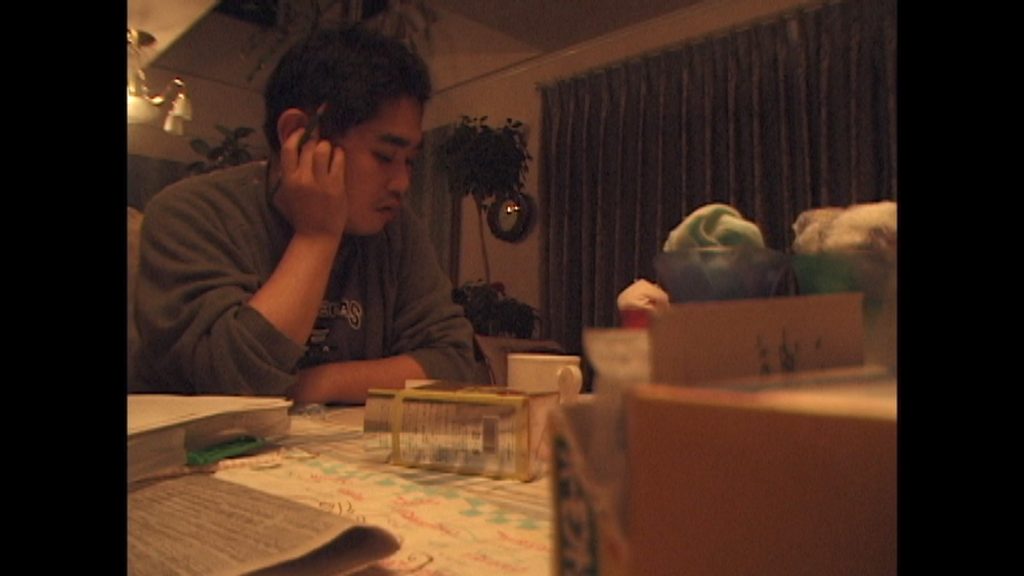

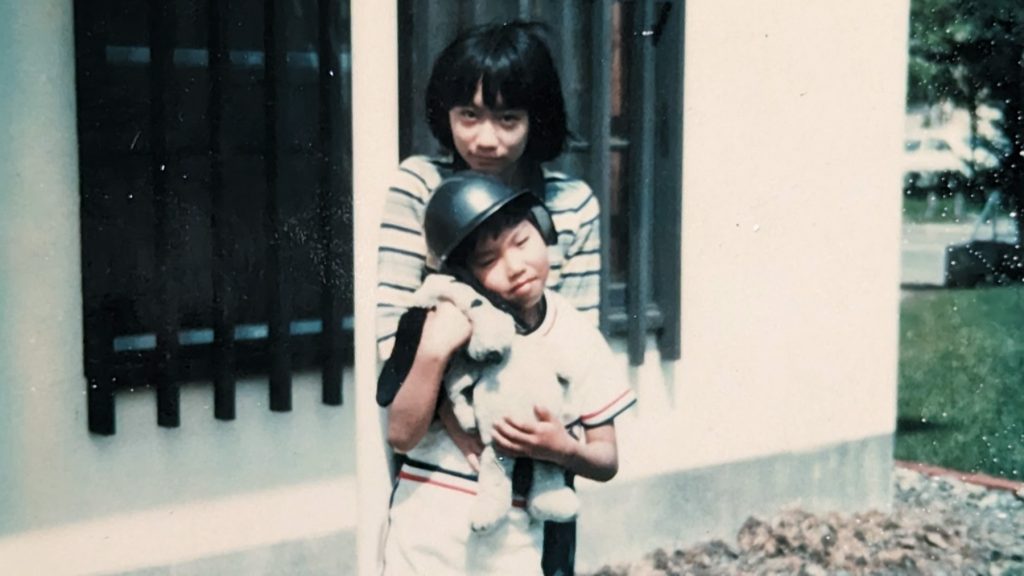

医師で研究者でもある両親の影響から医学部に進学した姉は、ある日突然、事実とは思えないことを叫び出す。統合失調症が疑われたが、社会から隔たれた家の中に閉じ込められた姉の状況はますます悪化。姉が発症したと思われる日から18年後、映像制作を学び、映像の仕事に就いていた藤野監督は帰省ごとに家族の姿をカメラに収め始める。

監督・撮影・編集:藤野知明

制作・撮影・編集:淺野由美子

編集協力:秦 岳志

整音:川上拓也

製作:動画工房ぞうしま

配給:東風

©2024動画工房ぞうしま

なぜ本作はヒットしたのか?

── 映画公開からしばらく経ちました。異例とも言えるヒットを記録していますが、この状況を正直どう感じていますか?

僕は映像を作る側の人間なので、なぜヒットしたのかはよく分からないです。作っている最中は、劇場公開まで行けたらいいな、という想いでした。過去に作った3本のドキュメンタリーは配給がつきませんでしたし、今回もそうなるんだろうな…と。ただ、山形国際ドキュメンタリー映画祭(以下、山形)に出して、その前年には山形ドキュメンタリー道場4(以下、道場)というワークショップに呼ばれていたので、前作までよりはちゃんと観てくれるんじゃないかな、とは思いましたけど。

── 映画祭での上映時、客席がガラガラかもしれないという恐怖があったみたいですね。

そうですね。でも一般の劇場公開が始まると、すぐに満席…正直、驚いています。客観的に分析するなら、この作品はドキュメンタリー映画やTVの特集枠では、あまりやっていない内容だと思っています。というのは、TVで取り上げる場合、被写体は基本的に治療がある程度進んでいて、話ができるという状況の人が多いと思うんですよね。その状況になる前、しかもモザイクも一切かけていない、というのが本作です。冒頭以外はナレーションも音楽もない。いろいろと問題を探そうと思えばいくらでもあるわけで、お客さんに受け入れてもらえないのではないかなと考えていました。

── ここまでの動員は藤野さんの中でも意外だった、と。

きっと身近に感じたんでしょうね。統合失調症は生涯発症率およそ1%だから、日本には100万人ぐらいいておかしくないわけです。サイン会に来られるお客さんの中にも自分が統合失調症です、家族が統合失調症ですという人が体感として3割ぐらい。あと2割ぐらいは医療関係の方で、やっぱりそこがコアなんですよね。それ以外の方は、この統合失調症をめぐる状況を知りたいってことなのかな、と。記事や書籍などである程度は言葉でも知れるんでしょうけど、言葉とはまた違う、映像の生の感じがあったということかもしれません。

なぜ映像制作を始めたのか?

── なぜ家族を映像として記録したのか。それは藤野さんが映像の仕事をしていたという部分も大きいと思います。

それはありますね。高校時代から『ブレードランナー』や『風の谷のナウシカ』など、普通に映画を観ていました。それから大学に入って、レンタルビデオ屋にも結構マニアックな作品が出始めた頃だったので、かなりの本数を観ました。

── 就職後になぜ日本映画学校に入ろうと思ったんですか?

大学卒業後は建築会社に営業職として入るんですけど、じつはその前にアニメーターとしてジブリやテレコム・アニメーションなどのアニメの会社を受けたんですよ。でも全然ダメで、すべて落ちました。時間切れになったので一般の会社に就職した、という流れです。ある日、たまたま営業している最中に日本映画学校の前を通ったことがあって、映像を作りたいという気持ちを捨てきれなかったのか、スーツ姿でセールス鞄を持ったまま願書をもらいに行ったんです。

── 演出のコースではなくて録音を専攻したんですよね。

みんな監督になりたいので演出は人気ですが、録音だったらドキュメンタリーも実写もアニメも、すべてに応用できるんですよね。音をやっておいたら後々どの方向にもいける、それで録音を選びました。しかも、録音コースにはシナリオを書いたりする人はあまりいないので、逆に自分の作品を撮れるんじゃないかとかいろいろ考えて…。僕は社会人を経ていて、高卒の同期よりは10年ぐらいは遅れているから、だいぶ知恵がついていたのかもしれません。

──『どうすればよかったか?』の映像を撮り始めたのは日本映画学校を卒業した後ですね。

卒業したのが1998年なので、それから3年後くらいです。卒業後、近代映画協会という新藤兼人監督の事務所で、TV番組やVPのADをやっていたんですけど、10カ月でクビになりました。徹夜ができないんですよね、僕は(笑)。周りには寝ないでも働ける人がいっぱいいて…。それからはアニメの仕事をしたり、ゲームの仕事をしたり、本当に食べるために映像業界で働いていました。

なぜ家族を撮影して作品にしたのか?

──2001年に家族を撮り始めたのはなぜですか?

映像業界で働いていると忙しくて、なかなか実家に帰れないんですよ。だから3年ぐらいあっという間に経っちゃって。姉が統合失調症を発症したと思われる頃から時間が経っていましたが、気づいたら何もやっていなかったんです。それで2001年から撮り始めることにしました。あくまで記録として、です。ドキュメンタリー作品にしようなんてことはまったく頭にありませんでした。撮った映像はいずれ精神科医が見つかったらその人に見せるためのものとして、とにかく記録に残さなきゃいけない、と。本編を観てもらえれば分かると思いますが、ドキュメンタリーの撮り方はしてないです。シーンがぶつ切りになっているのはそのせいです。

── 映像をまとめようとしたタイミングはいつでしたか?

もしかしたら人に観てもらえるんじゃないかと思い始めたのは、姉が入院・退院した後、少し良くなってから。姉の状態が良くなっていないとただ辛いだけ、僕には作品にする方法が思いつかなかったんです。撮っている間は、病院も医師も見つからない、誰も見ないし、僕も見ないかもしれない…と、意味のないことをしているという感覚がありました。本作のシナリオのようなものを書こうとしたこともありました。ただ、書き始めることはできるけど、終わらせられない。やはり姉が病院に行くまでの状況は、僕には本当に暗いトンネルにしか思えなかったので、終われなかったんです。

── 編集を始めたのはいつ頃でしたか?

姉が亡くなってからです。2021年の5月に姉が亡くなって、道場が2022年の2月。道場に持っていたのは30分ぐらいの粗編までもいかない映像のブロックです。道場の概要には何か大事なものが映っていると思ったら持ってきていいと書いてあるように僕には読めたので。そこでメンターとして参加されていた編集の秦(岳志)さんをはじめ、みんな映像に食いついてくれるというか、何かを感じて言葉にしてくれる人たちがいて、「こんなに届くのか!」と思いました。自分でも気づかなかった意見もいただいて、映像としてまだやりようがあるのかなと思って編集を始めた感じですね。

なぜ公開することしたのか?

── 翌年の山形出品に向けて、ということですね。

道場の手ごたえから、先行して進めていた作品を一度ストップして先にこっちをやろうと思いました。その時点で姉と母は亡くなっていましたが、父は健在でした。ただ、父が亡くなるのを待つ必要はないと思ったんです。僕の中で父は守らなきゃいけない人ではないという認識だったので。

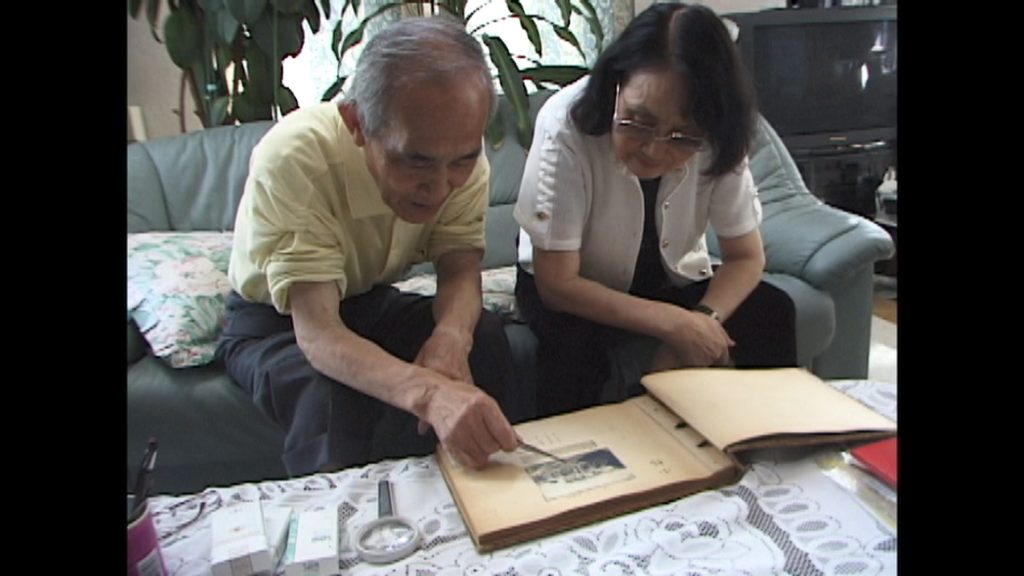

── 映画終盤に父親と会話するシーンがありますが、あれはどのタイミングで撮影したものですか?

山形出品の締め切り5日前ですね。この映画は基本的に時系列で、姉が亡くなった葬儀の場面で終わるはずだったんです。でも、どこか終わっている感じがしなかった。母は急に亡くなって最後に話すことができなかったから、父に聞いてみよう、と。それで父との会話の場面を入れたら何となく終わった感じ、すべて揃った感覚になったんです。

── 劇場公開を目指すとなると、より多くの人の目に触れることになります。そこに対して躊躇や迷いはありましたか?

僕は結婚していないから家族がいないので、そのあたりは他の人より身軽です。ただ、親戚のことは少し考えました。知人から聞いた話では、親類縁者に統合失調症の人がいるというだけで縁談が壊れるというふうに思っている人がいるみたいです。ほかにも就職に不利になるとか…。それはおかしいと思ったけど、でも世の中がそうなっているのであれば親戚に迷惑がかかる可能性はある。最悪のところ親戚付き合いを全部失っても仕方がないと思いました。

── それぐらいの覚悟があった、と。

親戚付き合いよりも大事なことがある、という感覚でした。この事実を出さなかったら、僕も父や母と同じ、すべて“なかったこと”にして隠してしまうことになります。ただ、姉や両親の承諾は得ていないので、肖像権は侵害しているわけです。亡くなった人の肖像権はないのかもしれないし、本来は家族の僕が守る立場ですけど、僕自身が映画という形で出しちゃっていますから、それが問題だと指摘していただくこともあります。たしかに問題だと思いますよ。でも、それ以上に大事なことがだから公開した、ということです。

なぜ“どうすればよかったか?”なのか?

── 藤野さんは「我が家の25年は統合失調症の対応の失敗例です」という話をされています。自分の家族のようになってほしくないから、あえて提示したということですよね。

そうですね。25年かかって、最終的にこの結末ですから、言葉にするとしたら“失敗”としか言えないんですよね。もちろん自分なりに考えて、一応やるだけのことをやったつもりです。いずれにせよ時間がかかりすぎてしまった。両親の収入が多く、姉が統合失調症でも経済的に成りたってしまったということがひとつの要因かもしれません。姉は障害年金を1円ももらってないんです。すべて両親の収入だけで生きていました。両親はがんばりすぎちゃったのか、もっと早くギブアップすればよかったのに…と、僕は思います。

── 見方によっては、一度決めたことを覆せない人間の性質のようなものを感じます。

両親のように研究者だから、あるいは科学者だからといって、やっていることがすべて理論的で科学的とは限らない、ということですね。事実を認めない、隠してしまうということは不合理なんですけど、そういうことをしちゃう場合もある…人間らしいと言えば人間らしい、無謬性の原則というんですかね。ただ、結局それを受け入れないことには先に進まないんですよね。事実がないと解決にはたどり着かない。本当はそこをもっと踏み込みたかったんです。だから両親とうまく話ができれば良かったなといまは思いますが、僕にはできなかったですね。

── 映画のタイトルにそのあたりの心境が反映されていると思うんですけど、これはいつ考えたんですか?

映像を作る人なら分かると思いますけど、見る人が映像に対して常に問いを持っていないと見続けてもられえないじゃないですか。僕は映像の勉強をしてきて、それが大事なことだと気づいたんですけど、その問いは作り手として常に意識していないといけません。この映画を編集している間、ずっと僕の頭の中に浮かんでいたのは『どうすればよかったか?』という言葉だったので、タイトルにすれば、観客はそれを意識しながら観てくれるだろうと思いました。

【コラム】撮影に使用したカメラの変遷

2001年から本作の撮影は始まったが、最初に使用したのは、日本映画学校時代の先輩ふたりと映像の団体を立ち上げた際にお金を出し合って買ったVX1000。