一番最初は映画『全員死刑』

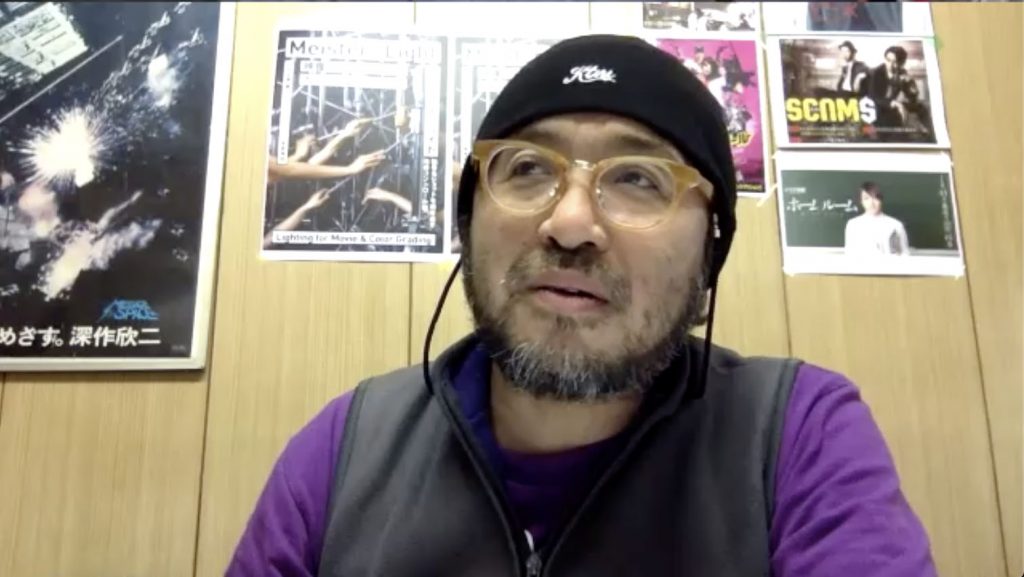

照明技師 太田 博さんの著書「映像ライティング&カラーグレーディング~マイスター オブ ライト」の出版記念の座談会を4月下旬、Zoomミーティングで開催しました。参加いただいたのは太田さんを含めて3名。メンバーは最近、太田さんが参加している映画やドラマで組むことが多い小林勇貴監督。小林監督は、『全員死刑』での劇場映画監督デビュー後、ドラマ『スカム』や『ホームルーム』を手がけ、今若手で最も注目される映画監督の一人です。そして、その現場でコンビを組んでいる撮影の鈴木啓造さん(特撮研究所)に加わっていただきました。(進行/まとめ:一柳)

ーー3人が出会ったきっかけを教えてください。

小林 2016年のゆうばり国際ファンタスティック映画祭で『孤高の遠吠』がグランプリをとったときに、現地で西村喜廣監督にお会いしまして、西村映造に遊びに来なよと誘われたんです。遊びに行って、半年後には『全員死刑』の映画化が決まって、脚本を始めていました。

制作スタッフはどうしようかというときに、西村組で参加している撮影の鈴木さんと照明の太田さんにお願いすることになりました。

自分は自主映画の監督で、それまでは自分と不良たちで作った映画だったから、そもそもプロの映画制作のスタッフに会ったことがなかったんです(笑)。映画制作の本を読んで、そういう人たちいるということは知ってたけど、それはユニコーンとかペガサスと同じで。

太田 僕らも一番最初に会った時は監督としては会ってなくて、ゆうばりではグランプリ獲ってたけど。飲み会では目つきが今のようににこやかじゃなかった(笑)。獲物を狩るような目つきをしていましたね。

映画『全員死刑』2017年公開の小林勇貴監督の商業映画デビュー作。大牟田4人殺害事件を題材とした鈴木智彦氏の『我が一家全員死刑』が原作。間宮祥太朗が主演。VODでは、Amazonプライム、Hulu、U-NEXTなどで観られる。パッケージはDVD、ブルーレイが出ている。

鈴木 それからここまでたどり着いたのはすごいよね。

小林 あれからノンストップですからね、3年くらいかな。毎年3本くらいやっている。

鈴木 いいペースだよね。映画もあって、ドラマもあって。我々としてもおかげさまですよ。

太田 今回、この3人でということにしたのは、すごくいいペースだし、コンビネーションがいいから、やっていて自分も楽しい。本を書いているときもこの現場をイメージしていたし、一度このチームを紹介できたらいいなというのがあってお二人に声をかけました。

小林/鈴木 やった~!(拍手)

ーーまずはこの本をお読みになった感想から教えてください。

小林 本のなかで、たまに「監督はここを知っておいてほしい」みたいなことが書かれていると、この章、もう一度最初から読もうという気になります(笑)。

鈴木 我々からするとドキッとするようなことがたくさん書かれているよね。このあたりのことわかってるんだろうな、みたいな(笑)。

太田 これから映像制作をしようという人が読むとああそうなんだとさらっと読めるようなところなんだけど、プロのカメラマンとか監督が読むとドキッとするように書いています。

鈴木 だから、ふだん太田さんが後ろから鋭い眼で見ているようなことが文章になっているんだよね。俺はふだん、背中で感じることだけど。

太田 現場で面と向かって言えないけど、思っていることがあるじゃないですか。それを文章化したのがこの本ですね。現場で目の前でいうと「なんだよ~」ということになるけど。

鈴木 そんなことわかってんだよ、みたいなことになるよね。本だと冷静に読める。

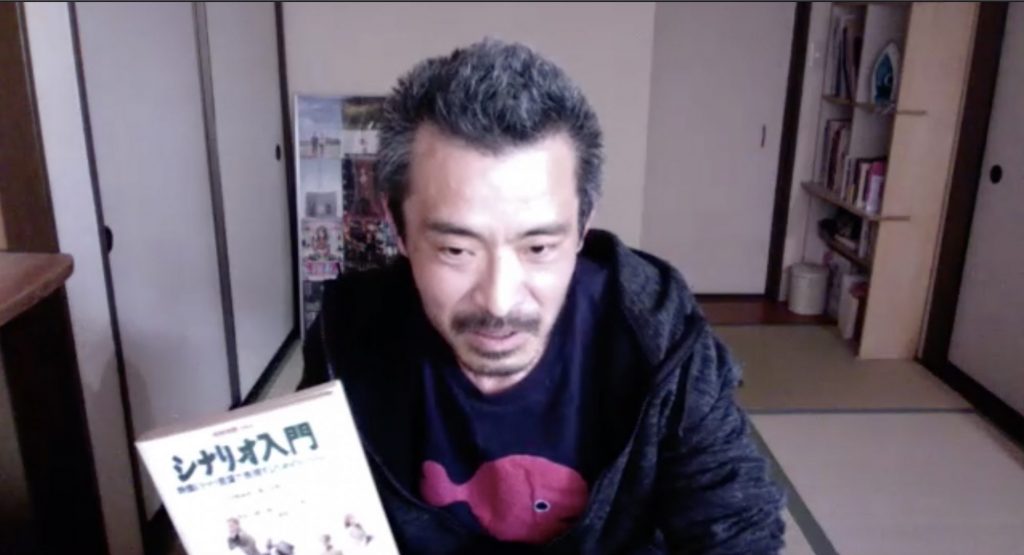

撮影の鈴木啓造さん

太田 そのあたりは順を追って理詰めで語ったほうがいいかなと。

小林 この本全体を通して、順を追った理詰め感はすごいですよね。章立てがすごくキレイにまとまっています。自主映画の監督とか、監督になりたい人、映画ファンも読むとおもしろい。

鈴木 これを踏まえて、昔の映画とかこれからの映画を観てみると、見え方が違ってくると思う。

小林 最初から一貫して書かれているのが「意図」にまつわる話。「映像が暗いというのは主観であって、目的のものがよく写っていないと人は暗いと感じる、何が写したかったのが明白でないものに対して、人は暗いと感じる」というような話があったけど、現場でなんでだろうと思った時に思い出したい言葉がたくさん詰まっています。

その先に「美しいと思うのも主観であって、意図、つまり何をいいたいんだということが伝わるから綺麗だと感じる」というような話もあって、本当にそうだなと思います。

一方で、意図を踏まえすぎると雰囲気がおそろかになるという話もあって、それもよく分かる。俺は意図への執着が強すぎるから、雰囲気とのバランスは大切だよなあと思う。

ばちっと表現がハマる瞬間が楽しい

太田 このチームでやるときにすごく楽しい瞬間というのがあって。小林監督が狙いを探っていて、啓造さんが神がかりなカメラワークをしようとしていて、それをこういうことじゃないのか、と予想しながら照明を組んでいって、それがぴたっとマッチしたときは、やった!という快感がある。

鈴木 撮影も照明も演出もお互いに探りあっているときはあるよね。監督はこういう演出をしてきた、太田さんもこういう照明をしてきた、そのなかで、どう切り取ればいいのかを考えるわけで、三者三様のなかで、ばちっとはまる表現ってあるんですよね。

太田 ドラマで『スカム』とか『ホームルーム』をやっていくうちに、そういう瞬間が増えてきて、グルーブ感がでてきて、すごく楽しいですね。

ドラマ『スカム』はMBS(毎日放送/TBS系列)製作で2019年7月から8月にかけて放送された全9話の深夜連続ドラマ。老人を狙う詐欺の手口や実態、また、そんな犯罪に手を染めていく若者たちを取り巻く環境や心理を描く。ルポライター鈴木大介のノンフィクション『老人喰い』が原案。VODではNetflixで見られる。ギャラクシー賞 テレビ部門2019年8月度月間賞。

ドラマ『ホームルーム』はMBS(毎日放送/TBS系列)製作で2020年1月から3月にかけて放送された全10話の深夜ドラマ。千代の同名漫画を山田裕貴主演、小林勇貴監督で実写ドラマ化。女子生徒を好き過ぎるド変態ストーカー教師・愛田凛太郎(山田)が奇行を繰り返す姿を描く学園サイコ・ラブストーリー。VODはTELASAで見られる。パッケージはDVD BOXがポニー・キャニオンから7月1日に発売予定。

ーー具体的にこのシーンはうまくいった、という例はありますか?

小林 『ホームルーム』のなかで忘れられないカットがあって、それがテーマにも絡んでくるからなんだけど。第9話(全10話)で、9話の最後にして、桜井(秋田汐梨)がベッドの下を覗き込んで愛田(山田裕貴)を見るシーンの直前の桜井のバックショット。まさにこのドラマで何をいいのかという象徴ともなるシーンで、雰囲気と意図のバランスを自分の中でも見つけられたのかもしれないと思った瞬間でした。それまでずっと葛藤しながらやってきたので。これからも雰囲気と意図のバランスというのは、ずっと自分の中でテーマになるなと思いました。

太田 あれは割と自然光で、もう時間的に今撮らないと!という瞬間だったよね。

ドラマ『ホームルーム』第9話より(TELASAで配信中)

小林 ネストール・アルメンドロスのインタビューで、

太田 そのトリュフォーの現場と同じだね。フィルムか、デジタルかの違いしかない。

小林 このチームだとそれに近いことができるのが嬉しくて。狙って、この使い方しかないというのしか撮りたくない。

太田 他の記事かなんかで小林監督が言ってたんだけど、カットを減らすことでそのカットのクオリティを高めてると。

小林 最小単位にして最大効果を出したい。

太田 それはほんとにそうだと思う。

小林 たとえば、あるドラマで全てのカットが超カッコいい感じで、もう少し見たくても、どんどんカットが変わってしまうんで、ものすごく欲求不満が残るんです。

小林勇貴監督

太田 すべてのカットをカッコよくするというのは相当な労力が必要になる。深夜枠のドラマでやるのは相当きついんです。それを減らしてクオリティを上げるというのはいい選択だと思います。結果的にいいものができているし。

ショットを重ねる現場は他でいっぱいやってるので(笑)、あれをこなすには慣れはいるし、やれることをこちらから限定しないとすべてはできない。

鈴木 ぼくらはまず、太田さんのほう、見るもんね。

太田 できる、できないというラインは照明部はそれをわかっているので、どういう事情があるのかというのを説明しました、この本で(笑)。最終的に決めるのは監督だけど。

鈴木 でも、太田さんは現場でも言ってくれるからね。できるけど、これだけ時間がかかりますよって。そうしたらどうしようかと考えるよね。

太田 ここからここまでならできる、ということを、まず照明部がイニシャチブをとらないといけない。特にワンシーンでショットが長かったり、時間がないけど、いっぱい撮りたいというケースでは、あっちもこっちも撮れない。だったら引き画だけでよかったということになる。

小林 意図の話に戻るんだけど、カッコいいというのは意図が伝わるから、意図が連動しているからカッコいいと感じられるんだと思うんですよ。基本的に少ないカットでいくんだけど、たまに増やしたとき、それは意味なく増えているじゃなくて、この感情を追うためだという意図が明確であれば、いくら増えてもカッコよくなるんだと思う。感情を追うということに徹底していれば。

太田 たしかにドラマにとって、感情を撮るのが一番大事な部分ですからね。作業を重ねていると、それが抜けちゃうときがある。そのときに監督から「これは要らないんです」という一言があると、ハッと気がつくことがある。そこで考えを改めてこの光はやめようと自分を軌道修正するんだけど、それは気持ちいい瞬間なんだよね。モヤモヤしたものが取っ払われる。そういうことも含めてこのチームの現場は楽しいんですよ。

洋画のルックと日本映画のルック

小林 みんなが目指している洋画的なルックがなぜうまくいかないんだろうと思うんですが、この本に日本人と西洋人の顔の骨格の違いにより、ライティングの違いがあって、それから、日本と西洋の建物の建材の話、木の色の違いのことまで書かれていて、もうびっくりしました。

太田 日本ってどうしても黄色っぽい要素が多くなるんですよね。人の肌色だけじゃなくて、建材もそう。その土地の木って人の肌と似ているところがあって、木も生き物なのでそういうところがあるんだと思う。そういう肌の色でライティングは随分変わってくる。たとえば本ではカットしたけど、黒人だけの映画になるとまたライティングの事情も変わってくるから。

色にしても、日本の現場だと人の肌と、教室の床とか木の床、壁とか、日に焼けた畳とか、黄色っぽいものが被ってくる。洋画でよくやられる肌の色に対して背景の色を補色にして、人物を際立たせるというライティングがすごくやりづらい。つまり肌と他の要素を切り分けられない。外国であれば石作りだったり、木が出てきても肌の色とそんなに近くないから、差をつけやすい。

小林 日本だと顔ものっぺりしているし、建材の色も差がつけなくいからすべてがのっぺりしがちになるわけですね。

太田 そもそも日本人は欧米の文化に憧れがあるから、あっちがカッコいいという先入観がある。発想をかえて、黄色っぽいもののカッコよさを追求したらいいかもしれない。

小林 黄色の追求ですかね。

太田 それもありだと思う。どうしても歴史的にあちらへの憧れがあって、ハリウッドの真似をしたくなる。でも日本で日本人を撮っている限り、似せることは難しい。

著者の照明技師 太田 博さん

小林 たとえばキタノブルー、黄色の反対の色が青じゃないですか。それは関係ないですか。

太田 捕色を背景にして顔の黄色を際立たせるわけではなく、全体にクールな方向にもっていくための狙いとしてのブルー。黄色を消すような使い方だよね。黄色って飽和しやすいから、それを消すような使い方。それでブルーのトーンを使っているんだと思う。

小林 そういう技術的な話はあまり映画本には書かれていない話ですよね。

太田 それはあくまでおれの想像だけどね。

「これは季節はいつですか?」と聞かれる

小林 同じ黄色人種でも韓国とアメリカには似たような映画の作り方をするということを書いてましたよね。

太田 それは顔のかたちや色とライティングとは別の話で、日本は季節感を大事にするけど、韓国はそういう方向じゃなくて、アメリカ映画を目指そうというのがある。ライティングのそもそもの考え方が違うよね。日本はわりと雰囲気を重視する。秋なら秋の雰囲気を出そうとするのよ。でも、アメリカ映画は、そんなことをする必要はないと考えるの。それを表現して何になるんだという考え方だよね。

小林 あ、そう言えば、日本だと映画やドラマが始まる前に「これは季節はいつですか?」といつも聞かれる。不思議なこと聞くなあと思ってたけど、それは日本映画ならではなんだ。そういうことだったのか。

太田 日本だと季節感のリアリティを大事にするということが多いんだけど、でも、ドラマ的には季節はどうでもいいということがあるよね。

小林 そう、たとえ設定したとしても、その季節に撮れることはほとんどないわけだし(笑)。

太田 韓国はどちかというと表現としてのライティングに完全に行っている。たぶんハリウッドと勝負できているのはそういう部分もあるのかもしれない。

小林 なるほど。日本の映画は季節重視で、『海街diary』にしても季節感満載ですからね。でも俺としては、映画というのは、この世ならざるを物を見たいから、季節はあんまり関係なくやりたいという思いはありますね。受けた仕事として、一夏の出来事をというならそれを再現したほうがいいけど。

太田 幸いなことに、これまで季節感を要求されるような作品があんまりなかったよね。

鈴木 一回やってみるといいんじゃないの?

太田 あと全編、雨という映画もありますよね。

小林 それこそ「マスターズ・オブ・ライト」では、マジックアワーだけで撮った「天国の日々」(テレンス・マリック監督、1978年)の話もありましたけど。

「マスターズ・オブ・ライト〜アメリカン・シネマの撮影監督たち」は1988年に日本版の初版が発行された。ゴードン・ウィリスやストラーロなど1970年代以降の主にアメリカンニューシネマの代表的な撮影監督にインタビューした名著。太田さんはその本にオマージュを捧げる意味で、書名の副題を「マイスター オブ ライト」としている。

太田 あの発想もなんか日本的ですよね。本人(撮影のネストール・アルメンドロス)もこの映画はハリウッドじゃないっていってるしね。

鈴木 ああいうのを撮るカメラマンってやっぱりヨーロッパの人なんだよね(アルメンドロスはスペイン人)。アメリカの発想ではないんだよね。

住んでいる場所によって表現の仕方は引っ張られる。我々は日本の空気感、風景のなかで生きているので、その明かりの感じしかわからない。世界でもいいカメラマンというのは、ヨーロッパの人が多いのは、その風土の影響もあるかもしれない。

ライトマン兼グレーダー

ーーグレーディングの話なのですが、照明をやりながら、グレーディングもするというのはほとんどが例がないと思うのですが。太田さんがグレーディングを始めたきっかけというのは?

太田 西村監督の作品がきっかけなんですけど、当時はグレーディングは浸透していなくて、いわゆるカラコレ作業だった。監督は色にこだわりがあるので、思い切ったグレーディングをするんだけど、それがうまくいくときもあれば、いかないときもある。カラリストのほうも、「え、ここまでやるの?」という感じで、通常のカラコレではやらない範囲まで要求される。だから、うまくいかないときもあった。その作業を後ろで見ていて、自分でもできそうな気がしたし、もしやったらどうなるんだろうという興味が湧いてきた。言葉で伝えられないなら自分でやってみようと。

最初は西村監督のPCを借りて、Magic Bullet で始めた。DaVinciを利用できるようになってから、それ以降は、照明で入るときは、グレーディングもやるようになりました。

鈴木 現場で照明をやっていて、最後のグレーディングの作業もしているという人は、業界でも太田さんしかいないかもね。まず、

太田 元々の狙いで暗くしようと撮影しようとしたときに、暗いというだけで持ち上げられてしまった、ということは、自分でやっていればそれはない。撮影した時の狙いのトーンというのは完全に理解しているから。素材を渡された人は、打ち合わしないと通じない。

鈴木 たとえメモがいったとしても、ニュアンスまではなかなか通じないよね。そういうことが多いと思うんですよね。

木更津駅前の居酒屋で納得した(笑)

ーーこの三者で作品の前に、目指すルックの話はするんですか?

小林 俺が驚いたのは、ドラマ『すじぼり』が終わって、次の『スカム』をやったときに、自分の中では一転させたいと思ったんですよ。そのときに三者の足並みが揃ったのはすごかった。

鈴木 俺はそのあたりはずぼらだけど、太田さんにはイメージはあるよね。

ーー監督と太田さんは話をしたんですか?

小林 「スカム」の現場の初日が終わった後に、木更津の駅前の居酒屋で飲んでるときに、太田さんが「今回はこういう画なのか~」と言ってたのを聞いて、いや、俺も実は今回はこうなるのかと思って驚いてたの(笑)。

太田 そうなんだよね。イメージはそれぞれしてるんけど、こういうものになるとは、やってみて結果を見ないと分からないところがある。それはライティングだけじゃなくて、アングルも含めて。始めてみて、ああ、こうなるんだと納得するようなところがあるよね。『スカム』のルックについては、あそこの居酒屋で納得したところがある(笑)。

小林 その一つ前が『すじぼり』だったというのも大きかったかも。全員が大暴れした後は大人しくなるというパターンはあるじゃないですか。

太田 ただ監督はこれまでのようにカメラが動き回らず、落ち着いて撮りたいとは言ってましたね。

鈴木 最初はカメラが動き回る感じだったけど、そういう傾向ではなくなってきたというのはあるよね。だんだん落ち着いてきた感じはある。片鱗はあるけどね。

小林 『スカム』を上映をしたら、いつも自分たちの作品を見てくれた人たちが「こんなに変えてくるとは驚きました」という反応だった。

鈴木 最初は我々向きの題材じゃないよねという感じはあったし、『ホームルーム』はなんといっても、ラブコメ、学園ものですからね。でも、やってみると、実は「俺ら、こんなのもの撮れるのか」とびっくりしたね。やっぱり作品によってスタイルを変えるべき。こういう作品なら、こうやりたいという部分は一作ごとにあるね。

小林 一作ごとありますよね。変えている意識はある。『すじぼり』で監督としては一度すべてを出し切った。次は新しいことをという気持ちになった。それが画にも影響していたとしたら嬉しいですね。お客さんのほうも、気がついてくれないことが多いのに、みんなが気がついて反応してくれた。

『スカム』と『ホームルーム』で、これまでなかった領域が広がった感じがするんです。これは元に戻ることもできる。だから作品ごとに違うテイストをひろげられるわけで、際限なく広がっているというのは幸せで楽しいことですね。

太田 監督は、作品ごとにこの映画を参考にしてとLINEで送ってきたりするよね。

鈴木 それはわかりやすいよね。

太田 ただ、結果的に全然その感じじゃないことになるよね。

小林 そう、そうなんです! 『スカム』のときは『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』(2013年、マーティン・スコセッシ監督)でと送ったんですよね。ああいう映画が好きで。でも、そうならなくていいんです。たとえば三池崇史監督の『DEAD OR ALIVE 犯罪者』は、きっと北野武監督の『ソナチネ』をやろうとしたと思うんですよ。ところがだんだん違うことになってしまって、最終的にはこうなってしまいました、というようなところがあって、それがまたいいんです。

ーーそれが個性かもしれないですね。それぞれにスタッフにいくつかの引き出しがあって、解釈も違うから、どんどん違うものになっていく。

小林 誰かがAの引き出しを開けたら、そっちが開くなら、こっちはこう行くよ、みたいなところが現場にはありますよね。そういう関係で、一つの作品ができていくというのが好きですね。

鈴木 この小林組では、(株)Meetsの佐々木記貴さんに毎回美術を担当していただいている

太田 セットのデザインとか装飾で面白いアイデアを持ってくるし、ライティングの相談もされるし。照明で悩んでいるときに、美術のおかげでその悩みが払拭することもあって、助かりますね。佐々木さんは芝居を計算して美術を作り出してくれる人なんで。美術は美術で見せたいものはあって、それは照明と密接に絡んでくるし。

小林 美術を見て、自分のなかにあった演出での迷いが過去のものになったりしますね。

鈴木 美術や照明や芝居にインスピレーションを受けてカメラワークが変わることはよくあるしね。

太田 とりまとめると、映画の照明というのは、ライティング単独では成り立っていないということなんですよね。

小林 だから、小林組で順番に本を出していってくださいよ、ディアゴスティーニみたいなシリーズで。次は啓造さんということで。

ーーぜひぜひ! 今、映画やドラマの撮影がストップしてしまっていますからこんなときにこそ。

コロナ後に前の価値観の話する?

ーーところで今後、映画やドラマの業界はどうなんるんでしょうか?(座談会は4月27日に実施)。

鈴木 現場が続いているときは、ちょっと休みたいなと思ったけど、1カ月以上も休みが続くとね、早く現場に出て、いろいろやりたいと思いますよね。

小林 上映も難しいことになっていきますよね。公開がずれているわけだから。ただ、こんなことがあった後に、その前に撮られたものを出すというのは、どうなんだろう?

鈴木 この騒動の前にできたのはそのまま出すしかないけど、今、止まってるやつだよね、判断が難しいのは。どう時代を反映したものにできるのか。

太田 まず内容も精査しないといけないかもしれない。

小林 それよりも死生観がかわると思うんですよ。コロナ後に前の価値観の話する? みたいなことになるでしょう。自分としては、これが収束した後に、しれっと前の通りというのはやだなと思う。

社会の問題も、貧困とか売春とかあっても、それは局地的なものなのだから、それを拾うか拾わないかは選択ができる。でも、今回ほどの地球規模の体験は誰もしていない。これを踏まえないことは不可能でしょう。気持ちの面でも変化があると思うんですよ。

ーーそうですね。我々の雑誌も今回の騒動の最中で、特集の内容を精査しなくてはならなくなったし、こんなことをあったときに、この特集をやって意味があるの?という議論はせざるを得ないですし。

今回の太田さんの本は、まさに書店が閉まっているような時期に出てしまったわけですが、ただ、この本に書かれていることは普遍的な話だし、不謹慎ですが、ちょうど映画やドラマのスタッフが現場に出られなくなって、現場でのノウハウや考え方を頭の中で整理するのにちょうどいいタイミングだったのではないかとも思うんです。一朝一夕で書かれたものじゃないですし、映画やドラマがなくなってしまうわけではないから、このノウハウは時間をかけて咀嚼してもらえればいいと思っています。

太田 この本の原型は10年くらい書いていた照明についてのメモで、この3倍くらいあったんです。それは整理がついていない、雑多なメモで、それを2年くらいかけて、読めるかたちにまとめ直したんです。

小林 ああ、だからきれいな章立てになっているんですね。

太田 自分の頭の中を整理しながら、自己セラピーのようなかたちで。

ーー当初は太田さん自身のおぼえ書きで、照明助手へのアドバイスという要素もあったんですが、ターゲットを照明技師を目指す人ではなくて、映画業界にかかわる全ての人、プロデューサーとか、監督とか、カメラマンとか、さらに、これから現場を目指す人に切り替えてから、だいぶ整理されていきましたよね。

映画ファンにこそ読んでもらいたい

小林 だから、誰が読んでもわかりやすいと思いました。一度太田さんに現場でこの本の話を聞いたときに、すでにいろんな照明の本はあるから、実践的なテクニックはそれを読んでもらうということで割り切って書いたと言ってましたが、たとえば「自由なライティングをしばるもの」という項目で、技術の解説本だったら、それぞれ1行ごとに、詳しく書いていくんだろうけど、そのあたりは簡潔に書かれていて、読んでいくとそのあとに解説があって、なるほどと疑問が解消される。

映画はどうやって作られるのか、撮影の現場のことを知りたい映画ファンに読んでほしい。自分もそうだったんで。映画を単純に観るのが好きという人も読めるものになっている。それは技術の実践的な解説を切り捨てて、何を考えているのかが書かれているから。現場の雰囲気に浸ることができますね。

太田 実は本を書くにあたって参考にしたのがシド・フィールドのシナリオ入門という本で、これはすごく論理立てて書かれてるんです。何をするために何をすればいいのかということを明確に解説している。それをやりたかった。

鈴木 この本はハウツーでもあるし、映画の見方の本にもなってると思うんですよ。だから照明をやりたい人だけじゃなくて、映画が好きな人が読んでも楽しいと思います。我々もかつては技術書をすごく読んだけど、結構楽しみながら読んでいた。自分もこの本、ちゃんと読まないとと思っています。

小林 俺は映画ファンに読んでほしい。今回の座談会でも、キタノブルーの話とか、木の色とか建材の話になったけど、そういった技術面からの映画の解釈の話は絶対面白い。映画がますます面白くなっていくのは間違いないでしょう。

それから読みやすい、執念の理詰めを作られていると思います。これからは小林組のみんなの話が出て行くと思いますので、よろしくお願いします!

鈴木 実はこの本にも小林組の現場写真がたくさん使われているんですけど、合わせて作品をぜひ見てもらえるといいかもしれない。今はVODでほとんど見られるので。そうするともっとわかりやすくなると思いますよ。

太田 マニアックで専門的な内容ではあるんですけど、誰が読んでも、ライティングの世界を体験できるようなルポのようなものとして書いたので、楽しめると思います。まったく知らない世界を覗き見るような気持ちでも、全然ついていけると思います。ぜひ手にとっていただけると嬉しいです。

それから、同じ照明、撮影の現場の人に、ぜひ意見をいただければと思います。今回、本を書くにあたって、ある概念を説明する言葉についてはいろいろ調べたんだけど、探してもどうしても見つからない言葉については、造語を作ったんですね。おそらく、それぞれの照明技師のなかには漠然とした概念としてはあったけど、言語化されていないのではないかと思ったんです。また、この本で書いたことに対して、そうじゃないよと言う人もきっといると思うんです。そのあたりをぜひ議論したい。

ーーそうですね。太田さんと映画やドラマの照明やルックについて話をしたいという業界の方は編集部もしくは太田さんに直接ご連絡ください。この本をもとにしてさらに対談できると面白いですね。

本日は長時間のZoomミーティング、ありがとうございました。

B5変型判 152ページ

定価:本体3,000円+税

ISBN978-4-7683-1320-6