©2023映画「Winny」製作委員会

3月10日より全国公開され注目を集めている話題の映画『Winny』。本作のオフライン編集・カラーグレーディングにはDaVinci Resolveが採用され、制作の裏側では連携の取れた効率的なワークフローが実現されている。ポスト処理のポイントやDaVinciを採用したことによる利点などを、田巻源太さん、星子駿光さんに伺った。

取材・構成◎編集部 萩原 文◎永渕雄一郎(midinco studio)

●予告編を見る

『Winny』

TOHOシネマズほか全国公開

ファイル共有ソフト「Winny」の開発者が逮捕され、著作権法違反ほう助の罪に問われた裁判で無罪を勝ち取った一連の事件を、東出昌大、三浦貴大W主演、松本優作監督で映画化。

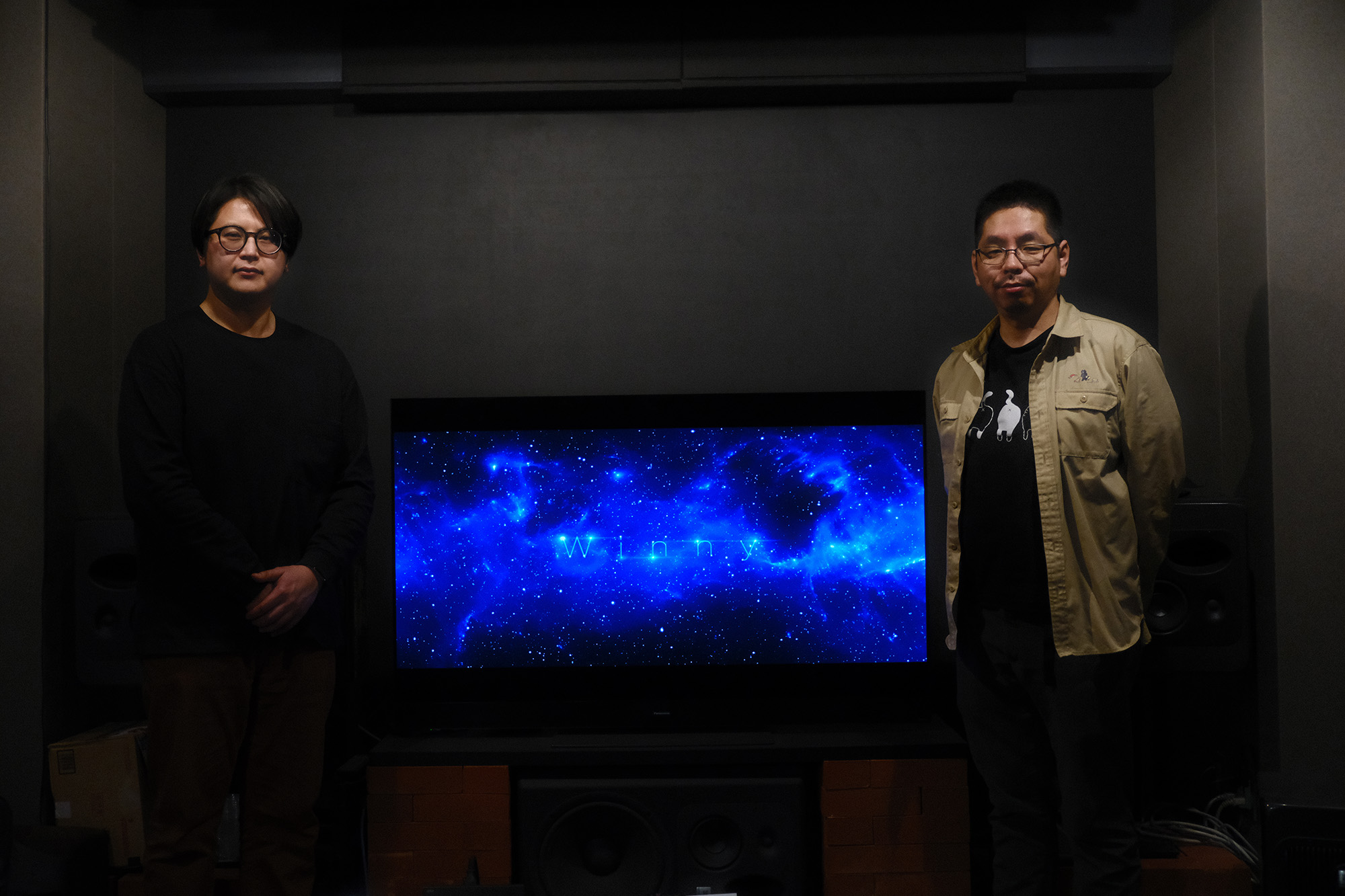

▲映画『Winny』でオフライン編集を務めた株式会社インターセプターの田巻源太さん(右)とカラーグレーディングを手がけたDI Factoryの星子駿光さん(左)。

▲映画『Winny』でオフライン編集を務めた株式会社インターセプターの田巻源太さん(右)とカラーグレーディングを手がけたDI Factoryの星子駿光さん(左)。

オファーの経緯

——本作では、田巻さんは編集、星子さんはカラーグレーディングをそれぞれ担当されていますが、どういった経緯でおふたりにオファーが来たのでしょうか?

田巻 松本優作監督と組むのは本作が劇場公開2作目の商業映画で、元々はデビュー作の『ぜんぶ、ボクのせい』で編集として入り、そのときに「次もよろしくね」みたいな流れがあって今回も携わることになりましたね。

星子 僕も、松本監督が最初に長編映画を撮った『Noise』という作品からご一緒させていただいていたのと、さらに言えば撮影監督を担当された岸建太朗さんとも学生時代から知り合いだったりと、そんな経緯もあって今回もお誘いをいただきました。

——松本監督と撮影監督の岸さんについて教えてください。

星子 松本監督はすごくこだわりのある方で、岸さんも悪い意味でなくいい方向にとても癖のある方なんです。ただ、おふたりの関係ってすごく面白くて、松本監督は若い監督ながらゴリゴリの社会派を描くようなちょっと骨太な監督なんですね。一方で、岸さんはベテランでミステリアスな出自。いろんなことができて、様々な技術を持っていて、年齢は40代後半。若い監督とベテランのカメラマンで、なぜかそこのバランスがすごくいい状態というか。お互いがお互いの意見を聞き入れやすい体制になっているんですよね。

今回共同脚本しているのもその形のひとつで、岸さん自身が自主制作から監督、脚本、撮影、役者まで何でもやっているので、そういう面でも演出面で松本監督の支えとなる意見を言える立場であったんです。そういう関係性なので、お互い喧嘩はよくしていますけど、意見交換ができていて、おふたりともそれを感じながら一緒に作り上げていると思います。

編集の進め方

——編集の方針を決めていく上で、松本監督や岸さんとはどんなやり取りをして内容を詰めていったのでしょうか?

田巻 実は編集方針というのはあまりなくて、一緒に作っていった感じなんですよね。基本的な脚本があってそれを順番通りに僕が繋げていきながら「ああでもない、こうでもない」って。それがベーシックな作り方なんです。ただ、題材が題材なので編集しているときから「これはどう考えても40〜60代のデジタルオタクの男性にしかウケない映画だよな」って話はしていて(笑)。僕はそれこそNECのPC-9801やMS-DOSなど、まだWindowsも出ていないくらいのパソコン通信の時代からPCに触れていたため、そこそこ基礎知識があって内容も理解できていたので、Winnyという題材自体は多分誰よりも理解していたと思います。

——脚本の段階から監督とは細かいやりとりをされていたのでしょうか?

田巻 脚本はすぐに口出したくなっちゃうのもあるので、本当に決定稿となる製本されたものをもらうまでは基本読まないですね。素材が届いてから「ここはこういう風にしたほうがいいな」、「ここはそんなにいらないんじゃないの」、「ここはもっとテンポよく、細かい内容を追っても仕方ないから」みたいな話を編集で繋ぎながら監督とよくしていました。

——では、監督が常に編集室にいて議論しながら編集していた?

田巻 そういうわけでもなく、その間にも監督はドラマ撮影なんかで抜ける時期も多かったです。編集期間はトータルで見ると2〜3カ月ですが、延べ日数で見ると多分2週間もやってない。そんな感じで仮編集しながらどんどん組み上げていきました。

——編集作業はDaVinci Resolveで行われたとお聞きしました。

田巻 そうですね。なので、その後のグレーディングに渡すワークフローも楽でしたよね?

星子 はい、相当楽でした(笑)。普段だとオフライン編集の段階で、ものによってはオフライン素材を作って編集していただいて、ピクチャーロックした編集データをXMLやAAFで書き出して、ガイドのムービーファイルをいただいてからコンフォームしてDaVinci Resloveで作業できるように変換する作業が発生するんです。

いまだにそれが主流なんですけど、今回の場合はカメラ素材からDaVinci Resolve上で編集していただいているので、プロジェクトデータをもらうだけでグレーディングがスタートできたんですよね。僕がグレーディングを始める前の準備段階っていつも必ず発生するんですけど、今回は全くない状態でスタートできたので、これ以上楽なことはないという。

オーソドックスなパターンだとAVID Media Composerやアドビ Premiere Proといった編集ソフトからデータを引き継ぐので、リタイム処理でスローをかけたりしたときにワンフレーム単位で違う処理をしてるだとか、ソフト間の齟齬みたいなものが発生してしまう。それはソフトの仕様上どうしようもない部分なので、修正に時間を取られてしまうんです。

特に映画だと長尺なので、コンフォームエディター専門の人が作業をしてもひとつの作品をやるのに1日以上かかっちゃうんですよね。場合によっては、レイヤー分けもして準備をきっちり作るので1週間とか、少なくとも3、4日くれということも多かったりします。今回それが全く0でスタートできたというわけです。

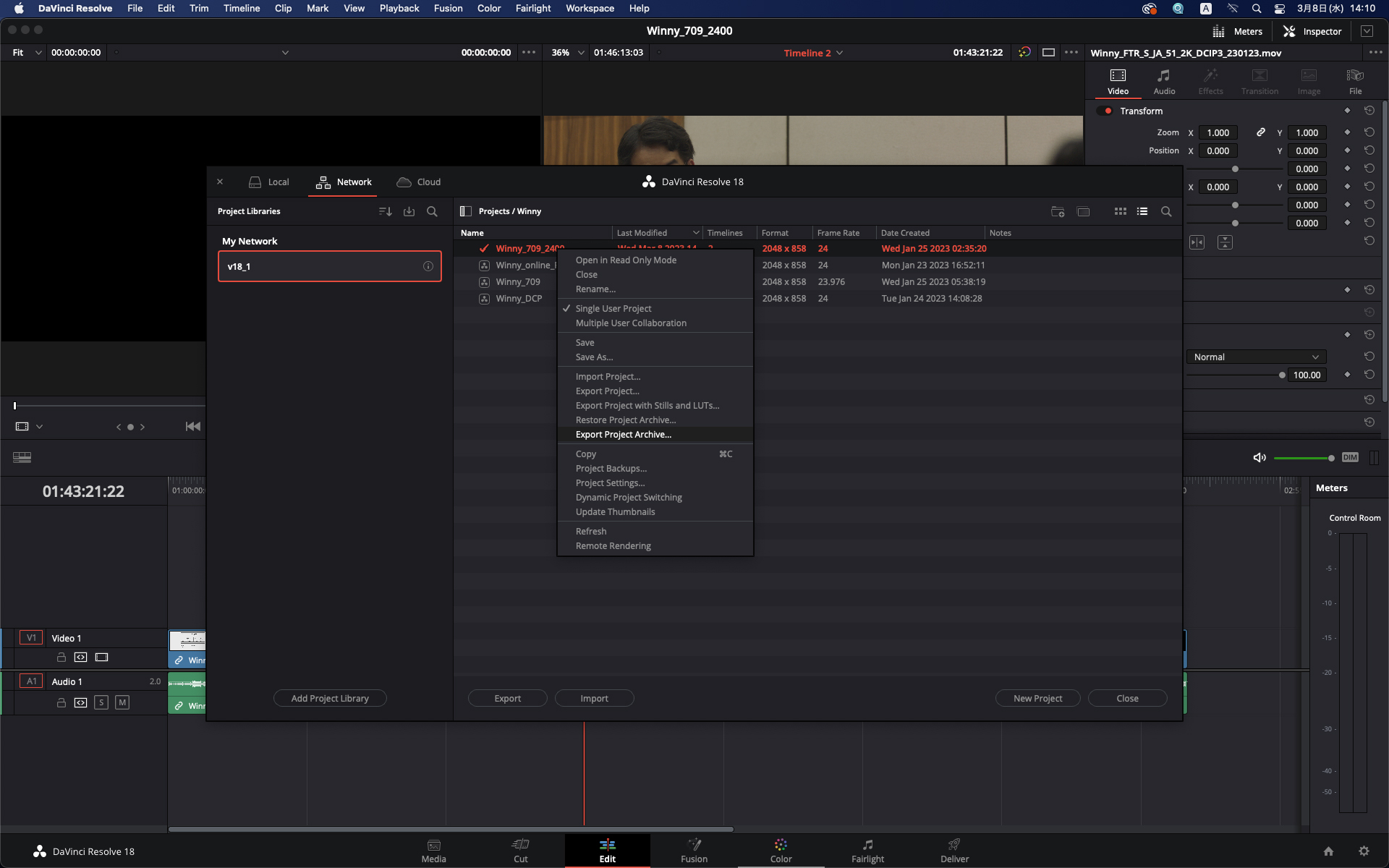

田巻 今回ってプロジェクトと素材一緒に渡したんでしたっけ?

星子 そうですね。アーカイブにして渡してもらったのでそれも楽でした。

田巻 そうだよね。DaVinci Resolveの機能でプロジェクトファイルと使用したメディアをひとつのパッケージで出力する機能があって、パッケージをSSDに入れて投げればそれを開くだけで全部並ぶんですよ。

▲今回オフライン編集にはDaVinci Resolveを使用することでコンフォームの作業なしにカラーグレーディングに取りかかれた。プロジェクトマネージャーを開き、書き出したいプロジェクトファイルを右クリック。「Export Project Archive…(プロジェクトアーカイブの書き出し…)」を選択すると、プロジェクトファイルと使用した素材をフォルダにまとめられる。このデータをSSDに入れ、田巻さんから星子さんへと受け渡された。

▲今回オフライン編集にはDaVinci Resolveを使用することでコンフォームの作業なしにカラーグレーディングに取りかかれた。プロジェクトマネージャーを開き、書き出したいプロジェクトファイルを右クリック。「Export Project Archive…(プロジェクトアーカイブの書き出し…)」を選択すると、プロジェクトファイルと使用した素材をフォルダにまとめられる。このデータをSSDに入れ、田巻さんから星子さんへと受け渡された。

星子 本当に必要な素材だけを送っていただきつつ、「.dra」というDaVinci Resolveのプロジェクトファイルを僕のほうで展開すれば紐付けもすべて済んだ状態で開けるので、 あとはそれを自社のサーバーに必要な分をコピーするだけ。作業としては本当に楽でした。

——田巻さんは、いつ頃からDaVinci Resolveでの編集に移行したのでしょうか?

田巻 昔はFinal Cut Proだったんですけど、2019年くらいからはDaVinci Resolveですね。映画よりも連ドラのオフライン編集やるときのほうが威力を発揮することが多いっちゃ多いですけど。

▲インターセプターの田巻さんの編集スタジオ。編集ではDaVinci Resolve Editor Keyboardを愛用。『Winny』ではオフライン編集のみだったが、作品によってはカラーグレーディングやVFXまで手掛けることもあるため、DaVinci Resolve Advanced Panelも常時設置している。

▲インターセプターの田巻さんの編集スタジオ。編集ではDaVinci Resolve Editor Keyboardを愛用。『Winny』ではオフライン編集のみだったが、作品によってはカラーグレーディングやVFXまで手掛けることもあるため、DaVinci Resolve Advanced Panelも常時設置している。

——インターセプターさんにはAdvanced Panelも常設されていますが、今回はオフライン編集で関わられたんですね。

田巻 割合で言うと多分オフライン編集のほうが多いですね。元々編集技師なのでそこがメインのはずなんだけど、なぜかDaVinci Resolveを触ってカラコレやカラーグレーディングもするようになっちゃったんですよね(笑)。テレビはオンライン編集までやって、Fusion使い始めたら普通に合成もやり…みたいな。

——その際の使用機材は?

田巻 スタジオはMac Proでシステムを構築してますが、Winny作業時はまだBlackmagicCloudが日

カラーグレーディングの進め方

——カラーグレーディングについては、仮編集がすべて仕上がった段階から着手されるんですか?

星子 今回はオールラッシュ(全てのカットを繋げた状態で行う試写)後のピクチャーロックされた状態から着手しました。普段はDITとしても活動しているので、撮影前にテスト撮影を行い、撮影用のLUTを作るところから入らせていただくことが多いです。

▲東宝スタジオポストプロダクションセンターにある映画作品のグレーディングを行うREDスタジオ。200インチのスクリーンとNECのDLP Cinemaプロジェクターが備えられ、映画館と同等の視聴環境のなかでカラーグレーディングが行われる。星子さんが所属するDI Factoryでは東宝をはじめとした劇場作品のほか『全裸監督』『今際の国のアリス』などNetflix配信作品でもカラーグレーディングを手がけている。●問い合わせ先DI Factory(mail@difactory.jp)

▲東宝スタジオポストプロダクションセンターにある映画作品のグレーディングを行うREDスタジオ。200インチのスクリーンとNECのDLP Cinemaプロジェクターが備えられ、映画館と同等の視聴環境のなかでカラーグレーディングが行われる。星子さんが所属するDI Factoryでは東宝をはじめとした劇場作品のほか『全裸監督』『今際の国のアリス』などNetflix配信作品でもカラーグレーディングを手がけている。●問い合わせ先DI Factory(mail@difactory.jp)

——カラリストさんが事前に脚本を読むこともあるんでしょうか?

星子 普段は読むことが多いですね。どちらかといえば後処理のグレーディングよりルックマネジメント的な前処理のカメラテストを経て、ルックを決める段階のほうに注力しています。そこである程度ルックがバチっと決まれば、あとは現場のプランで撮影していただくだけでいい画が上がってくるので、グレーディングでやることって実はそんなにないんですよ。もちろん、後から処理することでアート的なルックにする側面もあったりするんですけど、映画的な作り方で言うとそっちのほうが自分の性に合ってるというか、割とストーリーに沿った色作りができるっていうのがあるので。

ただ、今回は完全に逆ですね(笑)。松本監督や岸さんとも古い付き合いなので、お互いに「こういう画にしたいんだろうな」というのが、撮影した画を見てなんとなく想像がつくといいますか。別作品のときだったり、世間話をしてるときに聞いた話だったり、そういう部分から伺い知れるところが多々あるので、何も言わずとも最初から「このルックだよね」って。事前に話してたかのような進み方をして、その辺は割とスムーズにやらせていただきました。

——本作のカラーグレーディングはどのくらいの期間作業されたのでしょうか?

星子 仕込みを含めたモニターベースの作業が2、3日くらいで、最終的なスクリーンのグレーディングは1日やりました。大体の商業映画でグレーディングにかける日数はトータル4、5日から1週間くらいが平均的なので、今回も同じようなペースになりましたね。いつも松本監督や岸さんとやるときは、ある程度モニターで仕込みをしてから最終的にスクリーンのグレーディングルームでRec.709からDCI-P3の劇場規格に切りかえて作る流れなので、今回もその手法で行いました。

——ルックマネジメントについて詳しく聞かせてください。

星子 今回は出来上がってからのスタートでしたけど、いつもの松本監督や撮影監督の岸さんとのやり取りの中で大体積み重ねてきたルックみたいなものがあるんです。そういったものを基準としてスタートした部分があるので、撮影の時点で照明を含めてある程度作られてるんですよね。

もちろん、初めての方とご一緒するときはそういう部分も細かくお話しながら、「どういう基準で撮影に臨もうか」というところからスタートします。何回もご一緒してる方の場合は、前のLUTを使い回したり、Rec.709で見ながら「こういう作り方をしてるので、こうしたい」とか、そういう話が自然とできるようになってくるので、基本ルックを作ればやること自体はそこまでなくなってきているんですよね。

——カラーグレーディングは一度、おまかせで星子さんが作って提案をしたかと思うのですが、監督はそれを見てどうおっしゃっていましたか?

星子 フラッとやってきて「いい感じですね」って(笑)。もちろん要望もありつつ、その辺りは松本監督や岸さんだったり、プロデューサーの意見も聞きつつ。

——これまで一緒にお仕事されてきた経験があるのは、やはり大きいんですね。

星子 そうですね。 単純に作品のお話もそうですし、どちらかというとその人の人となりや好みとか、そういったことからアプローチすることが多いです。個性や好きなもの、目指したい方向とか、そこをお互いチューニングする作業が先というか。それがあった上で作品にどういう姿勢で取り組めばいいのかなっていうのを考えるので、割と関係ない話をすることも多かったりします。

——監督の趣味思考を自分の中に落とし込んでいくわけですね。

星子 はい。「こういう映画が好きです」とリファレンスが送られてくることもあったりするので、そういうのを見ながらお話していく感じですね。

『Winny』のルックづくりの考え方とACESワークフロー

——グレーディングで特に意識した点はありますか?

星子 今回のグレーディングの裏テーマとして『Winny』の舞台が2000年代初期からの話なので、 そこまで過去の話でもないし、技術者の金子 勇さんのお話を「古い映画として見てほしくない」という想いがあったんです。 骨太な社会派みたいな映画でもあるので、ゴリゴリのフィルムスタイルで推したくなる気持ちも頭の片隅にはあったんですけど、どちらかというと今のトレンド寄り、今の話として見てほしいし、今の人に受け入れやすくしたかった。

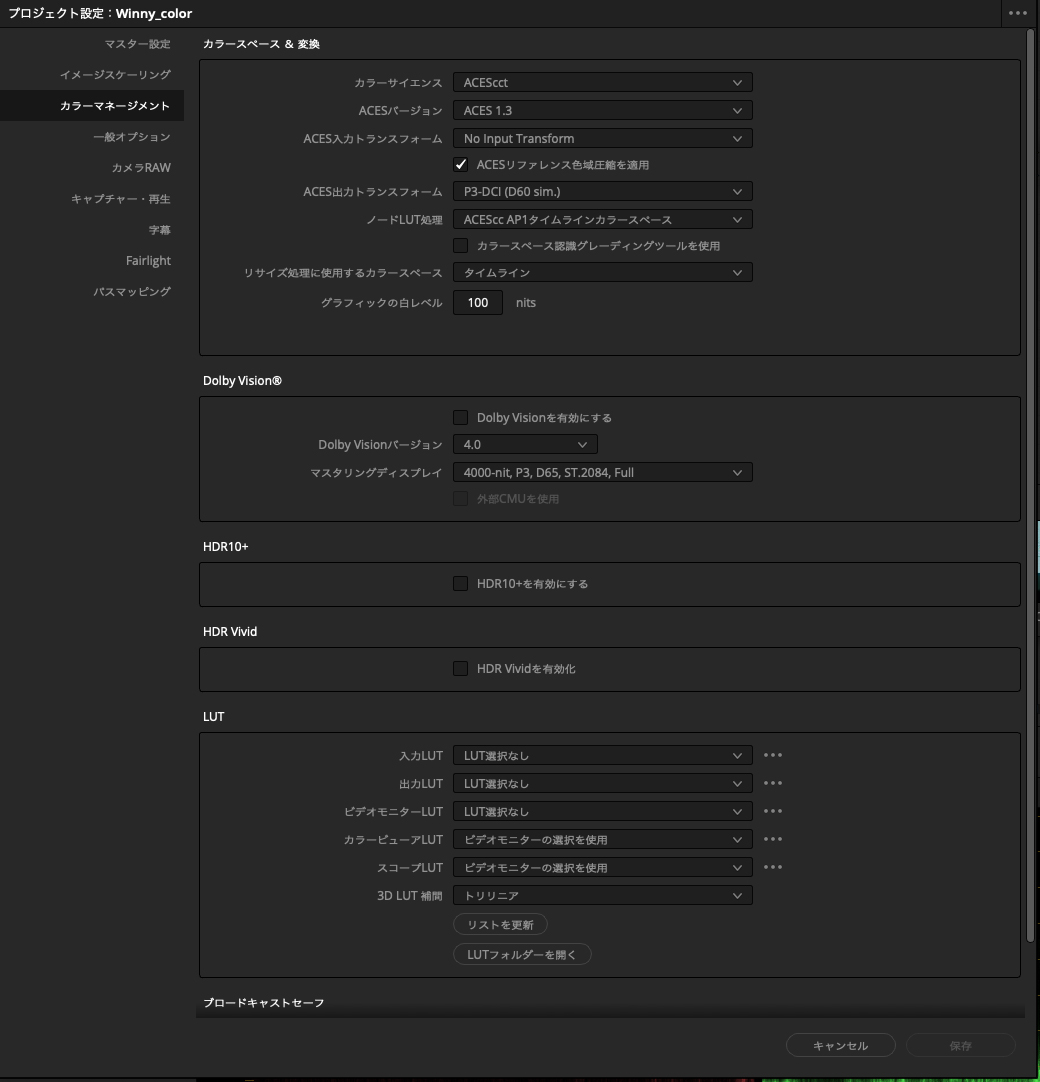

だから敢えてACESワークフローでのグレーディングを施したんですね。今回はメインカメラにARRI ALEXA MiniとAMIRA、サブカメラにVARICAM LTを使ったので、そこまでルックが変わるような感じではなく、ほぼほぼ見た目で合わせられるレベルのものなので、そこにACESの利点を活かすという発想はあんまりなくて。

どちらかというと、そういった裏テーマに合わせたルックの選択としてACESを使ったアプローチがあったというか。通常であれば、オールドスタイルのフィルムエミュレーションを入れたポジルックとかそういうのをやったかもしれないんですけど、今回はACESで素直な色空間、P3ならP3、709なら709に変換しながら、独自のカーブを当てて素直な見た目だけどシネマルックになるような感じに調整していきました。

▲『Winny』では撮影にARRI ALEXA MiniやAMIRA、サブカメラとしてVARICAM LTの映像が使われた。カラーマネージメントはACESの色空間を使用することで、各カメラの色を統合できる(シーンリニアワークフローとも言う)。これを採用することで、色の整合性がとりやすくなり、CG等の実写合成の際にも色合わせがしやすくなるという利点がある。

▲『Winny』では撮影にARRI ALEXA MiniやAMIRA、サブカメラとしてVARICAM LTの映像が使われた。カラーマネージメントはACESの色空間を使用することで、各カメラの色を統合できる(シーンリニアワークフローとも言う)。これを採用することで、色の整合性がとりやすくなり、CG等の実写合成の際にも色合わせがしやすくなるという利点がある。

——ACESのワークフローは、普段のワークフローよりも色域が広いということですよね?

星子 そうですね。例えば、いろんなカメラで撮影していても各カメラでカーブやカラーバランスで個性がありますよね。その個性を活かすのももちろんいいのですが、昔のフィルムは、ネガタイプを選べば大体そのルックになることが分かっていたんです。なので、デジタルカメラが出た当初に「デジタルとしてのネガの基準を作ろう」っていうのが、ACESのスタートだったんですね。各カメラの個性があるカーブやバランスを、1度ACESの基準に置き換えて統一させようと。

田巻 撮影された映像って、レンズがあって、センサーで撮って、カメラで記録してっていう電気信号ですよね。それは各レンズメーカーさんやカメラメーカーさんが色々頑張って自分達なりに美しいものを作ってるんですけど、元々、カメラは現実の光をそのまま記録ができないから、Rec.709やDCI-P3っていう色域の中にどうにか狭めて押し込むっていう作り方をしていたんですよね。その制限を1度取っ払って、可能な限り現実の光に近いところに持っていきましょう、という考え方がACESワークフローです。

そうすると合成やグレーディングをするときに、ひとつの基準のところに自分の作りたいものを作っていくことでマッチングが全て取れるというか。例えば、数百人でVFXを組むときに「各素材によって色がバラバラです」、「明かりの作り方がバラバラです」、「ワンカット合成するのに何種類も素材あります」なんて状態だと、それを調整するだけで日が暮れてしまうわけです。そういうのをなくすために平準化させるという意味もある。

星子 なので、今まで目合わせでやっていた作業を理論化、数値化して合わせられますよっていう合理的なフローが組めるようになったんです。そういう利点があるので、大規模の映像制作で様々なスタッフが関わる作品になればなるほどACESフローのメリットが活きてくると。そういった技術的な側面からACESフローを組むことが多いんですけど、ACESフローが増えてきたことで、今のトレンドの一部としてACESルックみたいなものが生まれたりもしているんですね。

例えば、Netflix作品などで見られる高品質な、かといって昔のポジルックとも違う綺麗なルックというか。ハリウッドの映画でも『アベンジャーズ』シリーズに見られるようなナチュラルルックとか、凝った色じゃないシネマルックなど。ああいったルックって、ACESだったり素直で理論的なフローを組んだことで生まれた面もあったりもするんですよ。もちろん、いろいろな作り方があって再現もできるんですけど、今回は手早くそういうルックをまず、ファーストルックとして作りたいなという思いがあったので、それがうまくACESとマッチングしたかなと。

本作のカラーグレーディングでのハイライトは?

——今回の作品のカラーグレーディングで思い出深いシーンはありますか?

星子 1番大きかったのは「つぶし」のシーンです。「昼の映像を夜にする」というフィルム時代からある手法で。例えば、広い荒野とかで照明が足りないときに疑似ナイターのようにできるんですよ。それをグレーディングでやろうということで、取り調べ室のシーンはそのアプローチで作っています。

つぶしをすることで照明で作ったナイターとは少し違った表現にもなりますし、僕もいまだに商業映画でよく使ったりします。最近だと『NOPE/ノープ』という映画でもつぶしのシーンが多いですよね。草原のナイターシーンとか、昼に撮った空を入れ替えて重ね合わせて夜のシーンを作ったり。広いロケーションで照明があまり立てられないとか、それこそ気球で吊らないと照明が無いような森の中とか、そういうところを敢えて昼間に撮ってつぶすことで奥まで抜けて見えるんです。『マッドマックス』とかもそう。ああいう独特の世界観を作れるのがつぶしの利点ですね。

色空間をACESにすることでDCIリニア化したもの。

昼間の状態でカラーグレーディングをしたもの。

そこからさらに夜に見えるようにカラーグレーディングをしたもの。

▲「つぶし」とはフィルム時代からある手法で昼間に撮影したカットを夜に見せる手法のこと。海外ではDay For Nightとも呼ばれる。劇中での取り調べシーンではこの手法が採用された。夜間撮影では照明で映しだせない背景のディテールなども再現できる。

——面白い手法ですね。「つぶし」についてもう少し詳しくお聞きしても?

星子 つぶしは黒澤明映画でも使われていたモノクロフィルム時代からある技術で、黒澤監督の脚本を見ると「真昼のように明るい月明かり」みたいなト書きがあったりするんです。そういったものを夜にしっかり表現するには光が足りないので、敢えて昼間に撮影してつぶしにすることで世界を表現する。

過去に、黒澤監督の『用心棒』と『椿 三十郎』という映画の4Kリマスター作業をしたとき、旧作をフィルムスキャンし直して再度カラーグレーディングをし直す工程があったんですけど、その際に当時の基準ってどうなっていたんだろうというのを模索したわけなんですね。それで色々調べてみると、例のつぶしのシーンもやっぱり明るく撮られているんですよ。そのタイミング(※)の数値も全て当時の記録に残っているので紐解いていって、当時の雰囲気や想いを受け継ぎながら現代に蘇らせることを意識してやっていました。

※ここでいうタイミングは、フィルムのタイミング作業のこと。フィルム現像の段階で色調を調整する作業で、フィルム時代のカラーグレーディングのようなもの。専用の機材でフィルムをモニターに表示しながら、輝度とRGBのダイヤルだけで色調整を行なっていた。ここでカット毎に調整した色調整データをプリンターに読み込むと、調整した色になったポジフィルムができあがる。

——最後に、カラーグレーディングにおいて大事にしていることを教えてください。

星子 今は本当にカラリストの裾野が広がり、いろんな出自の方がいてそれぞれで文化が違いますよね。僕はやっぱりフィルムラボ出身の発想というのが根底にあるので、より映画的な発想というか昔ながらの映画スタイルを継承していきながらグレーディングすることで、また一味違ったものになるんじゃないかなと。『Winny』の映画自体もそうですが、過去に作り上げてきた良きものがあって、それを我々がいかにうまく活かして次に繋げていくかという、そういった想いを大事にしながら取り組みたいなと常々思っています。そういった意味でも、自分にとって本作は非常に思い出深い作品になりました。

——本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。