映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第7回

『凶悪』『幼な子われらに生まれ』編集

加藤ひとみ[前編]

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにも関わらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回の登場は白石和彌監督、三島有紀子監督の作品の編集を担当してきた編集技師の加藤ひとみさん。「編集という仕事は楽しい」。そう言い切る加藤さんが、勢いに乗る中堅映画監督たちから信頼される理由とは?

写真=中村彰男 取材・構成=トライワークス

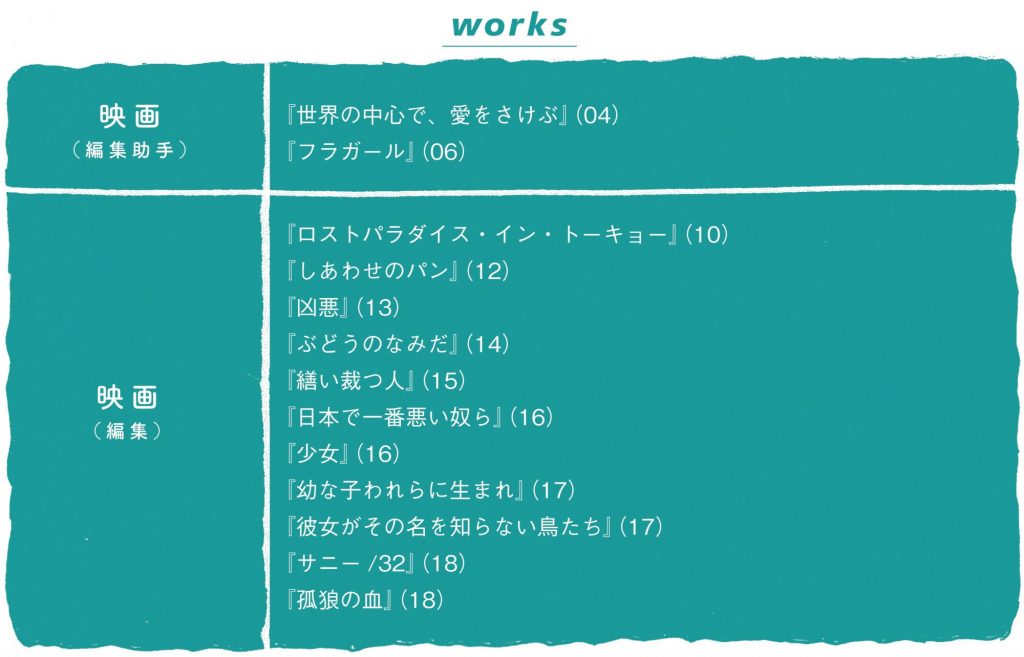

プロフィール

加藤ひとみ・かとうひとみ/1980年生まれ、愛知県出身。日本映画学校卒業後、アニメ制作会社・東京キッズに入社。編集者の今井剛に師事し、『世界の中心で、愛をさけぶ』などで編集助手を担当する。2004年からは今井剛の事務所・ルナパルク所属し、『フラガール』の助手などを経て編集技師デビュー。2015年にフリーランスとして独立した。

映像編集という仕事は

演出の一部だと思います

―― 編集術をお聞きする前に、加藤さんは何のソフトを使っていますか?

実写映画のデビューが白石和彌監督の『ロストパラダイス・イン・トーキョー』だったんですが、そこから実写5本くらいは Final Cut Pro 7 でした。でも、最近は Premiere でも編集します。After Effects と連動する時、ビジュアルに凝りたい時は Premiere を使いますね。アニメの場合は基本的にすべて Avid。技師としてひとり立ちする前から、師匠の今井剛さんのもとでずっと Mac を使っていたので、Mac版の Avid です。

―― 師匠の今井さんから編集についてどんなことを学びましたか?

これは基本的なことですけど、素材を自由に組み替えて編集すること。それと現場に行かないということですね。弟子時代に「行くな」と強制されていたわけではないんですけど、現場に行くといろいろ事情が見え過ぎてしまうので……。現場の雰囲気がいくら良かったとしても、その雰囲気が編集の場まで届かない映像はダメだ、と。なるべくお客さんに近い目線で編集するという意味で、今井さんの考え方は「なるほど」と思いますね。

―― では、実際に編集をする時に加藤さんが最も重要視しているポイントは何ですか?

どうしても力が入っちゃうのは会話シーンですかね。会話シーンって、どのタイミングで切り替えるか、どのセリフにそのタイミングをもってくるか、かなり自由度が高いんですよ。だから会話シーンは、編集者によって仕上がりが違うし、それぞれ独特なリズムが出てしまうものだと思います。あと、リアルさはかなり意識している方だとおもいます。例えば、乱闘シーンであまり型通りに動けていなくて、ぎこちない演技になったのが逆に自然だったり、偶然映像に犬やカラスなんかが映り込んでると、妙に生々しくなるというか、キャラクターやその風景の実在感を動物が手助けしてくれる感じがしたり……。動物が写りこんでいるテイクはなぜかいつも使っちゃいますね(笑)。

―― そのようにディティールから映像を積み上げて編集していくことが多いんですか?

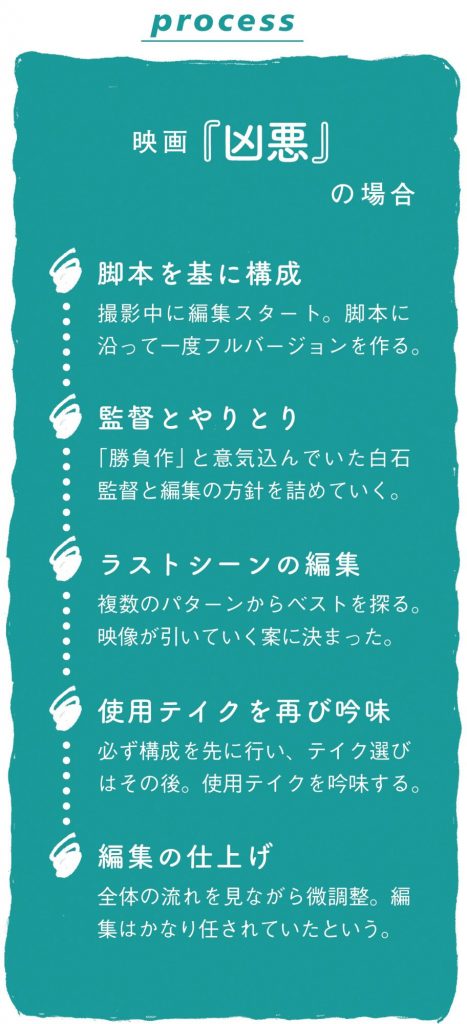

いえ、まず頭からお尻までの大枠の構成を決めてから、ですね。最初は脚本通りにつないだフルバージョンを監督に見せて、そこから1週間ぐらい集中してつないでいきます。この時点では監督が演出を加えられるように、細かいところは余裕を持たせておきますね。その後で監督とああだこうだ言いながら構成をつめていきます。ディティールを見てもそのシーン自体を切っちゃうかもしれないし、テイクを吟味するのはその後。やはり全体の構成を決めてからじゃないと見えてこないものがいっぱいあるんですよ。

―― 加藤さんがこれまで一番編集がうまくいったと思う作品は何ですか?

白石(和彌)監督の『彼女がその名を知らない鳥たち』かな。ところどころ過去の出来事がフラッシュバックで入るんですけど、編集する時にフラッシュバックの入れどころを変えたりもしました。構成、映像のバランスがこれまでの中では作品のテイストと合っていたかなと思います。どちらかというと、過去の話は三島有紀子監督がよく使う要素なんですよ。だから白石監督と積み重ねてきたものと、三島監督と培ったものがうまく融合した、みたいな(笑)。

―― 編集の中で、自分の色をどこまで出すか考えることはありますか?

私はあんまり色は出したくないタイプですね。『凶悪』と『しあわせのパン』はまったく違うテイストの作品ですから、それぞれに合わせないと……ということも考えますし。何年も同じ監督と組んでいると手癖で編集ができないんですよ。「このシーン、あの時の編集に似てるな……」と思われちゃうと、それはなんか嫌なので。例えばモンタージュも、街頭インタビュー風も、YouTuber風の編集も前にやったから、次はどうしよう……と、編集側からどういう演出をしようか考えますね。やっぱり編集も演出だと思います。

―― 編集者は演出家でもあり、職人でもありますよね。そのバランスについてどう考えていますか?

結果的に良い作品になるなら、いわゆる職人的なこだわりとか我を通したいとは思わないです。求められるのであれば、できるだけ頑張りたいとは思いますが……。やはり監督によりけりかなと思います。特殊効果も含めた編集ならではの演出を求められる監督もいますし。それを望まない監督なら「すみません、やりすぎました」ってエフェクトとか余計なものを外すこともありますけど(笑)。

▲作品ごとに Final Cut、Premiere、Avid を使い分けてきたが「最近はあまり差がなくなってきた」という。

▲作品ごとに Final Cut、Premiere、Avid を使い分けてきたが「最近はあまり差がなくなってきた」という。

▲乾燥対策のハンドクリームと目薬は長時間の編集作業に必需品。外部の編集室の場合も持参する。

▲乾燥対策のハンドクリームと目薬は長時間の編集作業に必需品。外部の編集室の場合も持参する。

▲加藤さんのサブマシン。Photoshop や After Effects を使って出先で仮のタイトルを作ることもある。

▲加藤さんのサブマシン。Photoshop や After Effects を使って出先で仮のタイトルを作ることもある。

監督の代表作を

毎回更新してあげたいんです

―― 白石監督とは編集でどういうやり取りをするんですか?

白石監督はかなり任せてくれますね。あんまり細かいことを言わないタイプ。要所でちゃんと舵取りをしてくれるので、編集としてはすごくやりやすいです。でも、白石組はいつも映画のエンディングで悩みます。いろんなパターンの終わり方ができるように素材を撮っていることが多くて、編集で決めることもあるんです。例えば、『凶悪』では黒でバンって落とすパターン、『日本で一番悪い奴ら』は綾野剛さんのドアップで終わるパターンも作りました。実録モノだと実際の人物の写真が最後に出てくるパターンもあるじゃないですか? そういうことをやろうとしたり……。たとえ脚本にどうやって終わるのか書いてあったとしても、そうじゃないベストをいつも探っていますね。

―― なるほど。では三島監督とはどういうやり取りをしますか?

ドキュメンタリーのディレクターは、編集をしている横でナレーションをどんどん考えていくんです。三島監督もドキュメンタリーをやっていた方なので、言語感覚がすごく豊か。このシーンで、こんなセリフや文章があったら良いなっていうのを、私の横ですぐにキャッチしてくれますね。三島監督とは作業リズムが合うんでしょうね。編集で構成が変わることを恐れない方ですし、私が何につまっているのかをすぐ察知してくれるので単純にうれしいです。その部分のセンスや感覚が合わない監督さんだと、言葉を尽くして説明しなきゃいけないので、こちらもどんどん大変になりますから。

―― 両監督はかなり作風が違うと思いますが、編集する意識の違いのようなものはありますか?

監督によって作風の違いはありますけど、自分が今まで観てきた映画の引き出しで対応してる感じですね。私はS・ペキンパー、R・アルドリッチ、黒澤明、深作欣二みたいな男っぽい映画も大好きですし、ヨーロッパっぽい、いかにも文芸映画な作品も観てきました。編集するときに、その引き出しをうまく使い分けているのかもしれません。ただ、白石監督も三島監督も編集の重要性を分かっている監督なので、あまりこちらは意識することなく自然体でやれているというか。

―― 加藤さんが編集者として大切にしてることは何ですか?

ひとつ決めていることは「監督を助けてあげたい」ということです。技術スタッフは年間何本もの作品に関わりますけど、監督はそう簡単に何本も監督できないし、その1本がダメだったら次の作品が撮れなくなってしまう。だから、監督の代表作を毎回更新してあげたいって気持ちが強くありますね。編集の技術的なことも大切ですけど、一緒に作っていく、精神的にちょっと助けになってあげたいという気持ちもあるんですよ。

―― 1対1で監督と向き合う編集者には、別の役割も求められるんですね。

現場スタッフと違って、やはりそこはちょっと特殊です。監督が迷っているときに助言してあげたいと思うし。狙っていた映像が現場で撮れなかったときにも「こうすればそれっぽく見えますよ」みたいな編集的な手助けはしてあげたい。日本映画の現場はなかなか追加撮影できない事情もあるし……(笑)。

編集っていう仕事は

本当に楽しいんだけど……

―― 仕事以外で映画をご覧になるとき、やはり編集は気になりますか?

気にしちゃいますね。私が女性だからかもしれないですけど、M・スコセッシ作品の編集をずっと担当している女性エディターのセルマ・スクーンメイカーが好きで。もうかなり高齢のベテランなんですけど、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』を観てると「セルマ、何歳!?」って思ったり……。『グッドフェローズ』だって50歳くらいでつないでいるんですよ。私、37歳ですけど、まだまだ若造だなと思います(笑)。あとQ・タランティーノ作品の編集をしてたサリー・メンケっていうエディターも個人的に好きですね。

―― ハリウッドでは女性編集者も一般的ですが、日本では違うんですか?

昔と違って、今は多いんじゃないんですかね。先日、私が作業していたポスプロのほかの部屋も、女性エディターばかりだな……と思ったこともあります。女性の編集助手さんも多いので、これからたぶん増えていくはずです。私、映像の専門学校でたまに講師をやっているんですけど、最近は女の子の方が飲み込みが早いと思うことが多くて、たくましいです(笑)。でも、男女に関わらず講義で「あの作品の編集が~」って例に出す作品をみんな観てなさすぎて、正直困ってます(笑)。

―― 加藤さんの立場から見て、日本の映画業界は今どういう状況ですか?

今はビッグバジェットかローバジェットのどちらかの作品が大半です。安くなればなるほど編集に回すお金が削られると思いますけど、この仕事自体はなくならないと思います。Amazon ビデオとか、Netflix とかができたおかげで映像コンテンツの数が増えているので、むしろ人手不足なんですよ。すぐ辞めちゃう若手も多いし、そもそもなりたいって若者が少なすぎて不安ですね。これ、ヤバいなっていう……。でも、どんな状況であっても、私は編集技師として、「編集っていう仕事、すごい面白いよ?」っていうのは言いたいですね。いや、この仕事、本当に楽しいんだけどな~(笑)。

●この記事はビデオSALON 2018年3月号 より転載