1910年から2000年代まで世界各国の映画ポスターを芸術、商業的視点から俯瞰していく書籍『映画ポスターの歴史』。さる9月1日、書籍発売に先駆けてTSUTAYA TOKYO ROPPONGIにてトークイベント『映画ポスターの過去・現在・未来』が開催された。登壇者は本書を監修してくれた国立映画アーカイブ主任研究員の岡田秀則さんと数々の映画ポスターを手がける人気グラフィックデザイナーの大島依提亜さん。お二人に本書のなかで気になったポスターをセレクトしてもらい、その魅力やそれにまつわるエピソードについて語ってもらった。

●日本の映画ポスターは作り手が匿名で、情報がほとんどない

大島さん(以下・敬称略):日本の映画ポスターって、これまでも過去の映画ポスターを誰がデザインしたものなのか調べたりしてるんですけど、なかなか情報がなくて難しいですよね。

岡田さん(以下・敬称略):邦画も洋画も、ポスターは匿名の仕事がほとんどなので、わからないんです。実は私と大島さん、某雑誌の編集長さんと映画ポスターの世界にどういう人達がいて、どこの映画会社の仕事を誰が受けているのかを調べようとしてるんです。それが文字になるのはずいぶん先になりそうですが、やらなきゃ始まらないなと思って、調査チームを作りました。

大島:誰もが知ってる映画ポスターでも誰が作ったかわからないって状態になっちゃってますよね。

岡田:そうですよね。今でこそ、生賴範義さんとか檜垣紀六さんとか何人かの方は名前が出るようになってきたけれども。大半のものは全然わからない。それが悔しくて調べ始めようと思いまして。

大島:そこにこういう本が出るので、助かりますよね。

岡田:今回の本で監修の仕事をしながら思ったことですけど、例えば本書にチャップリンのページがありまして、一番大きく載っているポスターは『チャップリンの黄金狂時代(P.36掲載)』です。これは1925年の映画ですけど、この本に載っているのは明らかに73年のチェコスロバキア版ポスターです。でも、そのことが原書の英文には書いてないんですよ! それが書かれていないと文脈が理解できないわけです。ですので、監修ではそれを補いました。日本の外国映画の翻訳書は注釈などをしっかり入れて読者に優しく作られる伝統があります。だからつい私も、これは何語版とか原文に書いてないことを入れて…。それぐらい調べてほしいと著者に言いたい(笑)。だから、この本は元の英語版よりも情報の精度が上がっているはずです。

けれども、ひとつ申し訳ないことがあって、『ウエスト・サイド物語(P.177掲載)』。これは名作ポスターですけど、長年ほとんどの人がソール・バスによるデザインだと思い込んでいました。でも、ソール・バスがやったのは映画の中のタイトルシークェンスの部分と最後のエンドロールで、後者ではレンガの壁に手書き文字で、キャストやスタッフの名前を見せてゆく。あれはソール・バスの素晴らしい仕事ですが、ポスターは手がけていないんですよ。ただ、ほとんどの文献では両方やったことになっている。本当はジョセフ・カロフという人の仕事なんですけど、そこが直しきれなかったんですよ…。だから今日ここにいらしている方は、カロフの名誉のために、そのことを覚えて帰っていただければと思います。

大島:ソール・バスってそういうの多いですよね。演出してるって言ったのに、実は絵コンテだけだったとか。

岡田:やっぱりあまりにもビッグになりすぎて、周囲が盛り上げすぎちゃった感じなんじゃないですか。この辺は監修者の至らぬところです。今回、「本書の中から2人で気になった映画ポスターを選んでください」というお題がありましたので、悩みながら決めたのが、これから紹介するポスターです。6枚と言われたのですが、私は7枚選んでしまいました(笑)。

大島:それで僕の紹介するポスターの数が減っちゃったんだ(笑)

岡田:映画ポスターというと自分が知っている時代のことが中心になるし、大島さんは現代の仕事をされているので、古い時代のものは僕が選ばなければいけないなということで古い時代のものを多めに選びました。

●岡田秀則さんが本のなかで気になった映画ポスター

1920年代のロシア構成主義を代表するステンベルク兄弟

『カメラを持った男(これがロシヤだ)』

岡田:これはロシア構成主義…ロシア・アバンギャルドの時代のポスターなんですけれども、革命家レーニンは、ソビエトという新しい国は新芸術である映画を大事にしようと言ったので、映画の宣伝美術にも当時の第一線のアーティストが携わるようになりました。ステンベルク兄弟はその代表と言えますが、この本の中にも彼らのページがあります。

大島:これはインハウスで作られたものですか?

岡田:ステンベルク兄弟の工房が作ったものです。ポスターには彼らのサインも入っています。摩天楼を下から撮ると、円形の文字列や反り返っている女性と、摩天楼の遠近法の中心が合っていないですよね。こういうのはかっこいいなと思います。これはジガ・ヴェルトフという人のドキュメンタリー映画で、日本では最初『これがロシヤだ』という題名で公開されて、原題の直訳が『カメラを持った男』で、今ではこのタイトルで呼ばれています。ちなみにステンベルク兄弟が作ったものは2バージョンありまして、もう一つは今私が着ているTシャツのバージョンです。どちらの版も、ヨーロッパなどのオークションでは何万ユーロもしますよ。

大島:あー、それがそうなんですね。

岡田:この映画については、ステンベルク兄弟の作品ではないもので、横長のウクライナ版ポスターもあります。

大島:当時の映画はモンタージュ理論の時代ですか?

岡田:そうですね。ある時期は、映画の教科書みたいな考え方でした。

大島:それを平面的にモンタージュみたいに構成したものなんですかね?

岡田:かなりとんがったモンタージュですが、そうですね。ちなみにこれと同じものが私が働いている国立映画アーカイブにも所蔵されています。1930年にソビエトに招かれた袋一平という日本人がいまして、ソビエト映画を輸入して日本で公開しようとしたロシア文化の研究家ですけども、ロシアの関係者から記念に贈られ日本に持ち帰った品が国立映画アーカイブのコレクションになっています。

大島:わりと最近のクリストファー・ノーランの『インセプション』とか、ああいう街がぐいーんと動いちゃうような絵が、この時代のロシア構成主義っぽいルックだなと常々思ってて、やっぱり、これ見たときに今の映画の中に出てくるギミックと同じような感覚があるなと思いました。

岡田:なるほど。カメラアイを絶対意識していますよね、やっぱり。でも、今だからこそ、こうしたスタイルがデザイナーの方に参考になったりすることもあるでしょうね。

大島:ね。いいですね、すごく。

ジャン・コクトー専属のポスターデザイナーの例外的な作品

『オルフェ』

岡田:では、次。『オルフェ』。ジャン・コクトーですね。絵も描くし、詩も書くしなんでもやる人ですけど、当然映画監督としても著名です。

大島:僕もこのポスター、選びたかったです。

岡田:僕が選んでしまったので、大島さんに抜けがけしてしまったみたいで申し訳ありません。これも実は2種類ありまして、両方ともジャン・ハロルドというアーティストのフォトコラージュなんですよ。

大島:これすごくいいですよね、今っぽいです。この話、僕のターンのときも話したいので、後で。

岡田:実はコクトーって映画ポスターにはジャン=ドゥニ・マルクレスという決まったデザイナーがいまして、この本の中にも載っています。この人の作品は図柄がどちらかというとファンタジックでお伽噺的なものが多いですが、従って『オルフェ』はちょっと例外です。

大島:それはコクトーが絵を描く場合と写真の図柄で分けてるものなんですか?

岡田:『オルフェ』っていうのは、鏡の向こう側の世界に行く話ないじゃないですか? 写真を使うというのは、意味がある気がするんですよね。鏡の向こうの世界でも、戻ってきても、写実感が大事というような。

大島:ちょっとシンメトリーですね。

岡田:そうですね。シンメトリーは絶対意識しているでしょうね。もう片方のポスターもわりとシンメトリー的になっているなと感じました。

モノクロ映画の時代だが、ポスターは色鮮やかに

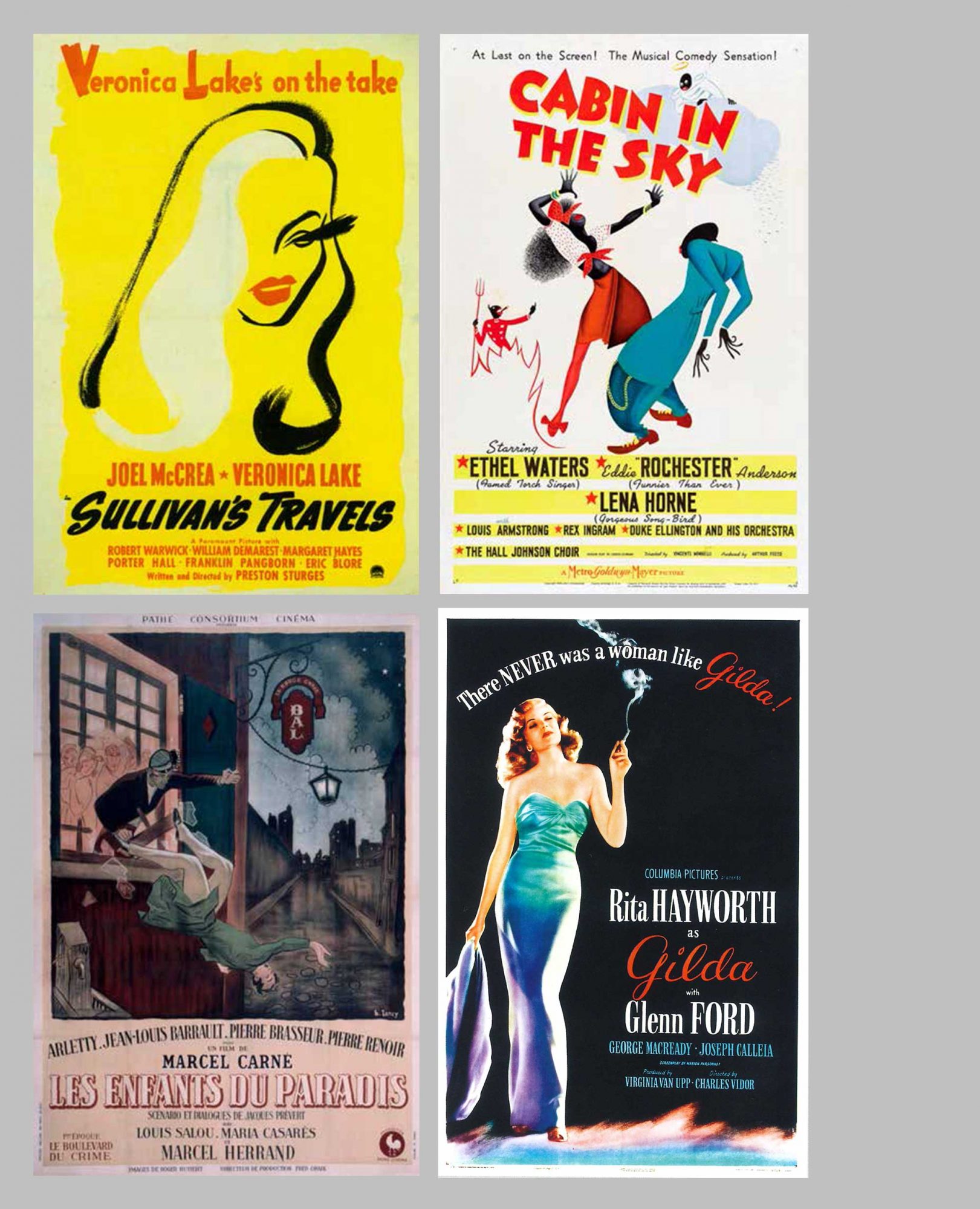

『ギルダ』

大島:ぼく、これ大好きです

岡田:いいですよね。シンプルなのに「なんでこんなにかっこいいんだろう」って。

大島:映画の中では歌ってるシーンですよね? なんとなく黒いサテンのドレス…モノクロなんで実際の色はわからないんですけど。黒々としたドレスを、ポスターではすごい色鮮やかな着色してて、この時代ってそういう傾向ありますよね。

岡田:そうですね。主演のリタ・ヘイワースという女優は1940年代を代表するセックスシンボルで、当時のハリウッドスターのなかでも色気のある人です。『ショーシャンクの空に』(1994年)という映画があったじゃないですか? あの映画のなかで、刑務所の囚人たちが映画を見せてもらうシーンがあって、そこで上映されているのが『ギルダ』。リタ・ヘイワースが出てきた瞬間に男たちが騒がしくなるんです。

大島:なんかそんな感じする。これ床の処理もいいですよね。ちょっと炎っぽいっていうか。

岡田:アメリカにAmerican Film Institute(AFI)という映画団体があって、そこが何年か前に「アメリカン・クラシック映画ポスターベスト100」というのを選んだんですよ。そこで、このポスターが1位になったんです。それでアメリカの業界のなかでも、ものすごい評判が高い一枚だとわかったんですけど、たしか話は南米のバーに流れ着いた歌姫を、純な男と裏街道の男が奪い合うという…一種のファム・ファタール(運命の女)の話ですよね。

小さなタイトルのポスターに痺れる

『白銀のレーサー』

岡田:実は私、この映画観てません(笑)。

大島:僕も観てないです。

岡田:映画ポスターを愛する方々は、この映画が好きだからポスターも好きで集めたりすることが多くて、それが本筋だとは思うんですが。今は映画を観てなくてもポスターだけ独自に評価することもありえるのかなと私は思っています。

大島:そうですね。余談になっちゃうんですけど、最近『JAWS』のポスターのTシャツを着てる女の子を街でよく見かけて、すごくいいなと思ってるんですけど、あの子達は『JAWS』観てないと思うんですよ。調べたら、PLAZAとかで売ってるらしく、検索で調べたら「JAWS Tシャツ コーデ」とか予測変換が出てくるんです(笑)。スゴい時代だなと思って。

岡田:このポスターを作ったのはスティーヴン・フランクファートという人で

大島:僕も共通して選んでます

岡田:そうですね。あとで出てくる大島さんセレクトのなかにもこの人の作品が出てきます。

大島:めちゃくちゃ大好きです。

岡田:かっこいいんですよね。これもものすごい大胆ですよね。映画としてはスポーツものでアルペンスキー。

大島:ポスターのなかで雪山を滑っているのはスキーヤーですね。

岡田:そう、よく見ると奥にちょこっと写ってるんです。フランクファートさんはずっとCM制作をずっとやってた人です。アメリカの初期のテレビCMは「この商品は素晴らしい」というメッセージを絶え間なくしゃべるようなものが多かった。でも、それをやめにして特定の画像で印象づけるっていうCMを始めた革新者の一人なんですよね。

大島:そうなんです。映画のアバンタイトルという一番最初のタイトルロールも少し作ってて『アラバマ物語』のオープニングタイトルも素晴らしいです。

岡田:映画のタイトルを必ずしも大きくしないですよね。下の方に空間を作って配置していて。

大島:そうなんですよ。このタイトルの小ささが痺れるんです。僕も最近ちょっと真似してます。

岡田:許してもらえますか? 日本で。

大島:許されないです(笑)全然許されないです。

岡田:横尾忠則さんが一時、ロジャー・コーマンの『The Trip(白昼の幻想)』で、こういう小さい題名出しをやられてましたよね。

大島:もう一つ特徴的なのが、僕が選んだものもそうなんですけど、小さくタイトルを入れる時って、大抵オーソドックスな書体なんですよ。それだと小さく入れる意味があるんですけど、ものすごく凝ったロゴタイプをものすごく小さく扱ってみっちりさせるってのが贅沢で超かっこいいんですよ。

ボブ・ピークはグラフィカルな絵も、油絵も描けるオールラウンダー

『唇からナイフ』

岡田:熱心な映画ファンはみんな大好きな映画ですね。こういう横長のポスターは大抵イギリス版です。

大島:ボブ・ピークさんのポスターですね、かっこいい。

岡田:イラストレーションが本当におしゃれで、この人でもっと有名なのにはピンク色のバックに描いた『マイ・フェア・レディ』がありますよね。

大島:あと『燃えよドラゴン』ですね。

岡田:あれが両方同じ人だっていうのもすごいですよね。

大島:あと『地獄の黙示録』の…

岡田:そうそう、沼からぬぬぬと出てくるカーツ大佐。

大島:こういうグラフィカルな絵も描けるし、油絵ですごく着彩されているような絵も描ける。オールラウンダーですね、この方は。

岡田:これはデザインもしていて、この横長のイギリス版と縦長のアメリカ版も全部自分でしているはずです。

大島:けっこうぶっ飛んだ映画ですよね。

岡田:ぶっ飛んでます。ゆるゆるのスパイ・アクションですね。

大島:『キングスマン』ってルーツがこの辺なのかなぁって思ったんですけど。

岡田:あぁ、ゆるゆるな感じがですか?

大島:ガジェットの感じとか。違うのかな?

岡田:この映画、誰が『唇からナイフ』っていうかっこいい邦題をつけたのでしょうね。原題は『Modesty Blaise(モデスティ・ブレイズ)』という主人公の女性スパイの役名なんですけど、日本では、そのままじゃ出せないと思ったんですかね?

大島:たしかに。

37歳で夭折した天才デザイナー、リチャード・アムゼル

『スティング』

大島:これも有名ですよね。

岡田:日本版のポスターもこのイラストをほぼいただいていて、一番上に「いっちょカモろうぜ」って書いてあるんですよね。

大島:それもいいですよね(笑)。

岡田:要するに「一世一代の大バクチを終えて、大成功に終わった俺たち」というお話なので、いかにもそういう爽快な絵柄になっています。これはリチャード・アムゼルという人の仕事で、この本でもアムゼルのコーナーが作られています。

大島:この方もみんな知ってる映画のポスターをたくさんやってますよね。『レイダース』とか。あとは『ダーククリスタル』。Netflixで今新作が始まったばっかりなんですけど、その元になった映画とか。

岡田:この人のデビュー作は、バーブラ・ストライサンドが主演したミュージカル『ハロー・ドーリー!』です。

大島:あぁ! あれはかっこいいですねぇ。

岡田:あのポスターは傑作だと思うんですけど、20世紀FOXが『ハロー・ドーリー!』を作った時にポスターを公募したんですよ。そのときに22歳の美大の学生だったリチャード・アムゼルが応募して、見事に衝撃のデビューを飾ったんです。

大島:最初のほうはサイケデリックな面画っぽかったのが、時代を経ていくごとにリアルな方向性に行ってますよね。

岡田:そうですね。『レイダース』なんかもそういう絵柄だった気がします。『ハロー・ドーリー!』はまだ色をグラフィカルに塗った感じがありましたが。

大島:『レイダース』もなんていうかロートレックというかミュシャというか。すごくリアルなんだけど、線をはっきりさせたりして。

岡田:そうですね。一定の線のなかにキャラクターを収めてゆく感じはありますね。

大島:よく見るとね、すごくかっこいいんですよ『レイダース』のポスターって。

岡田:この人の才能は誰もが認めていたんですけど、37歳の若さで亡くなってしまった。

大島:あ、そんなに若く…。

岡田:そういう意味ではアメリカ映画のアートワーク界では非常に惜しまれたという人ですね。

映画をどう打ち出すか、売り出すかという意識が高いポスター

『オール・アバウト・マイ・マザー』

岡田:これは公式の英語バージョンともやや違うバージョンだと思います。俳優の名前もほとんど書かれてなくて…

大島:この本ね、ちょっとずつズレてるんですよ。王道のポスターじゃないほうが載ってたりして。

岡田:オリジナルのスペイン版、アメリカ版両方とも、担当しているのはオスカル・マリネというイラストレーターで、グラフィックデザイナーです。映画以外でもありとあらゆる仕事をしている人ですが、なんといっても太い線で描いた人物像が印象的です。ペドロ・アルモドバルという監督は80年代くらいから出てきて、今ではほとんどの作品が日本でも公開されますけど、自分の映画をどう打ち出すか、売り出すかということへの意識がものすごく高い。うまいんですよね。

大島:そう。アルモドバルの他のポスターや、あと映画自体にもそういうところがありますよね。

岡田:この映画ではマリネですが、8割がたはフアン・ガッティというイラストレーター兼デザイナーにお願いしていて、これが見事なコンビなんですよね。『ボルベール〈帰郷〉』なんかもペネロペ・クルスの前に花がパラパラと咲いていて、一度見たら忘れないポスターですよね。

大島:人自体を切り抜くというよりは唇だけとか目だとか、わりとチャレンジングなコラージュのポスターですよね。

岡田:そうですよね。俳優さんの写真のコラージュだと『トーク・トゥ・ハー』とかね。青く塗った人物と赤く塗った人物の写真を前後に重ねるとか、とても大胆で。まぁ、アルモドバルも大胆な映画を作る人ですけど。

大島:これたしか日本版もこのビジュアルを使ってて、覚えてる人もいると思うんですけど。

岡田:そうですね。人情、感動モノを作るときもあれば、にぎやかなゲイ・コメディだったりいろんな作風があって、それに合ったアートワークをきちんと作らせてるというのがこの監督らしい。監督あるところにアートワークありという現代映画の一例だと思いますね。

大島:この絵の人がお母さんなんだって、一発でわかりますもんね。

岡田:日本でもよくバーに置いてあるんですけど、「アブソルート」というウォッカがありますよね? あれのスペイン版の看板やポスターをやっている人で、それもすごくかっこいいですよ。瓶と人がいくつも並んでる図柄で。

大島:へぇ。それも太い線なんですか?

岡田:全部太い線なんです。はい。ということでいろんな時代に分けて、7枚のポスターを紹介しました。

●大島依提亜さんが本の中で気になったポスター

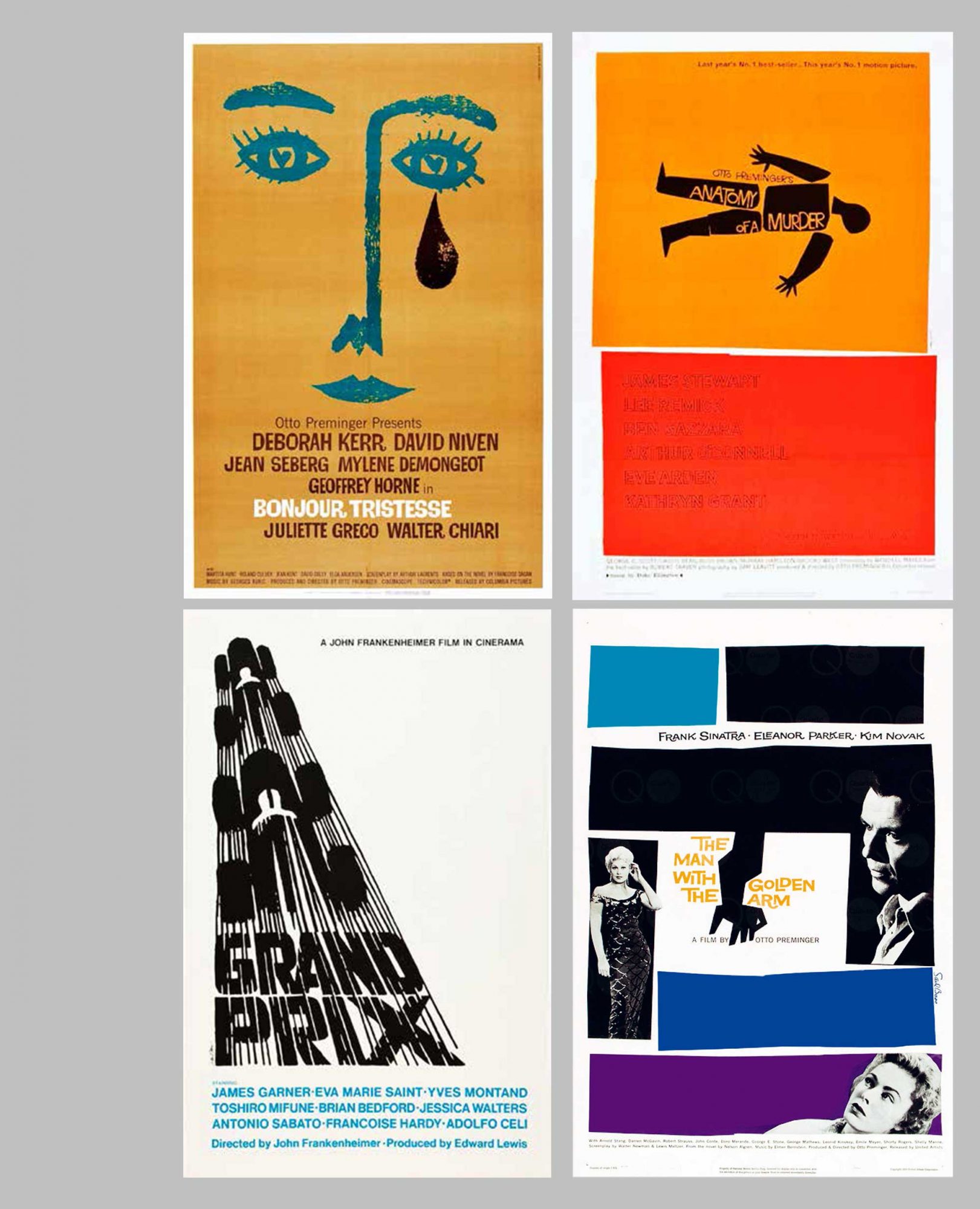

なんだかんだでソール・バスの影響は大きい

『黄金の腕』

大島:このポスターはソール・バスなんですけど、本当は一番最初に選ばないといけないところを岡田さんマニアック過ぎて選んでなかったんで、僕が選ばないといけないのかと思ったんです(笑)。それくらい映画のポスターといえば一番有名なグラフィックデザイナーで、そのなかでもかなり有名なポスターです。『黄金の腕』のポスターバージョンでは人が入ってなくて、色面構成だけでやってるやつが本当は好きなんですけど、このバージョンもおもしろいですよね。

岡田:日本映画で2013年制作の『二流小説家』という作品があって、そのポスターがずいぶん『黄金の腕』っぽいなぁと思ったんですけど。

大島:僕もそう思った(笑)。真似したくなるようなグラフィックなんですよね。僕自身もソール・バスの影響っていうのはなんだかんだですごく大きくて。例えば、この色彩? 青系統・紫系統でまとめるとか。単純な色を使ってるんだけど同系色の鮮やかな色でまとめるとすごく決まりやすいとか。

岡田:『シャイニング』とかもそうですか? 背景は黄色一本なんだけど、文字の中から怖い顔が出てくるポスター。

大島:そうそう。そういうのがいいんですよね。この時代ってモノクロの映画なんだけど、写真を人工着色して着彩しちゃうものもあるんですけど、モノクロの映画でありつつ、ちゃんと映画のポスターとしての鮮やかさや艶やかさをキープしてるところがソール・バスの持ち味ですよね。

岡田:なるほど。それはやっぱり、作られている人ならではの視点ですね。

実は企業ロゴや広告も数多く手がけていたソール・バス

大島:ソール・バスって映画ファンの間では「映画ポスターの巨匠」としてお馴染みなんですけど、(徐にビニール袋から取り出して)紀文のはんぺんあるじゃないですか? このマーク、ソール・バスなんですよ。あとね、(さらにボックスティッシュを取り出し)「Kleenex(クリネックス)」という文字もそうなんです。あとはコーセーとかミノルタとか。だから、実は日本の生活に根ざしたプロダクトのロゴを手がけていて。大企業のロゴタイプや広告なんかもかなりやっているんです。確かに映画の仕事がメインなんだけど、グラフィックデザイナーとしてもかなり巨大な存在だなと思ってます。

岡田:私も映画デザイナーのソール・バスって言ったら、グラフィックデザインの専門家の方に「違います!」って明確に言われたことがあります。

大島:そこがね、僕からすると、モヤモヤしていてグラフィックデザイナーとしては総体的に見てるんですけど、映画っていうのはその一端であって、映画ファンからするとやっぱり映画のグラフィックデザイナーということになるかな。

岡田:そうですよね。あとご自身で映画の始まりや終わりのタイトルクレジットも手がけていますから。そういうところを見ると、やっぱり映画に深く関わっていると思います。

大島:あと、もう一つ絵本も作ってて、『アンリくん、パリへ行く』という本で、日本版が2012年に出たんですけど。学生時代にグラフィックデザイナーの歴史を見てるときに、その本が掲載されてて、それにすごいやられちゃって。その影響がものすごい大きいんです。

小さなタイトルでも目線を誘導できる設計が秀逸

『ローズマリーの赤ちゃん』

岡田:これもフランクファート。

大島:僕、ホント大好きで。この人の仕事が載っているということ自体がこの本の魅力だと思います。僕、勘違いしてたっていうかフィリップ・ギブスさんて人が、このポスターを作ってるのかと思ってたんですけど、二人体制で作ってるんですかね?

岡田:社内で役割分担してるんですか?

大島:この本ではスティーヴン・フランクファートさん名義で掲載されていますが、会社名が二人の名前の連名だったりするので、フランクファートさんの仕事ということで表記されている場合もあるということなんでしょうかね? 僕が好きなのはこの本に載っているものとは別バージョンのポスターになるのですが、これもタイトルが異常に小さい。そのタイトルの使い方がいいんですよねぇ。ぽつんとあるタイトルと乳母車の大きさが対比されてるから、一緒に目線もそこに向かうので、小さいから読みにくいという話じゃなくて、ちゃんとそういうコントロールがされているのが秀逸だと思います。

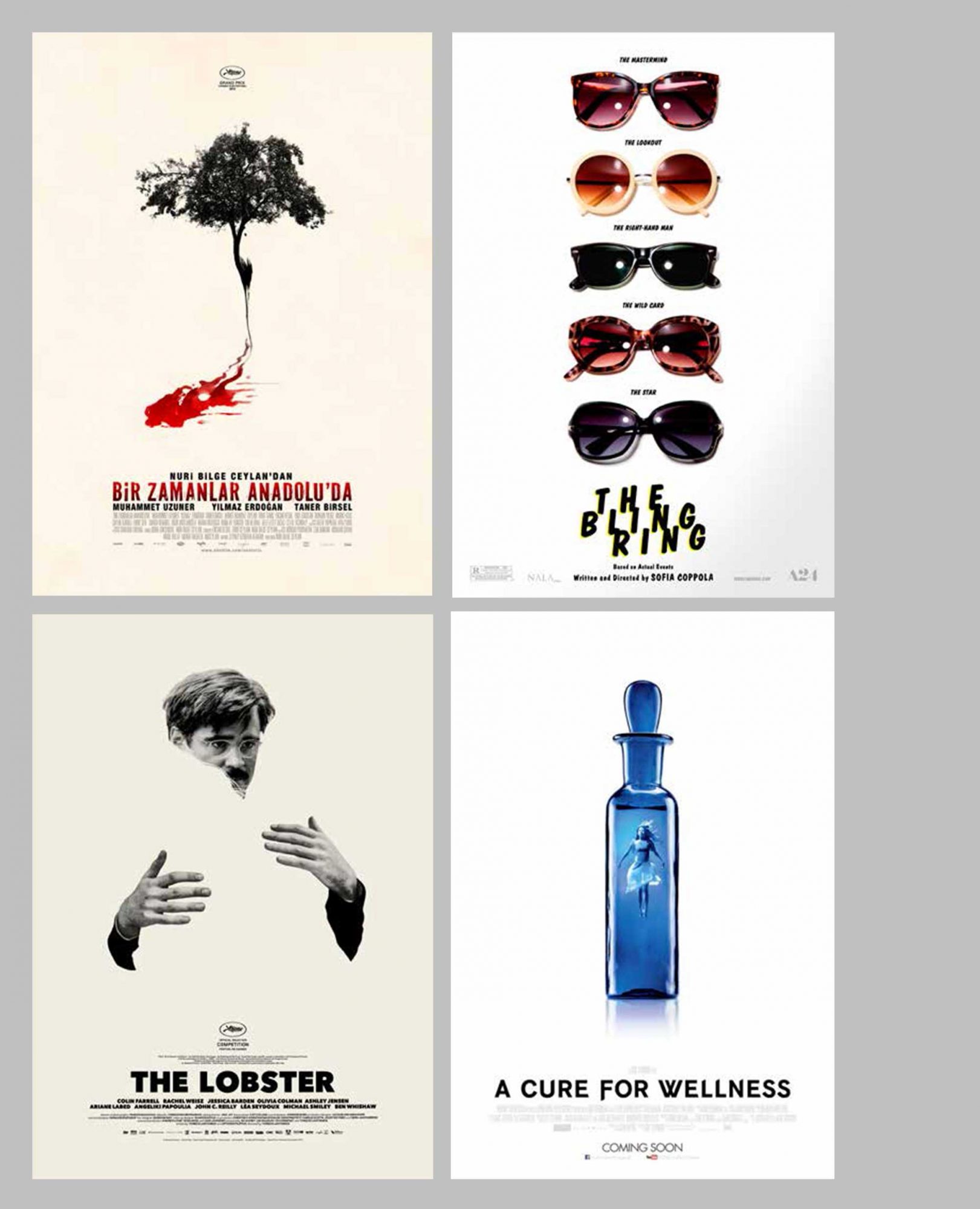

デザインの作法は昔から確立しているが、ビジュアル次第でフレッシュに見える瞬間がある

『ロブスター』

大島:これはかなり時代が飛んで最近のものですが、ギリシャの監督でヨルゴス・ランティモスさんという、ちょっと変わった映画を撮る人なんですけど、その最近のヨルゴス作品を全て手がけられていてるのは同じくギリシャのデザイナーであるバシリス・マルマタキスさん。この『ロブスター』自体もすごく変わった設定で、45日以内に伴侶ができないと動物に変えられちゃうっていうおかしな話なんだけど、配偶者の不在性みたいなものをこうやって切り取るだけで端的に表してしまえるのはすごいなと思いました。もちろん日本版ではこのビジュアルは全然使われませんでした。

で、さっきの『オルフェ』に戻れますか?

『ロブスター』の前作にあたる『Alpies(日本では未公開)』という映画がありまして、これが『オルフェ』のポスターと類似する、三角形の構図のコラージュという共通項があって、制作者がどこまで意識しているかどうかはわからないですが。そもそもデザインの手法というのはかなり古い時代から確立されちゃってるんだけど、似たような手法でも、時代時代で、ものすごくフレッシュに見える瞬間があるというのが、すごくおもしろいなと思って。比べるとすごく似てるんだけど、やっぱり現代的でもあるし、普遍的な部分もあるし、新しさもある。すごくこのギリシャのデザイナーさんは優秀だなと思いました。

●トークセッションを終えて

岡田:実際に本をご覧になると、今回の話も「あぁ、これのことだったのか」という点がたくさんあると思います。とはいえ、限られたページ数ですから、「この人取り上げてないのか」とか「この映画のビジュアル出てないのか」というご意見もありそうですけれど、これからこういう流れの本が増えていけばいいと思います。

大島:あとは、ご自身でモヤっとしたら調べてみると、そこからまた世界が広がりますし、すごい楽しいです。

岡田:そうですね。しかし、よくこれだけの映画ポスターを載っけた本が出たなと。

大島:本当本当。

岡田:それは画期的だと思います。今は『スター・ウォーズ』やったドリュー・ストルーザンとか『唇からナイフ』のボブ・ピークとか作家別の本がどんどん発行されていますからね。今、映画本は売れないと言いますけど、映画ポスター本はついに盛り上がってきたという印象を持っていますし、これはまさにその先駆的な一冊だと思います。ぜひお手に取ってみてください。

二人:ありがとうございましたー。