『アウトレイジ最終章』以来、6年ぶりとなる北野 武監督の最新作『首』が昨年11月より公開されている。本作でカラーグレーディングを手掛けたカラリストの山下哲司さんに最終的なルックにたどり着くまでの過程や印象深いシーンのカラーグレーディングなどについてお話を伺った。

文●永渕雄一郎(midinco studio)/取材・構成●編集部 萩原

山下哲司

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス所属のカラリスト。映画のフィルムタイミング、テクニカルコーディネート業務を経験した後、2007年よりDIカラーグレーディングに従事。

“キタノブルー”というキーワードをどう受け取るか

——本作のルックは、テスト撮影の段階から調整して作られたんでしょうか?

アプローチとしてはそういう形でした。作品のテーマを踏まえて最初に僕のほうで仮LUTを作り、まずはテスト撮影の現場でルックを見ていただきました。現場モニタリングの印象をうかがいつつ、その撮影素材を使って弊社のスクリーンルームでテストグレーディングを行い、ルックのブラッシュアップをしていきました。ただ、「北野組のルックをどうするか」というのは、「“キタノブルー”というキーワードを自分の中でどう受け取るか」といった他の作品にはない緊張感がありましたね。もちろん作品もスタッフも違えば、監督の表現としても今までとは全くの別物なんですけれど。

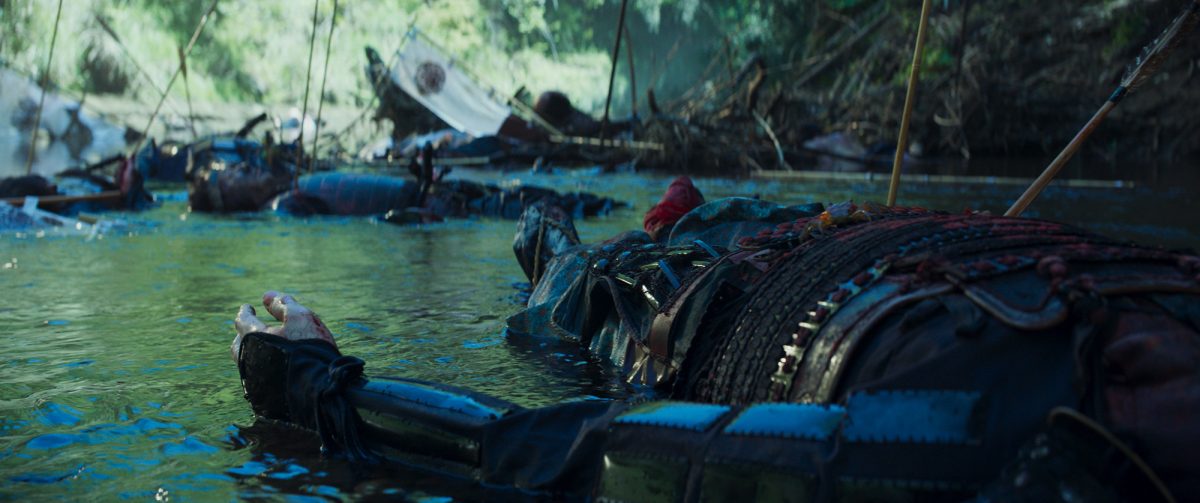

©2023KADOKAWA ©T.N GON Co.,Ltd.

——撮影に使用されたカメラを教えていただけますか?

カメラはARRI ALEXA LFとALEXA Mini LFの2カメ体制、アナモフィックレンズで撮影が行われました。これまで旧来のフィルムでやってきた経験を活かしつつ、“キタノブルー”も基本的にはフィルムルックがベースにあると思っていたので、デジタルで何でもできる時代でありながら軸足はフィルムに置くというか、「デジタルで撮るけれどフィルムを目指す」ということを最初から意識して取り組みました。

——ルック調整について教えてください。

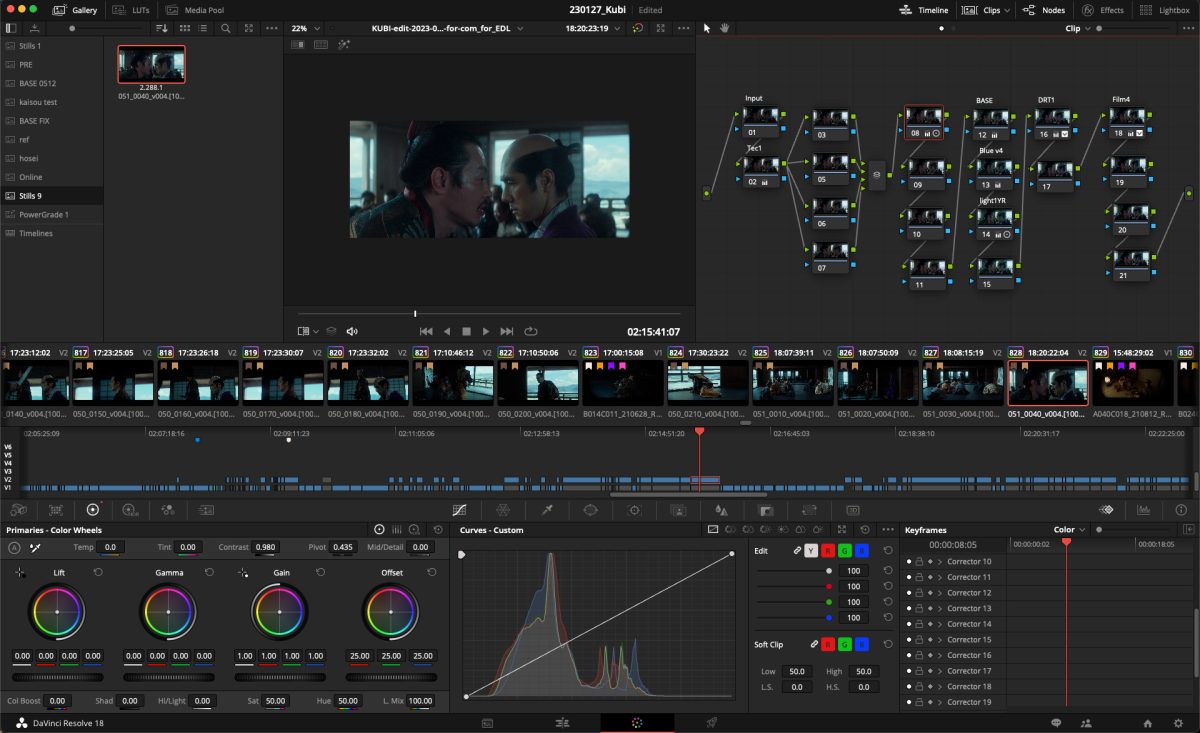

基本的には、“基準を作る”という部分できめ細やかに作り込んでいます。ノードはなるべくシンプルにしたいんですが、やっていることは複雑だったかもしれません。映画の場合、適したルックを探る段階でシーン単位で色を動かしてみて、やっぱりやめるなんてことも多々あるので、空ノードの受け皿を作っておいて「全体的に色を振るとどうなるか?」といろんなルックを試しながら進めていきました。

——ルックは作品全体で統一しているものでしょうか? それともシーンによってバラバラなんでしょうか?

そこはカラリストによってそれぞれ考え方があるかと思いますが、僕の場合はほとんどの作品でキーとなるトーンをひとつしっかりと決めています。そうすることで全体的なルックがバラつかなくなるし、極力ゴールに近い基準を作ることで作業的にもシンプルになります。

これはネガフィルムを作るような発想に近いかなと思いますね。フィルムという媒体自体も技術的に制約のある中でネガを作り、ポジを焼く際にフィルムタイミングのみで補正を行い、フィルムの色温度もデイライトかタングステンしかないなかでも、様々な素晴らしいルックが作られています。それと同じ感覚で、何でもできる時代だけれど、そういうことを考えながらやりたいなと思っています。本当にいいネガがひとつ作れれば、全体的に成立するという考えを視野に入れて準備をしていきました。

『首』でのDaVinci Resolveのカラーグレーディング画面

▲デジタルで色々な画作りができるものの、1本の映画としての統一感も出したいので、フィルムのタイミングの作業と同じようにキーとなるトーンを決めて、各場面で微調整をしている。

▲デジタルで色々な画作りができるものの、1本の映画としての統一感も出したいので、フィルムのタイミングの作業と同じようにキーとなるトーンを決めて、各場面で微調整をしている。

——そのようなルックを目指した理由は?

『首』には女性がほとんど出てこないんです。男の顔に生き様が刻まれているというか、そこをしっかりと伝えることで凄みが出て、映画としての説得力にも繋がるなと感じたので、まさしくフィルム的なニュアンスを出せればそれをそのまま実現できるという狙いがありました。なので、ACESのカラーパイプラインの中でフィルムルックを目指すという視点でひとつ基準を作っています。ただ、実はクランクイン前は色をブルーには振らず、基本的にニュートラルなLUTを作っていました。

回想シーンが起点となったブルートーン

——本作では、ブルートーンの印象が強いですよね?

最初はあくまでニュートラルなトーンでの撮影だったんですが、途中で全体をブルートーンに変更した経緯があります。撮影が始まって2カ月くらい経った頃にある回想シーンの撮影があり、ルック操作としての撮影部の判断で色温度の設定を下げることで画として青くしたんですね。具体的には、5600Kくらいのシチュエーションを4000Kくらいまで下げて撮影したシーンがありました。

すると、回想シーンをご覧になった北野監督から「全部これでいいんじゃないか」という意見が挙がったと連絡が来て。それまでに撮影した素材はRAWだったので、後から色温度をすべて変えてオフライン編集に回し、「ルックの基準としてこの方向でいきましょう」とご判断されました。なので、その時点までの撮影素材については、実は撮影後に色を大きく変えています。後半はカメラ側の色温度を4000Kにして撮影が行われました。

©2023KADOKAWA ©T.N GON Co.,Ltd.

——過去の北野作品の作り方で参考にした点や、考え方の違いなどはありましたか?

北野作品にはやはり青の印象が強いと思いますが、見直してみると案外そこまで青いわけでもないんですよね。そこまで青くはないけれど時間が経ったときに「青い作品だったな」と記憶に刻まれている面白さというか。それってブルーを印象付けるような演出の印象が強く残っているのかなと思っているので、僕の中ではそういった部分を意識しながらやっていました。

——北野監督はほとんどの作品で編集にも入られるそうですが、本作ではどのような形でやり取りをされましたか?

北野組の撮影には、1週間撮って1週間休みといった特殊なサイクルがあるんです。厳密には休みではなく、監督のテレビ出演などを挟むためその間は準備期間なのですが、そういう意味でもいろいろと練る時間があるんですよ。昔のフィルム時代って、フィルム撮影をしてプリントを焼き、そこで初めて画が見えますよね。なので、ラッシュという形で助手も含め皆でスクリーンでの試写をした後に技術的なブラッシュアップをして次に向かう、という流れが歴史的にあります。

本作もそれに似た形で、クランクインして撮影した映像を試写をしてルックの雰囲気を再度確認するといった流れを4回程やっています。この段階での試写は技術スタッフ間で行われました。ラッシュを見ることって最近だと中々ないですし、スクリーンで見るのと現場のモニターで見るのとではまた違った印象を受けたりもするのでとてもいい機会でした。このときの印象や狙いに対して違和感がないかを撮影監督の浜田 毅さんや照明の髙屋 齋さんから伺い、こちらで再度調整をしていきました。

また、監督も撮影が休みの週にはオフライン編集に入られるので、撮り終えたシーンから繋いで見ていくんです。その際に魅力的に映らない映像だと採用されないこともあるため、オフライン用メディアに対してもグレーディングを作り込んで調整することも多かったですね。なので、オフラインで監督がご覧になるところがルックのプレゼンを兼ねているような節もありました。

©2023KADOKAWA ©T.N GON Co.,Ltd.

——グレーディングにおいて印象深いシーンは?

回想シーンにおいて、いわゆる“銀残しトーン”の中でも力強く凄みを出したいというのはあったので、そこはこだわったポイントですね。例えば、刀で団子を食わせるシーンがあるんですが、VFXの力を借りずにDaVinci Resolveだけで血の赤は色を抜かずに残すだとか。また、先にも説明した通り本作は全体的にシアンの強いブルートーンになっています。全体の色をブルーに振るということは、青いフィルターを入れて撮影するような感覚に近いので、色の分離が悪くなったり色がこもってしまうことがあるんですね。

ただ、美術や衣装を含めた作品の狙いをどうちゃんと伝えるか、この素晴らしい撮影素材をどうちゃんと残すかが重要なので、ブルートーンにすることでその表現が弱くなることは絶対にまずいなという想いがありました。なので、各シーンにおいて適切な色温度の度合いを僕のほうで決めて、「ブルーをこのくらいにしたらフェイストーンはこういう感じになって、そこに衣装や装飾の色が入るとこうなる」みたいなことを、現場のこだわりが残るようバランスを見ながらきめ細やかに調整していきました。

©2023KADOKAWA ©T.N GON Co.,Ltd.

フィルム時代の緊迫感を目指したグレーディング

——カラリストとして本作を通じて伝えたいことはありますか?

カラリストの仕事は映像の雰囲気を作ったり作品全体を整えることが中心ではありますが、撮影素材のありのままを生かしたり、ときには引っかかりを作ることが面白い仕事でもあると思うんです。ただ、その一方でフィルム時代に上映されていた映画的な説得力みたいなものを超えられていないという感覚もありました。例えば、北野監督の過去作品である『ソナチネ』を見たとき、「今は何でも作れる時代なのにこれに勝るものを全く作れていない」と感じたんですよね。そういう意識っておそらく皆持っていて。

もちろん、フィルムに似せれば似せるほどいいのかというとそうではなく、映画として伝わってくるものが違うというか、「かけがえのない瞬間を目撃しているんだ」というヒリヒリとした緊張感を出したいなと思ったんです。編集の切れ味やスピード感もそうだし、見た感じはちょっとクールで、ドライで、シンプルで、それでいて登場人物たちはうちなる熱いものを持っているような、あの時代の北野映画が持つ緊迫感にあった、何が起こるか分からないフィルムだからこそ出せる“あの感じ”を、本作では目指しました。

▲IMAGICAエンタテインメントメディアサービスのグレーディングルーム。

▲IMAGICAエンタテインメントメディアサービスのグレーディングルーム。

『首』予告編

〈STAFF〉

●原作・脚本・監督・編集:北野 武

●撮影:浜田 毅

●照明:髙屋 齋

●録音: 高野泰雄

●美術:瀨下幸治

●編集:太田義則

●音楽:岩代太郎

●企画・プロデュース:紀伊宗之

●製作:KADOKAWA

●配給:東宝、KADOKAWA

●公式HP:https://movies.kadokawa.co.jp/kubi/

〈CAST〉

ビートたけし、西島秀俊、加瀬 亮、中村獅童、木村祐一、遠藤憲一、勝村政信、寺島 進、桐谷健太、浅野忠信、大森南朋、六平直政、大竹まこと、津田寛治、荒川良々、寛一郎、副島 淳、小林 薫、岸部一徳

●VIDEO SALON 2024年3月号より転載