©2023 NEOPA / Fictive

『ドライブ・マイ・カー』でタッグを組んだ濱口竜介監督とシンガーソングライターの石橋英子さんとの共同企画としてスタートした本作は世界三大映画祭・ベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した。ここでは本作のルックづくりを手掛けた撮影監督の北川喜雄さんとカラリストの小林亮太さんにお話を伺った。

文●永渕雄一郎(midinco studio)/取材・構成●編集部 萩原

北川喜雄(撮影監督)

1982年岡山県生まれ。東京藝術大学大学院映像研究科を卒業後、撮影助手を経て映画、CMの現場に従事。濱口竜介監督とは『なみのおと』『なみのこえ』『ハッピーアワー』などでもタッグを組んでいる。

Photo by Yuko Fukui

小林亮太(カラリスト)

1985年生まれ。大阪芸術大学卒業後2007年より株式会社オムニバス・ジャパンに入社。映画やCMでカラリストとして活躍。濱口竜介監督作では『GIFT』『ハッピーアワー』を手掛けている。

『悪は存在しない』

4.26Fri.Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、 シモキタ – エキマエ – シネマ『K2』ほか全国順次公開

〈STAFF〉

●企画・監督・脚本・編集:濱口竜介

●撮影:北川喜雄

●録音・整音: 松野 泉

●美術:布部雅⼈

●助監督:遠藤 薫

●制作:⽯井智久

●編集:⼭崎 梓

●企画・音楽:⽯橋英⼦

●プロデュース:⾼⽥ 聡

●製作:NEOPA / fictive

●配給:Incline

●公式HP:https://aku.incline.life/

〈CAST〉

⼤美賀均、⻄川 玲、⼩坂⻯⼠、渋⾕采郁、菊池葉⽉、三浦博之、⿃井雄⼈、⼭村崇⼦、⻑尾卓磨、宮⽥佳典、 ⽥村泰⼆郎

オファーの経緯

——北川さんと小林さんが一緒に仕事をするようになったきっかけを教えていただけますか?

北川 小林さんとは大阪芸大の先輩後輩という間柄なんですが、在学中はそんなに近しいわけではなかったんです。僕が卒業後に映画の撮影助手をやっていて、その何年後かに大阪芸大の同級生である杉田真一さんの監督作品を、小林さんにグレーディングしてもらったのがきっかけでした。

小林 北川さんが撮影監督デビューされてからも何本か映画をご一緒させていただきました。今回で4作目ですね。

北川 本作の監督を務めた濱口竜介さんの『ハッピーアワー』(2015)でもグレーディングを手伝ってもらいました。

——『悪は存在しない』のオファーの経緯を教えてください。

北川 もともと濱口さんとは東京藝術大学の大学院で知り合って、僕が1期生、濱口さんのほうが歳は上なんですが2期生ということで繋がりがありました。その他にもいろんな作品でご一緒しています。本作については、濱口さんからオファーがあったのが撮影の1年前くらいでしたね。

小林 濱口監督とは『ハッピーアワー』でご一緒していたこともあり、「今度、濱口さんの作品を撮るんだけど協力してくれない?」という打診が北川さんから入って。当時はまだ脚本が完成していなかったので、脚本の準備稿をいただいて、そのときに「濱口さんと一度会ったほうがいいね」という話になり、3人で食事をしながら打ち合わせをしました。その後、撮影が終わってからポスプロへ、という流れです。

ライブパフォーマンス映像から 膨らんだ構想と物語

北川 企画の成り立ちは、濱口さんが監督した映画『ドライブ・マイ・カー』(2021)のコンポーザーである石橋英子さんから、「ライブパフォーマンスのための映像を作ってほしい」と濱口さんに依頼されたものだったんです。濱口さんとしても、ライブのための映像がどういうものなのかリサーチをしないとよく分からないということで、一緒に石橋さんに会いに行きました。

石橋さんのいる山梨県小淵沢の制作環境がどういうものなのかを取材する形で、濱口さんとふたりでカメラを2台持ってドキュメンタリーを撮ってみたのが始まりです。即興で音楽を作るという行為がどういうものなのかという率直な疑問もあったので、石橋さんとジム・オルークさんのハウススタジオで、ふたりが音楽を即興で作る様子をブラックマジックデザインのBMPCC 6K Proで撮影しました。この映像が公開される予定は今のところないんですけど、傑作でした。

——そこから、なぜ長編映画になったんでしょうか?

北川 もともとの企画から長尺の作品を作ることは決まっていたのですが、最初のプランではセリフありで通常の映画の撮影をし、完成させたものを、再編集して解体し、サイレント版の作品を作るという試みでした。しかし、撮影中のどこかで濱口さんのなかで出演者の方々の素晴らしい演技や美しい自然のなかでの撮影に手応えを感じ、最終的には『悪は存在しない』という映画とサイレント版である『GIFT』という石橋さんのライブパフォーマンスのための映画の2作品が生まれることになりました。また、どこかのタイミングで石橋さんから「濱口さんのやりやすい方法で一度撮ってみてはどうですか?」という提案もあったようです。

——撮影に使用したカメラ機材を教えていただけますか?

北川 基本的には、BMPCC 6K G2 1台で撮影しましたが、“説明会”のシーンのみ、もう1台同じカメラを使っています。レンズは私物のニコンのオールドレンズで、スチル用のNIKKORシリーズを使用しています。ブラマジのカメラを映画で使ったのは『ハッピーアワー』につぎ2回目です。最初はソニーのFX6という案もあったんですが、4K以上の解像度を保つためにはフルサイズになってしまい、僕の感覚ではボケすぎだと感じました。台本の持つ世界観にマッチしないと思い、スーパー35mmセンサーである今回のカメラに決めました。また、監督との打ち合わせの中でも今回のロケーションと親和性が高いだろうという話が出ました。濱口さんの言うとおり僕もスーパー35mmのセンサーサイズで撮るほうが今回の台本の表現したいことに繋がるかなと思い、BMPCC 6K G2を採用しました。

撮影ではブラックマジックデザインBMPCC 6K G2を使用

初期構想から理想を追求したフィルムトーン

——本作のルックはどのように作られたのでしょうか?

小林 最初に北川さんと現場のLUTを作ったとき、コダック PORTRA 400というフィルムで撮影したマクベスチャートをリファレンスにしようという話になり、それをBMPCC 6K G2で再現するところから本作のルック作りは始まりました。最初に「ここから始めましょう」と決めた北川さんの慧眼があり、最後までそれで走り切ったのが良かったと個人的に思っています。

北川 僕がフィルムのトーンを好きだったというのもあるんですが、濱口さんから事前に、「限られた予算内ではあるけれど、グレーディングに時間をしっかりとかけることができるなら作品が持つある種の強度のようなものを底上げする可能性は無限に広がるんじゃないか」という話をされていたんです。そのうえで、自分の好きなトーンは何かと考えたとき、濱口さんも僕も「いつか湯水のようにフィルムを回して撮ってみたい」という願望があったため、そのフィルムのトーンを狙おうという話になりました。ただ、映画用フィルムのシミュレーションはサードパーティ製で出ていたんですが、それを使うのは面白くない。

そこで、一眼レフカメラのフィルムが様々なメーカーから出ており、映画のフィルムともまた少し違うトーンであることに目をつけ、それをシミュレーションするのが面白そうという理由からPORTRAを選びました。トーンとしては、色の転びが激しくなく、粒状性も整った印象で、あまりじゃじゃ馬ではないようなフィルムであることに加え、僕の想定するルックとの親和性も高かったため、今回はまずPORTRAでマクベスチャートを撮影し、DaVinci Resolveのカラーマッチツールで正確な色補正をした後、細かい調整を行なって小林さんにLUTを作ってもらいました。

——ルックにおいて、特に意識したことはありますか?

北川 これみよがしに「フィルムですよ」というアピールをするのではなく、ストーリー上で見せなければならない部分はしっかりと見せ、物語の邪魔にならないようなトーンを狙うというのが前提にありました。本作は、僕らの普段の生活よりも映画の持つリアリティは、抽象度の高いものだと感じました。

しかし、あまりにも人間の普段の見た目からズレてしまうような過度なトーンによる演出は邪魔になるのかなと。当初、フィルムのグレインを足すことなども提案したんですが、濱口さんとしては「デジタルで撮ったものに何かを足して、フィルムと遜色ないルックのシミュレーションができることは分かるけど、そもそもデジタルで撮っているんだから今回は潔くデジタルのままやってみよう」と仰っていました。

「100年後の人が見ても普通に見られるルックを探ったほうがいい」という濱口さんの言葉が印象深いですね。なので、本作のルックではそういった部分を意識しています。

▲北川さんが所属するキューブフィルムのグレーディングルーム。DaVinci Resolve Advanced Panel を備え、ソニーのマスモニも備えている。ここでプレグレーディングとして各シーンのキーとなるカットのグレーディングを行なった。

▲北川さんが所属するキューブフィルムのグレーディングルーム。DaVinci Resolve Advanced Panel を備え、ソニーのマスモニも備えている。ここでプレグレーディングとして各シーンのキーとなるカットのグレーディングを行なった。

美しさをそのままスクリーンに再現するグレーディング

——グレーディングで印象に残っているシーンは?

小林 中盤に出てくる、湖にふたりでやってくるシーンの光がとても美しく印象的でしたね。本作は特に光が綺麗な映画で、いい時間にいい光を撮影していただいています。実際に現場にいらっしゃった方の心情がその画から溢れてくるような再現をグレーディングでどうしていくべきかというところに苦戦しましたね。

また、花を皆が探し回っているうちに日が暮れていくシーンでは、違和感なく繋ぎつつ、どう時間経過を表現していくのかという部分にグレーディングとしてはかなり気を遣いました。単純に暗くなっていくだけでは繋がりが悪かったり、撮っている環境が違ったりもするので、「この辺りを探しているから、これくらいの明るさで大丈夫」といった話し合いをしながら丁寧に作っていきました。

北川 “なるべくライティングをせず、いかに自然光が一番綺麗な状態を狙えるか”というコンセプトで、現場の美しい空気感をそのままスクリーンで再現することを目指しました。撮影は2023年の2〜3月に行なったんですが、とても空気が澄んでいて、しんとするような空気感というか。その状態や、あの美しさ、太陽光の色などをどうにか再現したいということで、演出的な意図というよりも時間をかけて記憶を探りながら同じ色にしていくという、ある意味抽象的な作業でもありました。

小林さんのすごいところは、しっかりと波形も見た上で色の転び具合を調整したり、各カットをシームレスに繋げる技術力など、グレーダーの基本がしっかりとあったうえで、さらに撮影者としての感覚も持っている部分だと思います。記憶という曖昧な部分や、僕らが何度も見ているうちにだんだんと色が変わってきてしまった部分などを、データ的にズレがないかをチェックしながら、しっかりと僕らの意図をくんで仕上げてくれました。

小林 昔、先輩から「カラリストは独りよがりな孤高の仕事ではない」と言われたことがあって。グレーディング目線では「ここをこうすれば格好いい」などのセオリーがいろいろとあると思うんですが、ただ綺麗な色やトーンを作るんじゃなくて、“お客さんが求めるものを出してあげなきゃいけない”ということを伝えてくれた言葉なんだと思うんです。その作品にマッチするルックを作品と一緒に探していくことこそが、カラリストの楽しいところなんだと今は感じています。

▲オムニバス・ジャパンのグレーディングルーム。 DaVinci Resolve Advanced Panelを備え、配信、CMでのHDR作業用に4Kマスモニを2台完備。映画にも対応できるようにDLP Cinemaプロジェクターも備えている。

▲オムニバス・ジャパンのグレーディングルーム。 DaVinci Resolve Advanced Panelを備え、配信、CMでのHDR作業用に4Kマスモニを2台完備。映画にも対応できるようにDLP Cinemaプロジェクターも備えている。

DaVinci Resolveのカラーグレーディング画面

▲DaVinci Resolveのカラーグレーディング画面。木陰から雪で明るい日向へのパンするようなシーンでは明るさの調整にver.17から搭載された「ハイダイナミックレンジ・カラーホイール」が役立ったという。

▲テスト撮影でコダックのフィルムPORTRA 400で撮影した写真をリファレンスに撮影用のLUTを制作。その後のカラーグレーディングでも、このLUTを使用し、各カットごとに調整をした。

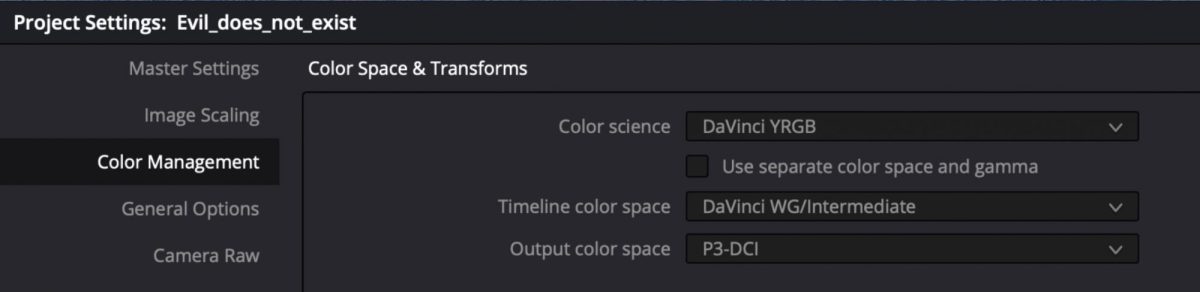

▲タイムラインカラースペースを色域が広く細かな調整がしやすい「DaVinci WG/Intermediate 」でグレーディング。

©2023 NEOPA / Fictive

©2023 NEOPA / Fictive

●VIDEO SALON 2024年5月号より転載