取材・文●takumifone

第77回カンヌ国際映画祭で絶賛され、インド映画としては30年ぶりとなるコンペティション部門正式出品作、そしてインド映画史上初のグランプリ受賞作となった『私たちが光と想うすべて (原題: All We Imagine as Light)』。その静謐でありながら力強い映像世界を創り出したパヤル・カパーリヤー監督に、インド・ムンバイの都市性、女性の生き方、そして映画における“光と音”の表現について、技術的な側面も含めてお話を伺いました。

パヤル・カパーリヤー監督

1986年、インド・ムンバイ生まれ。

インド映画テレビ研究所で映画の演出を学ぶ。2015年に製作した実験的なドキュメンタリーの短編「THE LAST MANGO BEFORE THE MONSOON」が、2018年ベルリン国際映画祭でプレミア上映され、同年のアムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭で審査員特別賞を受賞。続いて2017年に製作した13分の短編「AFTERNOON CLOUDS」は、カンヌ国際映画祭のシネフォンダシオン部門に選出される。初長編ドキュメンタリー『何も知らない夜』は2021年カンヌ国際映画祭の監督週間で上映され、ベスト・ドキュメンタリー賞であるゴールデンアイ賞を受賞。2023年には山形国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門でロバート&フランシス・フラハティ賞(大賞)受賞するなど、15の映画賞にノミネート、9つの賞を受賞している。『私たちが光と想うすべて』は初長編劇映画ながら、第77回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞し、世界から注目を集める映画監督のひとりとなった。

ムンバイという都市が持つ“自由と矛盾”

――映画拝見しました。私は、インドに行ったことはないのですが、ムンバイという場所にとても特別な意味があるように感じました。監督にとってムンバイとは、どのような場所ですか?

私はムンバイ出身なので、ムンバイは一番よく知っている都市です。ムンバイの面白いところは、その矛盾にあります。全国から多くの女性が働きに来ている都市で、比較的自由があります。夜遅くに帰宅したり、好きな服を着たりできる安全な都市という側面もある。とても現代的でコンテンポラリーな感覚がある都市ですね。一方で、生活費が高く、住むのに苦労する都市でもあります。その矛盾が面白いと思っています。ムンバイは本当に高い家賃が必要で、快適に暮らすには多くのお金を稼がなければいけません。映画でも描いたように、女性たちは狭いアパートをシェアして、長い距離を通勤しています。ただ、(主役の)アヌは自由に恋人と過ごすことができていますよね。田舎ではそうはいかない。田舎では噂話が絶えず、親も交際を認めてくれない。でも都会では匿名性があり、夜のマーケットを自由に歩ける。彼女は貧しくても、自由を手に入れている。そうした都市の矛盾を描きたかったんです。

――映画を観て、インドの経済格差の存在も強く感じました。あるキャラクターは再開発の影響で引っ越しを余儀なくされます。インドの急速な経済成長とそれに伴う問題も描かれていますよね?

その通りです。ムンバイでは特にその格差が顕著です。土地が限られていて、日本と似ています。とある場所が急に価値を持ち、開発業者が介入してきます。経済成長は嬉しいことですが、もっと人々に公平な成長が必要だと感じています。

音は現実でなく、心を映す

――音楽の使い方についてですが、映像はドキュメンタリー的で現実的ですが、音楽はとてもロマンチックで感情的です。例えばとあるバスのシーンでは、雨の中で恋人と過ごす甘い時間を音楽が表現していますね。

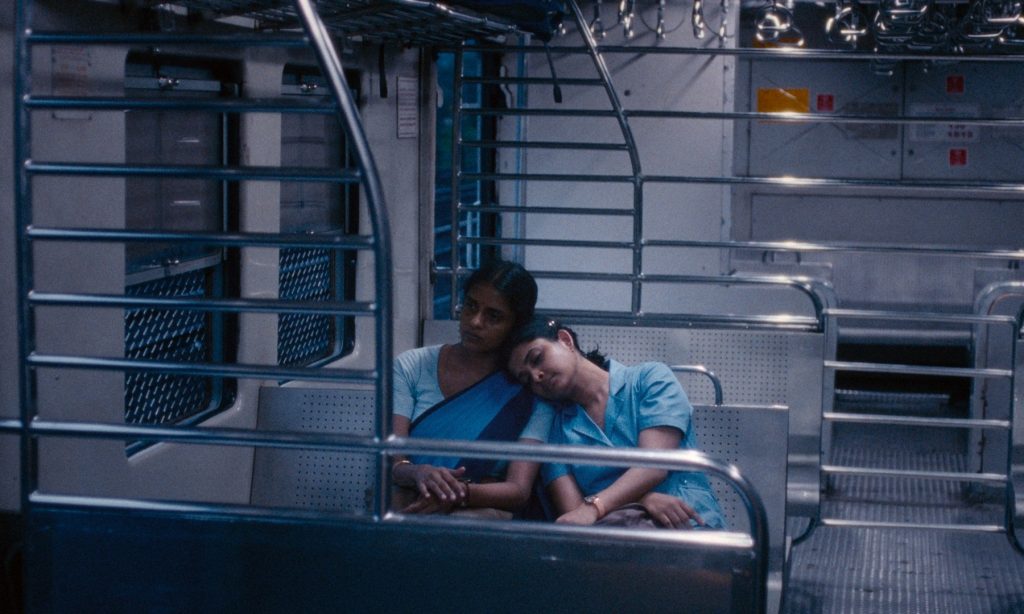

私は音楽をシーンの説明ではなく、キャラクターの感情を表すものとして使っています。恋をしていると、渋滞に巻き込まれていても、世界が美しく感じられる。そうした気持ちを表現したくて、エチオピアの修道女、エマホイ・ツェゲ=マリアム・ゴブルーの音楽を使いました。彼女の音楽にはとてもロマンチックな感情がありました。音響もリアル重視ではなく、感情に基づいて変化しています。とあるシーンでは同じ列車の音が不穏に聞こえたり。私にとって、音は言葉で表現できない感情を伝える手段です。

「自然光のように見える」照明設計と撮影哲学

――映像のトーンは自然光を活かしたような現実的なもので、ロマンチックなサウンドとのギャップが印象的でした。

都市においては、人混みの中でも孤独を感じることがある。その感覚を表現したかった。物理的にひとりでなくても、心が孤独であることは都市に特有の現象だと思います。

――テキストメッセージを画面上に表示する演出も印象的でした。

それは私がロマンチストだからです(笑)。昔は手紙で愛を伝えましたが、今やその手紙はWhatsAppです。実際に病院で看護師が急にスマホを見て微笑む姿を目撃して、これは新しいラブレターの形だと思ったんです。テキストの世界には秘密の愛が溢れている。それを表現したかったんですよ。

――衣装や町並みの色調にブルーが多く使われていましたが、意図的ですか?

ムンバイのモンスーンシーズンは街中が青いビニールシートに覆われます。貧しい人も金持ちも同じように雨から家を守るためにこの青を使う。それがビジュアル的に興味深くて、色彩として映画の前半をブルーで統一しました。後半の田舎のシーンは赤や黄色に変わります。

――見た目はフィルムで撮影したようなルックでしたが、実際はデジタル撮影ですよね?

はい、予算がなかったのでデジタルシネマカメラで撮りましたが、撮影時にフィルターを多用しました。グリマーグラスフィルターやブラックプロミストフィルターなどを使ってハイライトを滲ませ、フィルム的な質感を出しています。グレーディングは35mmフィルムを使った経験が豊富なフランス人カラーグレーダーと一緒に行い、ルックを作り込みました。

――使用カメラとレンズは?

メインはARRI ALEXA Miniで、Cookeレンズを使用しました。ドキュメンタリー的な部分ではCanon C300やC70も使いました。人混みでは大きなカメラが使えないので、小型のカメラを使ってリアリティを保ちました。

――最後に、観客へのメッセージがあればお願いします。

映画そのものがメッセージです。フィクションとドキュメンタリー、夢のような要素が交錯するような、分類できない映画が私は好きなんです。人生もそうですから。

私たちが光と想うすべて

7/25(金)よりBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテほか全国公開

第77回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞

第82回ゴールデン・グローブ賞 最優秀監督賞・最優秀非英語映画賞ノミネート

第96回ナショナル・ボード・オブ・レビュー 外国語映画トップ5

第78回英国アカデミー賞 非英語映画賞ノミネート

第18回アジア・フィルム・アワード 最優秀作品賞受賞

第59回全米映画批評家協会賞 監督賞 外国語映画賞受賞

第90回ニューヨーク映画批評家協会賞 外国語映画賞受賞

第50回ロサンゼルス映画批評家協会賞 外国語映画賞 受賞

ほかノミネート、受賞多数

監督・脚本:パヤル・カパーリヤー

出演:カニ・クスルティ、ディヴィヤ・プラバ、チャヤ・カダム

原題:All We Imagine as Light/2024年/フランス、インド、オランダ、ルクセンブルク/マラヤーラム語、ヒンディー語/118分/1.66:1/字幕:藤井美佳/配給:セテラ・インターナショナル PG12

■公式サイト

■公式X https://x.com/Watahika_cinema