====================

加瀬澤 充 映画監督

1976年静岡県出身。立命館大学卒業後、テレビ番組制作会社を経て、映画美学校で佐藤真監督に師事し、自主ドキュメンタリー『あおぞら』(2001年)を制作(AZコンテスト準グランプリ受賞)。その後、諏訪敦彦監督の『A Letter from Hiroshima』や佐藤監督作品の助監督を務め、2002年よりドキュメンタリージャパンに参加。

NHK『私たちの国のカタチ〜衆院選とZ世代』(2021)など、多数のテレビドキュメンタリーを演出。2012年にドキュメンタリーの公開提案会議、Tokyo Docsで自殺志願者を救う牧師のドキュメンタリー『A Step Forward』が最優秀企画賞を受賞。その後、映画『牧師といのちの崖』(英題:『A Step Forward』)として2019年に劇場公開され、ニューヨークのJapan Cuts、ソウルのEIDF、ヘルシンキのDoc Pointに招待、上映された。最新作は『Appalachian Lenses アパラチアンレンズ』。

====================

アパラチアとはどんなところ?

新作『アパラチアンレンズ』が完成した。この映画はアメリカ•ケンタッキー州で1969年に始まり、今も続いている若者向けドキュメンタリーワークショップを取材したドキュメンタリーだ。「アパラチア」とは、ニューヨーク州からミシシッピ州まで伸びるアメリカ東部地域を表していて、広大な山脈が広がる自然豊かな地域だ。

このドキュメンタリーワークショップを主催しているAppalshopは長年、ケンタッキー州ホワイツバーグと言う人口2000人強の小さな町に拠点を構えてきた。いわゆるトランプステイトと言われている場所で、町に黒人は数えるほどで白人ばかりの田舎町だ。かつては石炭産業が栄えたものの、石炭産業の衰退とともに人口は流出し、自前の産業が育たなかった界隈は過疎化や貧困が大きな社会問題となっている。アパラチアン地域の人々は、ヒルビリーと蔑称(べっしょう)されることも多い。これは田舎者という意味で、独特の英語の発音や、無学で見窄らしい田舎者の格好をしている人々だと蔑まれたりしてきた。ステレオタイプな眼差しに晒されてきた地域だと言える。

私は1年間、文化庁の助成金をもらってホワイツバーグに家族と滞在した。Appalshopの研修員として、ワークショップの活動について勉強するためだ。この場所、日本からはとにかく遠い。まず飛行機で12時間でテキサス州のダラスへ、トランジットで数時間待ち、さらに国内線に乗りかえて2時間半でテネシー州のトライシティ空港へ。さらにそこから車でおよそ2時間の道程だ。車で向かう道中は、ほとんどが山間の自然の中を走り、時折小さな町を通り抜ける。公共交通機関のようなものはなく、車がないと辿り着けないような隔絶した場所にホワイツバーグはある。

始まったきっかけは「貧困との戦争」

ワークショップが1969年に始まったきっかけは、当時のリンドン・ジョンソン大統領の政策「貧困との戦争(War on Poverty)」だ。貧困の人々を支えることを大きな施策の一つとして打ち出した彼の任期中に、社会保証の拡大や家賃補助などの様々な法整備が進められた。そのひとつとして教育への援助も強化され、特に貧困地域に暮らす若者を支援するために、ドキュメンタリー制作を教えるワークショップが始まった。当時、アメリカ全土で10箇所ほどこうした組織があったが、今も続いているのは、Appalshopが主催するドキュメンタリーワークショップだけだ。1969年はキング牧師の暗殺の翌年だ。ベトナム反戦で各地でデモンストレーションがおき、黒人と白人が激しく対立し、時代が大きく揺れている渦中に、この活動は始まった。

Appalshopのwebサイト(https://appalshop.org)にはこう記入されている。

「1969年にドキュメンタリーワークショップで始まったアパルショップは、50年以上過ぎた今も、伝統とアパラチアの創造性をドキュメントし、活性化している。私たちはコマーシャル産業が語らないストーリーを語り、アパラチアの声と共にステレオタイプを変える」

なぜこのワークショップが今も続いているのか? 映画やテレビなどでドキュメンタリー制作を続けてきた私はこの組織に大きな興味を持った。

ショート動画世代にドキュメンタリー?

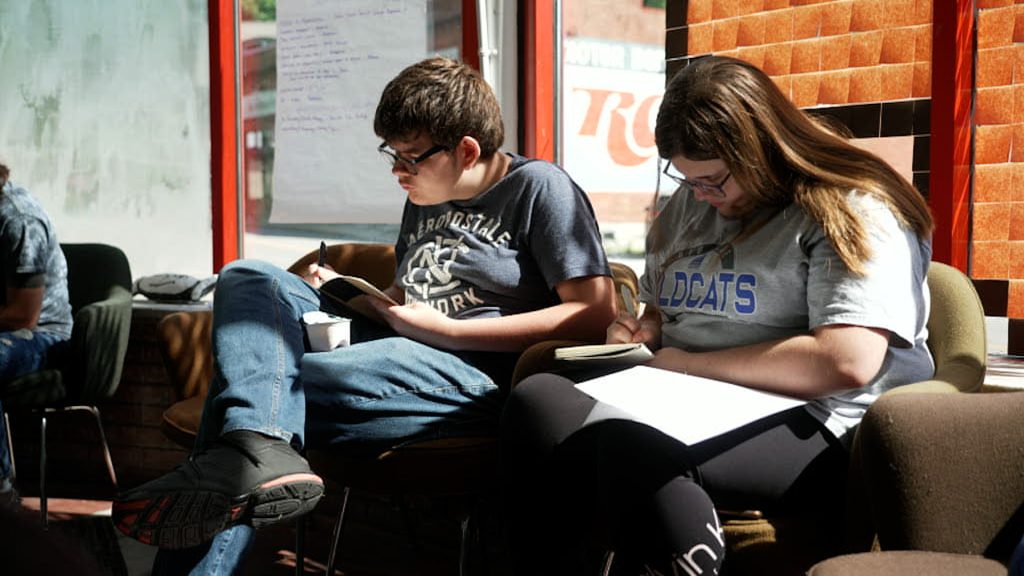

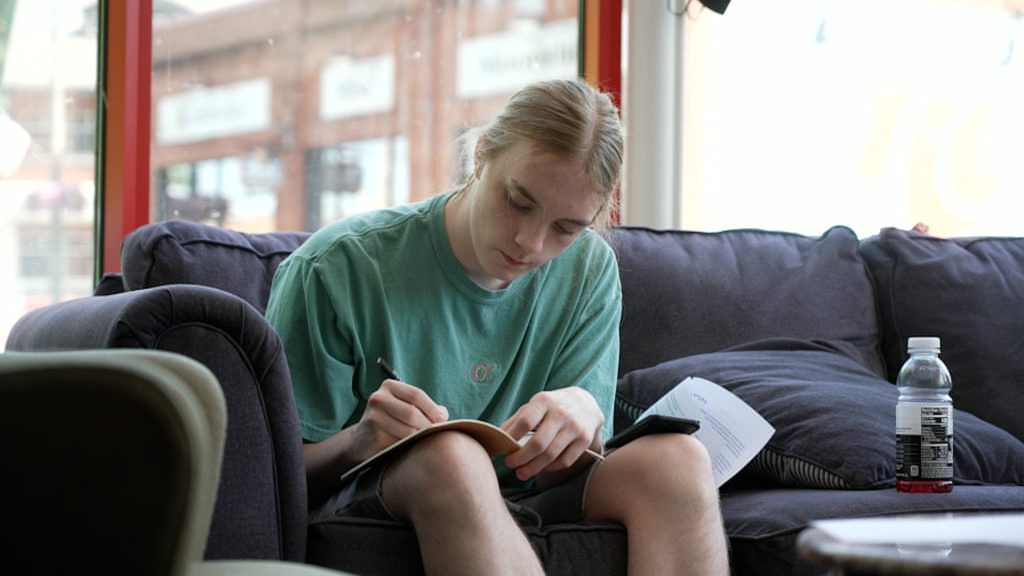

ワークショップは、高校生たちが長い夏休みにはいる間に2カ月にわたって開かれる。

私が取材した年は6月6日に始まり、11名が参加した。ほとんどが近隣の場所に暮らす高校生で、なかには大学入学で都会へ出たけれど夏のワークショップのために帰省してきたものもいる。驚くのは、これは彼らにとって仕事であるということだ。ドキュメンタリー制作を学びながら、お金を払うのではなく、もらうことができるのは、1969年に貧困地域を支援する目的で始まった当初の目的の名残だと思う。スマホでの撮影はお手のものの参加者たちも、ビデオカメラに本格的に触るのは初めてと言うものも多く、ホワイトバランスや絞りについてなど、撮影や録音機材を使って基礎的なことから学んでいく。

そして、基礎を学ぶと同時にこのワークショップで過去に制作されたドキュメンタリーを視聴する。TikTokやインスタグラムのショート動画に馴染んだ世代にとって、ドキュメンタリーを見るという体験に、いささか戸惑っている感じもした。飽きたらすぐにスワイプしてしまう世界に生きている若者たちにとって過去のドキュメンタリーは見慣れないものなのだろう。

始まった当初の熱気が受け継がれている

1969年にはじまった最初のワークショップで制作された初期作品は、10〜30分ほどの8作品だ。地元の屠殺の技術を取材した『Woodrow Cornett, Letcher County Butcher』やホワイツバーグのメインストリートで人々に、ベトナム戦争や、大学で起きていた騒乱や若者のための仕事や楽しみがない町について問いかけた『Whitesburg Epic』、石炭産業や教育問題や政治についてなどについて若者同士で語り合い、この地域とは何かを問う『Appalachian Genesis』などだ。

当時の参加者で後に Appalshopのメンバーのひとりとなった映画監督のハービーは、17歳だった当時をこう振り返る。

「自分たちのいる場所を内側から見つめる役割を担っていたと感じていたよ」

ワークショップの拠点だった小さなビルは熱気に溢れ、することのなかった若者たちは撮影に夢中になったと言う。初期の作品の中にはベトナム戦争のことが時折、語られている。こうした時代の雰囲気を知ることができるのも現実を映すドキュメタリーの魅力のひとつだと思う。当時の若者たちの話題も、近所の誰が徴兵されたとか、誰が亡くなったとかのベトナム戦争の話が多かったとハービーが教えてくれた。

実は、ホワイツバーグには、小さな戦争資料館があって、資料館の前に戦車が飾られている。ハービーが資料館の前に飾られた慰霊碑に刻まれた名前を指差して、この子はよく遊んだ同級生だったと教えてくれた。多くの人々が亡くなったベトナム戦争で犠牲になったのは、こうした田舎に暮らしていたアメリカの人々だったと言う言葉がハービーの寂しげな表情とともに印象に残っている。

ハービーら当時の参加者らは16ミリのアリフレックスカメラを肩に担ぎ、真の自分たちのイメージを捉えた作品を作るための撮影に夢中になった。「この地域の誤ったイメージが拡散されていて、何が真実の姿を映したものなのか。人々の本当の苦しみを伝えるのに欠かせないものを探したんだ。」 撮影したものを繰り返し見て、編集していく経験の中で、ハービーはドキュメンタリー制作の喜びを発見したと言う。そして、その後映画監督になった。おそらく、初期のワークショップ参加者が感じた熱気は、今も続くワークショップに受け継がれている。

ワークショップのプログラムが地域に密接に繋がっている

参加者たちは最初の1カ月、様々な方法で撮影技術やストーリーテリングの方法を学んでいく。私が非常にいいなと思ったのは、ワークショップのプログラムが地域と非常に密接に繋がっていることだ。カリキュラムのひとつで町の企業のショート広告動画をつくると言う授業がある。生徒たちは3つの班に分かれ、地元の企業を撮影する。私は「Appalachian Citizens’ Law Center」という地元の法律事務所への取材に同行した。ホワイツバーグのメインストリートの一角にあるこの法律事務所で若者たちが広告映像を制作するためにインタビューを撮影する。その中で若者たちは石炭産業の影響が今もこの町を蝕んでいることを知る。ここには困っている人々が無料法律相談を受けにやってくるのだけれど、石炭産業のために農業用地の水が汚染され使えなくなってしまっていたり、黒肺病と呼ばれる肺の中に石炭の粉塵が蓄積することが原因で起こる肺疾患に苦しんでいる人などのケースもある。若者たちは取材を通して、この町の歴史や現在についても学んでいくのだ。

さらに、ワークショップのプログラムの中には教師役として、詩人や、カメラマン、作家などの地元のアーティストが参加する。当初、ドキュメンタリーワークショップとして始まったAppalshopは、50年以上の歴史を経る中で、演劇部門や、コミュニティラジオを運営するようになり、芸術家たちの集う拠点になった。こうした地元との繋がりを育ててきたからこそ、このワークショップの活動はこの地域に息づいてきたのを感じる。

アパラチアのゲーム文化、アパラチアンミュージック、そして中絶問題

ワークショップの後半の1カ月は実践だ。3班にわけ、30分余りのドキュメンタリー作品3本を制作する。全員で話し合い、決まったテーマは、アパラチアのゲーム文化、アパラチアンミュージックについて、そして、当時アメリカ全土で問題になっていた中絶問題についてだ。2022年、アメリカでは、「妊娠を継続するか否かに関する女性の決定はプライバシー権に含まれる」としたアメリカ合衆国の1973年の最高裁判決「ロー対ウェイド」判決が覆され、大きな問題となっていた。ケンタッキー州は保守的な土地柄で知られている。現在の州知事はアンディ•ベシアという民主党の政治家だが、基本的には共和党が強い土地柄で、プロライフと呼ばれる、胎児の命を尊重し中絶に反対する立場の人が多い。この年、中絶するのは女性の権利だと、全米全土で論争が巻き起こりケンタッキーでも各地でデモ活動が起こっていた。

この問題についてドキュメンタリー取材を重ねているチームを中心に、作品作りに熱中する若者たちを取材していく中で、私が目にしたのは若者たちが自らの眼差しを獲得していくプロセスだ。

例えば「ロー対ウェイド」のチームは、保守的なケンタッキーにも中絶は女性の権利だと戦っている人々を取材した。そして撮影素材を編集しながら、どのようなストーリーを語るのかを仲間とともに話しあう。なぜ中絶が女性の権利なのか、中絶が禁止された場合、自分たちにどんなことが起こり得るのか、さらには保守的な自分たちの町で迫害されている性的少数者のことなど。そして、戦う人々の姿を通じて自分たちが暮らすこの土地の未来に希望を見い出そうとしていたように思う。

私はそんな彼らの姿を見つめながらドキュメンタリーという営みは、ステレオタイプな考えを解体し、世界や社会をもう一度捉え直すことなのだと再認識した。そして、そのプロセスの中で若者たちは多くのことを学んでいく。Appalshopのアーカイブスに残された作品や、若者たちがワークショップで撮影した作品群は、このアパラチアの小さな町で生きてきた人々の姿や声が記録されている。大手メディアでは語られないような小さな声が集積された作品たちは、まるで、この町の記憶のようだとも思う。

大きな言葉にするとこぼれ落ちてしまう「生の断片」や「世界の断片」。

ここにはそうした無数の宝石のような人々の物語が、紛れもなく存在している。そして、ドキュメンタリーとして保存された人々の声は、世代を超えて受け継がれていく。ドキュメンタリーが記録することの根本的な意味を考えさせてくれるような営みがこの土地では続いているのだ。そして、その物語は未来の若者たちによってこれからも続いていく。

実はこの文章には書ききれなかったけれど、2022年7月28日、ワークショップ上映会の前日にケンタッキー州を1000年に一度と呼ばれた洪水が襲った。ことの顛末は映画の中で語られているので、ぜひ『アパラチアンレンズ』を見てほしい。それは、私にとっては記録することの意味を突きつけられる経験であり、被害に直面した若者たちの眼差しは私に多くのことを教えてくれた。