「日常ってこんなにも綺麗なんだよ」──映像監督・由井友彬さんはキヤノンの新しいシネマカメラEOS C50で身近な日常の美しさを切り取った。コンパクトながら7K RAW内部収録が可能で、RF F1.4 L VCMレンズとの組み合わせによるシネマティックでフィルムライクな質感を実現。実際に使ったクリエイターが語る、撮影現場でのリアルな使用感とは?

取材・文・構成●編集部 萩原

協力●キヤノンマーケティングジャパン株式会社

撮影協力●OASTBLUE、ニッポン手仕事図鑑、大野屋總本店、漁師.jp、神奈川県漁業協同組合連合会、斎田芳之、静岡県伊東市のみなさん

由井友彬

石川県出身。18歳で上京し美容師を経て大学で哲学を専攻、アメリカ留学中に映像制作を開始。帰国後は映像作家として活動し、旅映像で実績を積む。現在はMVやビューティ、企業広告まで幅広く手がけ、シネマティックな演出と心情を表現する映像が特色。

『ひとひら』

『EOS C50 IMPRESSION』映像監督:由井友彬インタビュー

キヤノン EOS C50

オープン価格(実売554,400円)ボディのみ

コンパクトなボディにCINEMA EOSの映像表現力を凝縮。7Kフルサイズセンサーによる高画質・高感度性能とCINEMA EOS SYSTEM初搭載のオープンゲート記録や縦クロップ同時記録などにより、自由度の高い撮影が可能なプロの映像制作を強力にサポートする最新シネマカメラ。

EOS C50で美しく切り取るさまざまな場所・人々の日常

——今回、EOS C50撮り下ろし映像の企画を考えた経緯や狙いを教えてください。

カメラのプロモーション映像って、スポーツや海外の絶景など、すごく豪華でかっこいい世界観が多いのですが、それがとても遠い世界のことのように感じることがあって。それを見ても自分が撮っているような親近感が湧かないんですよね。今回の作品は、いろんな人々の日常を撮って「日常ってこんなにも綺麗なんだよ」ということを見せたいと思ったんです。映像を見た人が、このカメラを手元に置いていろいろ撮って回りたいと思ってもらえるような内容にしたかったんです。年齢も性別も場所も時間も天気もさまざまな日常を織り交ぜて、オムニバス形式で作品を作っています。どのカットも「すごい綺麗だな、でもこれって周りにあるよね」と思ってもらえることを目指しました。

現場でのEOS C50の使用感

——撮影のなかでEOS C50を使ってみていかがでしたか?

EOS C50とRF F1.4 L VCMレンズの組み合わせが本当に素晴らしかったです。出てくる画のクオリティがすごくシネマティックで、フィルムっぽい質感があります。最近のカメラは画がデジタルな印象で、生々しさや親近感、ニュートラルな感じがなくて、どちらかというとアーバンでパキパキした画のカメラが多いのですが、僕が映像を始めた2015年頃、画が好きでキヤノンを使うようになったんです。その後、いろんなカメラを経て、ここに戻ってきたという感じがしています。すごく使っていてしっくり来ましたね。

——どんな機材構成で撮影に臨みましたか?

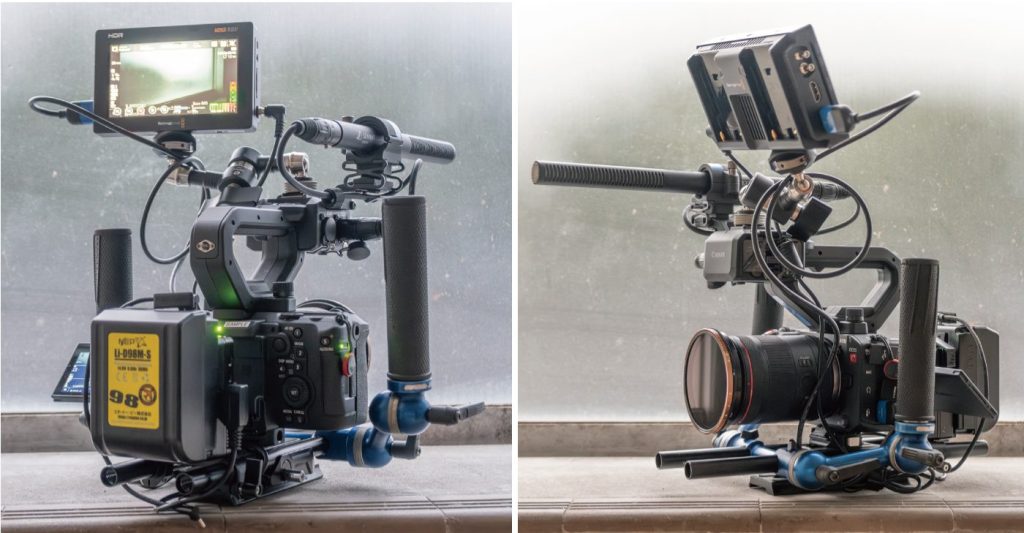

このカメラの一番の良さは、手元に置いておきやすいサイズで、いつでもカバンに入れておけるカメラだということです。ジンバルに載せても、そのまま手持ちでも撮れるし、ガチガチにリグを組まなくても使いやすいんです。今回の撮影では基本的にはシネサドル(カメラサポートバッグ)に載せて、付属のトップハンドルにモニターを付ける軽めのセットアップで運用しました。今回のような、いろんな場所でいろんな人たちの日常を撮るというテーマには、この変幻自在な機材の使い勝手にすごく助けられました。

——今回撮影に使用したレンズは?

今回はほぼRF F1.4 L VCMレンズシリーズで撮影していて、主に35mm、50mm、85mmを使用しました。人物を撮る時はほとんど50mmで撮影しました。このレンズは本当に素晴らしいです。すごくニュートラルで、柔らかく、フレアの出方もいい。フィルター径も全部一緒だからNDフィルターの交換もストレスなくできました。重量や重心バランスもほぼ同じなのでジンバルのセッティングも簡単でした。撮影の流れを止めることなく、手持ちとジンバル、シームレスに行き来できました。コンパクトで軽く、2〜3本をカメラバッグに入れてもストレスになりません。これは流行ると思います。僕の中ではオートフォーカスがバシバシ決まるシネレンズですね。

今回の撮影で使用したレンズとリグ

レンズは重量や重心バランス、フィルター径を統一して設計しているRF F1.4 L VCMシリーズ。20、35、50、85mmを使用。リグも必要最小限の構成。付属のトップハンドルは活かし、モニターはブラックマジックデザインのVideo Assistを使用。ガンマイクはゼンハイザーMKE600。バッテリーはNEP Li-D98M-SからUSB-Cでカメラに電源供給している。

——その他、印象的だった機能などありましたか?

C50はバッテリー持ちが想像以上によかったです。純正バッテリー2〜3個あれば安心して撮影に行けます。PD対応のVマウントバッテリーからUSBで給電もできるし、スチルとシネマのハイブリッド系カメラで心配だったバッテリー持ちの懸念は全くありませんでした。僕は広告案件などで2倍スローを使うことが多いのですが、今所有している他のカメラには2倍スローがないんです。でもC50には(24p/48fpsが)あるんですよ。2倍スローって、広告案件だと一番使うスローモーション速度なんです。CMの15秒とかの世界で4K/120pで回したら、ちょっと長いんですよね。

——映像も写真も両方撮るクリエイターが増えていますが、その視点から見てEOS C50はいかがでしたか?

僕も普段そういう仕事が多いですね。今回は一般の方々を撮影させていただきました。せっかくの機会でしたから、写真も撮ってプレゼントしたのですが、同じ構図、同じレンズで映像と写真の垣根がすごく低くなったというか、同じ感覚のまま写真も撮ることができました。

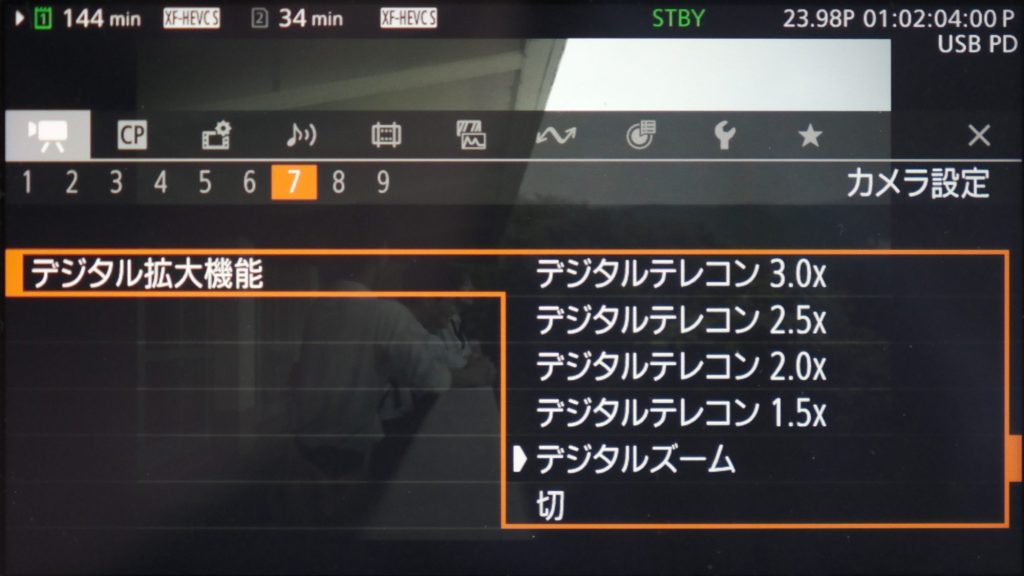

——撮影の合間にデジタルズーム機能を試していただきましたが、いかがでしたか?

本当にズームレンズを使っているような感覚で使えました。オーバーサンプリングしてからクロップしているので、2倍を超えるぐらいまでは全然分からないですね。この機能があれば、もしかしたらRF 20mm F1.4 L VCM1本だけでも作品が作れてしまうのではと思いました。

ラン&ガンスタイルで切り取ったさまざまな人々の日常

今回の作品では伊東市を中心に東京でもロケを実施。三脚に据えた撮影はほとんどなく、手持ちやジンバルなどのラン&ガンスタイルで撮影を行なった。リグ使用時は豆袋のような形状のカメラサポートCinesaddle(シネサドル)が活躍してくれた。レンズは各焦点距離で重心バランスの統一されたRF F1.4 L VCMシリーズを中心に使用したため、手持ちからジンバルへのセッティングのチェンジもスムーズに行うことができた。

現場でのEOS C50の使用感

——今回全編RAW収録ということでしたが、編集でのCinema RAW Lightの扱いはいかがでしたか?

7KのRAWが内部収録できて、しかもM4のMacBook Proで編集時にもサクサクに動くような扱いやすいRAWファイルでした。Cinema RAW Lightは癖がなくて扱いやすく、ほとんどの編集ソフトでも使えます。グレーディングもしやすいですね。RAWの情報量の多さはイメージ通りのルックに仕上げる際、とても重要で、カメラで内部収録できるのがやはりポイントですね。RAW撮影時はダイナミックレンジが稼げるBaseISO感度が800と6400ですが、最大高感度側が6400というのはちょうどいいと思いました。他のカメラは12800まで上がるものもありますが、結局NDを噛ませる必要が出てきます。RF L VCMレンズがF1.4まで使えるので、NDを使用せずに高感度でも撮影できました。

——今回、音楽も新規に制作されたということですが?

音楽プロデューサーと作曲家に相談し、オリジナル楽曲を作ってもらいました。ピアノなど生音を主としたオーケストレーションです。既存の聞いたことがあるようなものにしたくなくて、日本人から見て親近感が湧くような音を作りたいと思っています。せっかくこういう機会をいただいたので、僕としても単に作例を作りましたというよりは、大切な作品として残るようにしたいと思ったんです。

——最後に改めてEOS C50の魅力について一言。

EOS C50は本当に使いやすいカメラでした。ネガティブな要素がとても少ない、このまま手元に置いておきたいカメラです。手の届くみんながイメージできる身近な風景を、どれだけ美しく切り取ってオムニバスにするかという今回の作品テーマは、このカメラの瞬発力があったからこそ、実現できたと思っています。本当に良いカメラですね。

EOS C50の注目機能

7Kセンサー全画素のオープンゲート記録に対応

縦・横クロップ同時記録が可能

単焦点レンズでも最大4倍のデジタルズームが使える

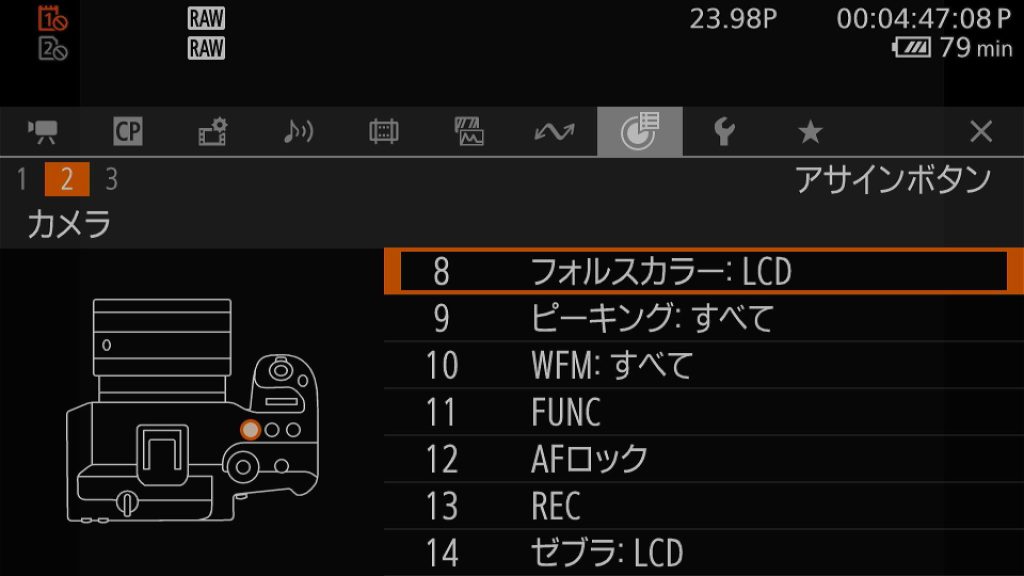

由井さんのアサインボタン設定

フォルスカラーや波形モニター、ピーキングなど撮影に直結する機能は天面のボタン、拡大フォーカスやメニューなどディスプレイ系の機能は背面に配置。「特に便利なのは、6のモードダイヤルを押し込むと「Slow&Fastモーション」に切り替わるようにカスタマイズしていることです。意図しないと押し込まないので、急にスローになったりすることがありません。この割り当てはめちゃめちゃ良かったです」と由井さん。

●VIDEOSALON 2025年11月号より転載