映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第5回

『ガルム・ウォーズ』『シン・ゴジラ』編集

佐藤敦紀[前編]

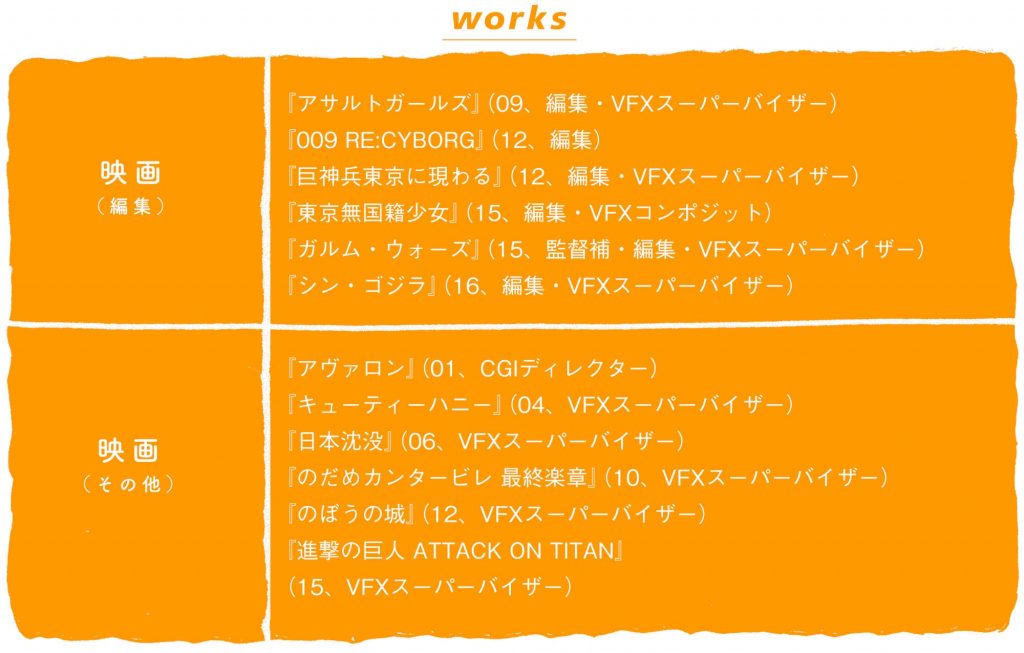

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにも関わらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回取材したのは、編集のみならずVFXスーパーバイザー・予告編ディレクターとしても知られる佐藤敦紀さん。押井守監督、樋口真嗣監督、庵野秀明監督らの作品に参加してきたベテラン・クリエイターが考える"編集"とは?

写真=中村彰男 取材・構成=トライワークス

プロフィール

佐藤敦紀・さとうあつき/1961年生まれ、愛知県豊橋市出身。アニメ制作会社・スタジオディーンの演出助手としてキャリアをスタート。IMAGICAの特撮グループ、イマージュのVFX部門・Motor/lieZなどを経て、自身のVFXスタジオ・TMA1を設立する。共同編集を手掛けた『シン・ゴジラ』で、第40回日本アカデミー賞の最優秀編集賞を受賞。

極論はその映像を見て

アガるか、アガらないか

―― 佐藤さんの仕事はVFXをはじめ多岐にわたりますが、編集の仕事についてはどう考えていますか?

編集は充実感がありますね。映像の流れって、それぞれ個人の内なる ”ビート” と ”快楽原則” によって感じ方が異なるので、他人が編集した作品を見ても合う、合わないがあるわけです。それをいかに自分の中で正解に持っていくのか、というのが編集の仕事なので。

―― 映像をつなぐうえで、佐藤さんの編集のセオリーみたいなものはあるんでしょうか?

それが、自分でもよく分かってないんです(笑)。ひとつ言えるのは、ただ理論的につないでいるわけでは決してないということ。予告編の編集でいうと、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』を例に出せば、「ヤマト」は音楽がすごく重要なコンテンツだと思うので、選曲にはすごく気を遣っています。最近の予告は特に尺が厳密に決められているので、まず尺に合わせて使う音楽をタイムライン上に引いて、そこから映像のつなぎを考えるんです。最後のオチが決まったら、あとはやってるうちになんとなくできちゃう(笑)。自分が「この映画、観てみたい!」って思える予告になっているか……極論、見てアガるか、アガらないか、という感覚的なものです。

―― 予告以外の編集はどうですか?

映画本編の編集は、誰が監督なのかによって編集のスタイルが全部変わりますね。押井(守)さんの作品の場合、じつは編集は僕にほぼお任せなんですよ。押井さんからは「とりあえずつないでおいて」って感じなので、こっちで1回つないでみる。その映像を見せると「この部分だけ直して」って言われて直したものでほぼOKが出ちゃう。ひぐっちゃん(樋口真嗣)が演出したドラマのラフ編集をやった時も、とりあえず僕がつないでから、チェックしてもらって直しました。『シン・ゴジラ』も同じでまず先に僕がつないで見せたんですけど、総監督の庵野(秀明)さんは、自分のお気に入りのつなぎになるまですごく時間をかけるタイプなので……。

―― ある意味、監督の感覚に自分の感覚を合わせていく作業ですね。

監督とコミットしたうえで、どうすれば監督がやりたいスタイルになるのか、その中で自分の個性をどこまで出せるのか、という感じですかね。あと、予告と違うのは、本編全体の大きな ”流れ” とか ”ドラマ” を大事にしなければいけないので、そこは作品に対して「自分がどこまで隷属的になれるのか?」っていう意識はあるかもしれないです。予告は好き勝手やっちゃうほうですけど、本編の編集はあくまでその本編に奉仕することができるのか。だから予告と本編の編集はかなり違う行為で、使う脳みそが違うと思っています。

―― 編集者の方に話を聞くと、その狭間でやられている方が多い印象です。映像編集者はクリエイターなのか、職人なのか……。

やっぱり、監督でも御しきれないことが編集という場にあることは事実です。自分で大きく道を開拓して監督を導く編集者もいれば、監督が先に道を開墾した後でその道をきれいにならしていくタイプの編集者もいます。僕はケースによってどっちもやりますね。『シン・ゴジラ』では、庵野秀明という作家の理想にいかに近づけられるか、その一点だったので僕の個性はどうでもいいっていう(笑)。と言いつつも、僕がつないだ部分も最終的に残してもらってますから、庵野さんがやりたかったことと、僕のビート、快楽原則が多少なりは共鳴していた、と自惚れさせてください(笑)。

▲佐藤さんが現在使用している編集ソフトはPremiere Pro CC。数年前にFinal Cut Proから移行した。

▲佐藤さんが代表を務めるVFXスタジオ・TMA1には打合せをしながら編集ができるスペースもある。

▲日本アカデミー賞最優秀編集賞のトロフィー&賞状や担当した過去作品の資料などが飾られていた。

業界全体がアニメ的な

作り方になってきている

―― 押井監督や庵野監督など、作家性が強い監督と接する機会が多いなかで、どうやって作家性を引き出しているのでしょうか?

うーん……監督によってすべて違いますから一概には言えないですけど、編集しながらいろんな話をするようにしてますね。しかも、その8割は無駄話(笑)。『シン・ゴジラ』の時も庵野さんとさんざん無駄話をしてましたね。

―― その会話を通して、監督が面白がるポイントを探っているんでしょうか?

駄話のまま終わることのほうが圧倒的に多いですけど、どうなんだろう…やっぱり、あんまり役に立ってないんじゃないかな(笑)。

――『シン・ゴジラ』には庵野監督と佐藤さんの2人が「編集」としてクレジットされていますが、どういう作業の棲み分けだったんですか?

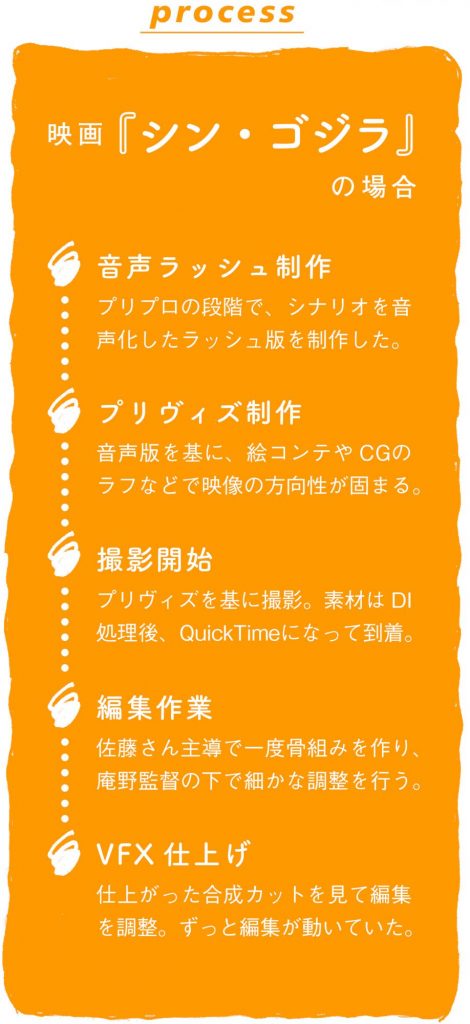

まず、庵野さんが書いた準備稿のセリフを声優さんたちに読んでもらって、シーンごとに当てはめた「ラジオドラマ版」というものを作りました。その時点ではアクションの部分は大体の想定で間を埋めて…まあ、これが結果的には全然想定よりも足りなかったんですけど(笑)。それを基に画コンテ、ビデオコンテ、仮のCGなどをつなげて「プリヴィズ版」の編集ムービーを作ったんです。プリヴィズ版を参考にして実際に撮影が始まって、現場から上がってきた素材を僕が1回つないで形にしました。それを庵野さんがチェックして、細かく直していく。僕は本編のだいたいの骨組みができたころに、編集の作業から一旦離れます。ビジュアルエフェクトのほうが切迫し始めていたので……。

―― 佐藤さんはVFXスーパーバイザーも兼ねていましたからね。

これは僕の持論でもあるんですけど、「編集」と「ビジュアルエフェクト」って切っても切れない関係にあると思っています。特に『シン・ゴジラ』では、あがってきたCGを映像にはめ込んで、芝居とのバランスを何度も微調整していたので、最後まで編集が揺れ動いていましたね。

―― 庵野さんがいるカラー(庵野監督の制作会社)と佐藤さんが作業する白組(VFXスタジオ)とをサーバーでつなぐ異例の編集環境が敷かれました。

白組の Premiere Pro CC 上で編集ラッシュに新しいビジュアルエフェクトを載せると、それがそのままカラーの編集室のデータにも反映されるような形をとったんです。だから、編集がどんどんリアルタイムに更新されていく。「このやり方はとてもありがたかった」と、後に庵野さんからも言ってもらいました。

―― 素材の量が膨大だからその環境を整えたのかと思いましたが……。

というより、あくまで庵野さんの理想の作業形態を具現化した、ということですね。確かにカット数も多かった。前半の会議室のシーンはワンカットが3秒以内、カメラもほとんどフィックスで割っているので、どうリズム良く見せるかということを意識して編集していました。「実写の庵野作品は編集が緩い、という印象を払拭したい」。そんなことを庵野さんは撮影前に言ってたと思います。あと、庵野さんはオフゼリフ(喋っている登場人物の顔を写さない)が嫌いで、必ずオンにしたがるんですよ。だから喋る主体が変わればカットも切り替わるんです。バストショットも多くて、いい意味でアニメ的な編集になってると思いますね。

―― プリヴィズの導入も含め、アニメ的な作り方をしていたんですね。

最近のアニメって、絵コンテと原撮(原画を撮影したもの)や動撮(動画を撮影したもの)だけでまず編集が行われて、スケジュールの都合上、そのリールで先に音のダビングまでしちゃう作品も多いんです。そのマスターの音に合わせて画を最終的に仕上げていくんですけど、『シン・ゴジラ』も結果的には似たような作業工程でした。ラジオドラマ版ができた後、上がってきた絵コンテをペタペタ貼って、その後ラフなモデルで作ったCGをはめ込んでいく。一般的な日本映画の作り方からすると異例かもしれないですけど、今のアニメの現場ではわりとこんな感じです。

―― ハリウッドでは実写映画でも一般的な方法ですよね。

アメコミ映画のプリヴィズリールを見ると分かりますけど、「最初っから完成してるじゃん!」っていうものばかり(笑)。例えば『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』でハルクとハルクバスターが戦うシーンは、プリヴィズリールが全部絵コンテとフルCGでできてて「これですでに面白いじゃん!」って感じ。『ジャスティス・リーグ』もおそらく半分以上フルCGだったのでは……。いみじくも、かつて押井さんが、デジタルの俎上では実写もアニメも、すべての作品はアニメの作り方になるって宣言してるんですけど、まさにその予言通りになった。業界全体がアニメーションの方法論で作品を作るようになってきたのは事実かと思います。

―― 『シン・ゴジラ』もその流れに則っていただけだ、と。

というより、気づいたらみんな同じことをやっていた……というべきでしょうか。日本の実写映画として考えると『シン・ゴジラ』は異例なことが多かったですけど、僕ら的には、「こっちのやり方のほうがいいよね」っていう感じです。『シン・ゴジラ』が公開されて、アニメ業界の人たちは一瞬ちょっとざわついてましたね。興味を持ってくれたクリエイターやプロデューサーは多かったと思いますが、でもその後、映画づくりの現場にどれだけ反映されたのかって考えると、実情はあまり変わってないんじゃないですか?

―― 佐藤さん自身は『シン・ゴジラ』公開前後でなにか変化したことはありましたか?

編集とビジュアルエフェクトは切っても切れない関係だと言いましたが、それを体現するやり方を少しずつ試させてもらってます。ビジュアルエフェクトのカットを仕上げるなかでも、前後の編集のバランスを意識しながら作る。このアクションにはこういうCGが付くから、次はこういう映像をつなごう……みたいな。編集で決められた枠の中でビジュアルエフェクトを作るのではなく、編集と合わせて考える良い方法はないか、今はいろいろと模索してる段階で、『シン・ゴジラ』はひとつの形になったと思う。でも、その形がすべての正解ってわけでもなくて、まだこれからどんどん変えていけるものだとも思うんです。

●この記事はビデオSALON2018年1月号より転載