10月6日、ナックイメージテクノロジーにおいて、ステディカムの開発者であり、オペレーターであるギャレット・ブラウン氏の講演会が開催された。ギャレット・ブラウン氏の来日は39年ぶりとのこと。このたび日本でステディカム・ゴールド・ワークショップが開催され(レポートはこちら)、それに合わせての来日になる。ステディカムの登場は映像史に残るエポックメイキングな出来事であり、その証言を聞こうと多数の来場者が詰めかけけた。聴衆は大半が映画やテレビのカメラマンなど映像撮影関係者だった。(主催:銀一)

REPORT◉編集部

カメラを動かすというコンセプトが最初から好きだった

話はステディカムの開発以前から始まる。ギャレットさんは1968年に映像の業界に入ったが、最初から「カメラを動かす」というコンセプトが好きだったのだそうだ。カメラを動かすことに情熱を傾け、手持ちカメラで撮影したかったが、問題はたくさんあった。手持ち撮影は簡単で面白くて安上がりだが、一言でいうと、映像として「見にくい」ということだった。

ギャレットさんの映像の勉強は1965年にフィラデルフィアの図書館で始まった。ところが当時の図書館にあるのは昔の本ばかりで、それこそ1940年代の知識だった。ただ1960年代であっても、カメラをきれいに滑らかに動かすには、ドリーかクレーンかカメラカーくらいしかなかった。ギャレットさんは、1951年製のドリーを300ドルで購入したそうだが、それはなんと350kgの重さだったので、4人のクルーで動かさなければならなかった。しかも、それほど複雑な動きはできなかったし、小さいカメラしか載らなかったという。

こういうシステムからカメラを解放しなければ何も始まらない。それがステディカムを開発する動機になった。ただ、ステディカムまで一直線に開発できたわけではなく、時間をかけて今の形になっていった。

ここからは映像を見せながらの説明になったが、まずは1970年、はじめてのアメリカでのスバルのコマーシャル。3台の車の走りをカメラを捉えているが、これはカメラが俯瞰ぎみの位置から始まり、地面すれすれまで降りてきて自由自在に動きまわるので、併走した車からの撮影ではないことがわかる。もちろんドローンが発明される前のこと。これはヘリコプターにカメラをブラさげて撮影したものだった。視聴者はみんなどうやって撮影してるのか不思議に思った。その映像は横揺れが抑えられ、前後にも動かなかった。この仕組みにはすごく興味を覚えたという。

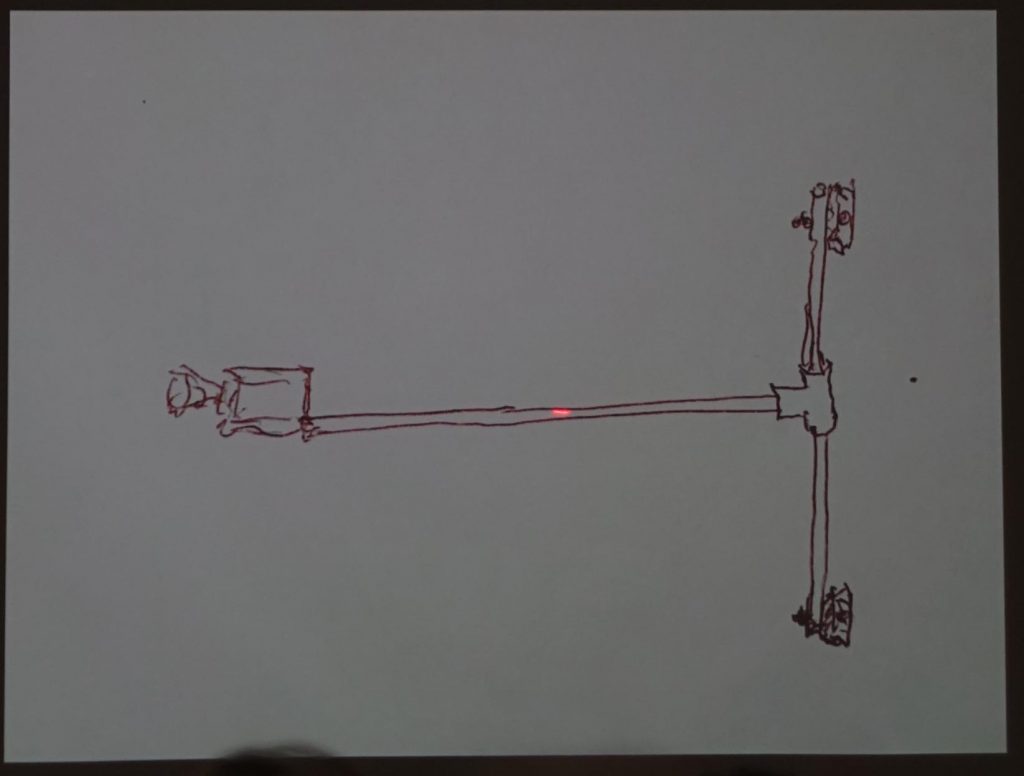

この吊り下げたカメラは、10メートルくらいの長いポールでT文字になっていて、錘が2つあって、それで横揺れをふせぐ。ただのパイプで作ったものだったが、発明するとはこういうことかと興奮を覚えたという。

次にそのT字型をもっと小型にした装置を試作してみた(上図)。ABC局のスポーツ競馬を撮る時にジョッキーが競馬のパドックから室内に動く時にこの機材に黒い布をかぶせて安定したショットを提供した。機械のなかにマジックのタネを想像させるように音がわざと出るようにしてごまかしたのだそうだ。ショットをモニタリングできるようにファイバーオプティクスを目につけて映像のフレーミングをしていた。

ただ、この状態では商品にはならなかった。ティルトしたときにカメラのレンズも上がってしまうからだ。カメラのレンズが地面すれすれから高いところまでちゃんと上がるような機構にしたかったし、ファイバーオプティクスでフレーミングができるようにしたかった。それが以下の状態だ。

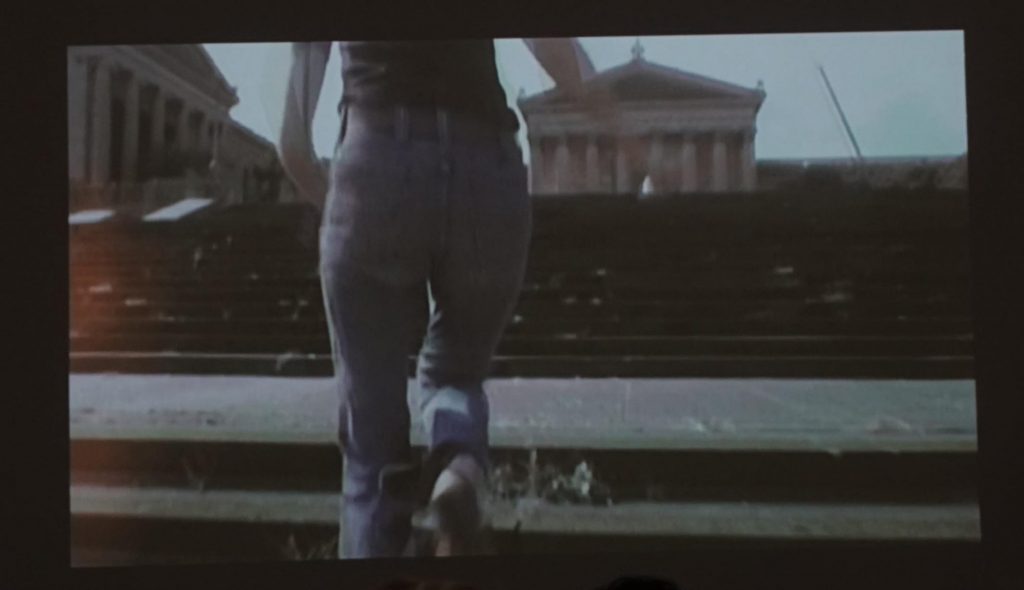

モデルは今の奥さん、場所はフィラデルフィア美術館前の階段

そこで当時のガールフレンド、今の奥さんをモデルにテストを繰り返したという。(映像を見せながら)この映像は今からすると画面は揺れているところもあり、大したことないショットだが、当時これが撮れるということは画期的なことだった。

この映像をアメリカのパナビジョンとシネマプロダクツに持っていったのだそうだ。開発のためにお金を投資してしまったので、それをどうにかしなくてはいけないからだ。パナビジョンからは、「すごい! ぜひ欲しい」と言われたが、しかし条件として(16ミリカメラ用ではなく)35ミリカメラ用にしてほしいとのことだった。ところが、パナビジョンは裏で自分たちでそれを開発しようとしていたのだという。35ミリカメラ用になんとしても開発しなければと設計したのがブラウンスタビライザーという初期のスタビライザー。(下の写真。ギャレットさんは左。心配そうな表情で見つめている)

もしこのままの機材だったら、ステディカムはここまで普及しなかっただろうとギャレットさんは言う。

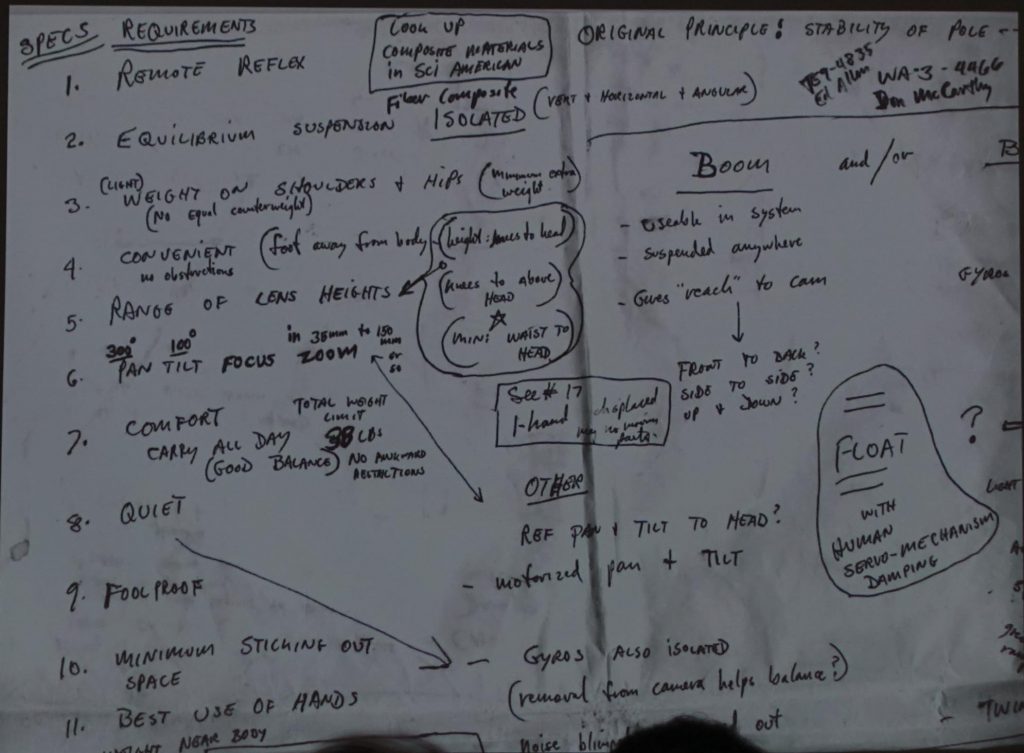

ここからホテルで1週間泊まり込みでコンセプトを詰めていった。

このリストにある大半は現在のステディカムに盛り込まれている。今はネットで検索していろいろなことを知ることができるが、当時は自分で苦戦しながら考えて、編み出していくしなかった。

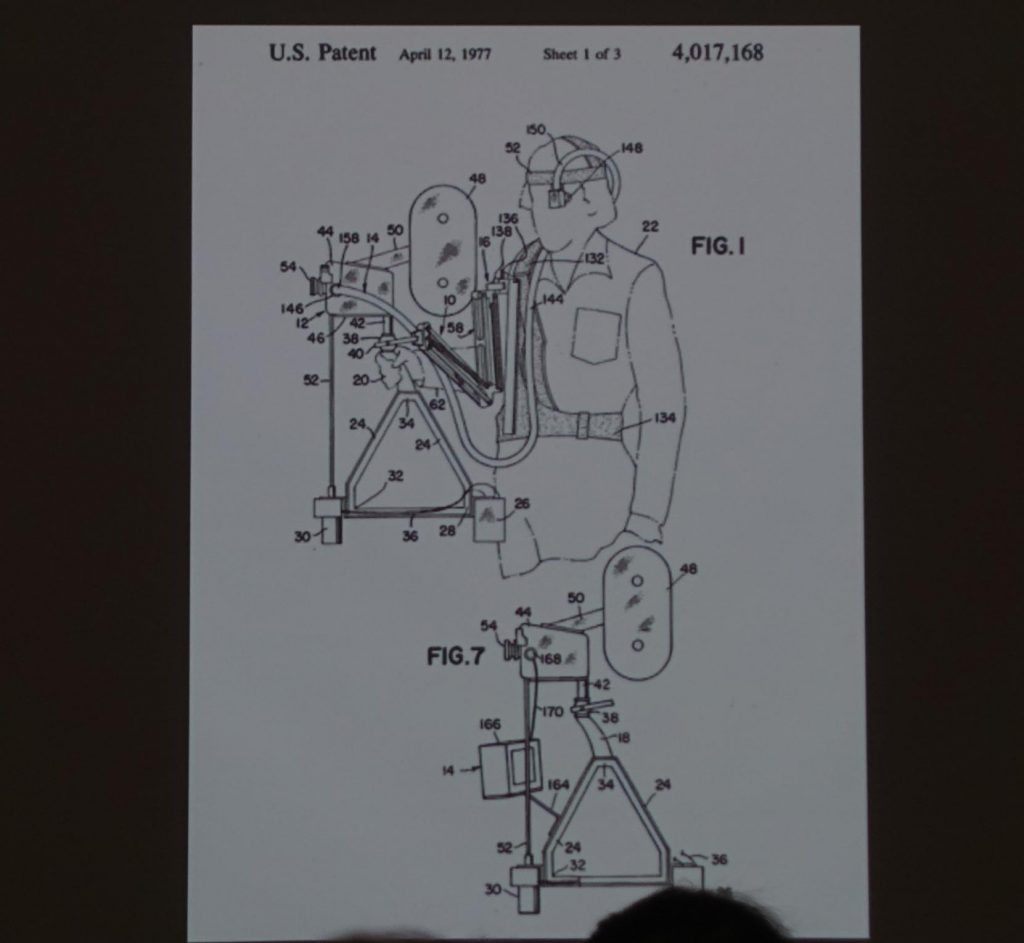

これがステディカムの原型。ジンバル、アーム、ベストなどコンセプトはすべてここに詰まっている。

1977年にアメリカで特許をとったときの図。

プロトタイプでショートフィルムを作って、これまでの撮影システムでは不可能な30ショットを映画のフィルムの切れ端を利用してデモリールを作った。

最初は速く走った移動撮影がメインで、主にスタントカメラとして考えていた。というのも、ゆっくりした動きに対しては当時は自信がなかったからだそうだ。ただ横に動くだけでなくフレンチカーブのようななめらかなカーブでさらに高さも移動するようなショットを、キューブリックをはじめとして、いろいろな監督、撮影監督に見せたという。すると、撮影監督として有名なハスケル・ウェクスラーが使いたいという。ステディカムが最初に使われたのは1976年公開の『Bound for Glory』(邦題はウディ・ガスリー/わが心のふるさと)。ギャレットさんはカメラオペレーターとして参加したが、クレーンから降りて歩き出す長いカットでは超緊張したそうだ。なにしろそのときに初めてクレーンにも乗ったのだから。

昔はデイリー(ラッシュ)を見るまでに時間が必要だった。2日後にデイリーを見るためにプロジェクター室に入り、緊張しながら陰のほうでその映像を観ていた。観ている最中はみんな静かだったが、このショットが終わった瞬間、みんな立ち上がって拍手喝采が起きたそうだ。ステディカムが映画業界で認められた瞬間だった。このような瞬間は二度と体験できないとギャレットさんは振り返る。

そしてこれまででは不可能だった30のショットのうちの一つ、このショットが次へつながっていく。モデルは例によってガールフレンド(現在の奥さん)。場所はフィラデルフィア美術館の前の階段。

「ロッキー」から「シャイニング」そして100以上の映画につながっていく

「ロッキー」は60万ドルの低予算映画で、スタローンは自分で書いた脚本で、自分が役者としても入りたかったから、役者代ももらわなかったほどだった。

もちろんこの「ロッキー」は大成功をおさめるのだが、その2年後の「シャイニング」は、ギャレットさんは「私にとってのマスタークラス」だったという(もちろん、彼一流のジョークが半分)。つまり、スタンリー・キューブリックは映像へのこだわりが半端ではなく、1つのテイクで40も50も繰り返すので、まさにワークショップのような撮影になってしまったというのである。体力的には大変そうに思えるが、実は3分のテイクで3分のプレイバック、そして3分の口論の時間があり(笑)、ちゃんと休む時間があったから楽だったという。

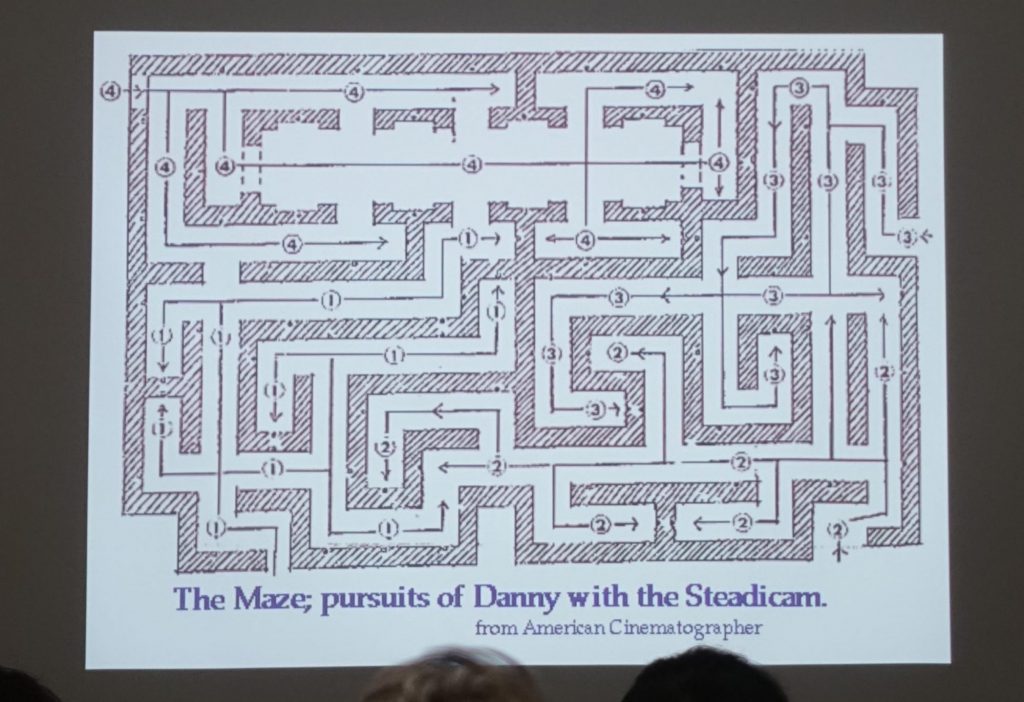

「シャイニング」で庭にある巨大迷路のなかでダニー(子供)を追いかけるシーン。実は雪のシーンだが、実際は1000Wのライトが照らされた40度のセットで、木についているのは雪ではなく発泡スチロール、地面は塩、ミストはオイルスモーク。迷路のシーンを撮るのに3か月もかかったという。本当の迷路なので、この中でセットが火事になったら焼け死ぬ可能性もあったと振り返った。

「シャイニング」は一年のプロジェクトだった。

手持ちとステディカムと電動ジンバル

ステディカムの開発秘話だけでなく、ギャレットさんが自論を展開するところも多かった。

「ハンドヘルドはあまり好きではなく、手抜きに感じてしまう」のだという。そもそも、「我々人間の場合は、スタビライザーが頭のなかにあると考える。実際に眼で見た映像がぶれていたとしても、記憶の画像に揺れはないはず。もし人類の進化の過程で追いかけている獲物の画像が揺れていたら、獲物を仕留められなくて餓死してしまう。頭の中の三半規管が情報を処理して目から入っている映像を安定させているからだ。

わわわれの生活のすべてが映像であり、奥のもの見るるときには顔が動かしたり視点を変えたり、誰が入ってくるか覗き込むような動きがあるはず。個人個人はカメラマンであり、監督であり、自分でカメラマンに指示しているようなものだという。

それがハンドヘルドの手持ち撮影ではぶれることによって画質が落ちてしまい、本来の人間の視覚にはならない。役者同士がちゃんと安定してお互いを見ているのに、カメラが揺れることによって視聴者だけが揺れているのはおかしい。

一方でたとえば最近使われるようになった電動ジンバルは完璧に水平を保つ。ステディカムはそうではないが、それが一番人間の感覚に近い動きをすると思っていると言う。つまりステディカムからの視点が一番人間に近く、人間が体験する経験に一番近いということだ。

そしてもうひとつギャレットさんがステディカムを気に入っているのは、オペレートができるということ。実際に人から人へパンするときも、完璧に綺麗に思ったタイミングでカメラをコントロールできる。電動ジンバルの場合は2人できれいに操作しない限り滑らかな人間のような動きにはならない。また、電動ジンバルの場合は、手で持っているので、水平はいいかもしれないけど歩いた時に上下の動きが発生してくる。

このようにステディカムの利点を話しているが、「誤解してほしくはないのは、電動ジンバルに対して悪く思っているわけではなく、そういう欠点もある」ことを知って使うべきだということだった。

空間の中をどうカメラが移動するのか

そしてオペレーターは決してアングルだけではなくて、空間の中をどう移動するかも重要だという。最も難しいのは、視聴者の視点をどう移動させていくかということ。

オペレーターとして重要なのは、機材の扱いや技術やパンがいかにうまいとかいうことではなくて、その映像で何を伝えたいかを理解していること。たとえば、音楽の場合でも、楽譜の問題ではなくて、何を表現したいか、何を伝えたいかが一番重要なのと同じことで、カメラが動くことによって、何を伝えたいか、どこまで感情を表現できるかということが面白い。

カメラを動かす利点を整理してみると、一番原始的なのはたとえば3Dと同じ原理で、カメラを動かすことによって立体的に表現できるということ。目を片一方閉じて動いてみると、動くことによってものの位置が移動して、なにが前にあって何が後ろにあるかわかってくる。つまりカメラが動くことによって空間が分かる。そこに動くことの喜び、物を発見する喜びがある。

また、岩があって岩の反対側を見ることによって、新しい発見やものの情報が入ってくる。動き自体じゃなくて、動きの速さによって受ける印象がかわってくる。そして、カメラオペレーターとして持っている力というのは、どう始まって、どう止めるかに現れる。よくワークショップに参加される生徒さんの中には、ただ言われたように動くだけで、細かなところまで表現してない人がいる。それはそのショットで最終的には何を伝えたいか、何を表現したいかをあまり考えていないから。そこをよく考えて、それをカメラの動きにいかして欲しいという。

カメラワークを考えるときに2種類のストーリーがある

ステディカムでのカメラワークを考えるときに2種類のストーリーがあるという。客観的な視点と主観的な視点だ。客観的な視点とは、ディレクターや神様が外からみた視点。そしてもう一つの主観的な視点とはキャラクターからの視点。ステディカムの場合、時と場合によっては客観的な視点からキャラクターの視点に移ったりすることがある。

たとえば「シャイニング」の冒頭に近いシーン。ジャック・ニコルソンがホテルの入り口からロビーを抜けて、フロントにやってきて尋ねるところ(このシーンも40回くらい撮った)。カメラはソファや柱などをはさんでゆっくり近づきながら役者の動きに平行してするが、ここは客観的なショットなので、カメラも役者も同じエネルギー、同じスピードで、役者が止まればカメラも止まる。止まったときは、完全にカメラも止まるが、止まったときは役者ではなく、まずフレームの角を見て、動きがないか確認すること。もしちゃんとした姿勢でオペレーターがステディカムを使用していたら、停止画像も三脚に近いくらいに止められるはずだ。少なくとも観客は気にならない程度にフィックスになるはず。客観的なショットで、役者が動いてないのにフレームが動くと、何か違う情報を与えていると観客は思ってしまう。決して法則ではないが、このルールを破るなら、なにか理由があるべきだという。

客観的なショットの場合は自分を忘れ、自分を無くして、いかに表現できるかをまず考える。このショットでは、まずワイドから始まってキャラクターに接近してまた離れて、そして面会の部屋に入っていくところは、キャラクターの主観的な視点で物事を見ていることになる。

次にターミネーター2。送り込まれたターミネーター(シュワルツェネッガー)が飲み屋に入っていき、自分が着る洋服を物色するシーンは、完全に主観的な視点のシーン。ターミーネーターの視点で彼がどう思っているかをカメラの動きで表現する。キャラクターが何に興味を持っているかを表現する。重要なのはキャラクターの経験を表現することであり、キャラクターの実際の上下の足踏みや横の左右の動きまでは真似ない。もし、これを忠実に真似してしまうと観ているいる人からすると違和感があるからだ。足のステップは画像には見えないし、そのステップは脳で情報を処理していて、実際の視覚には影響を与えていないからだ。

スウィッシュ・パンの中にカット点を隠す

次にコマーシャルフィルムの撮影の例。(映像を見せながら)これはキャラクターからの視点をそのまま映像にしているが、この撮影の時にスウィッシュ・パンがステディカムに効果的なことを発見したという。これはラテン語で「サカード」と呼ばれているもので、横に速く振ったパンのこと。ギャレットさん自身、スウィッシュ・パンが大好きで、ワークショップでもその練習はよくさせるのだという。そのメリットは、2つのカットの繋ぎをパンの中に隠せるということ。場合によっては、フレームを何枚か抜いてしまうとスピードが速くなっていいトランジションになる。

人間の目と首の動きまで考えてフレームをコントロールすること

最後にこの2か月ちょっと考えていることがあるとギャレットさんはいう。

もう一度人間の視点ということをオペレーターの観点から考え直しているそうだ。映像のフレームの中で人間は主に中心を観ているのだが、フレームの中で動くものをまずは目で追い、眼で追いきれなくなったときに首を動かして追おうとする。首と目を同時に動かすわけではない。首は後から遅れて必要なだけ動かすはずだ。そういった人間の動作まで考えてみて、オペレーターとしてそれを表現としてどう取り込むかを考えてみるのも面白いと言うのだ。映像には必ずフレームがある。画を撮るときに、人の目を利用してコーナーまで使うことを考える。役者さんにも端から端までのフルでフレームを活用できるようにカメラをフレーミングしてみる。インパクトがあるときに、役者さんを真ん中に置いたり、あえて端にやったりして使い分けてみる。カメラの動きとかフレームによってこのシーンでは何が重要なのかということも表現できる。被写体を常に中心においてこれが重要だと伝えるのではなく、時には観る人に自由を与えてフレームの中を探らせる、フレームの中に遊びがあってもいいと思うので、それを動きとフレームで表現してみてはどうだろうという。たとえば人物が右に進んでも逆に左側をずっとオープンにして右だけで重要点を表現するとか。ステディカムの撮影では常に同じフレームだと面白くないので、できるだけ画角をかえたり、被写体から遠くなったり、近くなったりして、距離で遊んでみるという方法もある。

新製品Steadicam M-1 Voltとミュージアム

会場にはSteadicam M-1 Voltという、ステディカムに、ジャイロで水平方向の揺れを抑える機能を合体させた製品が展示されていた。2017年のCine Gear Expoでプロトタイプが発表され、その後実用化されたが、その実機が持ち込まれていた。ステディカムが発明されて44年。それに次ぐ画期的な発明だという。オペレートしているときに余分な心配を省くものであり、もしオペレーターのプロであれば、あともうワンランクで神の域に達するとても良い製品だと紹介していた。

ステディカムは世界的にひろまり、いまだに進化し続け、浸透している。ステディカムは動きのある映像で物語を深めるということが誕生の原点だった。そのスピリットは引き継がれて今も継続している。

2019年夏にはロサンゼルスにモーションピクチャーミュージアム、つまり動画の博物館がオープンするという。ステディカムのプロトタイプはすべて修理してここに送ったのだそうだ。

途中で休憩を挟みながらあっという間の2時間だった。モーションピクチャーミュージアムのために貴重な資料映像も発掘され、ステディカムの開発秘話まで映像付きで知ることができた。何よりも心打たれたのはギャレット・ブラウンさんの現在も続く探究心だった。

関連投稿

ステディカム・ ゴールド・ワークショップを見学した