レポート◉SUMIZOON

協力:日本サムスン株式会社/ITGマーケティング株式会社 機材協力◉ パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社、SmallRig Japan株式会社、ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社(TILTA)

はじめに

最近のミラーレスカメラにはSSDを使用した「外部記録」が可能な機種がある。LUMIX GH7など、動画機能に強い機種ではSSDを使った外部記録機能を備えているが、フルサイズLUMIX Sシリーズの最新機種であるLUMIX S1IIとS1RIIもそれに該当する機種である。

SSDを活用した動画記録は、運用コストを抑えつつ、高ビットレートのコーデックでも安定した記録が可能であり、さらに編集用ドライブとしてもそのまま使用できるなど、多くの利点を備えている。

今回はLUMIX S1IIとS1RIIにて、メーカーの動作確認済みのSSDでもあるSamsungポータブルSSDの「T7 Shield」と「T9」を検証した。

T7 Shield / T9概要

T7 Shield

T7 Shieldは、USB 3.2 Gen2接続に対応したポータブルSSDである。メーカー公称値として、読み出し最大1,050MB/s、書き込み最大1,000MB/sを実現しており、6Kや4K ProResといった大容量・高スループットな動画データにも余裕で対応する性能を備えている。

T9

T9は、USB 3.2 Gen2x2接続に対応したポータブルSSDである。メーカー公称値として、T7 Shieldを上回る読み出し最大2,000MB/s、書き込み最大1,950MB/s(1/2TB)を実現しており、こちらも6Kや4K ProResといった大容量・高スループットな動画データにも余裕で対応する性能を備えている。

T9のインターフェースはUSB 3.2 Gen2x2だが、LUMIX S1II/S1RIIのUSB-CインターフェースはUSB 3.2 Gen2だ。そのためT9はカメラの外付けSSDとしての運用はオーバースペックとも思えるが、同インターフェースを装備したPCへの転送速度などを考慮した場合、速い「書き込み」「読み出し」を実現できるアドバンテージがある。

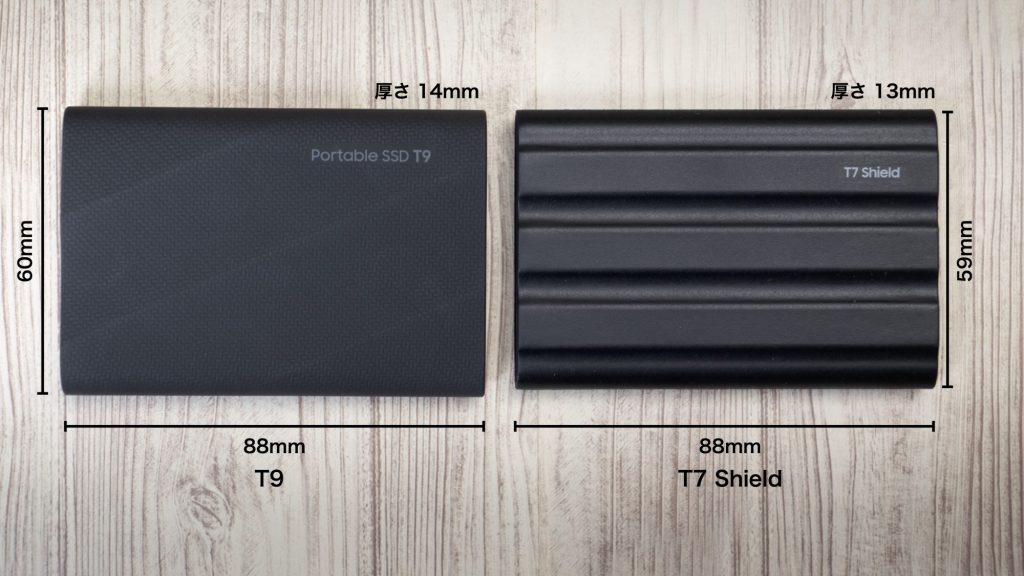

T7 ShieldもT9も名刺サイズで非常にコンパクトなSSDだ。手軽に持ち運べるため、外出先でのノートPC作業にも適したデバイスである。

タフネスと携帯性の両立(T7 Shieldは防水性・防塵性)

T7 Shield/T9の大きな特徴のひとつが、その堅牢性である。外装にはシリコンラバーが使用されており、手にした感触はやわらかくも確実なグリップ感を提供している。両者最大3mの耐落下性※1)に加え、T7 Shieldでは防塵・防滴性能はIP65※2)を確保している。

※1) 落下試験は制御された条件下で実施している。落下耐性は、実際の環境条件によって異なる場合がある。落下による損傷は保証対象外。落下試験条件:デバイスを3メートルの高さから金属板に自由落下させる。

※2)T7 Shieldの防水防塵性能は、非通電時におけるスペックであり、ケーブル接続部の防水がある訳ではない点に注意が必要。よって通電時の水濡れはショートの原因になる。非通電時に水濡れが発生した場合も、完全に乾燥させた上で使用しなければショートの原因となる。

LUMIXとの接続性と相性

LUMIX S1II/S1RIIに接続するには、USB 3.2 Gen2対応の高品質のUSB-C to Cケーブルが必要となる。もちろん付属のケーブルでなんら問題ない。

接続後はメニュー内で「USB-SSD記録」を選択するだけで、SD/CFexpressカードスロットに代わり、SSDを記録先として認識する。後述するように、5.8K ProRes RAW HQ記録や5.8K ProRes 422 HQなど、極端に高いビットレートのコーデックも問題なく記録できる。そして何より、T7 ShieldとT9はS1II/S1RIIの公式HPでメーカー動作確認の記載がなされており、安心の組み合わせと言えよう(LUMIXとしては2TBまでの容量をサポートする)。

なお、LUMIXでの使用方法に関しての詳細は後述する。

SSD記録の利点

高ビットレートコーデック収録のハードルを下げ映像品質向上が望める

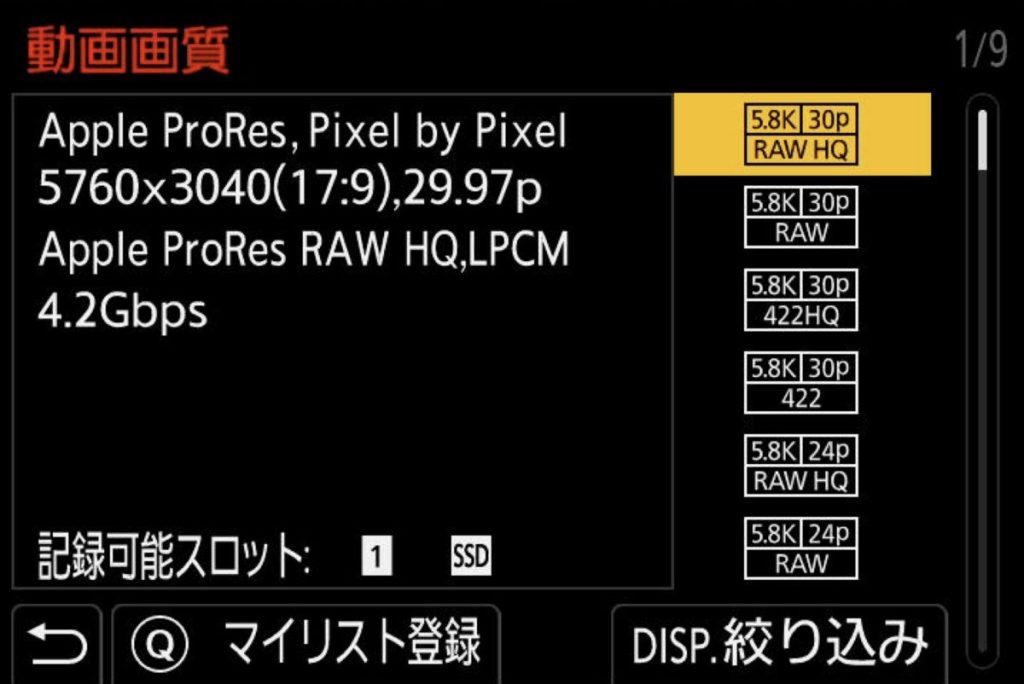

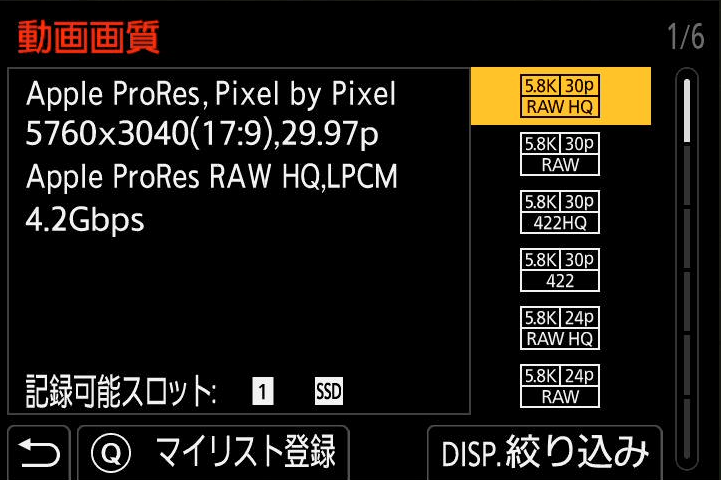

LUMIXをはじめとして、最近のミラーレスカメラは高ビットレート収録が可能な機種が増えてきている。今回紹介するLUMIX S1II/S1RIIもそのひとつであり、ビットレートは5.8K/30p ProRes RAW HQの4.2Gbpsや5.8K/30p ProRes 422 HQの1.9Gbpsなど、数年前では考えられなかったほど高いビットレートで収録することができる。

それらの高ビットレートのコーデックは、編集時の高いカラーグレーディング耐性を持つコーデックである一方、撮影には大容量のメディアが必要となる。

仮に1.9Gbpsのコーデックを使い256GBのCFexpressカードで収録した場合、その記録時間は20分程度にとどまる。256GBという容量は広く普及しているメディア容量だが、高ビットレート撮影ではあまりにも少ない容量と言える。

一方で大容量の2TBのSSDの場合、その収録時間は2時間を超える。後述するが、SSDで収録した素材はPCへコピーすることなく即、編集へ移行することが可能であるため、いざ編集する段階で「コピーに長い時間を費やす」ということもない。外部SSD収録は一見ハードルが高いように見えて、多くの動画編集者にとってハードルを下げるものであると同時に、高品質なデータを扱うことによる作品の映像品質の向上も期待できる。

コストメリット

SD/CFexpressカードを使わず、SSDで記録することのメリットのひとつは、コストである。たとえば、長時間撮影を前提として2TBのメディアを導入する場合、CFexpressカードを導入するには今現在かなりの出費を伴う。一方でSSDの場合、CFexpressカードと比べて導入コストが半額以下になることも珍しくない。

ワークフローの簡略化

SSDを使うことのもうひとつのメリットは、PCに接続すればそのまま編集できる点にある。もちろんPC上のボリューム(SSD/HDD)にデータをコピーして編集しても差し支えはないが、高速な外部ドライブとして編集作業にそのまま入れるというメリットは大きい。しかもカードリーダーが不要であるためノートPCを使った編集とも相性が良い。

T7 Shield / T9の書き込み速度の安定性

動画撮影の場合、記録メディアへの瞬間的な速度低下は記録停止のリスクとなる得る。そのため一時的な速度低下が発生しないことがメディアの必須要件となる。

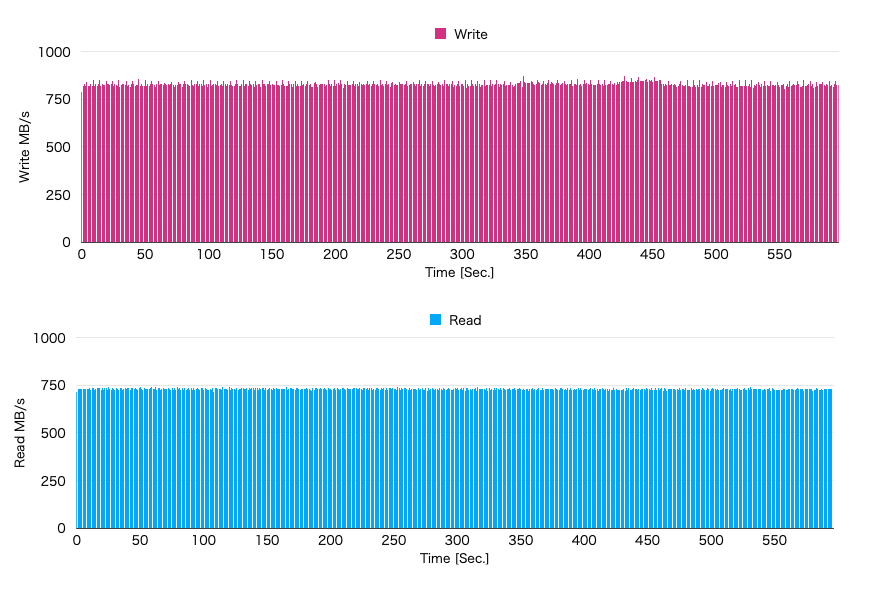

T7 Shield / T9は高速なSSDであるが、単に速いだけでなく、 発熱による速度低下が起きにくいという特徴がある。

以下は、大容量のファイルを10分間連続で書き込み、読み出しをした際の転送速度を計測したものである。なお、測定にはfio(Flexible I/O Tester)と自作の計測プログラムを使用し、1秒毎の転送速度をモニターした。

T7 Shieldでのメディアテストの結果を見てわかるように、書き込みも読み出しも「ほぼ一定の速度」を保ったままであると言える。繰り返しになるが、動画撮影に必要なSSDの要件は、一定の書き込み速度を維持し続けることである。そのため、いかにこのメディアが動画記録に向いているかがお分かりだろう。なお、T9でもこの傾向は同じである。

fio(Flexible I/O Tester)設定はOSキャッシュをOFFにして計測

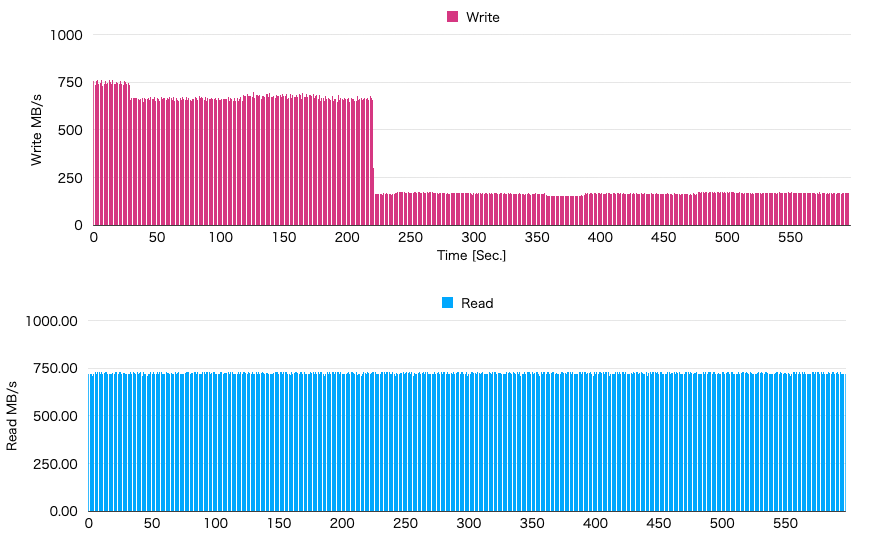

参考までに、筆者が普段使用している外付けSSDをテストした結果が下記である。普段使用しているSSDを使用した連続記録では、4分弱で熱によるサーマルスロットリング(発熱による性能抑制)、もしくはキャッシュ切れが発生し速度が低下する。この速度低下の原因がサーマルスロットリングであれば、熱が下がるまでは書き込み/読み出し速度は回復しない。

fio(Flexible I/O Tester)設定はOSキャッシュをOFFにして計測

S1II/S1RIIでのSSD記録手順

ここからはLUMIX S1IIとS1RIIでのSSDを使った外部記録について、設定方法などを紹介したい。外部記録を行うにあたっては、カメラ本体と外付けSSDのファームウェアを最新にしておこう。

S1II/S1RIIからのSSD接続設定

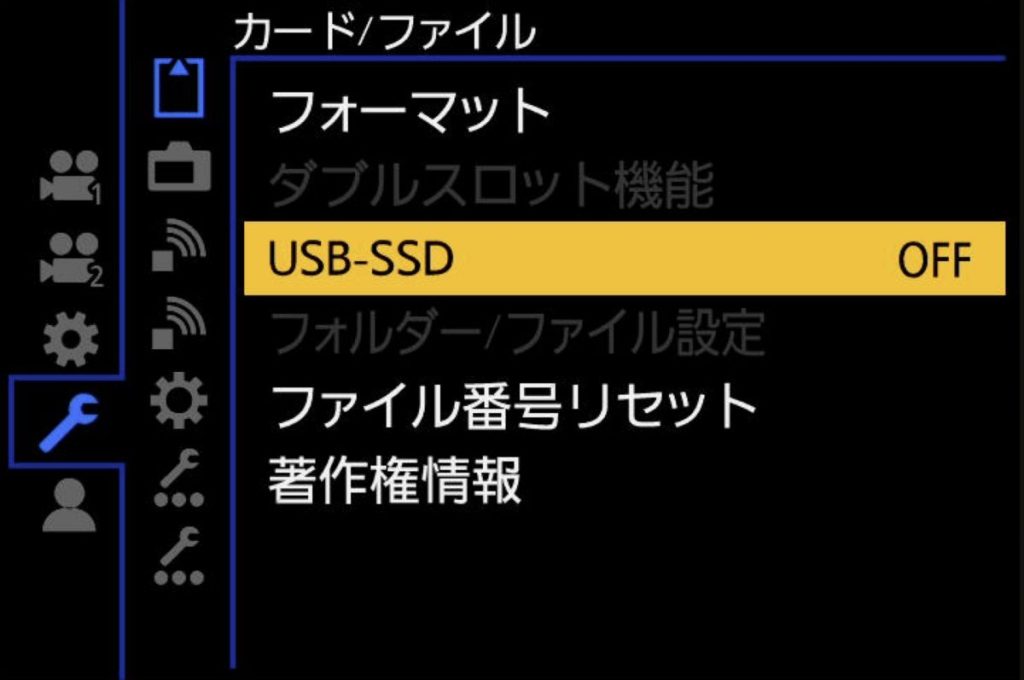

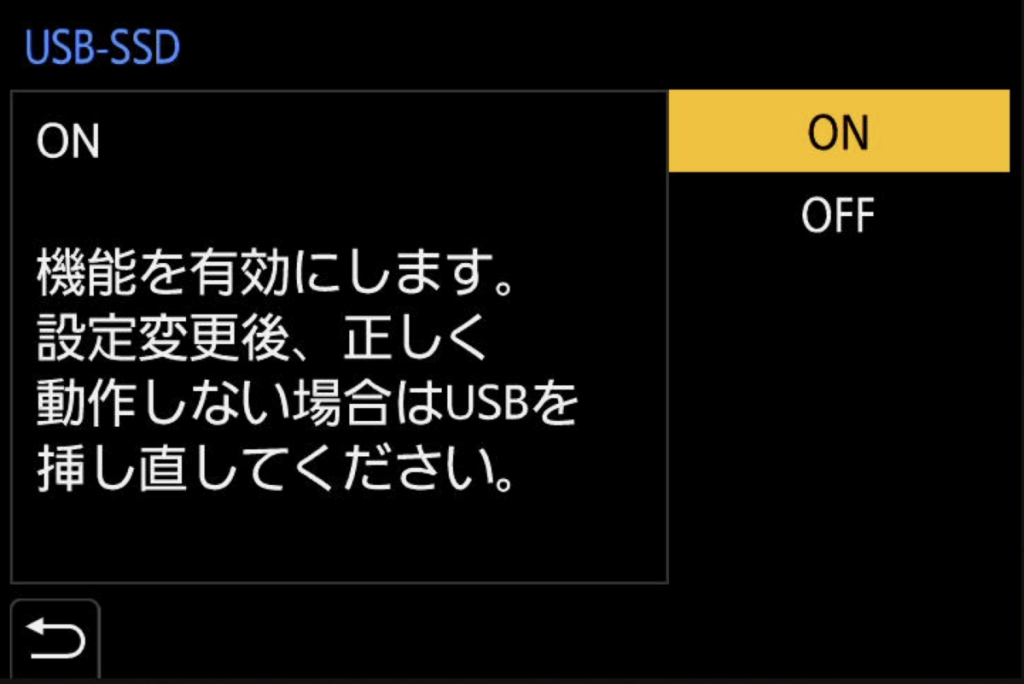

LUMIX S1II/S1RIIではメニューからUSB-SSD設定をONにすることが必要である。メニューのスパナマークからUSB-SSDをONに変更する(初期状態はOFF)。

S1II/S1RIIからSSDをフォーマットする

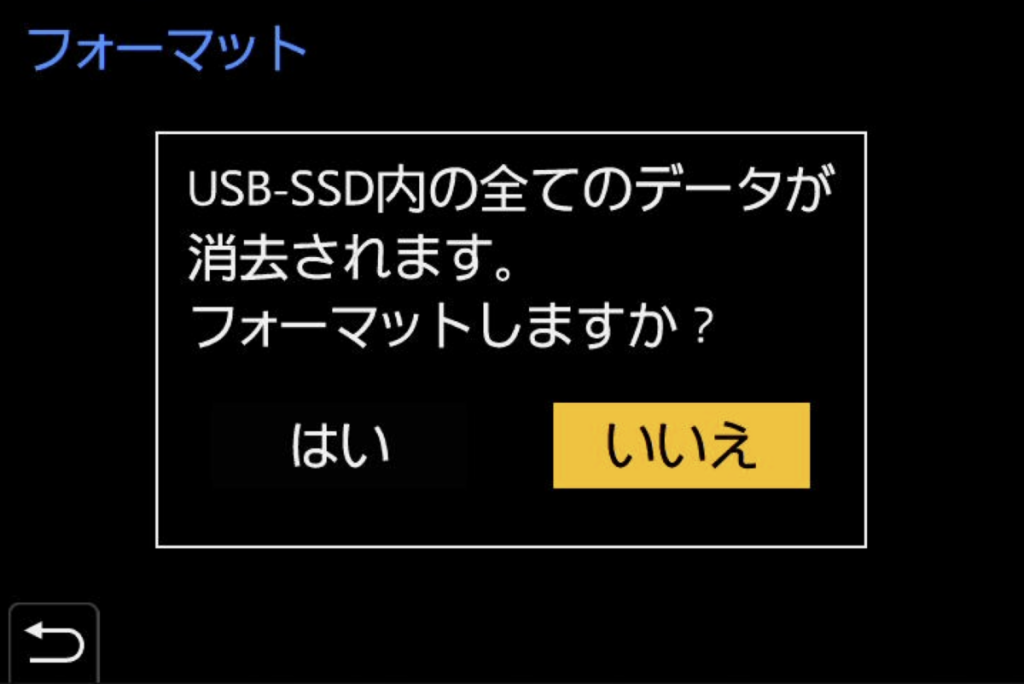

SSDはLUMIX上でフォーマットを行うことを推奨したい。LUMIXでフォーマットした場合、SSDはexFATでフォーマットされることになる。このフォーマットはMac/Windows問わず読み出し可能なフォーマットである。

以上で準備は完了である。以降は、SDカードやCFexpressカードと同じ感覚で使用が可能である。この設定を行うと動画撮影に限らず、スチルも含めてSSDに記録されることになる。

LUMIX S1II/S1RIIのカメラでの最大記録レートでの撮影テスト

LUMIX S1II/S1RIIで記録できる最大のビットレートは4.2Gbps(記録解像度:5760×3040のProRes RAW HQ 30p)である。

この4.2Gbpsはバイト単位に変換すると525MB/sという数値となる。つまり、1秒間に525MBを連続的に書き込み続ける能力を持ったメディアだけが、このコーデックを安定記録できると言うことだ。なお、この4.2Gbpsというビットレートはミラーレスカメラに実装されている記録コーデックとしては極端に高い。

この4.2Gbpsのコーデックを使うと2TBのメディアは60分強で容量いっぱいになる計算だ。このように、高ビットレートのコーデックには高速メディアが不可欠である。

高ビットレートコーデックによる記録時間

LUMIX S1II/S1RIIで記録できる代表的なProRes RAWおよびProRes設定と2TBの記録時間の目安は下記の通りである。(以下、ビットレートは可変ビットレート(VBR)の最大ビットレートを示すため、2TBのSSDに記録可能な時間はこれ以上に伸びる傾向にある)

ProRes RAW HQ 30p 4.2Gbps → 約1時間※

ProRes RAW 30p 2.8Gbps → 1時間44分※

ProRes HQ 30p 1.9Gbps → 2時間18分

ProRes 30p 1.3Gbps → 3時間27分

ProRes RAW HQ 24p 3.4Gbps→ 1時間26分※

ProRes RAW 24p 2.2Gbps → 2時間13分※

ProRes HQ 24p 1.5Gbps → 2時間52分

ProRes 24p 1.0Gbps → 4時間19分

ProRes RAW HQ 60p 4.2Gbps → 約1時間※

ProRes RAW 60p 2.8Gbps → 1時間44分※

ProRes HQ 60p 1.9Gbps → 2時間16分

ProRes 60p 1.3Gbps→ 3時間25分

※ProRes RAW収録は1回の録画に記録時間が設けられている(続けてのRECは可能)。例としてProRes RAW HQ 30p 4.2Gbpsでは21分34秒の制限が表示される。ProRes RAWは変動幅の大きい可変ビットレート(VBR)のRAWコーデックのため、被写体の動き、輝度変化量によっては一度のRECで連続50分程度撮影できるケースもある(ProRes RAW HQ 30p 4.2Gbpsで表示される「21分34秒」は、あくまで最短ケースに基づく目安時間)。この制限は発熱とは別の観点で決まっている仕様と推測される。

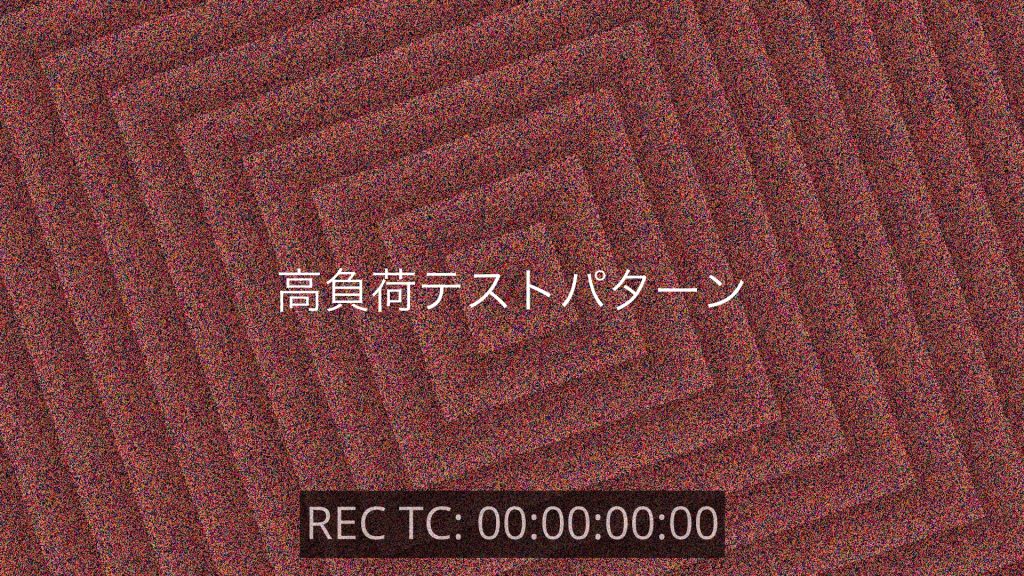

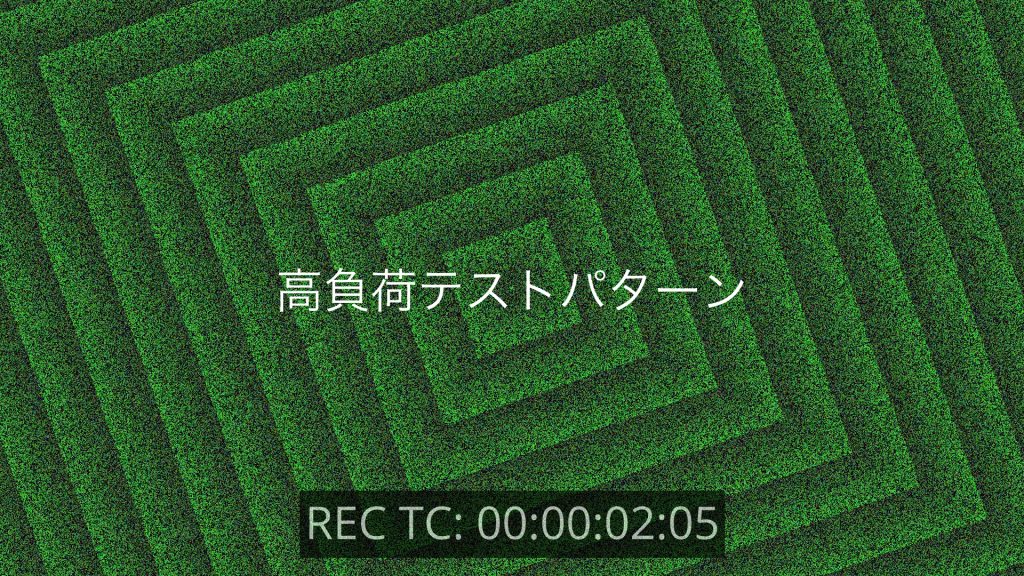

メディアの記録容量ぎりぎりの2TBで最後まで記録できるか(T7 Shield + S1IIで計測)

前述のように、LUMIX S1II/S1RIIの最大ビットレートはProRes RAW HQ 30pの4.2Gbpsである。また、このコーデックは被写体に大きく依存するVBRであるため今回のテストでは、ランダムなノイズ+幾何学パターンがフレーム毎に大きく変化する被写体を作り、それをカメラで撮影してテストを行った。文字通り、記録メディア泣かせの被写体である。この被写体を撮影する限りProRes RAWHQ 30pはほぼ最大ビットレート(4.2Gbps)に近い状態で連続撮影できることを確認した。つまり、S1IIからT7 Shieldに限界ビットレートで記録し続ける動作となる。

高負荷テストとして、T7 Shieldの容量2TBがフルになるまで記録を繰り返すテストを合計5回行なった。

いずれの結果も、一度の記録停止もすることなく、SSDがフルになるまで記録が行えた。結果自体は単純だが、これだけ高負荷な条件下なのだから、一度くらいRECが止まるのでは? と思っていた筆者だが、これは非常に優秀な結果である。

また、SSDは容量が少なくなると速度低下する製品が多い中で、T7 Shieldは全くその傾向は見られなかった。T7 Shieldは高負荷状態でも、安定した書き込み性能を維持し続ける数少ない記録メディアである。

カードからSSDへ/SSDからカードへのコピーについて

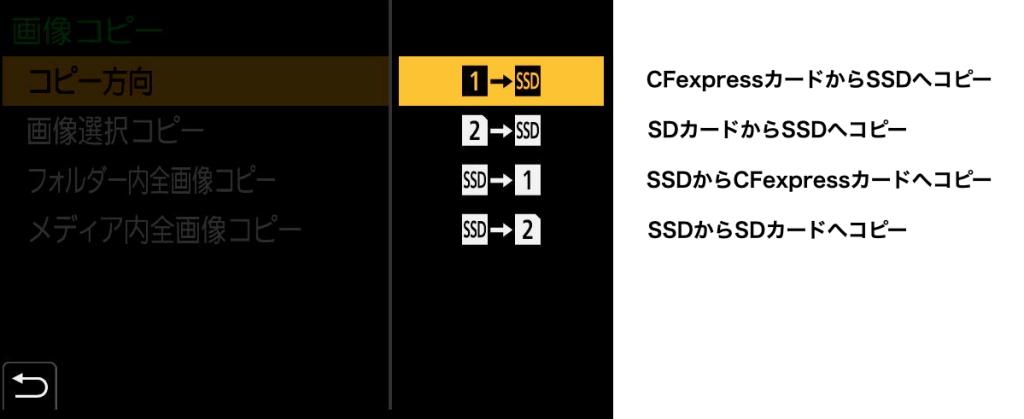

LUMIX S1II/S1RIIでは

・SDカード、CFexpressカードからSSDへの撮影データのコピー

・SSDからSDカード、CFexpressカードへの撮影データのコピー

のふたつが可能となっている。この機能はLUMIXとしてS1RIIから搭載されている機能だ(LUMIX S1IIにも搭載)。

この機能を使うと、撮影時にはSSDを使わない場合でもSSDをバックアップメディアとして使うことが可能である。また、その逆も可能で、SSDで記録した場合、撮影後にSDカードやCFexpressカードへのバックアップを行うといった作業をPCがない環境でも可能となっている。

例えば、CFexpressカードで撮影したとしても撮影が終わったら即SSDにコピーを行えば、そのSSDをPCに挿すことで編集が即始められるメリットがある。ここではその方法について紹介したい。

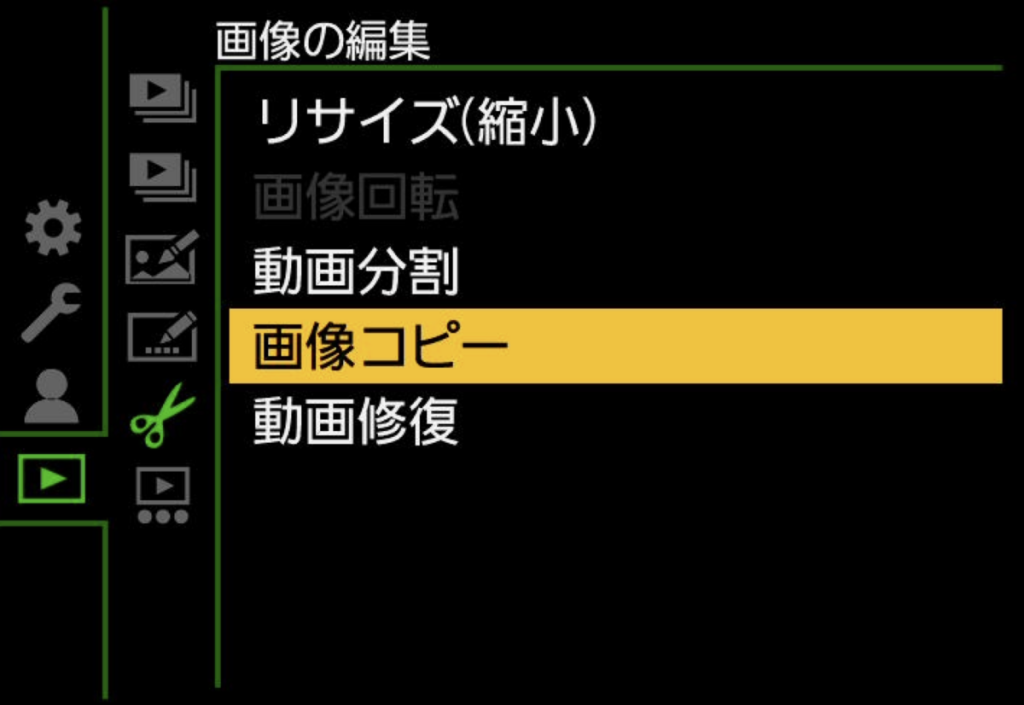

この機能はメニュー上では少々わかりにくいところに配置されている。まず、再生ボタンを押し、その後MENU/SETボタンを押し、「画像の編集」メニューの中で操作を行う。

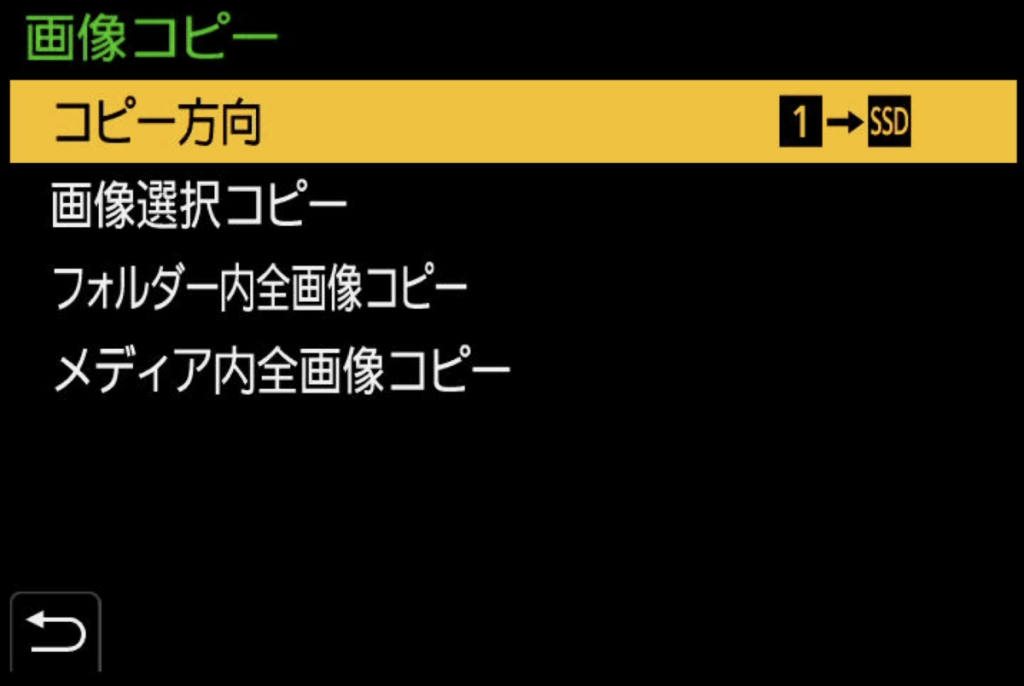

コピーの方向は下記のようにわかりやすい選択肢として表示される。

なお、LUMIX S1IIを使ってCFexpressカード内の400GB分のデータをCFexpressカードから外部SSD(T7 Shield)へコピーしたところ、17分でデータのコピーが完了した。T7 Shieldの書き込み速度を考慮すると、もっと速く書き込みが完了してもよい結果ではあるのが、これはS1IIのコピーアルゴリズム(CFexpressカードの読み出し→SSDへの書き込み)がボトルネックになっているようだ。

とはいえ、PCを使わずに異なるメディア間でコピーできるこの機能は非常に便利で、LUMIX S1II/S1RIIユーザーにはぜひ活用してほしいと思う機能だ。

LUMIXでのSSD記録の注意点

LUMIXでは手軽にSSD記録ができることは前述のとおりであるが、留意すべき点がいくつか存在する。ここではそれらについて説明しておきたい。

高フレームレート記録はカプラーが必要

LUMIXではS1II/S1RIIでは記録解像度に限らず5.7K/60p撮影など高負荷となるフレームレートでSSD記録はできない。これは記録中の電圧不安定を回避するため、S1II/S1RII側に実装された安全措置による仕様であると考えられる。しかしながら、それら記録では別途カプラーを使用することによって記録可能となる。

逆に30pまでであればバッテリー駆動で高解像度ProRes RAWも記録が可能となっている。今回運用したケースでは60p撮影を見越して、電源をVバッテリーから供給するスタイルで撮影を試みた。

なお、SSD記録の場合、USBポートが占有されるため、同ポートを使用した給電はできない。そのため筆者は外部バッテリーをカプラー経由で接続し電源供給するという運用をしている。この方法だと100V AC電源が取れない撮影現場でも長時間の記録が可能となっている。ハイフレームレート撮影でも対応できる手持ちシステムとして、やや大袈裟にはなるが下のようなシステムでの撮影も行なった。

もちろん、電源が確保できるスタジオなどのシチュエーションでは直接カプラーに電源を供給して機動力の高い撮影も可能だ。また、30pまでの撮影であれば電源は通常のバッテリーで運用が可能なことを念のため補足しておきたい。

※Panasonicとしては、カプラーの使用はあくまで電源アダプターを介しての使用が前提としているものの、筆者の環境では、PD給電対応のバッテリーにより安定した運用が確認できている。外部バッテリーとカプラーの組み合わせを使用される場合は、バッテリー残量、電圧低下で記録が突然止まるリスクなどもあることから、自己責任での使用となる。

シングル記録となるリスクに関して

外部SSDを使用している間は、内部カードとの同時記録(バックアップ記録)ができない。多くのシネマカメラがそうであるように、SSDによる外部記録ではバックアップ記録をしながらの撮影を行うことはできない。

最近のミラーレスカメラでは、ダブルスロットによりバックアップ記録が当然であるような風潮になってきている。これはSDカードのような比較的信頼性の低い民生記録メディアを使用していることが前提で広まった背景があると思われる。

逆に考えると、外部記録の場合は信頼性の高いSSDを使うことが必要不可欠と言えるだろう。

私はLUMIX以外のカメラも含め、複数のSamsungの外付けSSDを古くから使って外部SSD記録を使ってきたが、データ消失などの事故を経験したことがない。一方でSDカードでの撮影ではこの数年間で突然読み書きできなくなったSDカードメディアは何枚かある。そのためSDカードとSSDでは信頼性が全く違う印象を筆者は持っている。

あくまでも汎用の半導体製品なので外付けSSDなら絶対に大丈夫、とは言い切れないが、大切な撮影では撮影後のデータの複製を含めハンドリングは特にしっかりと行うべきであり、 その点においてSamsungの外付けSSDに対する筆者の信頼は厚い。

なお、SSDを使わずに内部記録した場合においてもProRes(4K以上の解像度)と全てのProRes RAWはシングル記録になることは念頭に入れておいたほうがいいだろう。

ケージを利用したSSDのマウントについて

これはLUMIXに限らず、ケーブルの抜けなどによるカメラがSSDを認識できなくなる事態を未然に防ぐためにも、物理的な取り付けには注意を払うべきである。ケーブルにテンションがかかる状態では接触不良や振動による切断のリスクが高まるため、SSDをカメラリグ、ケージ、あるいはマジックテープ等で確実にホールドした状態で使用することが望ましい。

今回はTILTA/ SmallRigのふたつのパターンでマウントした例を示す。

大前提としてLUMIX S1IIもS1RIIも全く同じ筐体のため、ケージ類は同じものが使える。

まとめ

本稿では、SamsugnポータブルSSD T7 ShieldとT9を用い、最新ミラーレスカメラ LUMIX S1IIおよびS1RIIでの外部記録性能を検証した。一般にSSDのメーカースペックは最大転送速度〇〇MB/sと記載されるが、カメラの外部記録に必要なスペックは

・書き込み速度が記録ビットレート以上を満たすこと

・書き込み速度が低下しないこと

のふたつを満たすことだ。特に後者はカタログスペックから見極めをすることは難しいが、今回S1II/S1RIIの長時間記録を試すことで、T7 ShieldとT9が28度の温度範囲内で最高のビットレート設定でも速度が低下しないことを確認した。

従来、ProRes RAWなどの高ビットレートコーデックは、ストレージの制約から限られた環境でしか使用が難しかった。しかし、今回紹介したようなSSD外部記録を活用すれば、コストを抑えつつ、かつ安定した長時間記録が可能となる。しかもそのまま編集にも使用できることで、ワークフローの簡略化と効率化にも大きく寄与する。

今や、SSD記録は「一部のプロフェッショナルだけの選択肢」ではなく、機動力と品質を両立させたい映像制作者すべてにとって現実的かつ有効な手段である。とくにLUMIX S1II/S1RIIのように、高ビットレート記録に対応したカメラを活用しているユーザーにとっては、SSD記録がもたらす自由度は非常に大きい。

外部SSD記録という選択肢を取り入れることで、作品づくりの可能性は確実に広がる。T7 ShieldおよびT9は、その第一歩として充分な性能と信頼性を兼ね備えたツールである。まだSSD記録を導入していない方も、次の撮影ではぜひ、その実力を体感してみてほしい。

Samsung Portable SSD T7 Shield(2TB)

https://www.amazon.co.jp/dp/B09Y1P5D12/ (Amazonサイト)

Samsung Portable SSD T9(2TB)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CK88Z8NY/ (Amazonサイト)

Panasonic LUMIX S1II製品情報

https://panasonic.jp/dc/products/DC-S1M2.html

Panasonic LUMIX S1RII製品情報

https://panasonic.jp/dc/products/DC-S1RM2.html

SmallRig パナソニック LUMIX S1 II / S1 IIE / S1R II 用ケージキット

https://www.smallrig.com/jp/Cage-Kit-for-Panasonic-LUMIX-S1R-II-4903.html

TILTA パナソニック LUMIX S1RII用カメラケージ ベーシックキット

https://tilta.shop/items/681b01ac27d5b25a7506bc92