レポート◉井上卓郎

9月11日 17:00 修正しました。9月13日 動画リンクを加えて追記しました。

9月28日 多彩な収録フォーマットとフレームレート表を修正しました。

Z9で動画に本腰を入れ始めて4年。シネマカメラの雄・REDを傘下に収めてからわずか1年半。ついに「ニコン初のシネマカメラ」を世に送り出した。その本気度合いは、このカメラに触れれば伝わってくる。ニコンがミラーレスカメラで培ってきた手ブレ補正やAF、高速起動、堅牢性といった技術と、REDの「REDCODE RAW」やカラーサイエンスが見事に融合。フルサイズセンサーを搭載しながら、約630gのコンパクトボディ、そして30万円を切る価格を実現した衝撃は大きく誰でも手にできるハイスペックシネマカメラだ。

競合製品やクリエイターの動向を徹底的にリサーチし、一切の妥協なく生み出された本機の魅力を試作機から分析する。

商品情報

- モデル名: Z CINEMA series Nikon ZR

- 予約開始日: 2025年9月18日(木)

- 発売日: 2025年10月24日(金)

- 市場想定価格: ボディ単体299,200円(税込)、Z 24-70 F4 レンズキット374,000円(税込)

- 質量: 630g(本体、バッテリー、カード2枚を含む)、537g (本体のみ/実測)

REDの何が導入されたのか?

ニコンとREDがひとつになって1年半。ニコンは急速にREDの技術を吸収している(10人以上の技術者を送り込んでいるとも聞く)。Nikon ZRはREDの技術と知見を深く取り入れることで、高性能かつ革新的なシネマカメラとして位置付けられている。ZRにはREDのどのような技術が導入されているのだろうか。一番気になるところであろう。

新フォーマット『R3D NE』は暗部のノイズが少ない!

ニコンのカメラはN-RAW、ProRes RAW HQという2つの動画RAWフォーマットに対応していたが、ここに新たなRAWフォーマットが追加された。まずはREDCODE RAWのR3DフォーマットをニコンのEXPEEDエンジンで扱えるようにした「R3D NE」。「R3D NE」はLog3G10ガンマとRED WideGamut色域に対応し、ビット深度は12bit。15+ストップのダイナミックレンジを12bit RAWで記録する。6K59.94fps時に約1900MbpsとN-RAW(高画質)とほぼ同じビットレート。実際に使用したが、高画質、色情報の豊かさに感動したのはもちろん、特筆すべきは暗部のノイズの少なさだ。N-Log使用時はノイズが目立つこともあったが、R3D NEで記録した映像はノイズが非常に少ない。ほとんどのショットでノイズリダクションが不要だ。Z6IIIと同じセンサーでここまで画質が向上するのかと感動した。

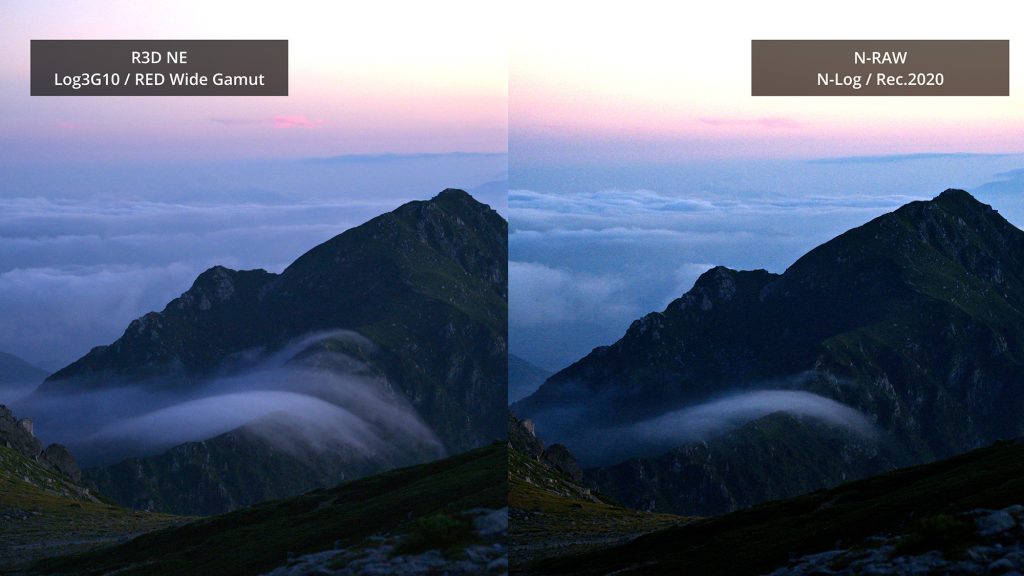

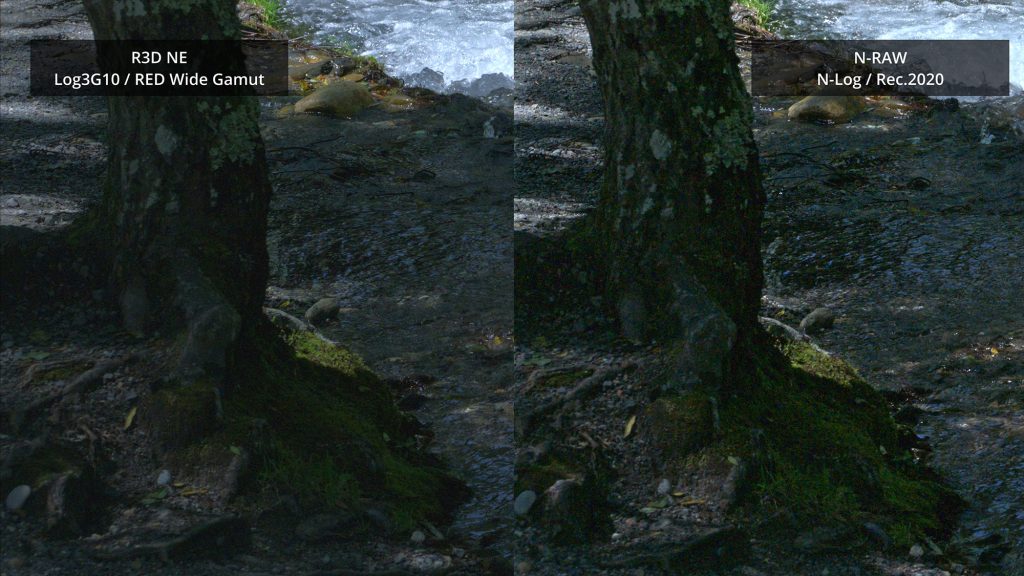

ノイズの比較

Log3G10ガンマとN-Logでノイズを比較してみた。Log3G10ガンマのほうがカラーノイズが少ないのがお分かりいただけるだろうか?

デモザイクの処理にREDのIPP2が使われていると思われる(メタデータより確認)。IPP2は従来よりも豊かな階調、色調を再現するのが特徴で、HDRで現像した際は「ウワッ」と声が出た。

REDが公式配布しているLUTを当てるのもおすすめ

REDのカラリスト、エリック・ワイド氏(デヴィッド・フィンチャー監督の専属カラリスト)との共同開発したLUT

こういったワークフローがREDと共通化できるのは、映像に力を入れているニコンにとってもとても有意義だ。「何かテレビっぽい」という色合いから一気に上質なシネマの色合いを持つメーカーに変貌した。

R3D NEの運用

(9月11日 17:00修正しました)

R3D NEは、当初DaVinci ResolveにもPremiere Proにも対応しておらず、ブラックマジックデザインおよびアドビとR3D NEの対応について交渉中とのことだったが、DaVinci Resolveが20.2にアップデートされたタイミングで試したところ、R3D NEのRAWファイルをネイティブで読み込めるようになっている。発売前に対応してくれるのは嬉しい。

(9月13日 動画リンクを加えて追記しました)

Nikon ZRで作例を撮影した。撮影場所は中央アルプスの木曽駒ヶ岳。標高3000m近い山の上での撮影だったが、カメラがコンパクトなおかげで負担が軽減された。ファインダーがないため、バックパックからの取り出しもスムーズで、引っかかることがなくストレスも少ない。

主に新しいRAWフォーマット R3D NE と、REDのカラーサイエンス Log3G10 / RED Wide Gamut を使用して撮影。 2日間の撮影で約2時間分の素材を収録し、使用容量は約1.1TB。編集には DaVinci Resolve Studio 20.2を使用。PCは4年前に発売された MacBook Pro M1 Max で、外部SSDにデータを保存して編集すればストレスは少ない。

15+STOPのダイナミックレンジと12bitのRAWデータは、ハイライトから暗所まで情報が残っておりカラーグレーディングの自由度が非常に高い。ノイズも極めて少なく、実際にノイズリダクションを使ったのは3カットのみ。処理の重いノイズリダクションを最小限に抑えられたことで、編集作業も軽快だった。

RED監修のシネマティックイメージングレシピ

REDが監修した9種類のイメージングレシピが搭載されており、手軽にREDのカラーサイエンスを堪能できる。SDRで撮影時にピクチャーコントロールの設定から適用することができる。またNikon Imaging CloudからもレシピがダウンロードできREDのカラーを写真撮影でも堪能できる。

小さなボディに込められた小型シネマカメラの新しい形

大型4インチモニター | モニターサイズの違いが生む大きな差

デザインにおいて、ZRは従来のニコンの“標準”を一度リセットし、動画ユーザーの声をとことんまで追求した。その最たるものが、搭載された巨大な4インチモニターである。Blackmagic Pocket Cinema Cameraなどの例はあるものの、このクラスでは3インチ前後が依然として主流で、撮影現場では「見にくい」が共通の課題だった。狭い画面に多くの情報を詰め込まざるを得ず、本格的な撮影には外部モニターが必須であった。

競合機種の3インチ(3:2)モニターとZRの4インチ(16:10)モニターに16:9映像を表示した場合、ZRの4インチモニターは表示面積では約1.85倍となる。この差は屋外での視認性や細部確認において決定的なアドバンテージをもたらす。

解像度: 307万ドット 輝度: 最大1000nit 色域: DCI-P3

面積以外もこのスペックにより、明るい屋外でも問題なく視認可能だ。ニコン機は従来3.2インチモニターが共通だったが、ZRのために特別に調達されたというこだわりようだ。

軽量コンパクトボディ | 630gの軽量化とオールインワンの完成度

バッテリーとメディアカードを含む重量はわずか630g。競合機種と比較しても群を抜いて軽い。さらに、外部モニターが不要となるため、システム全体としても最小かつ最軽量での運用が可能になる。機動性と便携性を極限まで追求した意志が感じられる。ニコンからシネマカメラが出るということで役割をどう分担するのか不安に思ったが、ゴテゴテにリグ組みして使いたいなら、KOMODO XをはじめとするREDのカメラが適している。一方、ZRは本体とレンズという最小構成でシンプルに使うことを想定しており、役割が明確に分かれている。

センサーはZ6IIIと共通の部分積層型。高い動作性能と手ブレ補正を継承

イメージセンサーには、昨年発売されたZ6IIIと同一の2,450万画素・部分積層型フルサイズセンサーを搭載。その高速な読み出し性能により、ローリングシャッター歪みが比較的少ないと定評の信頼性の高いセンサーだ。当然、高精度な5軸ボディ内手ブレ補正機構も装備し、手持ち撮影時の安定性も確保している。

ファンレス冷却設計 | 静寂性と信頼性を両立させた放熱機構

新しいカメラが登場するたびに話題になる「熱停止」問題。競合機の多くが冷却ファンを内蔵する中、ZRは放熱設計で熱問題に対処している。軽量・コンパクトへの執念はここにも息づいている。

時間の関係でテストはできなかったが、ボディーはそれなりに熱くなり全体から放熱していることを感じられる。4K60P H.265(8bit)収録では基本的に熱停止しないそうである。またファン騒音をマイクが拾わない。静寂性が求められる映像収録を本気で考え抜いた答えである。

ウェストレベル撮影を最適化した新しい持ち方

ニコンと言えば、写真家をも唸らせる最高のグリップの持ちやすさが代名詞だった。しかしZRには、あのグリップがほとんどない。これは退歩ではなく、顔の前ではなく、腰や胸の位置で操作することが多い動画撮影に最適化された、意識的な進化なのである。

基本の持ち方は、左手でボディを支え、右手は上から包み込むようにして配置し、親指と人差し指で各種レバーやボタンを操作する。これが驚くほど直感的かつ安定しており、操作しやすい。

ズームレバーへの進化

グリップ形状の変更により、親指で操作するズームレバーが非常に操作しやすくなった。パワーズームレンズやハイレゾズームの操作に割り当てすることもできる。写真用グリップでは実現できなかった、動画ならではの操作性を手に入れた。

HDMI端子はType-D

小型のType-D端子を残念に思うユーザーもいるかもしれない。おそらくは、物理的なスペースがなかったのだろう。しかしこれは、「大きな内蔵モニターを使ってほしい」というニコンの強い意志の表れとも解釈できる。ちなみにHDMIで外部モニターに出力した際、従来のニコン機では再生時やモードの切り替え時にラグが大きかったのだが、ストレスにならない程度に短くなっている。

ストラップ金具は三角環からストラップホールへ

従来のニコン機にはストラップを通す「三角環」が採用されていた。しかしこれが時に「カチャカチャ」と音を立て、収録音声の邪魔になるという現場の声があった。ZRではこの問題を解決すべく、三角環を廃し、音の出ないストラップホール(直接穴) を採用した。静寂性に対する並々ならぬこだわりが、ここにも現れている。

32bit float録音や専用ショットガンマイク──ZRの音へのこだわり

ZRは音声収録にも一切妥協がない。内部マイクでの32bit float録音や、OZO Audio技術による立体感あふれる音声収録、さらにケーブルレスで使える専用ショットガンマイクなど、その姿勢はきわめて野心的だ。

録音レベルはもう気にしない。失敗知らずの32bit float録音

音声機能は32bit float録音対応。これにより極めて広いダイナミックレンジでの収録が可能となり、後から理想的な音声バランスに仕上げられる。音割れを防ぐことができ録音レベルを気にせず撮影に集中できるのがありがたい。

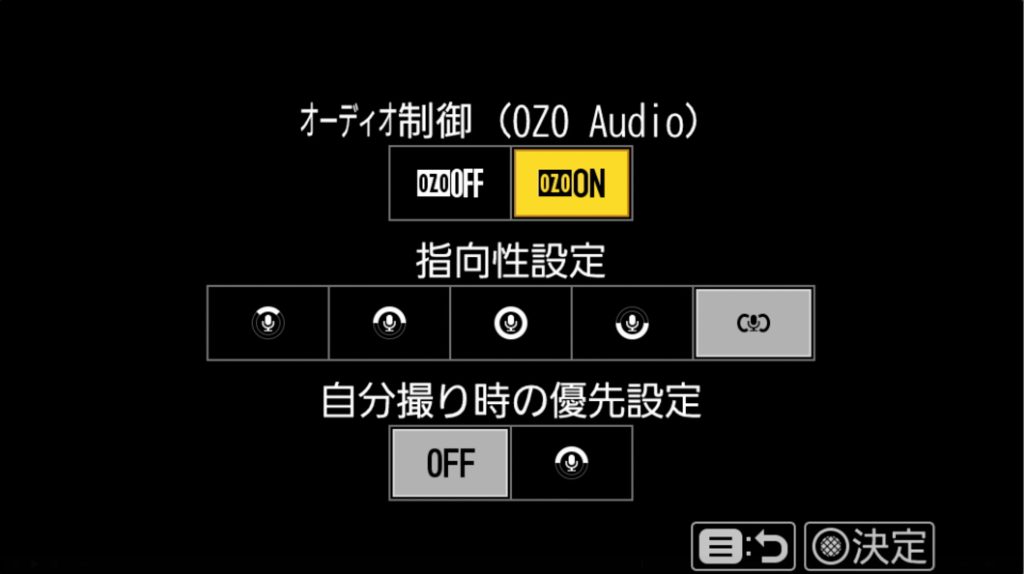

Nokia「OZO Audio」技術による指向性のある音声収録

内蔵マイクにはNokia社の「OZO Audio」技術を採用。5種類の指向性(前方 / 前方・後方 / 全方向 / バイノーラル)から選択でき、インタビューからASMR撮影まで幅広く対応。S/N比72dBの高音質と32bit float録音の組み合わせで、内蔵マイクとは思えない収録品質を実現している。

専用ショットガンマイク「ME-D10」

ZRと同時発売のME-D10は、ニコン初のデジタルシュー対応でケーブルレス接続を実現。S/N比77dBで内蔵マイクを上回る。もちろん32bit float収録に対応している。

- モデル名: ME-D10

- 発売日: 2025年10月24日(金)

- 市場想定価格: 37,400円

多彩な収録フォーマット、15+STOPの階調、LUTプレビュー。プロの現場に応える動画性能

多彩な収録フォーマットとフレームレート

収録できるフォーマットは下表の通り。新たにR3D NEが追加された。クロップはされるものの4K/119.98pでの撮影も可能だ。R3D NEでの収録時は最大15+STOPという広いダイナミックレンジで撮影が可能だ。筆者の環境ではダイナミックレンジを測る手段がないのだが明らかにN-Logで撮影した時と比べ広いダイナミックレンジを感じた。

H.265で撮影時は残念ながら4:2:2のAll -Intraで撮影することができない。

| 記録ファイル形式 | ビット深度 | ガンマ/色域 | ベース感度 | ダイナミックレンジ | 対応解像度/フレームレート (最大) |

| R3D NE | 12bit RAW | Log3G10 / RED WideGamut | 800 / 6400 | 15+STOP | 6K/59.94p, 4K/119.98p (DXクロップ) |

| N-RAW | 12bit RAW | N-Log / Rec.2020 SDR | N-Log: 800/6400 SDR:100/800 | 未公表 | 6K/59.94p, 4K/119.98p (DXクロップ) |

| ProRes RAW | 12bit RAW | N-Log / Rec.2020 SDR | N-Log: 800/6400 SDR:100/800 | 未公表 | 6K/29.97p, 4K/59.94p (DXクロップ), FHD/239.76p |

| ProRes 422 HQ (ALL-I) | 10bit YCC | N-Log / Rec.2020 SDR | N-Log: 800/6400 SDR:100/800 | 未公表 | 5.4K/29.97p, 4K/59.94p (DXクロップ), FHD/119.98p |

| H.265 (4:2:0 GOP) | 10bit/8bit | N-Log / Rec.2020 SDR | N-Log: 800/6400 SDR:100/800 HLG:400/3200 | 未公表 | 5.4K/59.94p, 4K/119.98p (DXクロップ), FHD/239.76p |

| H.264 (4:2:0 GOP) | 10bit/8bit | SDR | SDR:100/800 | 未公表 | FHD/59.94p |

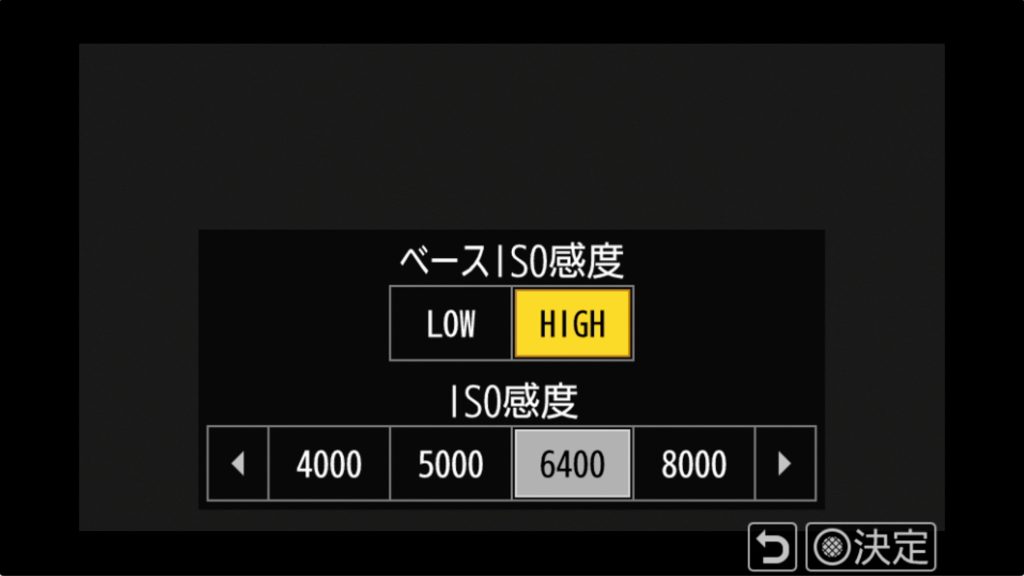

ベースISO感度

ニコンはこれまでベース感度を公表してこなかったが、動画撮影に重要な要素として、2種類のベースISO感度を公表するようになった。(上記表を参照)またISOの切り替えも低感度、高感度の切り替えが素早くできる。

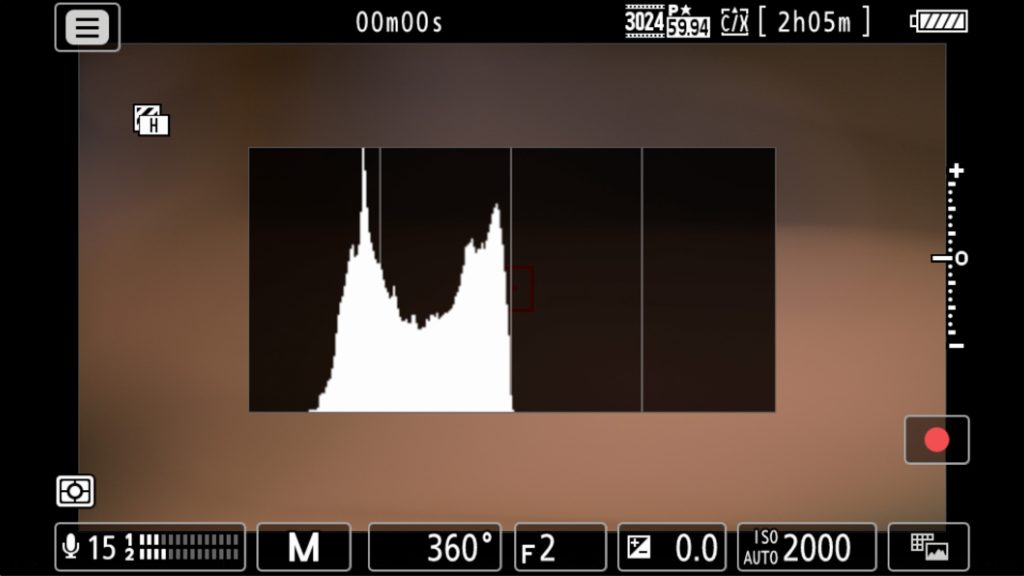

シャッターアングル表示

動画撮影時にシャッタースピード表示以外に、シャッターアングルでの表示も可能だ。

LUTプレビュー

待望のLUTプレビュー機能が入った。R3D NEで撮影時という制限はあるが、最大10個のLUT(17点、33点、65点)を読み込み、撮影中にプレビューできる。

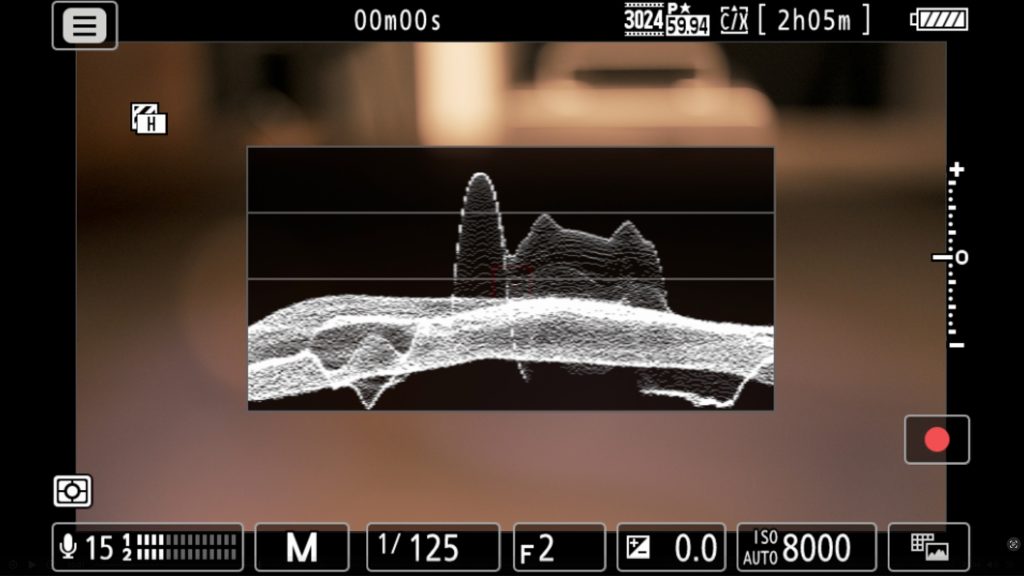

露出管理ツール

ウェーブフォームやヒストグラム、ゼブラ表示で適正露出の判断がしやすい。表示の大きさや位置、ゼブラ表示の色変更などの露出管理ツールはカスタマイズできる。全体の輝度を判断しやすいフォルスカラーも欲しいところだ。

音による逆REC防止

今までのニコン機には赤枠表示による逆REC防止機能はあったが、録画開始時と終了時に知らせる音が鳴らなかった。画面に集中していると赤枠表示すら目に入らない事もあり音で録画状態を判断できるのはとてもありがたい。

手ブレ補正

Z6III同等のイメージセンサーシフト方式5軸補正を搭載し、最大7.5段の強力な手ブレ補正効果を発揮する。

縦長動画への対応

縦長で撮影時はインターフェースも縦に最適化される。4インチモニターの見やすさはここでも力を発揮する。縦長で手持ちもしやすい。また撮影したデータも縦長と認識され縦長表示される。SNS全盛期の今、これはとても大切な機能だ。

将来に期待したい機能

ユーザーの声に応え、出し惜しみのないファームウェアアップデートを頻繁に行ってきたニコンだけに、以下のような機能追加にも期待したい。

- アナモルフィック撮影時のデスクイーズ表示

- オープンゲート収録

- 安全性を高めるデュアルレコーディング

- 長時間録画に適した外部SSD記録

- 編集が軽快なH.265 4:2:2 All-Intra

- フォルスカラーによる輝度情報表示

- 内蔵ND(さすがにファームでは対応できないはず。またフランジバックの短いZマウントでは物理的に難しいかも)

過去の機種でも積極的なアップデートで応えてくれたニコン。ZRのさらに先の進化に、期待は膨らむ。

REDの魂、ニコンの心。ZRが描くシネマカメラの新しい形

ニコン初のシネマカメラ 「Nikon ZR」 は、REDの技術とニコンの映像ノウハウを融合させたモデル。フルサイズ・630gの軽量ボディに、新フォーマットR3D NE(12bit / 15+STOP)や大型4インチモニター、32bit float録音、ファンレス静音設計を搭載。30万円を切る価格で、高画質RAW映像とワンオペ運用のしやすさを両立した「誰でも手にしやすいハイスペックシネマカメラ」だ。レビューの際につい「スペックだけでは語れない」と言ってしまうのだが、このカメラはスペックを眺めただけで凄さが伝わってくる。そしてもちろん、その数字の裏側には、スペック以上の素晴らしさがぎっしり詰まっている。

シネマカメラは撮っている時が一番楽しい。もっと自由であるべきだ。単なる業務連携や消極的な理由からではなく、「このカメラで撮りたい」という純粋な衝動でニコンを選ぶクリエイターを確実に増やす力が、このカメラには確かにある。REDの技術を取り込みつつ、ニコンがこれまで培ってきた経験と、クリエイターに寄り添う謙虚な姿勢が、このカメラには込められている。

ということで速報としてお届けしたが、現在もさらに検証を進めている。続きは『VIDEO SALON』11月号に掲載予定だ。ぜひご期待いただきたい。

ニコン ZRの製品情報はこちらから https://nij.nikon.com/products/lineup/z_cinema/zr/