映画カメラが捉える「世界のリアル」のうちで虚構の物語を描くこと、特に「リアリティ」のある演出を施すこととは一体どのようなことなのだろうか。 本記事では、2024年7月10日に開催されたVOOK主催のイベント「VIDEOGRAPHERS TOKYO (VGT)」にて行われた大野大樹氏、大石健弘氏、曽根隼人氏(司会)による「リアリティとは? 魂を揺さぶる演出の方程式。」の講演における『カロリーメイト web movie 「Team Mate お前がいなければ、」』に関する大野大樹氏の言葉を通して、一人称視点映画における「リアリティ」と「心を動かす演出」の関係性について分析していく。

構成・文章 ● 池田大空(映像研究家/映像作家)

はじめに

映画カメラは、「世界のリアル」を記録する。

その事実は、映画として描かれる物語が虚構のものであったとしても、覆すことはできない。

映画カメラは、虚構の物語などはお構いなしにレンズの前に現に在るものすべてを光の痕跡としてフィルムやデータに焼きつける。そのことから観客は、「世界のリアル」が再び光の粒子としてスクリーンや液晶画面に広がる時、物語の舞台がどのような場所なのかを受け入れること、あるいは好きな俳優をその俳優であると認識することなどが可能となり、映画の見方、言い換えれば、映画と自身との距離の取り方を定めるように導かれる。つまり、映画を見るということは、それが虚構の物語映画であれ実際の出来事を追ったドキュメンタリー映画であれ、「世界のリアル」を見ることが大前提とされるのである。

しかし、多くの場合、映画には物語があり、世界の様子を捉えただけの記録であることは少ない。

では、映画カメラが捉える「世界のリアル」のうちで虚構の物語を描くこと、特に「リアリティ」のある演出を施すこととは一体どのようなことなのだろうか。

本記事では、2024年7月10日に開催されたVOOK主催のイベント「VIDEOGRAPHERS TOKYO (VGT)」にて行われた大野大樹氏、大石健弘氏、曽根隼人氏(司会)による「リアリティとは? 魂を揺さぶる演出の方程式。」の講演における『カロリーメイト web movie 「Team Mate お前がいなければ、」』に関する大野大樹氏の言葉を通して、一人称視点映画における「リアリティ」と「心を動かす演出」の関係性について分析していく(ただし、一人称視点の映画が映画としてどのような作用を観客にもたらすのかということを検討するため、主人公の気持ちを表す字幕や心臓の鼓動などの効果音については取り上げない)。

「リアル」と「リアリティ」

大野氏は、「魂を揺さぶる方程式」について、その秘密は自身の映像作品の特徴とされる「リアリティ」にあり、それが著しく現れるように作品を導くには、「記録映像みたいに本物を撮ればそれで良いのかといわれれば、ちょっと違う気」がしており、「ただ本物っぽくするとかではない気」もしている、と語った。

確かに、「リアリティ」とは「リアル」ではない。

後者が「本物」を示すのならば、前者は「本物のようなもの」であり、それらの質はまったく異なる。

「リアル」が「現に目の前に在る世界」という意味において「本物」であるのならば、「リアリティ」とは「個人のうちにある「リアル」のイメージ(観念)」という意味において「本物のようなもの」を示している。

そのことから、大野氏が語るように、「リアル(現実)」を撮ることでは「リアリティ(現実のイメージ)」は映像としては現れないのであり、「リアル(現実)」に対して「リアリティ(現実のイメージ)」を演出することもできない。

当然のことながら、「リアル(現実)」を撮れば「リアル(現実)」を見るのであり、「リアリティ(現実のイメージ)」は「リアル(現実)」のイメージとして個人のうちにあるのである。

では実際に、「個人の持つ「リアル」のイメージ」という意味における「リアリティ」のある演出とは一体どのようなことなのだろうか。この問いに答えるために、『カロリーメイト web movie 「Team Mate お前がいなければ、」』制作における演出方法を以下に分析してみよう。

主観撮影の難しさ

カロリーメイトweb movieは、毎年夏に公開されている部活生を応援することを目的としたショートドラマ兼CMシリーズである。5年目となる今年のテーマは、「Team Mate」。

大野氏はこのテーマについて、「部活の仲間って楽しいだけじゃない。ライバルであり、尊敬や嫉妬の入り混じった複雑な関係」であると語り、映像制作に取り組むにあたっては、その関係性におけるポジティブな側面もネガティブな側面も含めた「部活のすべてを圧縮」することによる部活生の「肯定」を目指したという。

大野氏が制作した『「Team Mate お前がいなければ、」』は、全編主観で撮影されている。

これは氏が特意とする撮影方法であるが、「主観で撮影する」という依頼を受けた時、「主観をやっているからこそ、主観はあまり好きじゃない」幾つかの理由で頭を悩ませたという。

その理由として氏は以下の4つを挙げている。

① 一人称では物語を伝えることが難しい

② 主人公の感情を表す顔(表情)が封じられる

③ 状況や時間経過を説明するための客観的視点を使うことができない

④ ある対象のみをアップで写したカットを説明として挿入することができない

本記事では、主にこの②「主人公の感情を表す顔(表情)が封じられる」点を取り上げていく。

登場人物たちの距離

一般的な映画における物語は、映画序盤の場面でまず、ひとつのフレーム・ショット内に登場する幾人かの人物の関係性とその発展と共に描かれる。

例えば、通りを歩いている A が落とした財布をうしろを歩いていた B が拾い、前を行くその持ち主に声を掛けると互いが疎遠になっていた小学校の同級生であることがわかる、という場面から映画が始まる場合、観客は物語の軸となる人物が A と B のふたりであることを知ることができる。

また、この場面で久しぶりに再会した A と B という関係性が明示されることから、物語がふたりの思い出へと発展し、子供時代の A と B の姿を見ることになったとしても、観客は彼らが映画序盤で通りを歩いていた A と B であることを認識することができ、疎遠になるまでのふたりの関係性とその発展を楽しむことが可能となる。

このように多くの映画では、映画序盤に物語の軸となる登場人物たちの関係性が明示される。

しかし、大野氏の『「Team Mate お前がいなければ、」』のように主観で撮影されている場合、観客が見ることができるのは主に B の姿のみとなり、A と B の関係性は少々わかりづらく、物語を追うことが困難になる。

だが、これは決して主観が通常の客観に劣っていることを示しているのではない。なぜなら主観には、A と B の関係性ではなく、A と B の距離を明示する力があるからである。

『「Team Mate お前がいなければ、」』の本編が始まり、まず観客が目にするのは、フレームの枠外から内へと伸びる四肢が自転車を漕いでいるという異様な光景である。

本作では、この四肢の持ち主である名もなき何者かが主人公・A とされる。

A(主人公) の視線が上がるとそこにはバスケットコートがあり、友人・鈴木(登場人物 B)の姿が現れる。

A(主人公)が自転車を停めると鈴木の名を呼ぶ。そして、鈴木は A(主人公)の方を振り向いてボールをパスする。

名前を呼び、名前を呼ばれるという A(主人公)の能動と鈴木の受動。そして、ボールをパスし、ボールを受け取るという鈴木の能動と A(主人公)の受動。ふたりの間で展開されるこの一連の行動は、カメラと対象物(物語における A(主人公)と鈴木)との物質的距離を縮めていくことから、A(主人公)と鈴木の心的距離を視覚的に明らかにする。つまり、A(主人公)と鈴木との物質的距離が近ければ、彼らの心的距離も近いのであり、反対に A(主人公)と鈴木との物質的距離が遠ければ、心的距離も遠ざかるのである。

鈴木が A(主人公)にボールをパスした後、彼はこちらに近づいて観客には見ることのできない A(主人公)の寝癖を触ろうと手を伸ばしてくる。つい「近いな」と言いたくなるようなこの場面からもわかるように、視覚的に明示される心的距離は、姿の見えない A(主人公)の視点を示すカメラが相手に対してどれほどの距離をとっていくかということ以上に、主に鈴木などの他者がこちらに対して投げかける言動によって露わにされる。

この一人称視点映画の大きな特徴が本編が始まりすぐに示されることから、観客は物語を見続けるための基盤となる3つの重要な点を確認することが可能となる。

ひとつ目は、当然のことながら、主人公がカメラと同じ視点を持つ人物であること。

ふたつ目は、これから全編を通して画面に映し出されていく光景が、A(主人公)にとっての「世界のリアル」であること。

3つ目は、A(主人公)と他のもの(鈴木やバスケットコートなど画面に映る A に対峙するもの)との物質的距離を知ることから、顔の見えない A(主人公)の他のものに対する感情の度合いを解釈していかなくてはならないこと。

以上の3点が、姿の見えない A(主人公)について観客が唯一知ることのできる方法である。

とはいえ、それらの点を知ることができたとしても、やはり A(主人公)の姿は相変わらず見ることができないのであり、彼の存在を完璧に認識することも不可能だといえる。つまり、観客は映画全編を通して、A(主人公)の存在を知ることができないのである。

だが、それでも確かに観客は、A(主人公)の存在を感じている。

A(主人公)の「存在する気配」は、間違いなくするのである。

A の「存在する気配」

A(主人公)の存在は、その全体像を姿として確認できないため、観客にとっては「存在する気配」に近い。

それは、カメラの背後から聞こえてくる声やフレームの枠外から内へと伸びる四肢、あるいは鈴木やチームメイトたちがこちらに対して何らかの言動を投じた時に感じられる。

しかし、A(主人公)の「存在する気配」を感じながらも彼の名も姿も知ることができない状況は、映画の人称性、つまり、何(あるいは誰)の視点に則って映画を見ていくのかという軸を曖昧にする。

A(主人公)は、あくまで映画の物語における存在である。そのことから、主観撮影によって捉えられる A(主人公)にとっての「世界のリアル」は、カメラにとっての「世界のリアル」と同一である。つまり、物語は A という明確な人物を主人公とした一人称視点で展開されていきながらも、その明確であるはずの人物が気配でしか感じることができないため、A(主人公) は「誰かである何者か」として非人称性を浮かび上がらせる。そして、映画は、A(主人公)にとっての「世界のリアル」以上に、カメラにとっての「世界のリアル」をより濃く浮かび上がらせるのである。

『「Team Mate お前がいなければ、」』において、この事実が著しく現れているのが、ベンチから試合を観戦する場面である。

本作は、ほぼ全編がiPhoneのカメラで撮影されている。ヘルメットに大きなカメラではその重さから演者の動きが不自然になってしまうため、iPhoneを装着させたマウスピースマウント(アプリは、Blackmagic Camera)を使用し、バスケットボールプレイヤーならではの身体の運動とそのスピードを可能な限り再現することを目指したのだという。実際それは、ベンチからコート内のチームメイトを見るというある種のバスケットボールプレイヤーならではの視線にも顕著に現れている。

A(主人公)がベンチからコート内の試合を見ている時、コート内にいるチームメイトたちは A(主人公)に対して何の言動も投じない。

フレームの枠外から A(主人公)の拍手する両手が現れることなどから A(主人公)の存在する気配が感じられることはあるものの、コート内にいるチームメイトに投じられたその行動に対してコート内からの直接的な応答がないことから、A(主人公)とチームメイトとの関係性、そして彼らの物語には大きな発展は訪れず、A(主人公)はただ漠然と試合を見ているだけに留まる。

ここで明かされるのは、A(主人公)とコート(試合に出ること)の物質的・心的距離である。

退く一人称と現れる非人称性

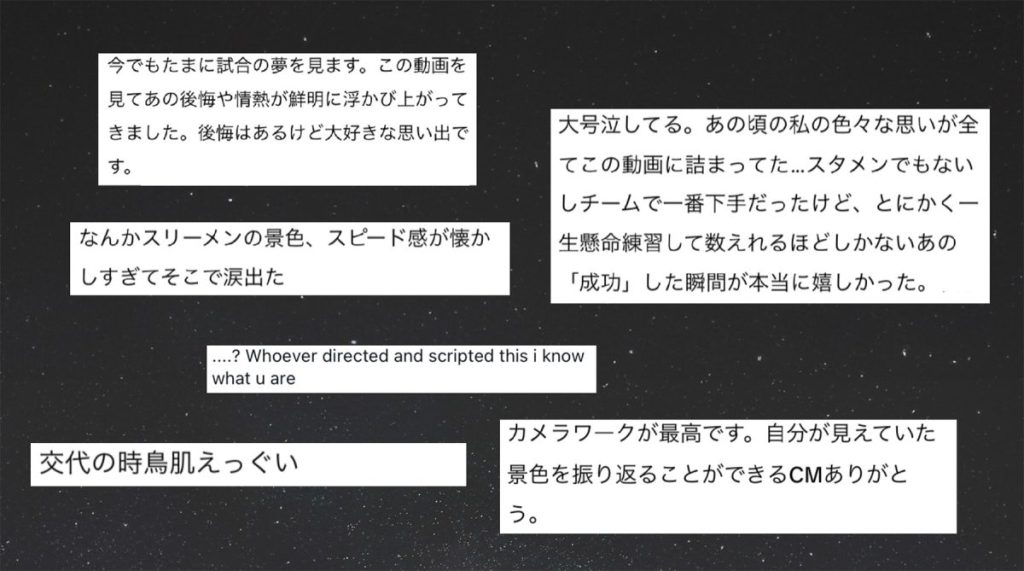

大野氏は、ベンチから試合を観戦するこの場面について企画段階で考えていた時、「バスケットの試合に出ることができるのはたった5人。出られない人の方が多い。それなら、他の運動部も含め、世界にはどれだけこの位置から試合を見ていた人がいるのだろう? そして、彼らは何を感じていたのだろう?」という点に疑問を抱き、この多くの部活生にとっての普遍的要素こそが本作を主観で撮影する価値となることに気がついたという。

A(主人公)とコート(試合に出ること)との距離が明らかにされた時、A(主人公)は拍手を止め、その両手をフレーム外へと引っ込める。そして、首を動かし、ただ漠然と試合の行末を見つめる。

この時、観客にとって映像は、物語における A(主人公)にとっての「世界のリアル」を描いた主観でありながらも、記録映像的ともいえるような少々乱雑なパンやティルトなどの動きをするカメラが捉えた「世界のリアル」にも見えてくる。

物語において A(主人公)の人称性が退くということは、A(主人公)と彼にとっての「世界のリアル」との関係性の糸が細くなり、物語の発展が希薄になっていることを示している。つまり、 A(主人公)の気配が感じられない場面では、カメラの捉えた俯瞰の映像を見ることになるため、物語そのものとその主人公である A の人称性は退き、映画は非人称的に立ち現れ始めるのである。

しかし、それはたった数秒間のことである。

カメラが左に向くと隣に座っているチームメイトがこちらに向き、一言「鈴木、エグっ」と声を掛けてくる。

この時、物語における A(主人公)の気配が突如として引き戻される。それはあわや跳び上がるほどドキッとさせられる瞬間であり、観客は束の間ではあるが自身が A(主人公)と同じようにただ漠然と試合を見ていたことに気づかされる。

ベンチから試合を観戦する場面は、物語における A(主人公)の気配を感じられる数秒間とカメラが提えた「世界のリアル」を見る数秒間が混じり合うようにして現れ、それら両側面の境界線をより一層曖味にしていく。

A(主人公)に声を掛けたチームメイトがコートに視線を戻すとカットが掛かり、ベンチとコートが半分ずつ見ることのできるショットが現れる。

観客は、画面左に映るベンチに座るチームメイトの皆と同じようにコートへと視線を向け、A(主人公)の物語であることとは無関係に、再び試合の成り行きを見ようと試みるように刺激される。しかし、カメラはコート全体へと振られることなく、観客の視線は、ベンチとコートの狭間(画面中央)でこちらを向くコーチへと導かれる。そして、その姿が目に入った途端、コーチがこちらに向けて何かしらの言動を投じようとしている気配に緊張を煽られ、「まさか交代なのではないか」と再び A(主人公)の物語へと意識を引き戻される。

ところが、交代となったのは A(主人公)ではなく、前のカットで A(主人公)に声を掛けてきたあのチームメイト。A(主人公)が試合に出ることはできないまま、汗を流すチームメイトたちにタオルを渡し、悔しがる鈴木の姿を見てはいけないものを見るように覗く場面へと流れていく。

A の感情に対する解釈と形成される「リアリティ」

観客が物語を見続けるための基盤となる3つの重要な点のひとつとして既に初めに述べたように、観客は、A(主人公)と他のもの(鈴木やバスケットコートなど画面に映る A に対峙するもの)との物質的距離を知ることから、顔の見えない A(主人公)の他のものに対する感情の度合いを解釈していく。

ベンチから試合を観戦する場面においては、観客は、A(主人公)とコート(試合に出ること)の物質的距離を知ることから、人物の物・場所に対する心的距離、つまりその空間における A(主人公)の陥っている状況を把握し、汗を流すことも悔しがることもできない A(主人公)の感情に対して解釈を投じる。

もし、ひとつのフレーム・ショット内に A(主人公)の姿が見えていた場合、観客は、彼の演劇的な言動からあからさまな感情(万人にとって共通認識としてある「こういう感情の時にはこうする」という型にハマった行動)の提示を受けることができ、何の疑念も抱くことなくその感情を理解する。

これに対して主観撮影の場合、観客は、A(主人公)の視線を頼りに彼の置かれた状況を把握し、そこにおいてどのような感情を抱いているのかを解釈することしかできない。しかし、このたったひとつのできることが映画を見る観客の心を揺さぶる鍵となる。なぜなら、観客の解釈は、観客自身がこれまで蓄積してきた人生経験の記憶を通して自身にとってこれでしかない形で発生するからである。

観客は映画を見ている時、物語における A(主人公)にとっての「世界のリアル」やカメラにとっての「世界のリアル」を理解すること以上に、「『「Team Mate お前がいなければ、」』を見ている」という自身に到来している「リアル(現実)」の出来事を人生経験として色濃く記憶する。そして、この時点まで映画を鑑賞した経験も含めた人生経験の記憶を通して、自身にとってこれでしかない形で A(主人公)の感情を解釈する。

この作用は、全編に渡って A(主人公)の姿を見ることができないことから映画が終わるまで繰り返される。そして、その過程で観客は、この「映画を見る」経験が自分にとってどれほど良いものであるのかという価値を判断し、それを基盤として自分にとってのその映画作品の在り方や見方(映画作品のイメージ)を固めていく。

つまり、ここで観客は、「映画を見る」という「リアル(現実)」における経験の価値を映画作品のイメージ(「リアリティ(現実のイメージ)」)として構築していくのである。

心の接点

観客が構築していく映画作品のイメージ(「リアリティ(現実のイメージ)」)は、ベンチから試合を観戦する場面後の映画の捉え方を定め、A(主人公)の物語に感情的な接点を抱くように観客を導く。

大野氏日く今作が評価されている点は、スタッフや演者をバスケットボール経験者で固めたことによってつくり上げられた空間以上に、物語におけるリアリスティックな感情の再現度であるという。また氏は、その著しい例として、試合の場面から約15秒後の、自宅のベッドで仰向けになってボールを弄びながら涙を流す場面を挙げている。

大野氏は、この場面では初め、「ベッドに倒れ込むことや靴をベッドにぶつけるなどパッと見て感情がわかる演技を試してみたが」どれもいまいち受け入れられなかったと語る。しかし、「自分が泣く時はどうだろうと考えた時、涙は自然と止められずに出てくることが多いこと」に気がつき、「何気ない普通のことをやっているけれど、堪えきれず涙が溢れてくるというのが一番その感情」を再現するのではないかと現場で判断を下したのだという。

本作中で A(主人公)の感情がこれほどまでに堂々と視覚化されるのはこの場面のみである。しかし、観客は、A(主人公)のあからさまな感情の提示を受けることでそれを安易に認識するわけではない。

観客は、画面に広がる水(iPhone のカメラに一滴ずつ水を垂らす)という演出と物語において A(主人公)が泣いていることの結びつきに少々驚きながらも、この見方が本作と観客との距離であることを自身の「リアリティ(現実のイメージ)」によって知っている。そのことから観客は、 A(主人公)の感情を自身にとってこれでしかない形で解釈しつづける。

A(主人公)の感情を解釈しつづけるこの経験は、映画全体を通して観客自身の記憶を鮮明に浮かび上がらせることはもちろん、A(主人公)の物語と自身の記憶が密接に結ばれつづけることを示している。そのことから、A(主人公)の物語の展開に心を揺さぶられるのは必然的だといえる。

とはいえ観客は、A(主人公)の視点とカメラの視点の両側面を知っていることから、感情移入はしない。観客は、どこか俯瞰した距離から彼の状況を把握し、「同情(他者の思いを自分の経験を重ね合わせるようにして感じ取ることから相手をいたわる)」という「心の接点」を A(主人公)との間に結んでいくのである。

大野氏は、「(撮影現場の)状況をリアル(リアリスティック)につくることはやるべきだし、上手くいっているところもあるが、結局どこかこれは自分の話だと思えるような「心の接点」があるというのが」観客にとっての映画の「「リアル」なのではないか」とし、それは映画に「感情の動きがあるから」こそなのではないかと語る。また、氏はつづけて、映画を見る「リアル」について次のように述べている。

「映像って物理的にはそこにないというか、ただの光の集まり、それの連続体で、ある種の幻影、画面を消したらなくなってしまうもの。なのにそれで感動するってすごくないですか? 実体があるのかわからない幻影のような映像に僕らは、現実より生々しい感覚になったり、懐しい気持ちになったり、涙を流したり、リアルに心が動くんですよ。ってことは、確かに、そこには本物の何かがあるんじゃないか。その本物の感情こそが一番リアル。リアリティなんじゃないかと思います。」

おわりに:「あの瞬間」

涙の場面のあと、これでもかというほどにフレームの枠外から内へと四肢が現れる場面と鈴木を含めるチームメイトたちがこちらに対して様々な言動を投じる場面がつづき、A(主人公)の気配をみるみると濃くしていく。そして、その一連の場面が過ぎると、再びベンチから試合を観戦する場面がやってくる。初めの試合がハーフコート(練習試合)であったのに対し、今度はフルコート。つまり、それは本試合を示している。

円陣を組み、試合が始まり、ベンチに着く。

以前と同じように拍手をする。

かと思いきや突如カットが掛かり、こちらを向くコーチが見える。

コーチがこちらに手招きをしている。

そして次の瞬間、コーチの両手が交代のジェスチャーを示す。

大野氏は、「最後のハッピーエンドは、「あの瞬間感動したよね」をここでやってあげたいなと思った」と語り、「こんなに上手く行くものか」と悩んだ未、「ずっとベンチで見てきた人たちの気持ちを肯定しつつ、最後くらいは夢を見せてあげたい。「こういうことがあったよ」、「こういうことがあったかもな」を言う正義もあるのではないか」と感じて演出したという。

物語における主人公は A ではあるが、最後の「あの瞬間」は、本作のテーマである「Team Mate」とタイトルである「お前がいなければ、」が示しているように、部活に励む個人の肯定だけでなく、その個人たちが集まったチーム、つまり部活そのものの肯定にもなっている。

A(主人公)に対して投じられるチームメイトの言動の数々を知っている観客は、彼らの価値を知っている。そして、自分にとってのその価値を知ることができた経験、つまり、「映画を見た」という経験は、観客の感情を刺激し、熱く心を揺さぶる。

大野氏は、イベントの最後に来場した観客に向けて次のような言葉を送り、講演を締め括った。

「みんなここにいるってことは、多分なんらかの映像に感動してきたからここにいると思っている。よく「僕、センスないんで」とかいう話も聞くんですけれども、何かの映像で自分の心が動いていたのだとしたら、多分それがあなたにとってのセンス。なのでそれを信じてやっていけば良いものはつくれるのじゃないかと思います。(略)唯一言えるとしたら、自分がそれに何を感じるかどうか。自分が感動しない映像に人が感動するわけがない。自分がグッとくるところまでやらなければ良くならない。僕は今も悩みながらやっているが、これだけは言える。」

『カロリーメイト web movie 「Team Mate お前がいなければ、」』は、部活生の肯定だけでなく、すべての観客の心を揺さぶることによって彼らの在り方を肯定し、彼らが自身を肯定できるように導いていく。それはどこか、観客という「お前がいなければ、」良い映画はできないし、それを見て感情を刺激される「お前がいなければ、」良い映画は生まれないと背中を押されているようにも感じられる。