一眼レフ時代の最高峰レンズ「ZEISS Otus」の価値は、ミラーレス全盛期においても不変なのか。Otus 1.4 / 28、55、100を個人で所有し、Cinemodスタイルで現場に投入しているカメラマン目線で評価する「Otus MLシリーズ」の価値とは?

10月9日 動画作例を公開しました。

レポート⚫︎栁下隆之(LimeTec)撮影協力: TINY CAMP VILLAGE(https://www.tiny-camp-village.com/)

フォトレンズで動画を撮るのが当たり前になっている今日ですが、かつてはシネマレンズの代用品として見られている時代が長く続いていました。近年では動画向けに改良されたフォトレンズが増えてきていますが、一眼レフ全盛の当時から群を抜いた解像感と描写力を持ったレンズがZEISSのOtusシリーズでした。

その圧倒的な画力前では、カメラに装着して被写体に向けるだけで「ハッ」とさせられる「何か」を感じない方はいないでしょう。もちろん、そのひとりが筆者自身なのは言うまでもありません。

Otus(一眼レフ用)の製品ラインナップページはこちら https://www.cosina.co.jp/zeiss/otus/

一眼レフ用Otusを使用した作例

人物もプロダクトも、描写の繊細さと立体感は特筆すべき点があり、レンズ自体の「大きさ」と「重さ」の撮影の労力を差し引いても、現場に持ち出す価値があり、撮影者のモチベーションを最大限に高めてくれます。

特に、線の細さ(解像感)と色の分離の良さ(コントラスト)に加えて、ピント面の前後のボケ味の滑らかさが秀逸で、とりわけ近年の解像力重視にレンズにはない、前ボケの美しさが特徴です。前ボケが煩いとメインの被写体に意識が集中できませんし、なければ奥行きの表現に物足りなさを感じます。前のボケの美しいレンズが動画に向いているというのが、筆者のレンズ選びにおけるひとつのポイントです。

ここまで従来の一眼レフ用Otusについてお伝えしましたが、2025年に満を辞して発表されたのが、ミラーレスに最適化されて小型軽量化を果たしたOtus MLシリーズです。

Otus ML 1.4/50 https://www.cosina.co.jp/zeiss/otus-ml/otus-ml-1-4-50/

Otus ML 1.4/85 https://www.cosina.co.jp/zeiss/otus-ml/otus-ml-1-4-85/

実は、初代Otusを知る筆者は映し出される画を見るまで性能には懐疑的でした。「優れた描写=大きく重い」レンズが当たり前の時代を生きてきたので、ミラーレスに最適化された設計とはいえ、Otusの冠をつけながらここまでの小型軽量化ができるとは思っていなかっただけに、本当に素晴らしいと感じました。設計者の意欲にただただ頭が下がる思いです。

一眼動画撮影の魅力は、圧倒的な画力と優れた機動性ですが、画力を優先して大口径レンズを選択すれば機動性が低下するジレンマを抱えることになります。

筆者自身が従来のOtusを運用する時には「気力」と「体力」が必要で、何から何までOtusで撮影するというのはさすがに疲れてしまうというのが本音です。仮に、現在所有する1.4/28,55,100の3本をMLシリーズに入れ替えたとすれば、重量と体積で2/3程度になることに加えて、その大きな前玉ゆえに必要だった大口径のNDフィルターやマットボックスが不要となれば、システムを大幅に小型軽量化することが可能です。

一眼レフ用のOtusとミラーレス用のOtus MLシリーズの鏡筒を比較する

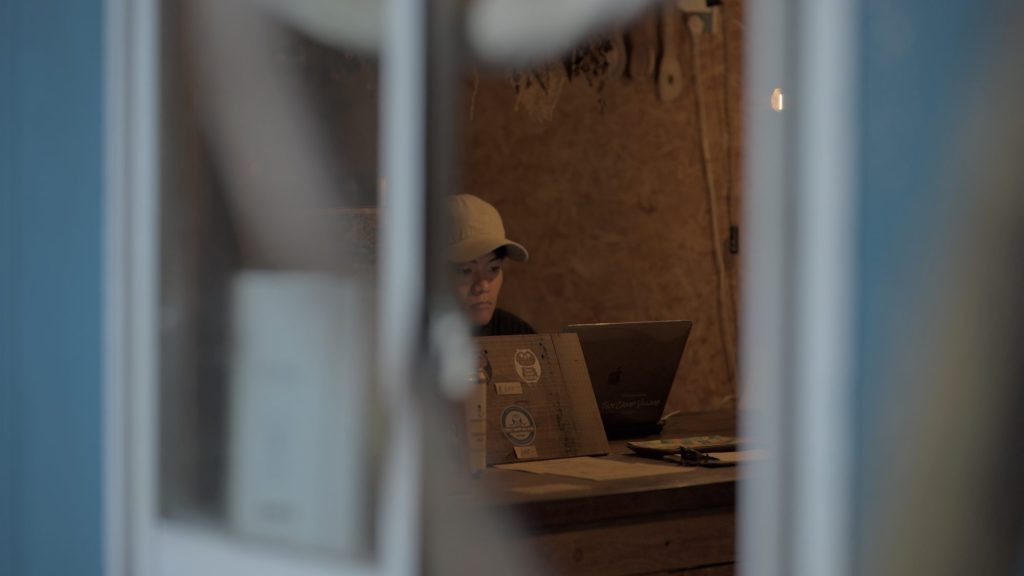

Otus MLの作例(動画からの切り出し)

特に前ボケが美しい

現在鋭意編集中の動画の中からいくつか静止画を切り出してみたが、どれもOtusらしい描写をしてくれました。インタビューパートをマルチカメラで従来のOtusとMLを混在で撮影したが、似通った描写力で言われても気がつかないレベルだと思いました。

中でも、レンズ性能としての立体感もそうですが、前ボケを生かした構図では、主たる被写体を邪魔しない自然なボケ味は従来通り健在で、この前ボケの良さを生かした構図や、前舐めを積極的に使ったスライダーワークでも、その描写力をしっかり感じることができました。

従来のOtusがEFやFマウントだったのでマウントアダプターで多種多様なミラーレスカメラに装着できたことに比べて、購入時にマウントを選ぶことになるので、使い回しの面では不利にはなりますが、特定のマウントでカメラを所有しているユーザーにとってはデメリットにはならないかもしれません。

マニュアルフォーカスレンズということで、手を出しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、フォーカスワークで積極的に画作りしたいと思わせる描写は、逆に適度な重さのフォーカスリングが癖になることでしょう。絞りがクリックレスに切り替えられる点も、マニュアル操作に拘った製品だと言えると思います。

オートフォーカスレンズの進化が目覚ましい昨今ですが、ボケ味と解像感を最高レベルで実現した描写+機動性を手に入れられるOtus MLシリーズは、今後益々高性能化するカメラ市場を考えた時に、一生物の価値があると断言できます。あれこれ描写に悩んで放浪している読者の方は、先ずは好きな画角を1本手に入れてみてはいかがでしょうか。過去筆者が55→28→100と買い増した経験を辿ること間違いなしです。